二重価格とは 消費者庁が「不当表示」と判断する違反事例を紹介

杉本崇

(最終更新:)

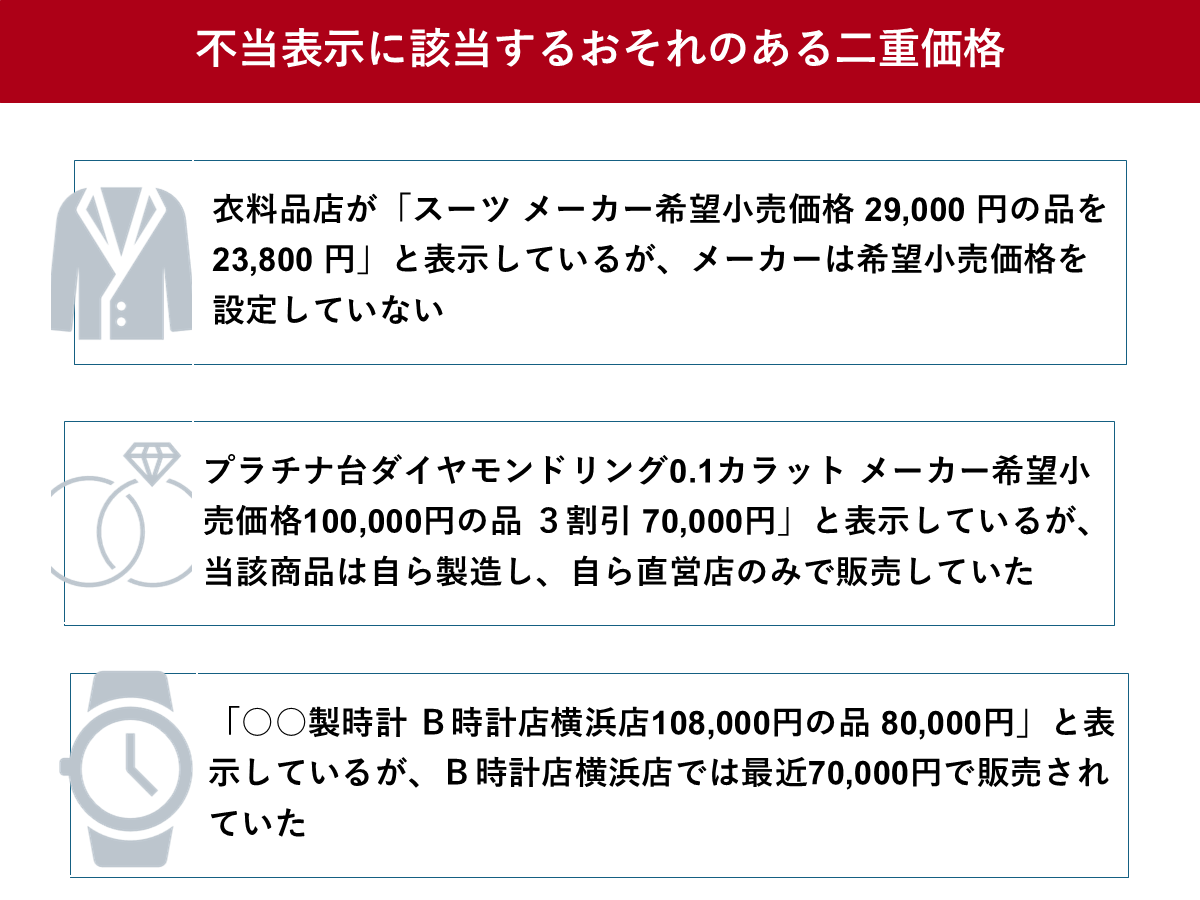

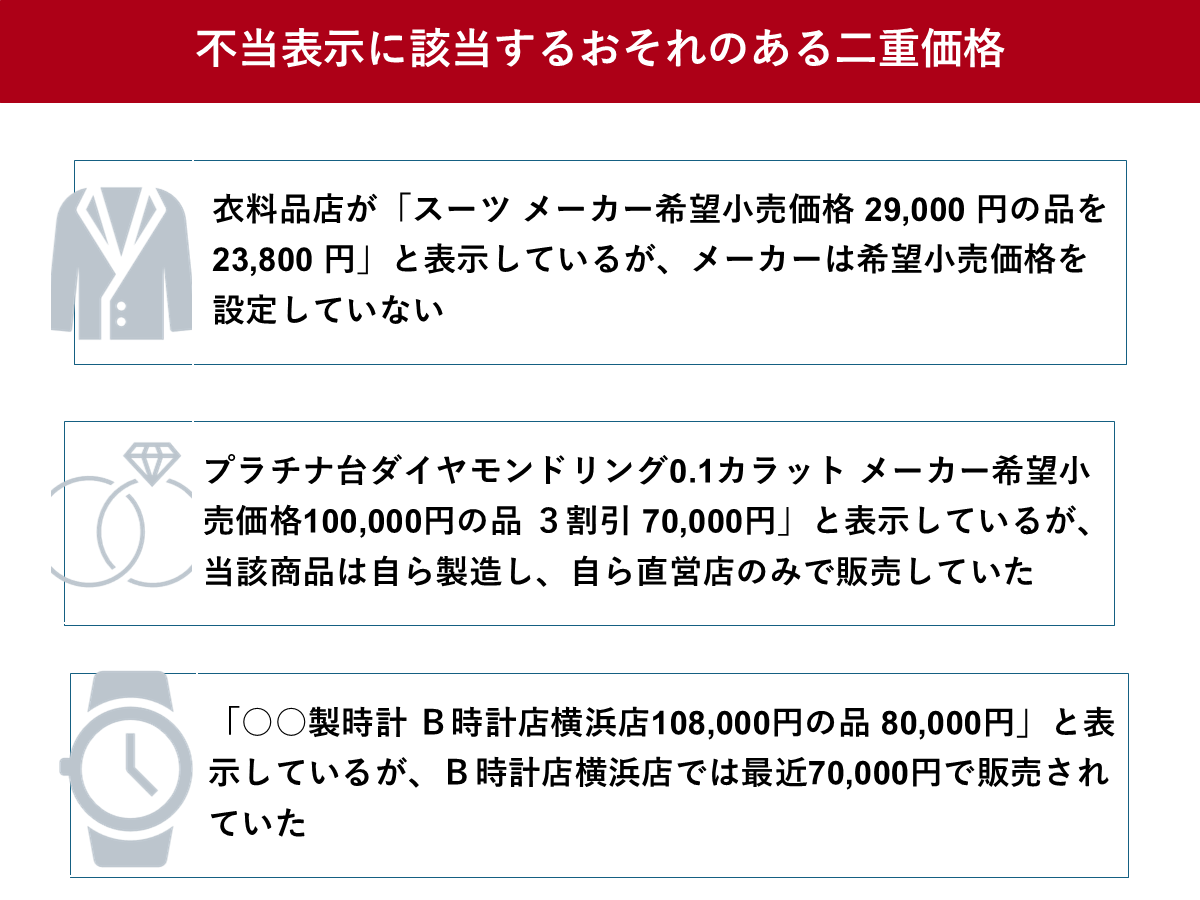

不当表示に該当するおそれのある二重価格の事例

不当表示に該当するおそれのある二重価格の事例

二重価格とは、「72,000円の品 セール期間中43,000円で販売」などと、安さを強調するために販売価格とそれよりも高い価格と並べて表示する手法です。二重価格自体は適法ですが、消費者の選択を誤らせないよう、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は実際よりも著しく有利であると誤認させる表示を「不当表示」として規制しています。消費者庁は、事業者向けにガイドラインを示し、価格表示を行う場合の考え方や、どのような表示が不当表示に該当するおそれがあるかを列挙しています。

二重価格表示とは

二重価格とは、販売価格とは別に、参考となる別の価格(比較対照価格)を同時に表示することを指します。比較対照価格として、①過去の販売価格、②他店の販売価格、③メーカー希望小売価格の3種類がよく使われます。

消費者庁の公式サイトによると、二重価格表示を適切に使えば、消費者の商品選択や事業者間の価格競争に役立つ面もあります。

しかし、比較対照価格の内容が不適正な場合に、販売価格が実際よりも安いと消費者に誤認させるおそれがあり、不当表示に該当する可能性があります。

そこで、二重価格を適正に使うよう消費者庁は価格表示ガイドラインを公表しています。製造業者、卸売業者、小売業者、通信販売業者、輸入代理店、サービス業者など、事業者の事業形態を問わず、一般消費者へのあらゆる価格表示に適用されます。また、店頭、チラシ、新聞・テレビ広告、インターネット広告など、多様な表示媒体のすべてが対象となります。

不当な二重価格表示の基本的な考え方

景品表示法は、販売価格が「実際と異なって安いという印象を一般消費者に与える」ことを「有利であると一般消費者に誤認される」と表現し、その誤認の程度が「一般的に許容される誇張の程度を超えて、商品または役務の選択に影響を与えるような内容か否か」で「著しく有利」であるか否かを判断します。事業者側に故意や過失があったか否かは問題とされません。

二重価格表示が不当表示となるのは、主に以下の二つのケースです。

同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いる場合

銘柄、品質、規格などから見て同一とみなせない商品の価格を比較に用いると、価格差が品質などの違いを反映している可能性があり、消費者は単に販売価格が安いと誤認するおそれがあります。

例えば、新品と中古品、汚れ物、キズ物、旧型・旧式の物は「同一の商品とは考えられない」とされています。

生鮮食料品のように同一性の判断が難しい商品では、タイムサービスなどで同一性が明らかな場合を除き、原則として不当表示となるおそれがあります。

実際と異なる表示やあいまいな表示をする場合

比較対照価格として過去の販売価格、希望小売価格、競争事業者の販売価格など様々な価格が用いられますが、これらは事実に基づいている必要があります。

虚偽の価格はもちろん、根拠のある価格であっても、その内容(いつの価格か、どのような価格か)を正確に表示しないと、消費者を誤認させるおそれがあります。

過去の販売価格を用いる二重価格表示の注意点

セールなどで過去の販売価格を比較対照価格とする表示は多く見られますが、不当表示となるケースが頻繁にあります。消費者は通常、「過去の販売価格」と表示された場合、その価格で商品がセール前の「最近相当期間にわたって販売されていた」と認識します。

この「最近相当期間にわたって販売されていた価格」かどうかについての期間は二重価格表示を行う直近8週間において、比較対照価格で販売されていた期間が、その商品が販売されていた期間の過半を占めていることが目安です。

ただし、上記の要件を満たしていても、当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合や当該価格で販売されてから2週間以上経過している場合は「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはみなされません。

不当表示に該当するおそれのある事例としては、以下のようなケースが挙げられます。

• 実際に販売されていた価格よりも高い価格を「当店通常価格」などと称して比較対照価格に用いること。

• 販売実績が全くない商品や短期間しか販売実績のない商品の価格を「当店通常価格」と称して用いること。

• 過去の販売期間のうち、ごく短期間だけ販売されていた価格を「当店通常価格」と称して用いること。

• 過去に販売されていた価格について、具体的な販売期間を明示しない、または実際と異なる販売期間を付記して比較対照価格に用いること。特に、数年前に販売終了した価格を「定価」と称して比較対照価格に用いるケースも問題視されています。

• 販売する商品と同一ではない商品(例:新品でない展示品に新品の通常価格を用いる)の過去の販売価格を比較対照価格に用いること。

• セール実施の決定後に販売を開始した商品の二重価格表示において、セール前価格が実績作りのものと見なされる場合も、不当表示に該当するおそれがあります。

一方で、需要喚起や在庫処分を目的としたタイムサービスなど、一時的な価格引き下げで当初の表示価格を比較対照価格とする二重価格表示は、通常は不当表示に該当するおそれはないと考えられています。

将来の販売価格を用いる二重価格表示の注意点

販売当初の段階で需要喚起を図るために、将来の販売価格を比較対照価格とする表示もあります。

しかし、表示された将来の販売価格に十分な根拠がない場合(例:実際にその価格で販売する予定がない、またはごく短期間しか販売しないなど)は、不当表示に該当するおそれがあります。将来の価格設定は不確実な要素が多いため、実際にその価格で販売することが確実な場合を除いて、この種の表示は適切ではないとされています。

希望小売価格を用いる二重価格表示の注意点

製造業者や卸売業者などが設定し、あらかじめ公表されている「希望小売価格」を比較対照価格として用いるケースです。消費者はこれを小売業者の価格設定の参考情報として認識しています。

しかし、以下のような場合は不当表示に該当するおそれがあります。

• 実際に設定されている希望小売価格よりも高い価格を用いること。

• 希望小売価格が設定されていない(または撤廃されている)にもかかわらず、任意の価格を希望小売価格として用いること。

• 小売業者が自ら設定したプライベートブランド商品の価格、または製造業者が自ら小売販売している商品の価格などを「希望小売価格」と称して用いること。

• 製造業者が商品を取り扱う小売業者の一部にのみ提示した価格を「希望小売価格」として用いること。

• 販売する商品と同一ではない商品(例:記憶容量の異なる上位機種の希望小売価格)の希望小売価格を比較対照価格に用いること。

また、「参考小売価格」や「参考上代」といった希望小売価格に類似する名称の価格も存在します。これらも、小売業者に広く提示されており、かつ「希望小売価格」以外の名称を用いるなど、消費者が誤認しないように表示されていれば使用可能ですが、そうでない場合は不当表示となる可能性があります。

競争事業者の販売価格を用いる二重価格表示の注意点

自社の販売価格の安さを強調するために、「市価」や特定の競争事業者の販売価格を比較対照価格に用いるケースです。消費者は、通常、同一の商品について、代替的に購入できる事業者の最近の販売価格との比較が行われていると認識します。

以下の場合は不当表示に該当するおそれがあります。

• 最近の市価よりも高い価格を「市価」として用いること。特に「市価」を用いる場合は、その事業者が販売している地域内において競争関係にある事業者の相当数の者が実際に販売している価格を正確に調査する必要があります。

• 最近の特定の競争事業者の販売価格よりも高い価格を、その競争事業者の販売価格として用いること。

• 商圏が異なり、一般消費者が購入する機会のない店舗の販売価格を比較対照価格に用いること。

• 販売する商品と同一ではない商品(例:後継機種の販売価格)を競争事業者の販売価格として用いること。

この種の表示を行う場合は、競争事業者の最近の販売価格を正確に調査するとともに、特定の競争事業者の販売価格と比較する場合には、当該競争事業者の名称を明示する必要があります。

その他の価格表示と割引率・割引額の表示

二重価格表示に類似した形式として、割引率や割引額(例:「当店通常価格より3割引」)を用いた価格表示も景品表示法上の考え方は同様です。算出の基礎となる価格や割引率・割引額の内容が実際と異なったり、あいまいな表示が行われたりすると、不当表示に該当するおそれがあります。

また、「倒産品処分」「工場渡し価格」「大幅値下げ」「他店より安い」など、販売価格の安さの理由や程度を説明する用語を用いた表示も、販売価格が通常時とほとんど差がなかったり、一部の商品にしか適用されないにもかかわらず全体的に安いと強調する表示は、不当表示に該当するおそれがあります。

このような表示を行う際には、適用対象となる商品の範囲や条件を明確にし、安さの理由や程度を具体的に明示して、消費者が誤認しないように注意を払う必要があります。特に、有利性を強調する表示と比較して、限定条件を著しく小さな文字で表示するなどの方法は不当表示につながります。