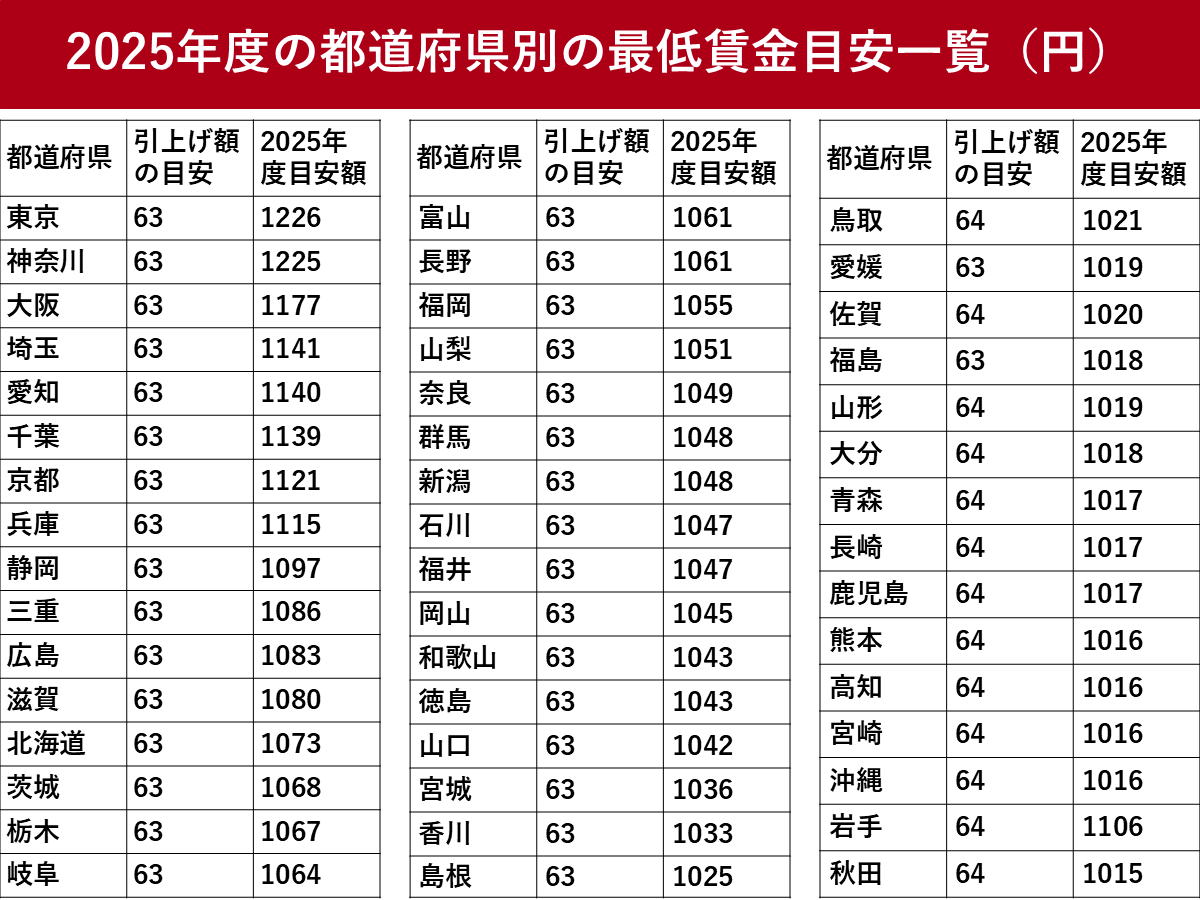

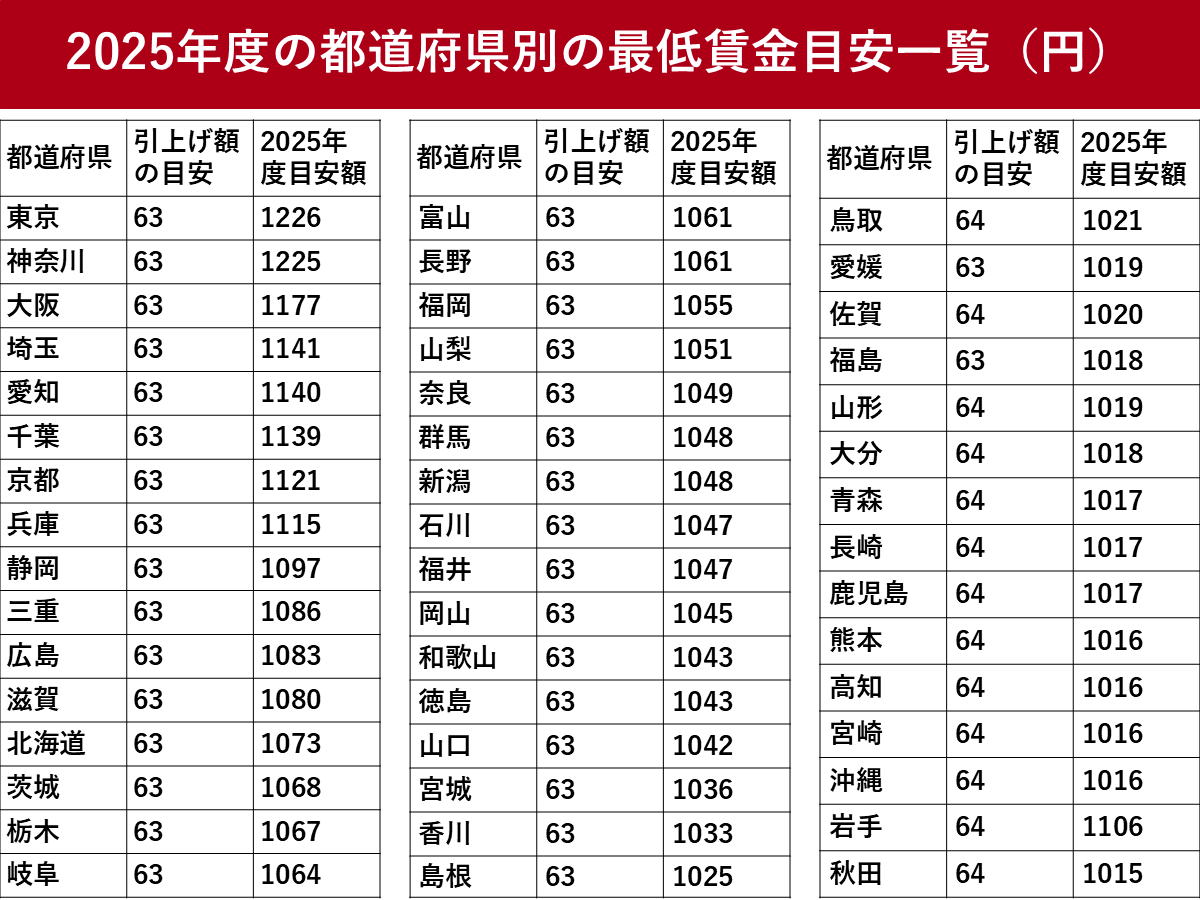

2025年度地域別最低賃金、全国平均1118円へ 都道府県別の目安一覧

2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金額改定に向けた目安が、厚生労働省の中央最低賃金審議会で答申として取りまとめられました。答申によると、全国平均は1118円となり、前年度から63円アップとなりました。引き上げ幅は過去最大となります。各都道府県別の目安一覧を整理しました。

2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金額改定に向けた目安が、厚生労働省の中央最低賃金審議会で答申として取りまとめられました。答申によると、全国平均は1118円となり、前年度から63円アップとなりました。引き上げ幅は過去最大となります。各都道府県別の目安一覧を整理しました。

目次

中央最低賃金審議会が示した都道府県別の最低賃金引き上げ額の目安は、各地域の状況に応じてA、B、Cの3つのランクに分かれています。2025年度の特徴として、「地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る」という政府方針を踏まえ、Cランクの引き上げ額が64円と、A・Bランクの63円を上回りました。

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

この引き上げ額をもとに都道府県別の一覧表を作りました。

| 都道府県名 | 2024年度最低賃金(円) | 引上げ額の目安(円) | 2025年度目安額(円) |

|---|---|---|---|

| 東京 | 1163 | 63 | 1226 |

| 神奈川 | 1162 | 63 | 1225 |

| 大阪 | 1114 | 63 | 1177 |

| 埼玉 | 1078 | 63 | 1141 |

| 愛知 | 1077 | 63 | 1140 |

| 千葉 | 1076 | 63 | 1139 |

| 京都 | 1058 | 63 | 1121 |

| 兵庫 | 1052 | 63 | 1115 |

| 静岡 | 1034 | 63 | 1097 |

| 三重 | 1023 | 63 | 1086 |

| 広島 | 1020 | 63 | 1083 |

| 滋賀 | 1017 | 63 | 1080 |

| 北海道 | 1010 | 63 | 1073 |

| 茨城 | 1005 | 63 | 1068 |

| 栃木 | 1004 | 63 | 1067 |

| 岐阜 | 1001 | 63 | 1064 |

| 富山 | 998 | 63 | 1061 |

| 長野 | 998 | 63 | 1061 |

| 福岡 | 992 | 63 | 1055 |

| 山梨 | 988 | 63 | 1051 |

| 奈良 | 986 | 63 | 1049 |

| 群馬 | 985 | 63 | 1048 |

| 新潟 | 985 | 63 | 1048 |

| 石川 | 984 | 63 | 1047 |

| 福井 | 984 | 63 | 1047 |

| 岡山 | 982 | 63 | 1045 |

| 和歌山 | 980 | 63 | 1043 |

| 徳島 | 980 | 63 | 1043 |

| 山口 | 979 | 63 | 1042 |

| 宮城 | 973 | 63 | 1036 |

| 香川 | 970 | 63 | 1033 |

| 島根 | 962 | 63 | 1025 |

| 鳥取 | 957 | 64 | 1021 |

| 愛媛 | 956 | 63 | 1019 |

| 佐賀 | 955 | 64 | 1020 |

| 福島 | 955 | 63 | 1018 |

| 山形 | 955 | 64 | 1019 |

| 大分 | 954 | 64 | 1018 |

| 青森 | 953 | 64 | 1017 |

| 長崎 | 953 | 64 | 1017 |

| 鹿児島 | 953 | 64 | 1017 |

| 熊本 | 952 | 64 | 1016 |

| 高知 | 952 | 64 | 1016 |

| 宮崎 | 952 | 64 | 1016 |

| 沖縄 | 952 | 64 | 1016 |

| 岩手 | 952 | 64 | 1106 |

| 秋田 | 951 | 64 | 1015 |

地域別最低賃金は、ここ数年、政府方針もあり大幅に引き上げられており、引き上げ額は毎年過去最高を更新しています(2025年度はまだ目安額)。

↓ここから続き

| 年度 | 時間額(円) | 対前年度引上げ額(円) |

|---|---|---|

| 2015 | 798 | 18 |

| 2016 | 823 | 25 |

| 2017 | 848 | 25 |

| 2018 | 874 | 26 |

| 2019 | 901 | 27 |

| 2020 | 902 | 1 |

| 2021 | 930 | 28 |

| 2022 | 961 | 31 |

| 2023 | 1004 | 43 |

| 2024 | 1055 | 51 |

| 2025 | 1118? | 63? |

2025年度の地域別最低賃金額改定の目安は、28月4日に中央最低賃金審議会で答申が取りまとめられ、公表されました。この答申は、各地方最低賃金審議会が地域別最低賃金額を決定する際の参考となるものです。

地域別最低賃金の発効日(引き上げが適用される日)は、最低賃金法にもとづき、各地方最低賃金審議会が労使の委員間で議論して発効日を決定できるとされています。

過去の例として、2024年度の地域別最低賃金額は、ほとんどの都道府県で2024年10月1日に発効しており、そのご、11月1日までに順次発行されました。

そのため、2025年度の最低賃金の引き上げも、今後各地方最低賃金審議会で審議され、具体的な発効日が決定されますが、例年通り10月1日ごろとなる地域が多いと見込まれます。

最低賃金の改定は、最低賃金法にもとづき、「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の賃金支払能力」の3つの要素を考慮しています。2025年の審議をもとに、どのように目安額を導いたのかを整理します。

労働者の生計費については、消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)が2024年10月から2025年6月までの期間で平均3.9%と、年に引き続き高い水準で推移していることが重視されました。特に、最低賃金に近い賃金水準の労働者の生活に密接に関連する生活必需品は大幅な上昇を見せています。

• 食料:平均6.4%上昇(2024年10月~2025年6月)と前期の5.5%から上昇

• 基礎的支出項目(食料、家賃、光熱費、保健医療サービスなどを含む):平均5.0%で前期の2.9%から上昇

• 1ヵ月に1回程度購入する品目(食料、電気代、通信料など):前年同期の平均1.1%から平均6.7%へ上昇

エンゲル係数(消費支出に占める食料費の割合)も上昇傾向にあり、2024年には勤労者世帯で26.5%に達しています。特に所得が最も低いグループの勤労者世帯では27.5%とさらに高い水準であり、生活必需品の価格上昇が最低賃金に近い賃金水準で働く労働者の家計を直接圧迫し、実質的な購買力を押し下げていると考えられています。

賃金に関する指標では、2025年の春季賃上げの結果が、企業規模を問わず高水準で推移していることが示されました。

• 連合の春季賃上げ妥結状況:全体で5.25%(2024年の5.10%を上回る)、中小でも4.65%(2024年4.45%を上回る)と、2年連続で4%超え。有期・短時間・契約等労働者の時給引上げ率は5.81%と3年連続で5%台の高水準。

• 経団連の春季労使交渉月例賃金引上げ結果:大手企業で5.38%、中小企業で4.35%と、いずれも2年連続で高水準を維持。

• 日商の中小企業の賃金改定に関する調査:正社員全体で4.03%、パート・アルバイト全体で4.21%と、2024年から大幅な上昇。

• 厚生労働省の30人未満企業の賃金改定状況調査結果:賃金上昇率(ランク計)は2.5%で、2002年以降最大だった2024年の2.3%を上回る。継続労働者に限定すると3.2%と、これも2024年を上回りました。

通常の事業の賃金支払能力については、法人企業統計から企業利益が堅調に推移していると分析しています。

• 経常利益:2023年度は資本金1000万円以上で11.3%増、1000万円未満で28.8%増。

• 売上高経常利益率:資本金1000万円以上で6~10%程度で推移し、安定して改善傾向。

• 従業員一人当たり付加価値額(労働生産性):2023年度は全体で4.7%増と改善傾向(資本金1000万円未満の製造業で7.2%増加、非製造業で4.8%増加)。

しかし、付加価値額に占める人件費の割合である労働分配率は近年低下傾向にあり、2023年度は65.1%となっています。特に資本金1000万円未満の企業では労働分配率が80.0%と高いものの、こちらも低下傾向にあります。また、大企業と中小企業の間では売上高経常利益率に依然として開きが見られる「二極分離」の状態が続いています。

賃上げの原資確保に不可欠な価格転嫁については、調査によると「価格交渉が行われた」割合は89.2%に増加し、コスト全体の価格転嫁率も52.4%に改善しているものの、コストの10~30%しか転嫁できなかった企業が25.0%、全く転嫁できなかった企業が15.8%と、依然として二極化の課題を抱えています。特に労務費の転嫁率は48.6%と原材料費の54.5%と比較して低い水準にあります。

倒産件数は、新型コロナウイルス感染症流行下の低水準から2024年には1万件と増えていますが、物価高倒産は前年同期比で減少しています。最低賃金はすべての企業に適用されるため、経営状況の厳しい一部の中小企業・小規模事業者にとっては賃上げの原資確保が依然として課題であるとの認識も示されています。

中央最低賃金審議会での目安審議は、労使双方から意見が出されたものの、最終的に意見の一致を見ませんでした。そのため、公益委員見解として答申が取りまとめられました。

労働者側委員は、2024年の賃上げ実績を踏まえ、労働組合のない職場の労働者にも賃上げを波及させるため、最低賃金の大幅な引き上げが必要であると主張しました。特に、全国すべての都道府県で最低賃金1000円超えの実現が必要であること、中期的には「一般労働者の賃金中央値の6割」という目標を念頭に、2025年は2024年以上の大幅引き上げを訴えました。

一方、使用者側委員は、最低賃金引き上げの必要性は認識しつつも、中小企業の経営環境、特に価格転嫁が不十分な状況を懸念しました。過度な引き上げは経営を圧迫しかねないと主張し、「通常の事業の賃金支払能力」に重きを置いて、明確な根拠に基づいた納得感のある目安額を示すべきだと強調しました。

このほか、地域別最低賃金の「発効日」は法律により 10月1日に定められていないなか、近年の大幅引上げによって、これまで以上に事業者側の相当な準備期間が必要であるといいます。

それに加えて、実効性確保の観点から、周知期間の十分な確保や「年収の壁」による就業調整による人手不足の一層の深刻化等の様々な影響も考慮すべきであることを踏まえ、各地方最低賃金審議会が実態に即して発効日を柔軟に決定することが望ましいと主張しました。

今回の答申では、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性が労使共通の認識であるとし、政府に対し次の要望を出しています。

主な要望事項は以下の通りです。

• 生産性向上支援の強化

• 価格転嫁・取引適正化の徹底

•「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の着実な実行

• 税制優遇措置

•「年収の壁」への対応

(続きは会員登録で読めます)

ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。

おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。