AI開発のオルツ、「循環取引」で売上高119億円を過大計上 第三者委

杉本崇

(最終更新:)

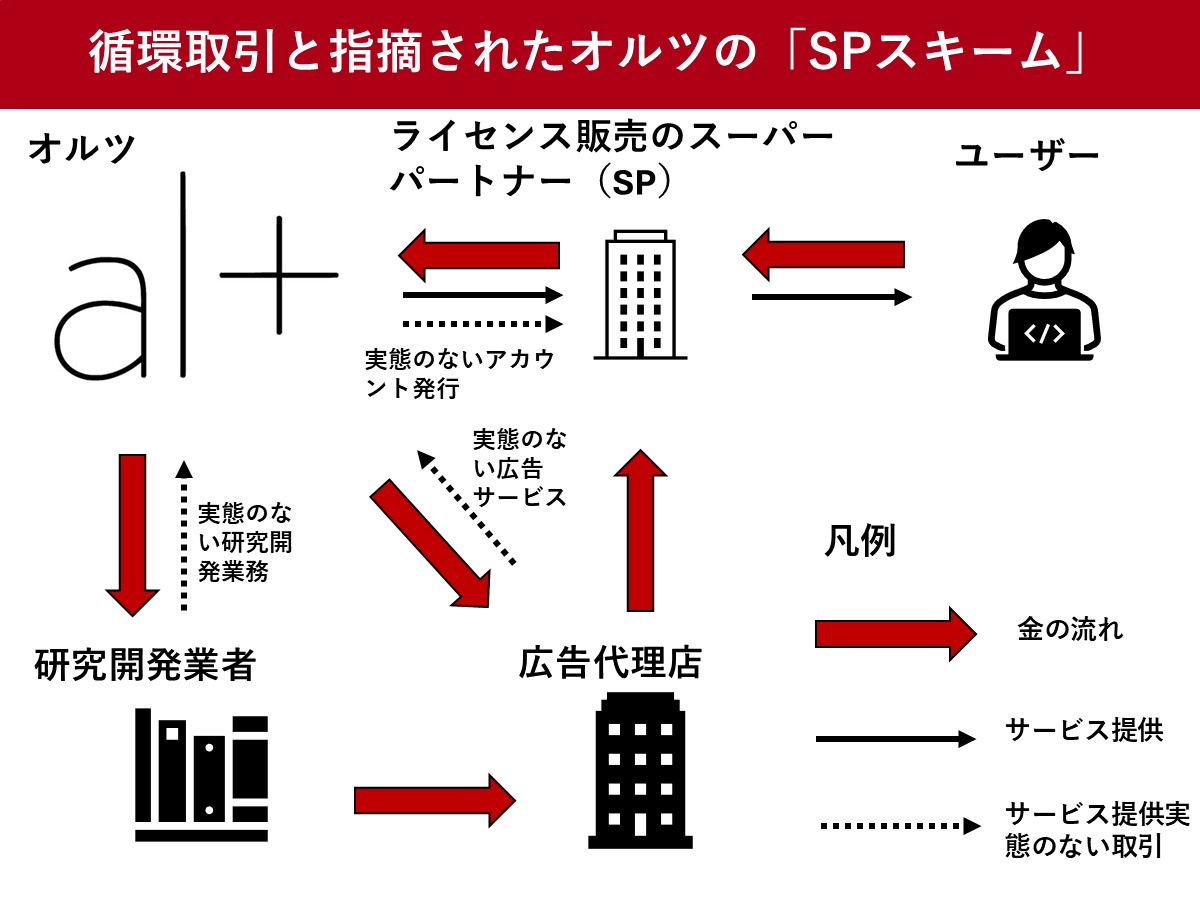

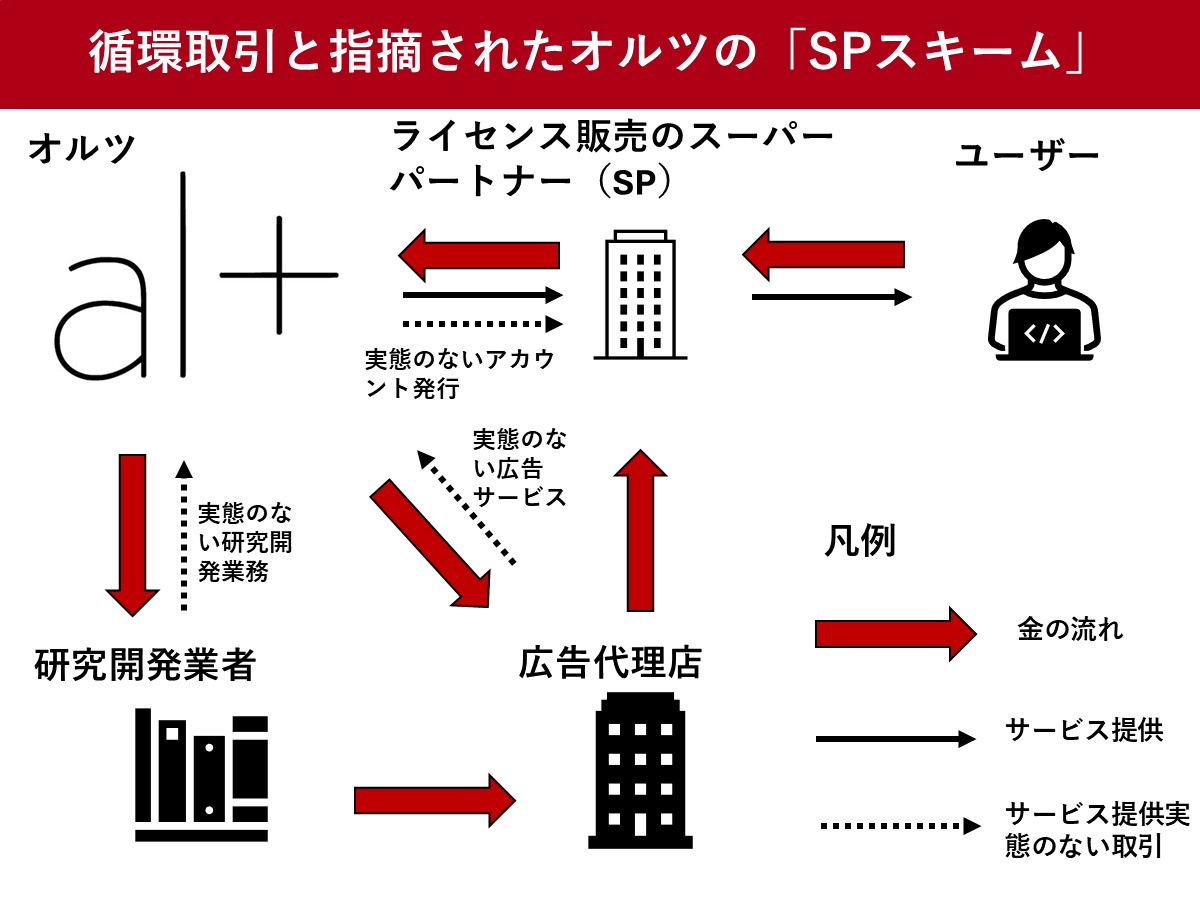

循環取引と指摘されたオルツの「SPスキーム」(第三者委員会の記述をもとに編集部作成)

循環取引と指摘されたオルツの「SPスキーム」(第三者委員会の記述をもとに編集部作成)

AIスタートアップのオルツが2028年7月28日、議事録ソフト「AI GIJIROKU」に関する売上の過大計上を巡る第三者委員会の調査報告書を公表しました。AIスタートアップ企業として注目を集めていたオルツでどのような不正が行われ、それがなぜ発覚しにくかったのかについて調査報告をもとにまとめました。東京証券取引所は、東証グロース市場に上場しているオルツを8月31日付で上場廃止にすると公表しました。

オルツとは 8月末で上場廃止へ

オルツの公式サイトによると、オルツはパーソナルな人工知能(P.A.I.)で注目され、デジタルクローンを手がけたり、議事録ソフト「AI GIJIROKU」を提供したりしているAIスタートアップです。J-Startupや日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」にも選出されています。

そのオルツが、2020年12月期から2024年12月期に、過大計上していることが明らかになりました。オルツの公式サイトに掲載されている第三者委員会の報告書によると、次の通りです。

• 売上高: 119億853万円(財務諸表上の売上高の最大91.3%を占める期間も)

• 広告宣伝費: 115億5743万円(同期の財務諸表上の広告宣伝費の最大98.1%を占める期間も)

• 研究開発費: 13億1300万円(同期の財務諸表上の研究開発費の最大77.2%を占める期間も)

これらは、オルツの収益構造と費用の実態を著しく歪めていたことを示しています。こうした結果、東京証券取引所は7月30日に、東証グロース市場に上場しているオルツを8月31日付で上場廃止にすると決定しました。

不正スキームの核心 実態を伴わない「循環取引」

オルツの不正取引の中心は「SPスキーム」という、AI GIJIROKUのライセンス販売における実態を伴わない売上計上でした。このスキームは、2021年6月ごろから2025年3月までの長期間にわたり実行されていたといいます。

具体的には、オルツは「スーパーパートナー(SP)」と呼ばれる一部の販売パートナーに対してAI GIJIROKUのライセンスを販売し、売上を計上していました。しかし、この売上は、SPが実際にエンドユーザーにアカウントを発行し、利用料を受け取っていませんでした。

売上代金の回収のために、オルツはまず広告代理店(A社、Q社、O社、N社)に対して広告宣伝費、あるいは研究開発業者(X社、Y社)に対して研究開発費として資金を支出していました。

これらの資金は広告代理店を経由してSPに支払われ、最終的にSPからオルツへと売上代金として回収されるという、資金を循環させる一連の流れが確立されていたのです。委員会はこのスキームを「循環取引」と指摘しています。

この不正スキームの実行にあたっては、「代理店事務フロー」(後に「SP_事務フロー」と改称)というGoogleスプレッドシートが作成され、資金の移動状況を管理していました。

不正スキームの進化 背景に上場志向

不正スキームは、監査法人からの指摘を避けるために進化していきました。当初、オルツは売上先と外注先が同一である「同額取引」を行っていましたが、当時の監査法人から売上計上が認められないとの指摘を受け、これを回避するために関与する広告代理店とSPを増やし、取引開始時期をずらすなどの調整をしました。

特に、監査法人から循環取引の疑義を強く指摘された後、広告代理店をA社に一本化し、さらに研究開発費の名目で資金を循環させるスキームを追加したことです。これは、広告宣伝費の増加を抑制しつつ、売上を維持・増加させる目的で行われました。

それぞれの供述には一致しない部分があり、明確に否定する者もいたといいますが、このスキームの形成と実行には、代表取締役CEO)、取締役CFO、コーポレート本部長兼財務経理部部長、執行役員AX/AI Solutions事業部長といった経営幹部が深く関与していたことが明らかであると報告書は指摘しています。2020年12月期に10億円の売上目標を掲げるなど、売上拡大と新規上場を強く志向しており、これが不正の根幹にあることがうかがえると分析しています。

また、オルツは、この不正スキームを隠すため、監査法人やベンチャーキャピタル(VC)等の株主、主幹事証券会社などに対し、AI GIJIROKUの有料アカウント数や販売代理店の販売フロー、広告宣伝費の使途などについて、実態と異なる説明をしていたといいます。

不正の根本原因と再発防止への提言

報告書は、この不正の根本原因を、経営トップ層に求められる「誠実性」の欠如にあると断じています。売上拡大と上場への強い志向が、コンプライアンスを軽視する企業風土を醸成し、実効性のある内部統制やガバナンスが構築されなかったと分析しています。

担当部門や管理部門での牽制機能の不十分さ、内部監査の機能不全、社外役員・監査役の牽制機能の限界も指摘されています。また、AIという「最先端の事業」に対する外部の過度な期待や、オルツの社会的信用力が、不正が発覚しにくい状況を作出した可能性も指摘されました。

これを受け、第三者委員会は以下の再発防止策を提言しています。

• 抜本的な組織改革、経営改革の実施

• 経営トップに対する牽制機能の強化(社外役員・監査役の機能強化、内部監査機能の強化、内部通報制度の活性化、リスク管理・コンプライアンス推進委員会の改善)

• 内部統制上の機能及び権限の見直し(職務分掌の見直し、牽制機能の強化)

• 企業風土の改善(会計リテラシー向上、モニタリング、経営理念・行動規範の見直し)

• 会計監査人とのコミュニケーションの強化

(続きは会員登録で読めます)

ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。

おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。

経営者に役立つメルマガを配信 無料会員登録はこちら

この記事を書いた人

-

杉本崇

ツギノジダイ編集長

1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。

杉本崇の記事を読む