レガシーシステム脱却へ 経産省レポート「中小企業は脱オーダーメイド」

杉本崇

(最終更新:)

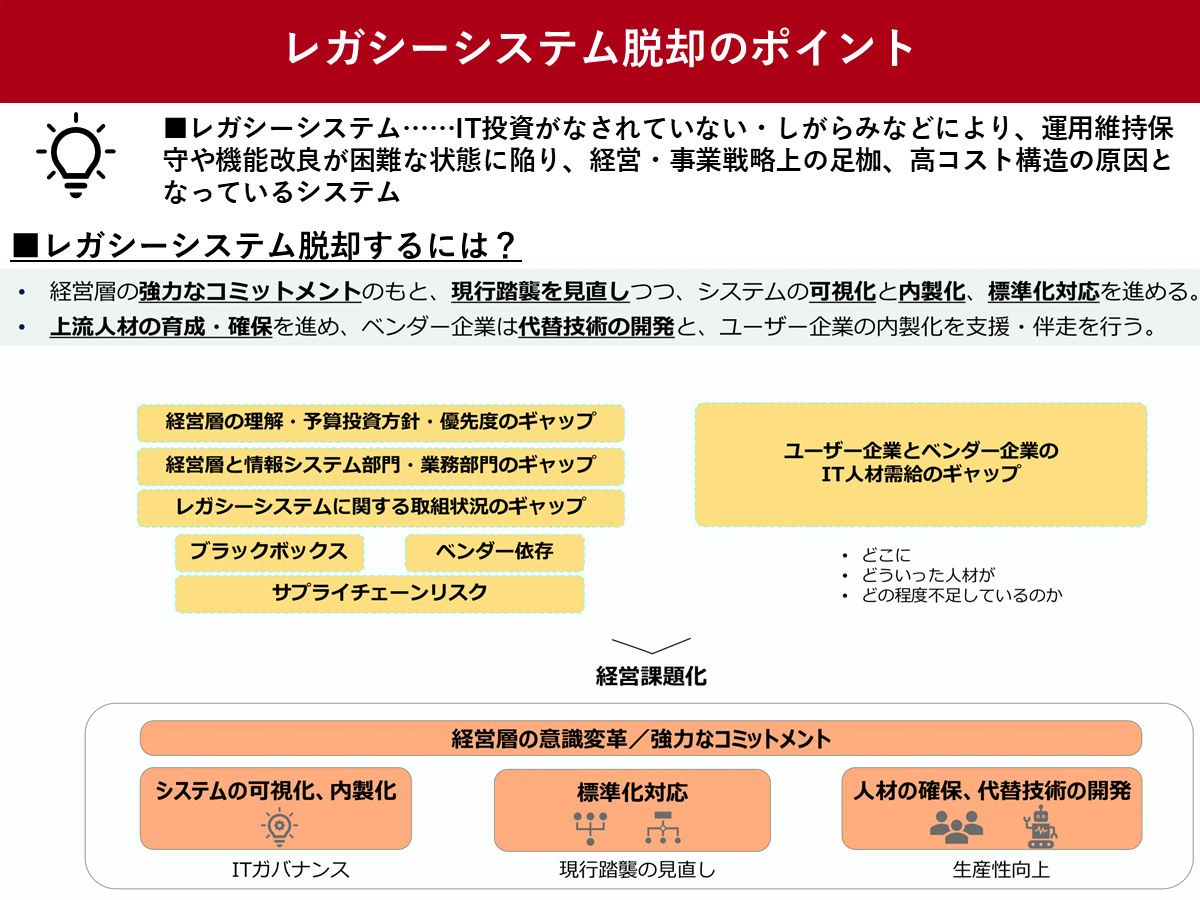

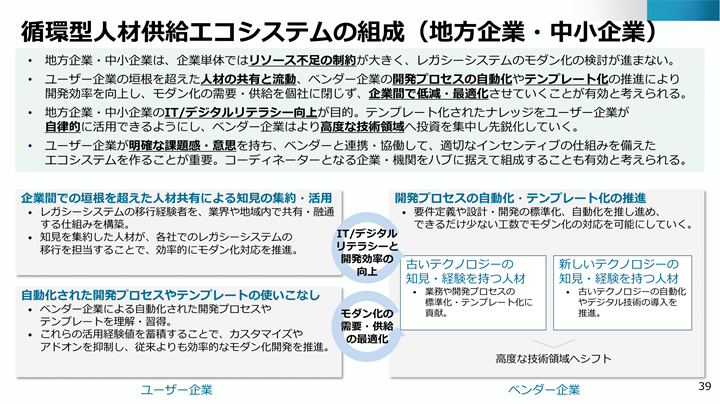

レガシーシステム脱却のポイント(画像はいずれも経産省の公式サイトから https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250528003/20250528003.html)

レガシーシステム脱却のポイント(画像はいずれも経産省の公式サイトから https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250528003/20250528003.html)

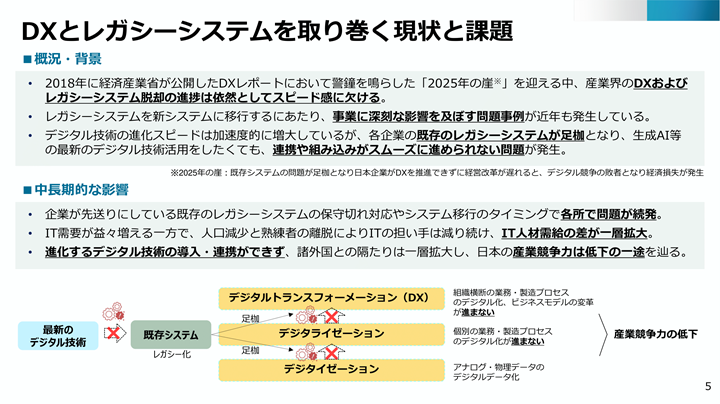

経済産業省は、多くの企業が抱えるレガシーシステムからの脱却に向けた課題と対策をレポート「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」にまとめました。レガシーシステムが原因でトラブルが頻発するとされる「2025年の崖」を迎え、経営者がリーダーシップを発揮することを求めつつ「経営資源の制約の大きい中堅・中小企業は、オーダーメイドのスクラッチ開発は避け、パッケージやSaaSを原則とすべき」だと指摘しています。

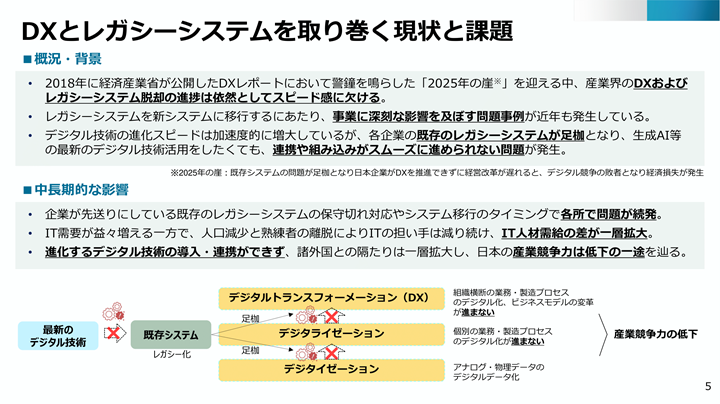

経産省が指摘した「2025年の崖」迎える日本

2025年の崖とは、2018年に経産省の「DXレポート」で指摘したレガシーシステムが足枷となりDXが進まないことでデジタル競争の敗者となり経済損失が発生するリスクのことを指しています。

最近では、生成AIなどの最新デジタル技術の進化が加速する一方で、既存システムが足枷となり、これらの技術活用や連携がスムーズに進まない問題も生じています。さらに中長期的には、次のような問題も起こる可能性があります。

- 企業が先送りにしている既存のレガシーシステムの保守切れ対応やシステム移行のタイミングで各所で問題が続発

- IT需要が益々増える一方で、人口減少と熟練者の離脱によりITの担い手は減り続け、IT人材需給の差が一層拡大

- 進化するデジタル技術の導入・連携ができず、諸外国との隔たりは一層拡大し、日本の産業競争力は低下の一途を辿る

こうしたなか、経産省は「レガシーシステムモダン化委員会」での議論から、DXおよびレガシーシステムに関する問題と対処の方向性についてレポートにまとめました。

レガシーシステムとは

レポートによると、レガシーシステムとは、運用維持保守や機能改良が困難な状態に陥り、経営・事業戦略上の足枷、高コスト構造の原因となっているシステムのことを指しています。

DXとレガシーシステムを取り巻く現状と課題

DXとレガシーシステムを取り巻く現状と課題

その要因としては、以下の経営・組織文化的な課題が挙げられています。

- 技術の老朽化(古い技術のため対応できる技術者がいない、ハードウェアの代替不可)

- システムの肥大化・複雑化(機能追加・変更が困難、人手による運用カバー)

- システムのブラックボックス化(仕様不明確、運用維持保守の属人化、障害原因特定困難)といった技術的な課題に加え

- IT投資不足(ITシステムをコストとみなし予算不足)

- 古い制度としがらみ(古い企業文化・業務プロセス、現場の抵抗、経営層の変革への消極性)

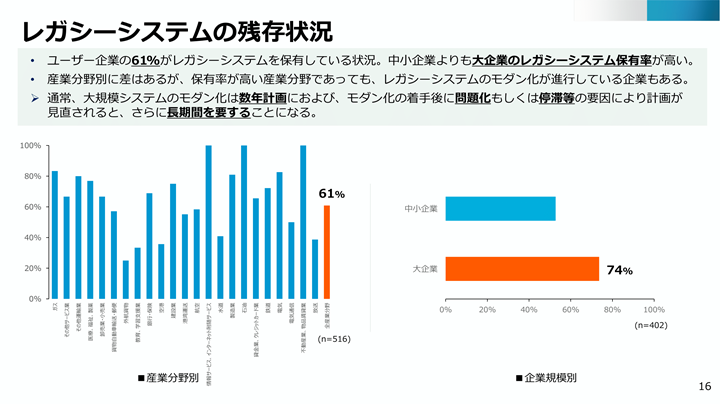

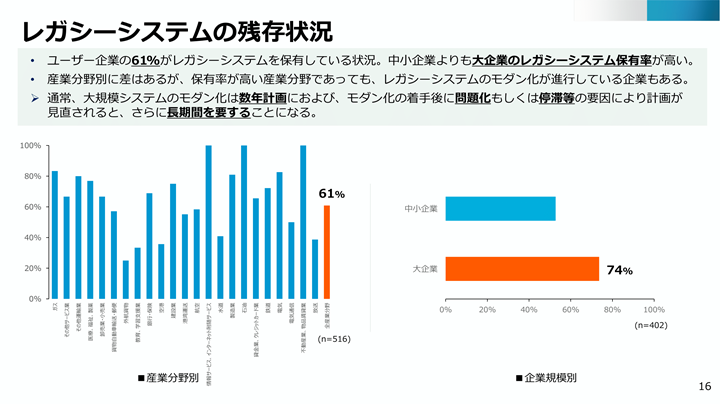

レガシーシステムと聞くと、中小企業の課題ととらえるかもしれません。しかし、市場動向調査によると、ユーザー企業の61%がレガシーシステムを保有しており、むしろ大企業の方が74%と保有率が高い状況です。

レガシーシステムの残存状況

レガシーシステムの残存状況

レガシーシステム刷新だけでないDXの本質

DXは単にレガシーシステムを刷新することに留まりません。DXとは、企業が激しいビジネス環境の変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズにもとづいて製品・サービスやビジネスモデルを変革するとともに、業務、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することだと指摘しています。

DXの本質は、レガシーな企業文化からの脱却と変革にあります。

企業が取るべきレガシーシステム対策と事例

レポートは、レガシーシステムの脱却を進める上で重要なポイントを挙げています。ツギノジダイの取材のなかから実践している企業もあわせて紹介します。

経営層の意識変革

レポートは、経営層のトップダウン方針なしにはレガシーシステムの脱却は進まないと指摘しています。「可視化や内製化、標準化や現行踏襲の見直しを進めるには、経営者の覚悟と強力なコミットメントが不可欠である。特にITを知らない経営層、リスクテイクに消極的な経営層は、レガシーシステムのモダン化を経営課題と捉え、覚悟を持って決断するよう意識を変えなければならない」

さらに、組織作りにも言及しています。

- システムの現状をしっかりと調査し、自社のシステムの"惨状"を自社で把握し、経営層が自分事として理解すること、また、モダンな技術を押さえ、事業・組織変革のためのDXの計画を策定する組織体制を構築することが必要である

- DX推進部門と情報システム部門を分けるのではなく、融合した組織として組成することが重要である

- 自社組織の全体的な構造を整理した上で、IT/デジタル戦略とビジネス戦略を統合し、IT資産とビジネスプロセスを最適化する枠組み(エンタープライズアーキテクチャ)を策定することを強く推奨する

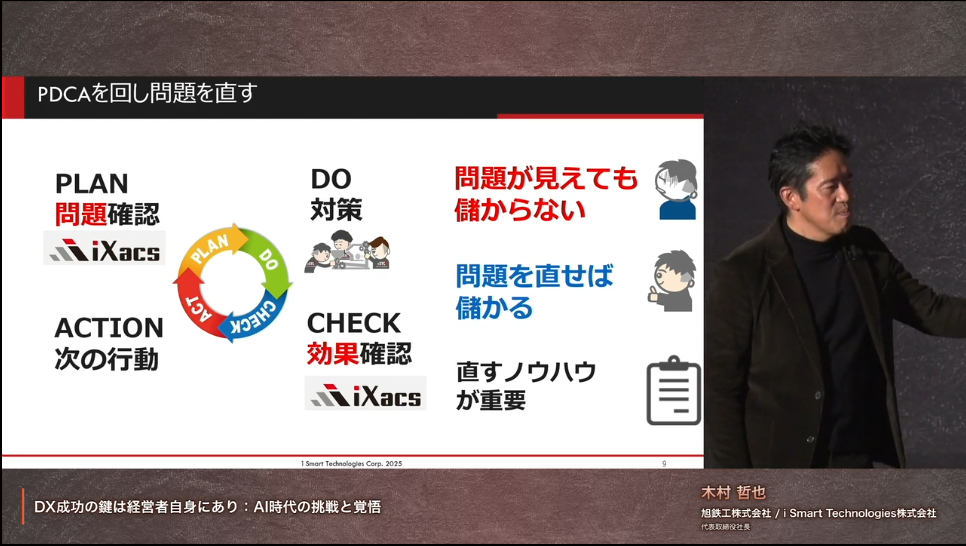

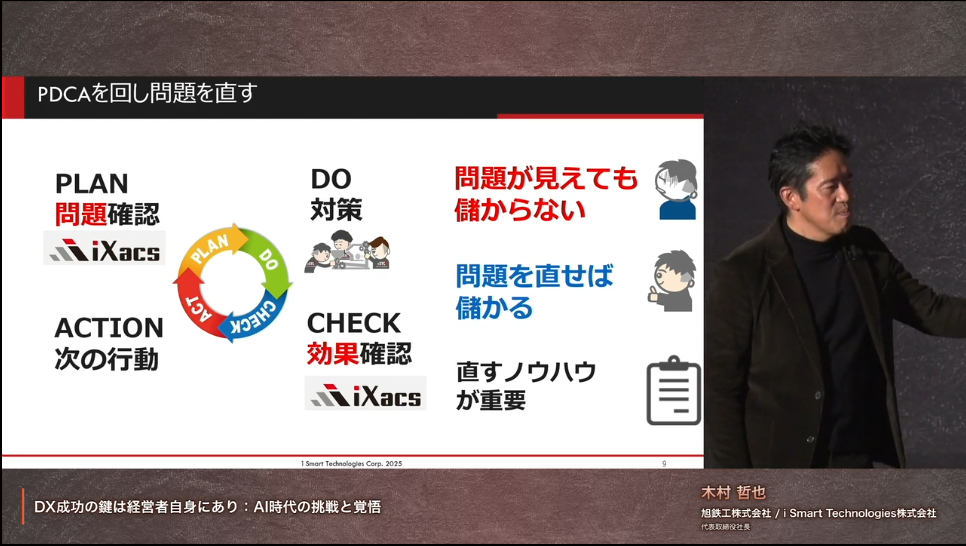

経営者のリーダーシップでいうと、トヨタの一次サプライヤー「Tier1」である旭鉄工社長で、IoTとデータを駆使して製造現場のカイゼンに努めている木村哲也さんは、自著データなどを生成AIに学習させた「AIキムテツ」を作成し、経営者の仕事の一部を任せています。

「DX成功の鍵は経営者自身にあり:AI時代の挑戦と覚悟」について講演する旭鉄工の木村哲也社長

「DX成功の鍵は経営者自身にあり:AI時代の挑戦と覚悟」について講演する旭鉄工の木村哲也社長

旭鉄工は事業承継をきっかけに、組織文化の変革に着手。常に新しいカイゼンに取り組んでいます。具体的には、PDCAのうち、PLAN(問題確認)とCHECK(効果確認)をIoT化していましたが、「カイゼンの知能化」として、生成AIで構築した「AI製造部長」が200本の製造ラインのIoTデータを自動巡回し、IoTデータを解釈し、「D(カイゼンアドバイス)」も始めています。

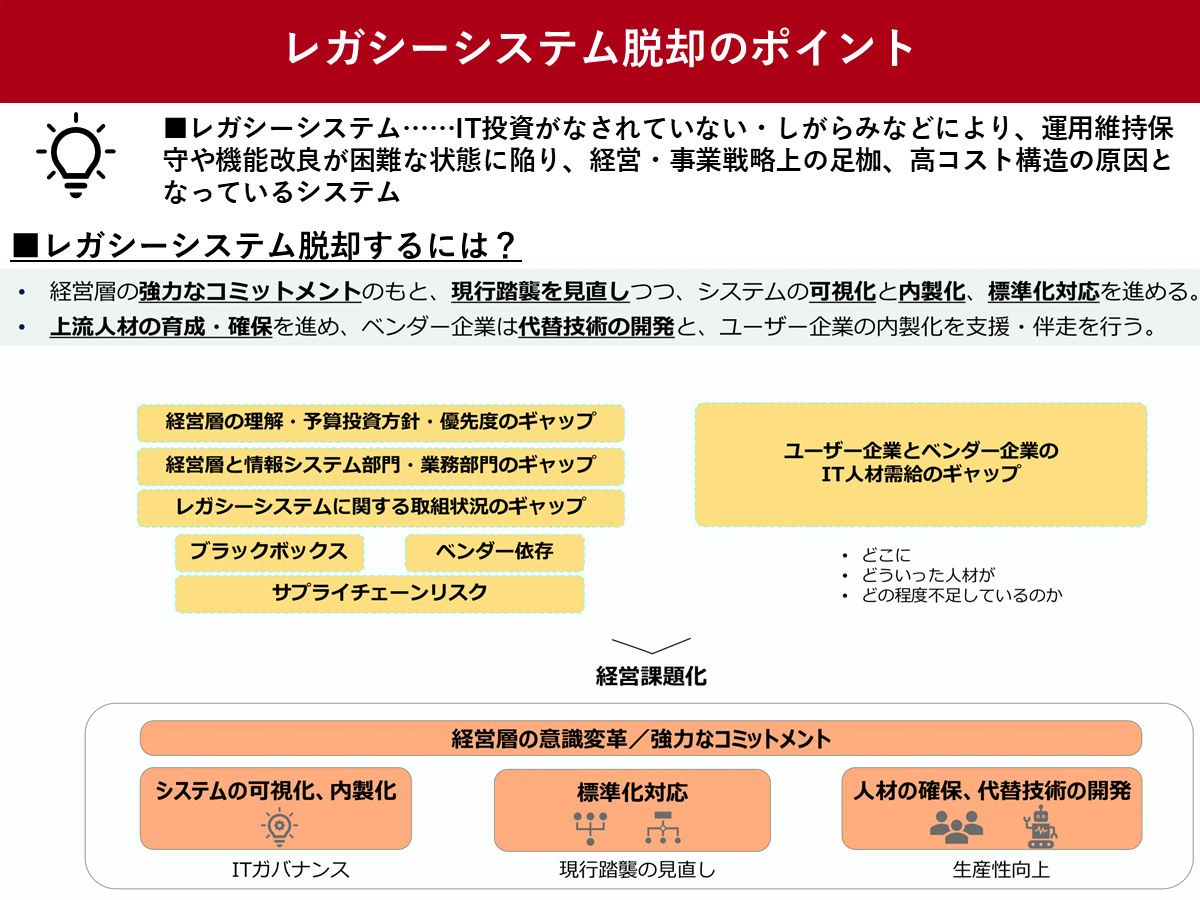

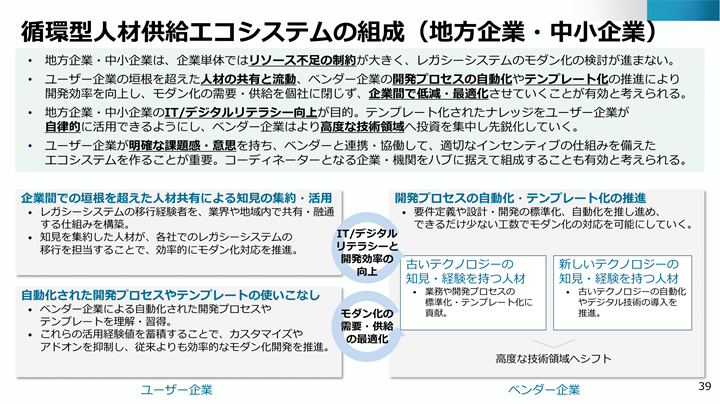

地方・中小企業の循環型人材供給エコシステムの組成

地方企業・中小企業は、企業単体ではリソース不足の制約が大きく、レガシーシステムからの脱却が進まないとして「ユーザー企業の垣根を超えた人材の共有と流動、ベンダー企業の開発プロセスの自動化やテンプレート化の推進により開発効率を向上し、モダン化の需要・供給を個社に閉じず、企業間で低減・最適化させていくことが有効と考えられる」と述べています。

循環型人材供給エコシステムの組成(地方企業・中小企業)

循環型人材供給エコシステムの組成(地方企業・中小企業)

中小企業でDXを進めるうえで、課題となるのが人材だといいますが、先行してDXを進めた企業は自社のノウハウを外部に提供しようとしているところも少なくありません。外部の手を借りながら、徐々に自社で人材を育てていくという方法もあるでしょう。

標準化対応

レポートは「大原則として、DXの阻害要因となる現行機能保証や現行踏襲のこだわりは棄て、あるべき業務の姿から検討する」ことを求めています。

現場の仕組みを変えずに、新しいシステムを入れようとするとどうしても自社専用のスクラッチ開発が必要になります。しかし、レポートは、経営資源の制約の大きい中堅・中小企業は、オーダーメイドのスクラッチ開発は避け、パッケージやSaaSを原則とすべきであるとしています。

そのうえで「現状の業務プロセスを見直すことで、投資対効果の許容可能な範囲内で、標準的なパッケージや、クラウドベースのSaaS(Software as a Service)へ移行できるかを最優先で検討する」ことを求めています。

地盤改良工事などを手がけるセリタ建設(佐賀県武雄市)は、後継ぎである芹田章博さんが全業務を把握し、俯瞰した上で抜本的に見直す必要があると考え、まずは自分自身が全業務を深く理解すべく、現場の施工管理業務を4年、その後は営業部門に移るなどして、業務の棚卸しをしていきます。

成果が出やすいところから、スモールステップでを進めてきたDX

成果が出やすいところから、スモールステップでを進めてきたDX

そのなかで、情報が共有されていないことが、組織の課題の本質ととらえて既存のICTツールをスモールスタートで導入し、徐々に会社全体へと広げていきました。

経営者に役立つメルマガを配信 無料会員登録はこちら

この記事を書いた人

-

杉本崇

ツギノジダイ編集長

1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。

杉本崇の記事を読む