宇宙ビジネス、共創に必要な強い意志と目標の細分化 J-SPARC事例集

杉本崇

2025.07.10

(最終更新:2025.07.10 )

「J-SPARC」事例ハンドブック©JAXA J-SPARCの特設サイトから(https://aerospacebiz.jaxa.jp/solution/j-sparc/)

宇宙航空研究開発機構(JAXA)と企業等による研究開発型の宇宙ビジネス共創プログラム「JAXA宇宙イノベーションパートナーシップ」(J-SPARC)は、宇宙ビジネスの共創事例をまとめたハンドブックをつくりました。今後、宇宙産業への参入を考えている企業に向けて、ハンドブックから見えてくるJ-SPARCの共創のポイントと、具体的な課題・成功へのカギ、そして今後の展望について整理しました。

J-SPARCとは 3つの特徴

宇宙イノベーションパートナーシップ(J-SPARC:JAXA Space Innovation through Partnership and Co-creation )の特設サイト によると、J-SPARCは、事業意思のある民間事業者とJAXAの間でパートナーシップを結び、共同で新たな発想の宇宙関連事業の創出を目指す新しい研究開発プログラムです。

その特徴は以下の3点にあります。

オープンイノベーション/技術循環型の技術・事業開発

J-SPARCは、異分野の人材、技術、資金などを糾合するオープンイノベーション型のプロジェクトです。民間のアイデア実現のため、民間企業・研究機関とJAXA双方のリソースを統合した「ワンチーム」をつくります。

長期化しがちな宇宙開発を短期間かつ低コストで進め、生まれた新技術を民間とJAXAとの間で循環させて磨き上げることで、民間の新事業創出とJAXAのミッション創出に役立つ新技術獲得を同時に目指す「2階建て構造」を目指しています。

新規領域・新規プレイヤーの積極開拓

宇宙旅行、軌道上サービス、衣食住といった国家戦略からは生まれにくい新規事業を積極的に創出します。グローバル連携や新たなエコシステム構築にも取り組んでいます。

J-SPARCプロデューサー方式

数十を超えるプロジェクトごとに「J-SPARCプロデューサー」を配置し、民間事業戦略とJAXAの研究開発を連携させ、プロジェクトを成功に導く調整役を担います。

J-SPARCの事業化実績

J-SPARCは6年半の共創事業の成果と知見をまとめたハンドブックを制作しました。J-SPARCの特設サイト からアンケートに答えるとPDF形式で無料ダウンロードできます。

ハンドブックは実績を以下のようにまとめています。

J-SPARCの成果

まず、企業からの事業アイデア提案数は300件以上に上り、そのうち50件がJ-SPARCプロジェクトとして具体化しました。このうち、14件のプロジェクトが事業化を達成し、その累計売上は40億円に達しています。具体的な異業種連携の分野として、AI、ロボット、アバター、エンタメ、教育、食、生活、保険といった分野が挙がっています。

共創企業の外部資金獲得総額は、2300億円超に上っています。

J-SPARCの共創事例とそのポイント

ガイドブックはこれまでの実績からいくつかの共創事例を紹介しています。

J-SPARCの共創事例のマッピング

ソニーグループ・東京大学「宇宙感動体験事業の創出」

ソニーのカメラ技術と東京大学の超小型衛星の開発実績に、JAXAが持つ衛星開発・運用、国際宇宙ステーション「きぼう」利用の知見を組み合わせて、ゼロから超小型人工衛星「EYE」を開発しました。

当初はソニーのデザインへのこだわりと衛星エンジニアの機能性へのこだわり、そして産官学のスピード感の違いが課題となりましたが、有識者の協力を得て乗り越えました。

「EYE」は2023年1月に打ち上げられ、軌道上でリアクションホイールの故障という課題に直面しながらも、1年かけて姿勢制御方法の検証と安定した撮影ノウハウを蓄積。2024年3月には一般消費者向けに「宇宙撮影体験」サービス「STAR SPHERE」の提供を開始し、約300組、500人以上のユーザーが宇宙からの撮影を体験しました。また、アーティストとの共創や小学校での教育プログラム、VTuberとのライブストリーミング企画も実施されました。

Pale Blue「はやぶさ・はやぶさ2の技術成果の活用」

Pale Blueは「はやぶさ・はやぶさ2」で培われたJAXAのマイクロ波カソード技術を活用し、市場拡大が期待される300W級電気推進機を開発。JAXAはMOF(金属有機構造体)の特許技術を用いた低圧タンクの開発を進め、Pale Blueの30W級電気推進機への適用により、効率的な能力改善と早期社会実装を目指しました。

Pale Buleが開発した水推進機は、ソニーの超小型衛星「EYE」に搭載され、2023年3月に宇宙空間で初めての噴射に成功し、2025年1月にも軌道上作動にて安定した性能が出ていることを再確認できたといいます。Pale Blueは2024年2月には最大約40億円のSBIRフェーズ3に採択され、スペースデブリ低減に貢献する推進機の開発・実証を進めています。

電通・JA嬬恋村「人工衛星データ活用による需給連携事業」

電通の「キャベツの供給が増えるタイミングに合わせて調味料など関連商品の広告出稿タイミングを最適化する」というアイデアから始まり、JAXAの光学衛星とSAR衛星の融合解析技術を用いてキャベツの生育状況と収穫時期を予測。JA嬬恋村が加わることで、詳細な現地情報と連携し、予測精度向上を目指しました。

嬬恋村のキャベツ畑を対象とした現地調査と衛星データ解析の結果、JA嬬恋村全体のキャベツ収穫量と概ね近い結果が得られました。小売店など一部流通と連携して、キャベツの供給量が上がるタイミングで、売り場でも需要を高める販売促進などの取り組みも開始しており、今後は店頭と広告をより連動させた多面的展開を目指しています。

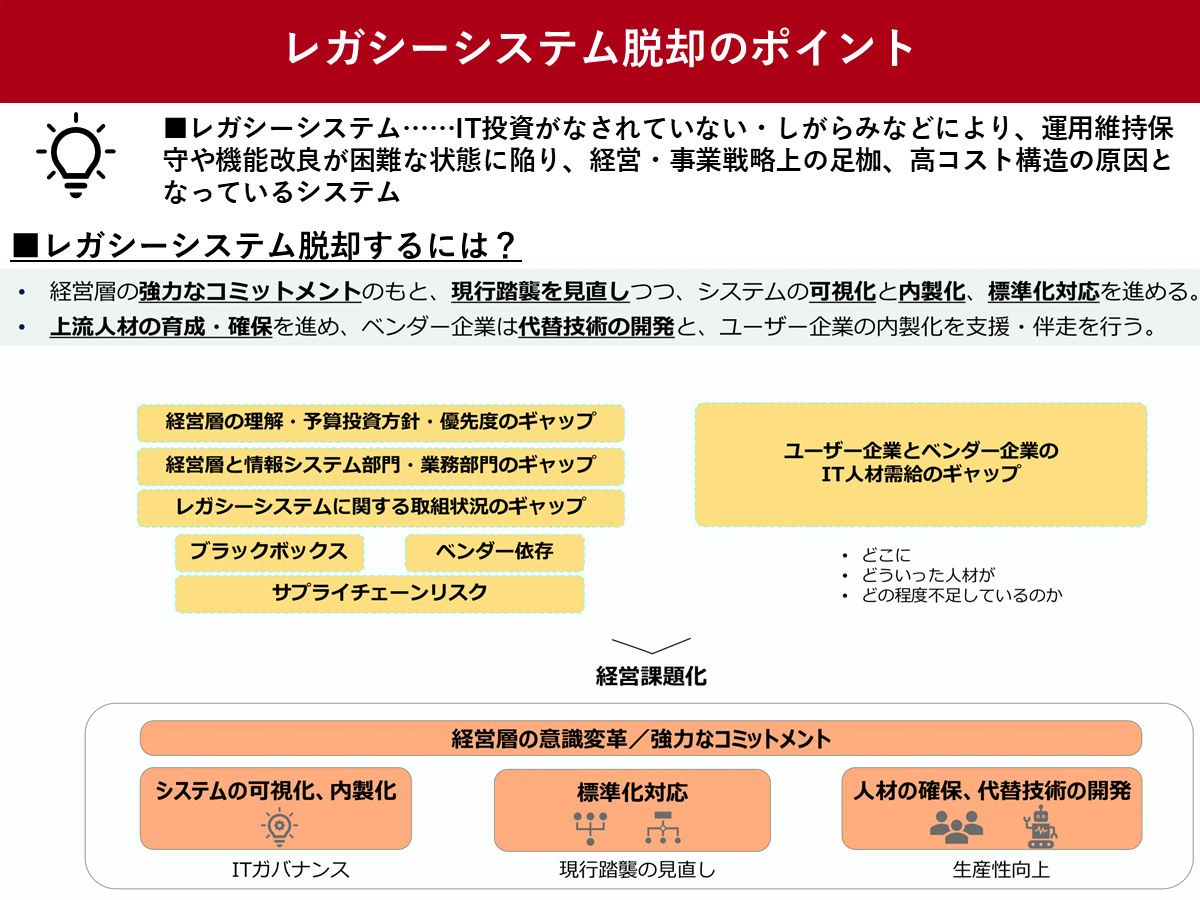

先行事例から見えた 共創の課題と成功のカギ

J-SPARCでは多くの共創が成功を収めている一方で、いくつかの課題に直面することもあります。ハンドブックに掲載されているJ-SPARC関係者のインタビューからは、失敗するプロジェクトには「お金の問題」「スピード感や価値観の違い」「シーズベースでの進行」といった共通のパターンが見られました。

特にハードウェア開発を伴うプロジェクトでは、事業性の不透明さから初期投資が進まないケースが多く見られました。しかし、これらの課題を乗り越え、プロジェクトを成功に導くためのポイントも明らかになってきています。

宇宙事業ならではの課題を理解しておく

宇宙事業の難しさの1つは、多くの事業で、まず宇宙へモノを持っていく必要があることにあります。打ち上げまでの研究開発にも時間がかかり、費用も高額、打ち上げ後は、修理ができないなど、参入障壁が高いと言われています。

企業の強いコミットメントと熱意

企業からの事業アイデア提案数は300件以上に上りましたが、「会社で新規事業開発の担当になったので宇宙をやってみたい」という話から進まずに対話が終了するケースもあったといいます。

J-SPARC 共創活動に移行できるかどうかの判断は、JAXA にとっての研究開発機会になるか、企業等が事業計画を描けているのか、企業等がちゃんと活動にコミットできるかがポイントになるといいます。

事業化への強い意志を持つ企業は、仮に初期の事業コンセプトが弱くても検討を継続し、事業化に至るケースが多いことが見えてきました。

目標の細分化と成果の可視化

J-SPARCの場合、JAXAの研究開発のベクトルと、企業の事業開発のベクトルをどう合わせるかが大切だといいます。JAXAですでに手がけている技術シーズや、研究開発計画と、企業の事業計画が整合する場合は比較的進みやすいといったことが見えたといいます。

宇宙プロジェクトは、5年、10年といった長期にわたることが多いため、目標を小さく区切り、定期的に成果を出すことで、事業者側の集中力を維持しやすくなります。

さらに、J-SPARCでの活動を、国の施策や民間事業者同士の連携など次のステップにつなげていくときのベースコンセプトに役立てたり、海外プロジェクトへの提案につなげたり、第三者からファンディングを受けて継続したり、といったことも一つの手段だと紹介しています。