トランプ関税と中国のデフレ輸出がもたらす地政学リスク 通商白書2025

杉本崇

(最終更新:)

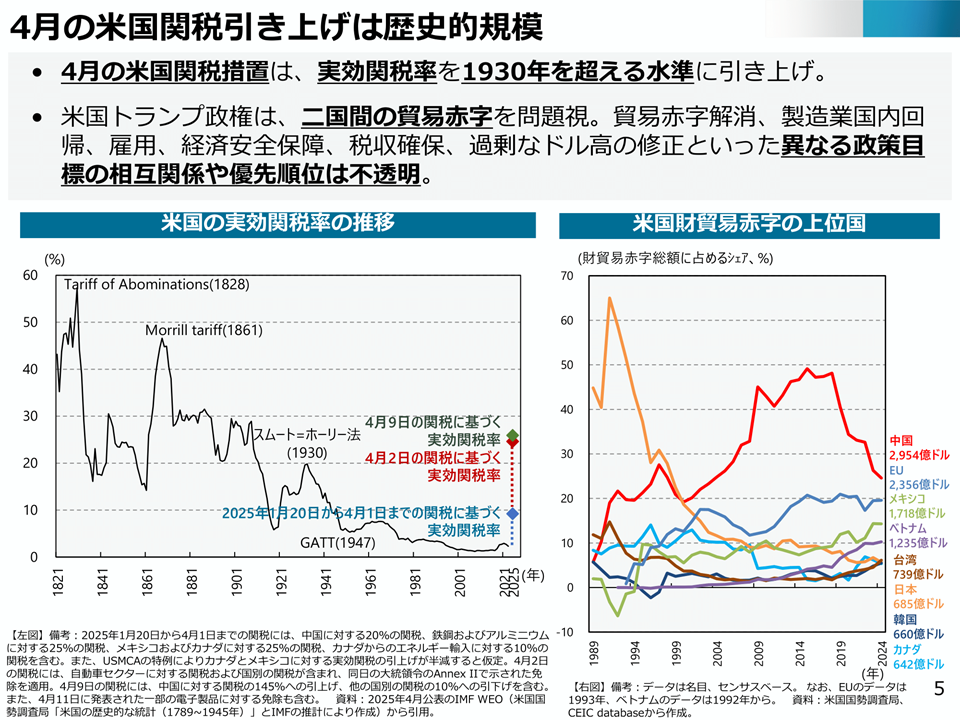

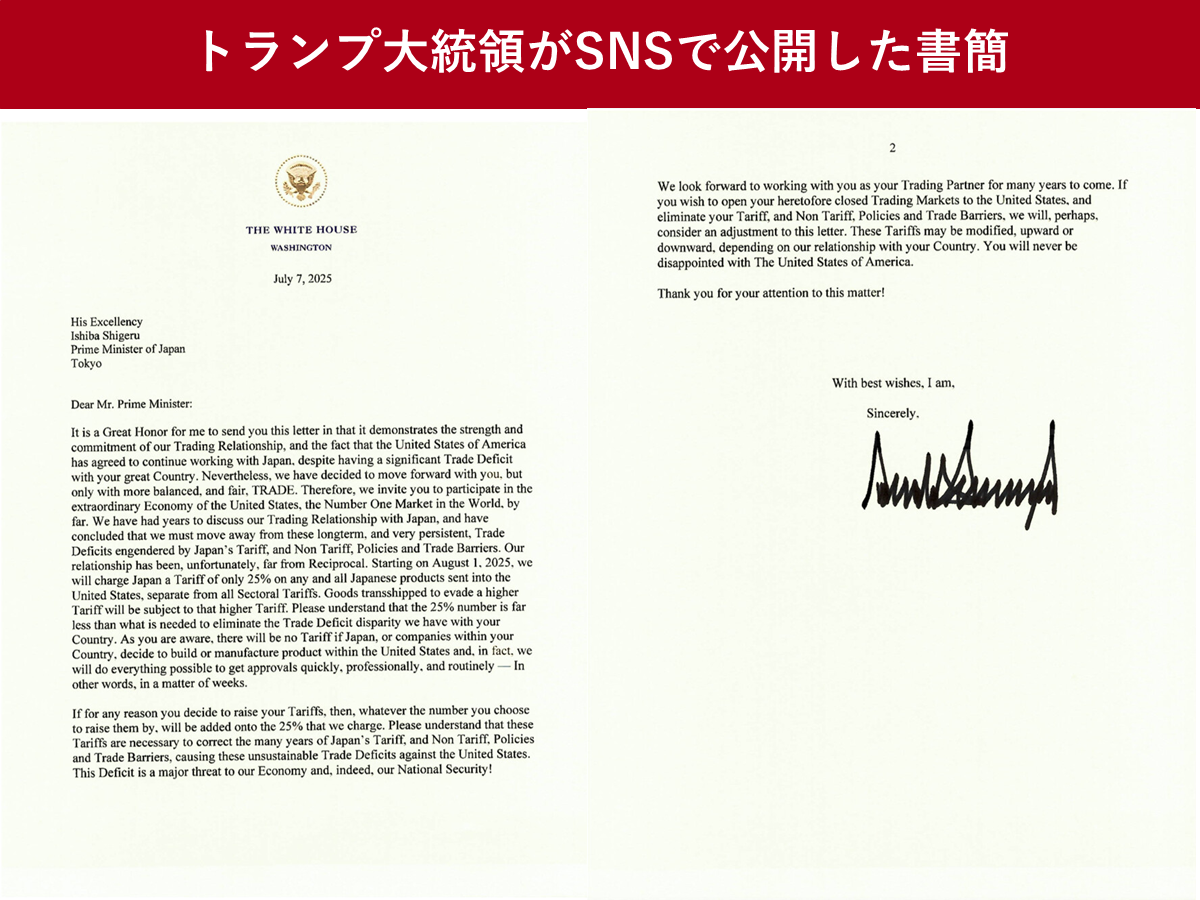

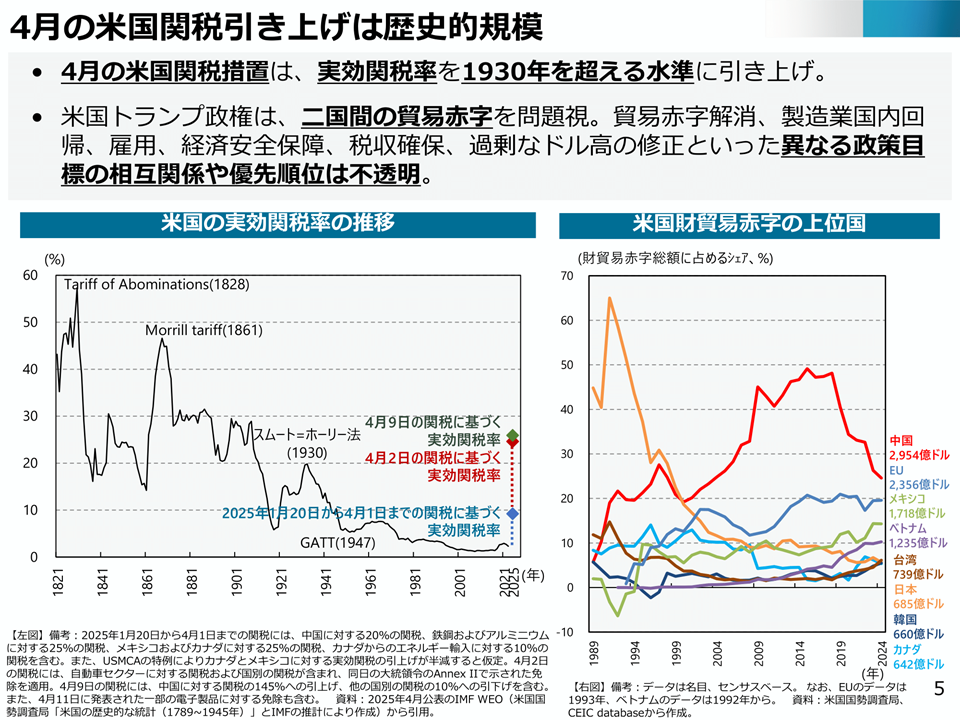

4月の米国関税引き上げは歴史的規模

4月の米国関税引き上げは歴史的規模

トランプ関税ショックと不確実性の高まりが世界経済見通しを悪化させています。アメリカの経常収支と財政収支の「双子の赤字」が拡大するなか、アメリカでは保護主義への支持が高まっています。中国は過去30年間に産業基盤を発展させ、次々と輸出品目を創出してきた一方で、景気低迷による過少消費が進んでおり、世界でデフレ輸出が問題視されています。そんな世界情勢について、経済産業省が取りまとめた2025年版通商白書から読み解きます。

トランプ関税ショック 背景に労働者の不満

アメリカのトランプ大統領は2025年1月に就任後、相次いで関税措置を発動させようとしています。関税措置については大きく分けて3種類あります。

- 中国・カナダ・メキシコなど特定の国への関税

- 鉄鋼・アルミ・自動車など特定の品目への関税

- 世界の国々によって税率が異なる「相互関税」

経産省が公表した2025年版通商白書によると、トランプ関税は、国内産業の空洞化やラストベルト地帯での失業増加といった国内の不満、そして非市場的な措置・慣行(特に中国)を背景とした過剰供給への対抗策という側面があります。

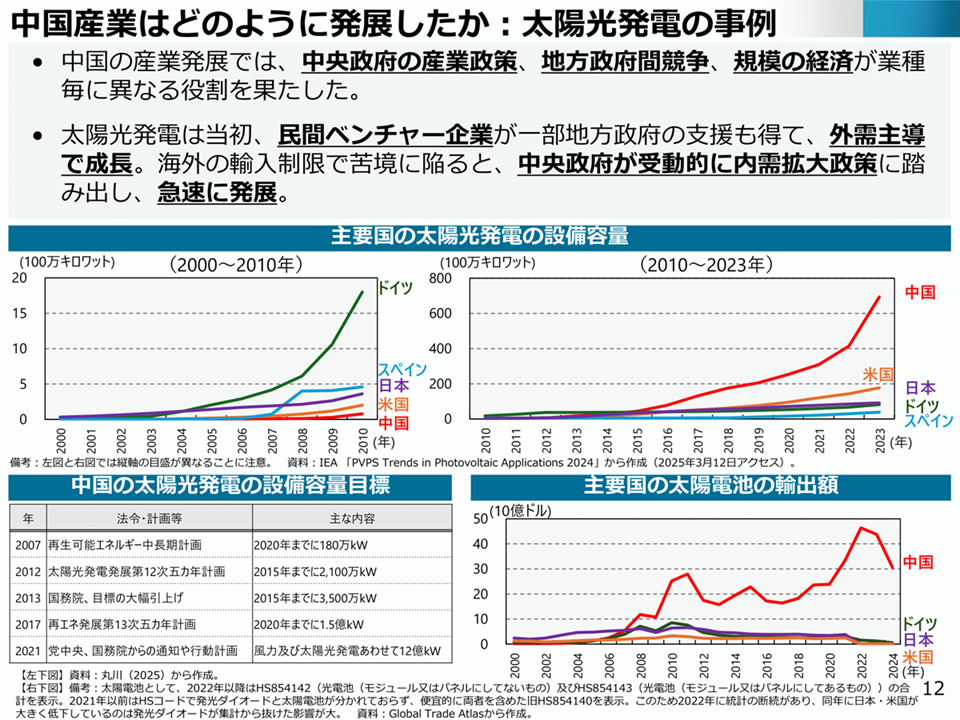

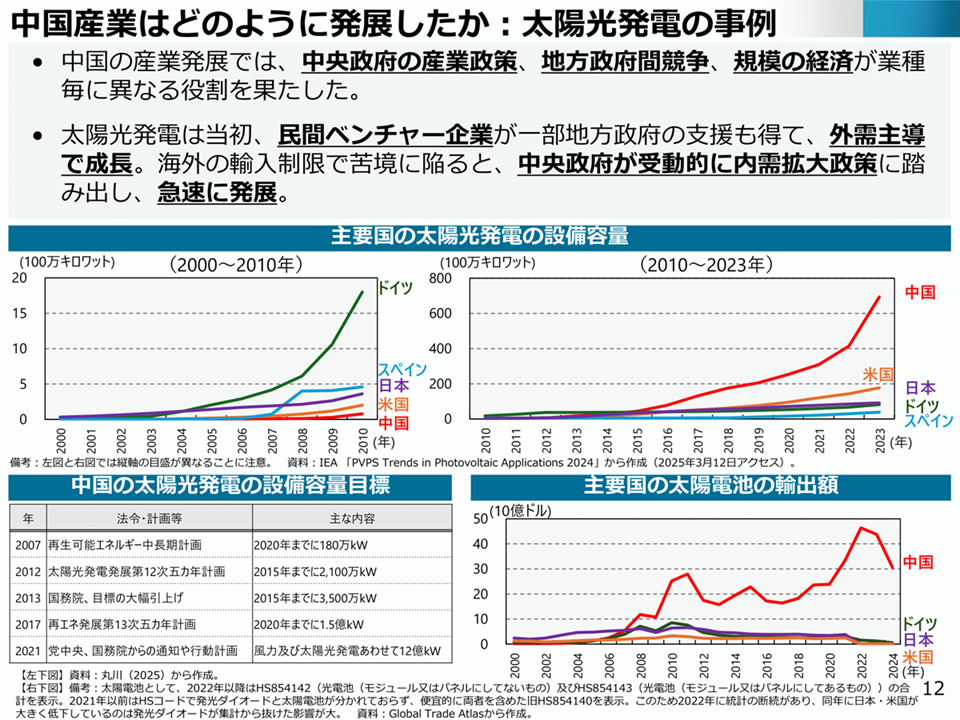

中国の産業発展 過剰供給と市場浸食が問題に

中国産業はどのように発展したか:太陽光発電の事例(通商白書2025から 経済産業省の公式サイトから https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2025/index.html)

中国産業はどのように発展したか:太陽光発電の事例(通商白書2025から 経済産業省の公式サイトから https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2025/index.html)

中国は近年、過剰供給能力の拡大と特定の供給源への過剰依存による脅威が顕在化しています。

通商白書2025は「過去30年、中国の製造業は、前例のない早さと規模で、幅広い業種の生産能力を拡大した」と指摘。その産業発展メカニズムとして、中央政府の産業政策の経済が、業種ごとに異なる役割を果たしたと分析しています。

中国からの輸出は、産業競争力の増大と相まって、輸送機械、化学、鉄鋼などの分野で年平均20%を超える急増を見せています。特に、電気自動車(EV)の輸出台数は2018年から約15倍に増加しており、EV関連の対外直接投資も2022年以降急増しているため、迂回輸出が増加する可能性も指摘されています。

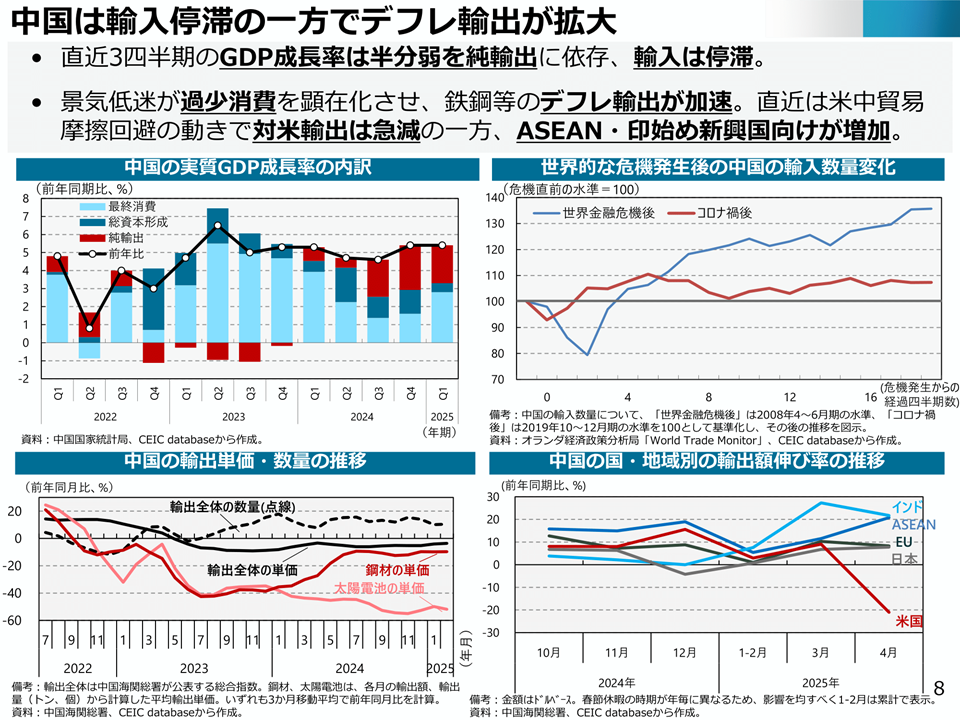

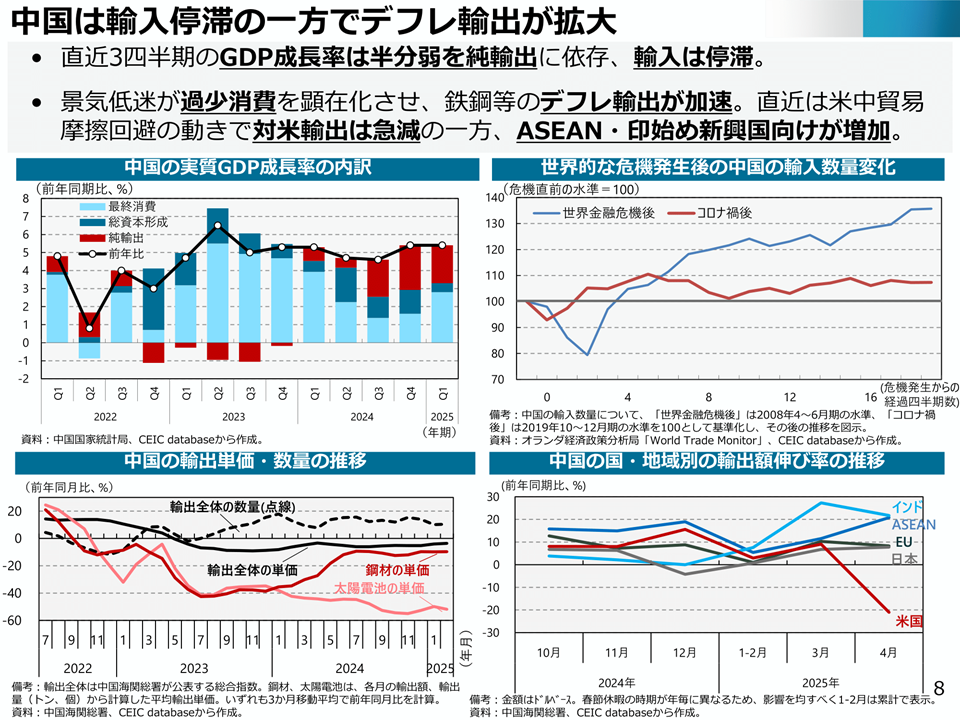

ただし、中国国内に目を向けると、景気低迷による過少消費が影響しており、直近3四半期のGDP成長率は半分弱を純輸出に依存、輸入は停滞しています。こうしたなか、デフレ輸出が加速しています。

中国は輸入停滞の一方でデフレ輸出が拡大

中国は輸入停滞の一方でデフレ輸出が拡大

たとえば、タイのEV市場では、中国製EVが同程度のバッテリー容量の他国製EVと比較して大幅に安価です。ある中国製EVが約380万円であるのに対し、トヨタのEVは約710万円、ヒョンデのEVは約840万円という価格差があります。この強力な価格競争力は、第三国市場における大きな脅威です。

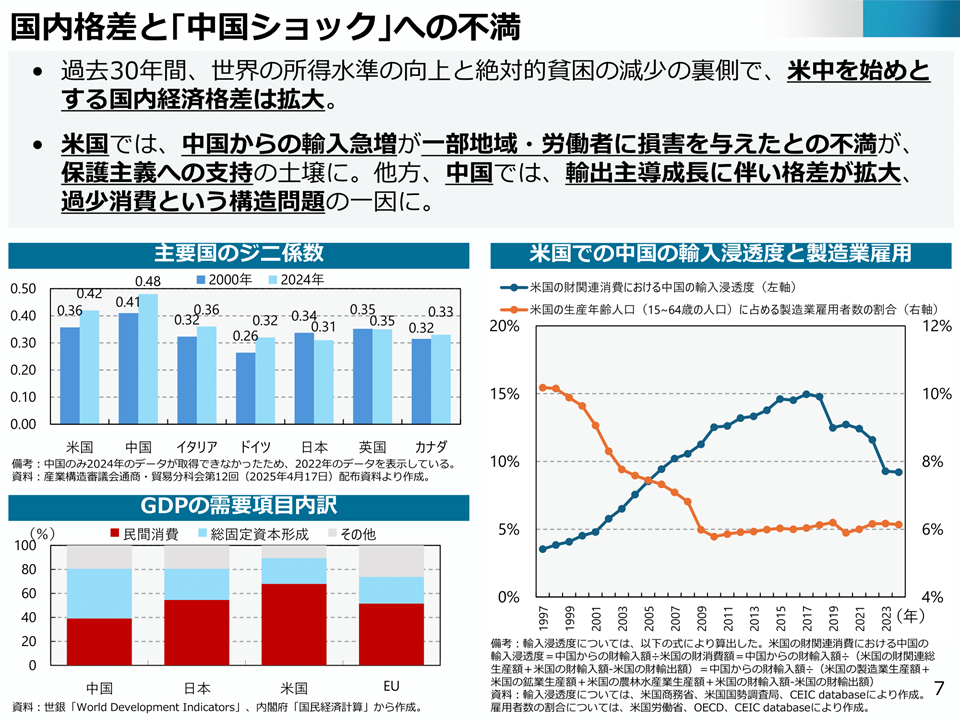

米中が絡み合う世界経済の分断リスク

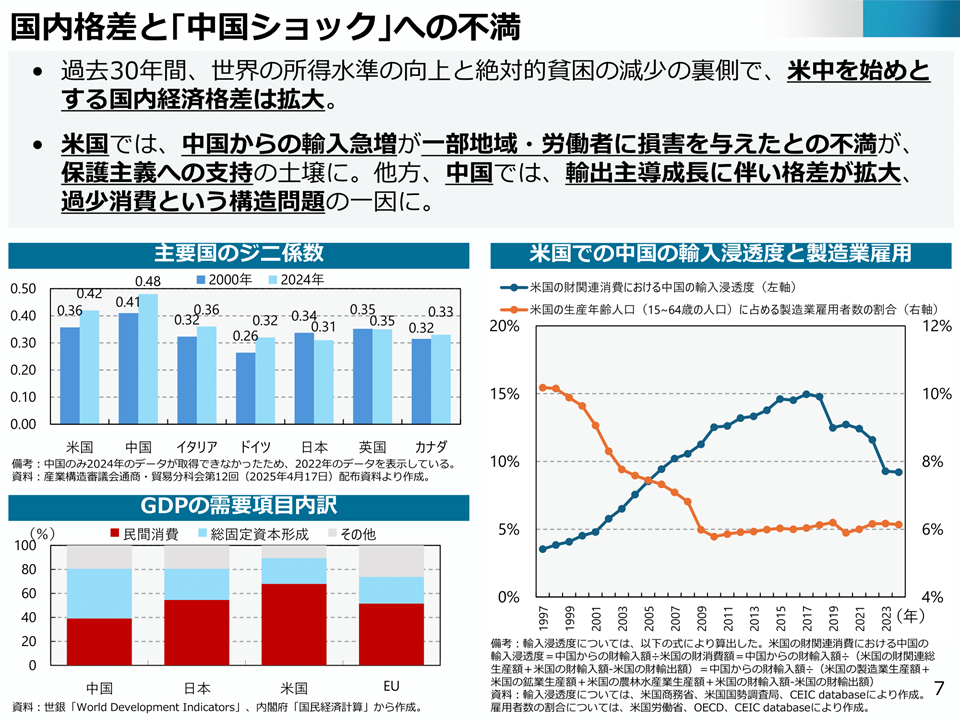

アメリカと中国の間には次のような構造的な問題があります。

- 過去30年間に米中をはじめとする各国内の所得格差が拡大

- 中国からの輸入急増が米国内の一部地域・労働者に悪影響を与えたとの不満が保護主義の土壌になっている

- 中国では、輸出主導成長に伴い拡大した国内格差を一因とする過少消費構造が景気後退の中で顕在化している

アメリカの保護主義と中国の産業発展は、相互に影響し合う複雑な関係にあります。中国の過剰供給は、アメリカをはじめとする国々の不満と保護主義的な動きを加速させる一因となっています。

国内格差と「中国ショック」への不満(画像はいずれも通商白書2025から https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2025/index.html)

国内格差と「中国ショック」への不満(画像はいずれも通商白書2025から https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2025/index.html)

同時に、アメリカの関税措置は、グローバルサプライチェーンの再編を促し、世界経済の分断リスクを高めています。

日本がとるべき通商戦略

日本は、この不確実な情勢に適応し、自身の強みを生かしながら、国際社会における存在感を高めるための戦略的な通商政策を推進していく必要があります。そこで、2025年版通商白書で行った分析を踏まえ、経産省は日本が進めていくべき通商戦略の目標と方向性を以下のように示しています。

- 国際経済秩序の揺らぎへの対応として、国際社会の信頼できるパートナーであり続けるという姿勢を明確にしながら、各国とウィンウィンの関係を積み上げつつ、国際経済秩序の再構築に取り組むなど多層的な経済外交を展開する。

- いかなる秩序においても、DX・GXなど世界の課題解決を通じた付加価値の最大化、海外活力の取り込みに向け、国内投資の増強などを踏まえた輸出市場の確保・多角化や、対外投資を通じたグローバルサウスや同志国との共創による日本企業の高付加価値化を支援する。

- 保護主義の台頭や過剰供給・過剰依存による脅威の顕在化の中で、サプライチェーンの強靱化、資源の安定供給など自律性の強化、技術等に関する不可欠性の確保に向け、同志国との政策協調や国内制度整備、経済安保確保に向けた海外事業展開など、内外一体の取組を推進する。

経営者に役立つメルマガを配信 無料会員登録はこちら

この記事を書いた人

-

杉本崇

ツギノジダイ編集長

1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。

杉本崇の記事を読む