「価格勝負ではなく付加価値」 ホットマンの経営理念を織りなすタオル

丸井汐里

(最終更新:)

年間約143万枚のタオルを製造する、老舗のタオルメーカー「ホットマン」(東京都青梅市)7代目社長の坂本将之さん

年間約143万枚のタオルを製造する、老舗のタオルメーカー「ホットマン」(東京都青梅市)7代目社長の坂本将之さん

東京都青梅市のホットマンは、年間約143万枚のタオルを製造する、老舗のタオルメーカーです。38歳で社長に抜擢された7代目の坂本将之さん(49)は、海外産の安価なタオルで業界全体が打撃を受けるなか、「快適で心豊かな生活に貢献する」という理念経営を徹底することをきっかけに、商品の差別化に成功しました。また、国内で初めて日本製のフェアトレードコットンタオルの製造・販売を行い、タオルを通じたSDGsの達成に向けて取り組んでいます。

製販一貫体制が強み 「1秒タオル」でも注目

ホットマンは、江戸時代から農業の閑散期に機織りをしていた創業家が絹織物製造業として1868年に創業し、1951年に『梅花紡織』として法人化しました。着物地、布団側地を経て綿の婦人服用の生地を生産していましたが、1959年にタオル織機を導入し、1963年からタオルの生産を始めました。

昭和40年代のタオル織布工場(ホットマン提供)

昭和40年代のタオル織布工場(ホットマン提供)

タオル業界では各製造工程を分業で仕上げるのが一般的ですが、ホットマンは全て自社工場で完結する『一貫生産』の仕組みを持っています。「設備や人を自社ですべて抱えることになるため、固定費が多くかかるという課題はありつつも、一貫生産にすることで無駄なコストが省けるだけでなく、小ロット・短納期での生産も可能です。また、製造工程をまたいで商品開発ができることも大きなメリットです」と、坂本さんは話します。

ホットマンが製造するタオルの約9割は『1秒タオル』という高い吸水性を持った製法で作られています。1センチ角の生地を水の上に落とし、沈み始めるまでの時間の速さで吸水性をはかる『沈降法』と呼ばれる試験で、業界では60秒以内に沈み始めるのが基準とされていますが、1秒タオルは1秒以内に沈み始めます。

定番のホットマンカラー

定番のホットマンカラー

この製法で作られた定番商品『ホットマンカラー』のフェイスタオルは、税込1100円です。坂本さんは「染色の前処理の工程で、コットンが持つろうそくの蝋のような油分を徹底的に洗って、不純物を落としています。この手間暇をかけることで、吸水性と、敏感肌の方でも使える肌に優しい品質を保っています」と、商品へのこだわりを語ります。

さらに、百貨店内を中心に全国64店舗の直営店を展開していて、従業員も約370人のうち半分強は店舗スタッフが占めています。店舗も持つことで、顧客と直にコミュニケーションを取り、反応をいち早く製品に反映させることができます。製販一貫体制を敷いているのは、日本のタオル業界でホットマンだけです。

「ものづくりを見直して」38歳で社長に就任

高校生の頃からジーパンが好きだった坂本さんは、日本で唯一繊維学部がある長野県の信州大学で学んだ後、1999年にホットマンに入社しました。工場での製造の実務からスタートして、28歳で生産課長に昇進。その後、本社工場長、研究開発室長、商品部長と、社内のものづくりに関わる部署でキャリアを積みました。

タオルの裁断の工程

タオルの裁断の工程

転機が訪れたのは2014年の冬。海外から安価なタオルの輸入が増加したことや、お中元やお歳暮を含む大口ギフト市場が縮小したことで、国内のタオル業界全体が厳しい状況になり、ホットマンも業績が落ち込んでいました。そこで、原点のものづくりの部分を見直して、基盤を強化する必要があると考えた経営陣が、坂本さんに社長就任を打診したのです。

会社の歴史年表の前でインタビューに応じる坂本将之さん

会社の歴史年表の前でインタビューに応じる坂本将之さん

「業績が伸びた頃の成功体験を知らない、ものづくり畑の若い世代に会社を託したいと。最初は冗談だと思いましたが、話を聞いてやるしかないと決断しました」2015年4月、坂本さんは38歳の若さで社長に就任しました。

経営理念に照らして商品を見直し

坂本さんは、まず『理念経営』の実践に取り組みます。

「うちのタオルは価格で勝負できるものではないので、お客様に付加価値を感じてもらうことを念頭に置いて商品を作らなければ」

坂本さんは各階層の研修で必ず時間を取り、自社の存在意義として『お客様の快適で心豊かな生活に貢献する』という経営理念について自ら繰り返し伝え、日ごろから従業員と積極的に話をして、徹底を図りました。すると従業員も、それまで以上に経営理念を物事を決める際の指針にするようになりました。

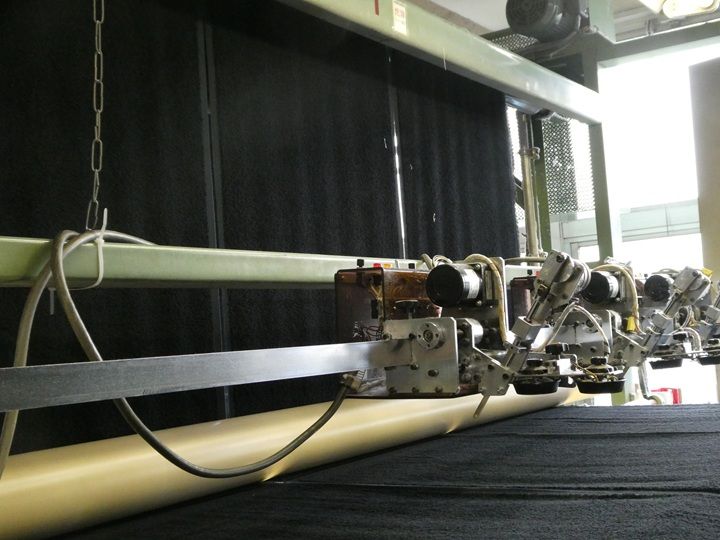

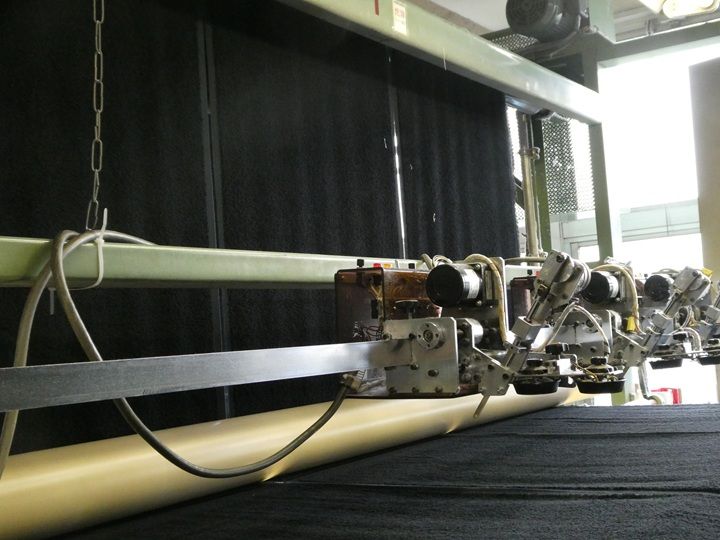

ホットマンのタオルの製造工程の様子

ホットマンのタオルの製造工程の様子

「例えば、昔は大きくて重いタオルに価値がありましたが、今は軽くて柔らかいものが求められます。お客様にとっての快適・心豊かさは時代と共に変わりますし、置き換わるものもあれば、増えているものもあります。いろんな価値を複合する必要がある一方で、バランスも取らなければいけない中、軸となる理念に立ち返りながら商品を見直していく必要があると思ったんです」

その上で、坂本さんは既存の商品を今の時代のニーズに合うようブラッシュアップしていきました。各部署に権限を持たせないと責任感も生まれないと考えた坂本さんは、基本的には従業員の自主性に任せて、ブラッシュアップを進めています。

一方で、坂本さん自ら新商品の開発にも携わりました。「定番の『ホットマンカラー』シリーズは18色展開・約130種類の商品があり、入口的な位置づけのタオルです。その先の顧客の好みに合わせたバリエーションを考えた時に、ホットマンカラーと同じコンセプトでさらに良質なものが当時はなく、ここが欠けていると気付きました」

最高級のアメリカンシーアイランドコットンを使った「ネオ」

最高級のアメリカンシーアイランドコットンを使った「ネオ」

そこで、坂本さんは同じコンセプトでより上質な糸を使ったタオル『ネオ』を企画し、2022年4月から販売を始めました。ホットマンカラーのバスタオルが税込4180円なのに対し、ネオのバスタオルは税込7700円と高価格。売り上げは全体の1~2%程度と、決して多くを占めている訳ではありません。

坂本さんは「集合体で売り上げが上がっていくと考えています。そのためにも、顧客へのリーチの仕方を増やすことが大切なんです」と、その狙いを語りました。

フェアトレードコットンタオルを製造販売

また、坂本さんは社長就任前から、自社の商品を通じたSDGsの達成への取り組みも行っています。きっかけは、2013年頃にフェアトレードコットンの存在を知ったことでした。「工場長時代に糸の仕入れに携わっていたのですが、紡績会社の方から、コットンにおいても発展途上国の品が先進国に買い叩かれている状況があると聞いて、とてもショックを受けたんです」

状況が改善されるべきだと考えた坂本さんは「こういったコットンを使う取り組みで社会的な価値を高めていくことが、今後間違いなく企業として必要になってくる」と、当時の社長にプレゼン。タオル製品で日本初のフェアトレード認証を取得し、2014年からセネガルのフェアトレードコットンを使用したタオルの製造・販売を始めました。

フェアトレードコットンタオル

フェアトレードコットンタオル

「フェアトレードの製品を扱うには、製造に関わる全ての企業がフェアトレード認証を取得する必要がありますが、一貫生産の体制のおかげでハードルが低く、スムーズに販売まで漕ぎつけることができました」すると、企業からノベルティなどで使用する社名入りタオルを、フェアトレードコットンで作って欲しいという相談が増えました。

2018年には、グリーン購入大賞の『大賞』と『経済産業大臣賞』を受賞。販売開始から2025年3月までに、国際フェアトレード認証コットンを約86.7トン調達し、約43.2万枚を販売しました。

製造過程で出た再利用される廃材

製造過程で出た再利用される廃材

さらに、工場で出た生地の切れ端などのゴミを、ボイラーで燃やすための固形燃料にして再利用している他、2023年からは、建物の屋上などに使う防水シートの芯材の材料として、コットンの本来ゴミになってしまう部分を提供するなど、エシカルな取り組みも積極的に進めています。

固形燃料のサンプル(ホットマン提供)

固形燃料のサンプル(ホットマン提供)

タオルの文化を海外にも伝えたい

一方、ホットマンも物価高の影響を受けています。ロシアによるウクライナ侵攻で、原料の糸の値段がコロナ禍前と比べて1.5倍から1.7倍に上がったほか、燃料となる重油の値段は最大で3倍まで跳ね上がりました。

「定番のホットマンカラーは、商品が誕生してから23年間価格を変えていないのですが、今後は値上げを考えざるを得ない。適正な価格にしないと働く人も疲弊してしまいます。とはいえ、なるべく安くする方法はないか、模索しています」と、坂本さんは苦しい胸の内を明かします。

最高級コットンとして知られるアメリカンシーアイランドコットンで織ったタオルなどホットマン青梅店に並ぶ商品

最高級コットンとして知られるアメリカンシーアイランドコットンで織ったタオルなどホットマン青梅店に並ぶ商品

コロナ禍で店舗の売り上げ減少を経験したことから、今後はオンライン販売にも注力する一方、直営の店舗も減らすつもりはないと、坂本さんは続けます。

「店舗でのコミュニケーションを楽しみに来る方もいますから、この先も店舗は事業の軸の1つとして考えています」

さらに、海外向けの法人営業にも力を入れる考えで、タイ・香港・台湾では、企業と組んで販売を始めています。

「タオルは生まれてから亡くなるまで毎日使うもので、人々の生活には欠かせません。タオルを上質なものにするだけで、人生も豊かになる。弊社のタオルはそれを実現できる商品だと思いますので、ぜひ世界中の人達に使って頂きたいです」

若くして社長になった7代目は、これからもタオルを通じて多くの人の心の豊かさを高めるべく、邁進します。