インフラ分野の担い手不足対策 需要者側の協力事例を国土交通白書が紹介

日本社会が直面している少子高齢化・人口減少は、あらゆる産業分野の担い手不足という課題をもたらしています。特に建設業や運輸業では、就業者の高齢化と若年層の入職減少が顕著であり、中長期的な担い手の確保・育成は喫緊の課題となっています。そこで、国土交通省の2025年版国土交通白書は、担い手不足をふまえた供給方法の見直しや、需要者側の協力事例を紹介しています。

日本社会が直面している少子高齢化・人口減少は、あらゆる産業分野の担い手不足という課題をもたらしています。特に建設業や運輸業では、就業者の高齢化と若年層の入職減少が顕著であり、中長期的な担い手の確保・育成は喫緊の課題となっています。そこで、国土交通省の2025年版国土交通白書は、担い手不足をふまえた供給方法の見直しや、需要者側の協力事例を紹介しています。

目次

2025年版国土交通白書によると、建設業や運輸業は、他の産業と比較して月間総労働時間が高水準にあり、賃金も低いなか、時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」に直面しています。

日本の総人口は2070年には9000万人を割り込むと推計され、特に生産年齢人口の減少ペースが顕著です。これは、将来にわたる労働力減少に直結し、若年層の人材確保がますます困難になる見込みです。

具体的な数字を見ると、建設技術者数は5年ごとに約1.5~3.0%の減少が見込まれ、建設技能労働者数はおおよそ5年ごとに約7~8%ずつ減少し、その減少率は徐々に大きくなる予測です。2025年には建設技能労働者の約半数を50歳以上が占めるなど、高齢化が深刻化しています。

物流分野においては、何も対策を講じなければ、輸送力が2030年度には約34%も不足する見込みです。

また、地域公共交通の要であるバスの運転手数も、2021年の11万6千人から2030年には9万3千人まで減少すると推計されており、2030年には必要人員全体の28%にあたる3万6千人が不足すると見込まれています。

国土交通省が18歳以上の3000人に実施したインターネット調査では、「身近なサービスのうち、廃止あるいはサービス水準が低下すると困るものについて」尋ねたところ以下の選択肢が多く選ばれました(データの信頼性には一定の留保が必要)。

特に20代以下、30代の比較的若い世代では、「宅配便や郵便物が届くまでの時間が延びる」ことを困るものとして回答した人が多く、物流サービスの維持が強く求められていることが分かります。

サービスの供給方法の見直しや需要者側の協力に関する取組について尋ねると、平均で約70%の回答者が受け入れる意向を示しました。

具体的には、「移動の時間や手間が増えるが、集約された路線バスの幹線と支線への乗換えを前提とする移動」や、「受取場所へ出向く負担がかかるが、自宅以外の場所での宅配便の受け取り」など、生活様式の変化を伴う可能性がある項目でも半数以上が受け入れ可能と回答しています。

インフラサービスの提供側は、賃上げを含む処遇改善、適正な価格転嫁の推進、外国人材の受け入れや女性の活躍推進による担い手の拡大、そして労働環境の改善(例:建設現場の4週8閉所の推進)などを進めています。

さらに、新技術の利活用による省人化・省力化も積極的に進められており、物流施設の自動化(ソーターの導入)、鉄筋結束ロボット、ダブル連結トラック、ドローン物流、そして自動運転レベル4の路線バス運行や自動施工といった事例が見られます。

これらの技術導入は、「技術で人を代替」「技術で作業効率の向上」「技術が資格・作業能力を補完」という3つの視点から、少ない人員でもサービスの供給を維持することを目指しています。

しかし、供給側の努力だけでは限界があります。ここで重要となるのが、需要者側からの理解と協力、そして供給方法自体の見直しです。

労働需給の逼迫が深刻化していく中、サービスの廃止・撤退といった最悪の事態を回避するために、担い手の確保、省人化・省力化の利活用など、それぞれ課題はあれど、供給力を維持する努力が続けられています。

今後は、供給者側の努力に加え、需要者を含む社会全体で供給制約の問題を共有するほか、サービスレベルの低下を受け入れる「国民的合意」や需要者が一部のサービスを担うことへの合意形成が必要になるでしょう。

複数の自治体や分野にまたがるインフラを「群」として捉え、一体的・効率的にマネジメントすることで、民間(地域建設業)の経営安定化や体制確保につなげようとしています。

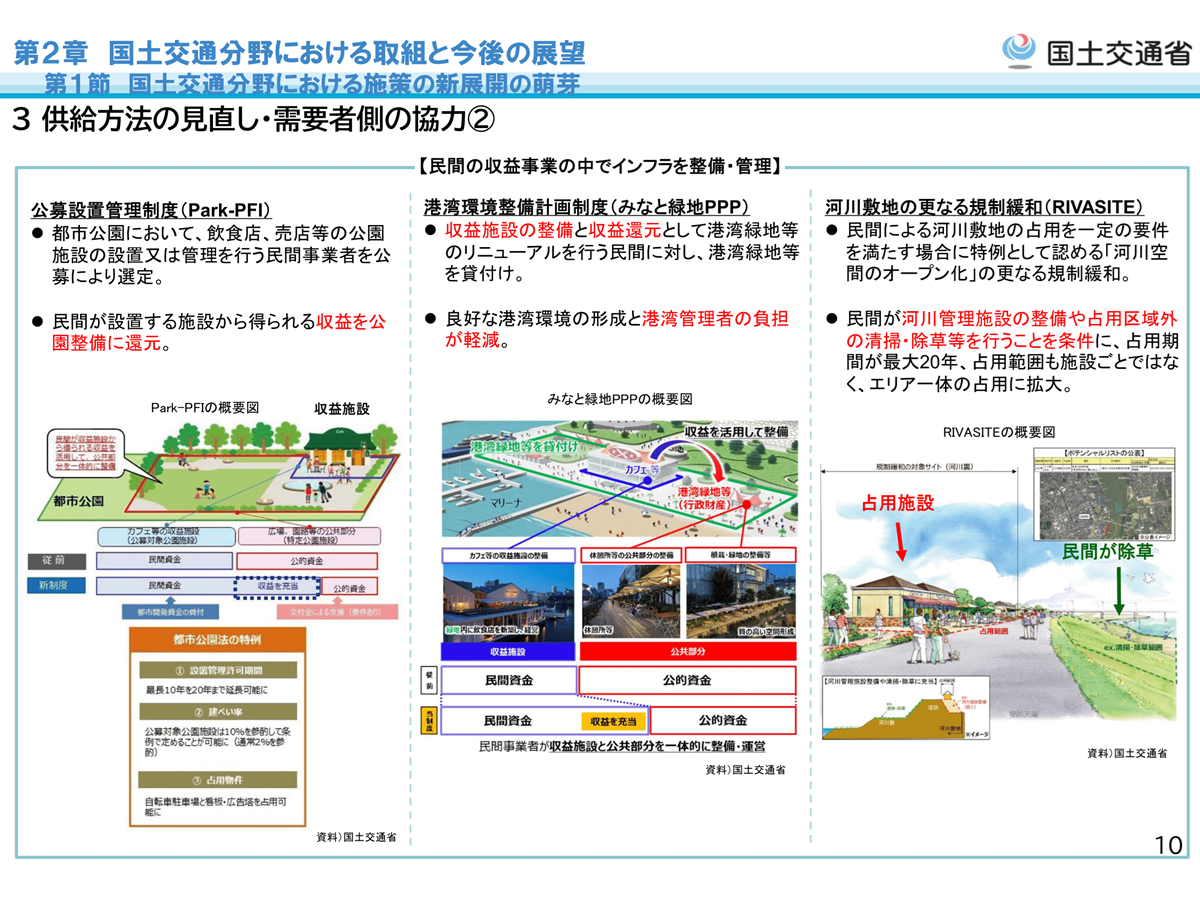

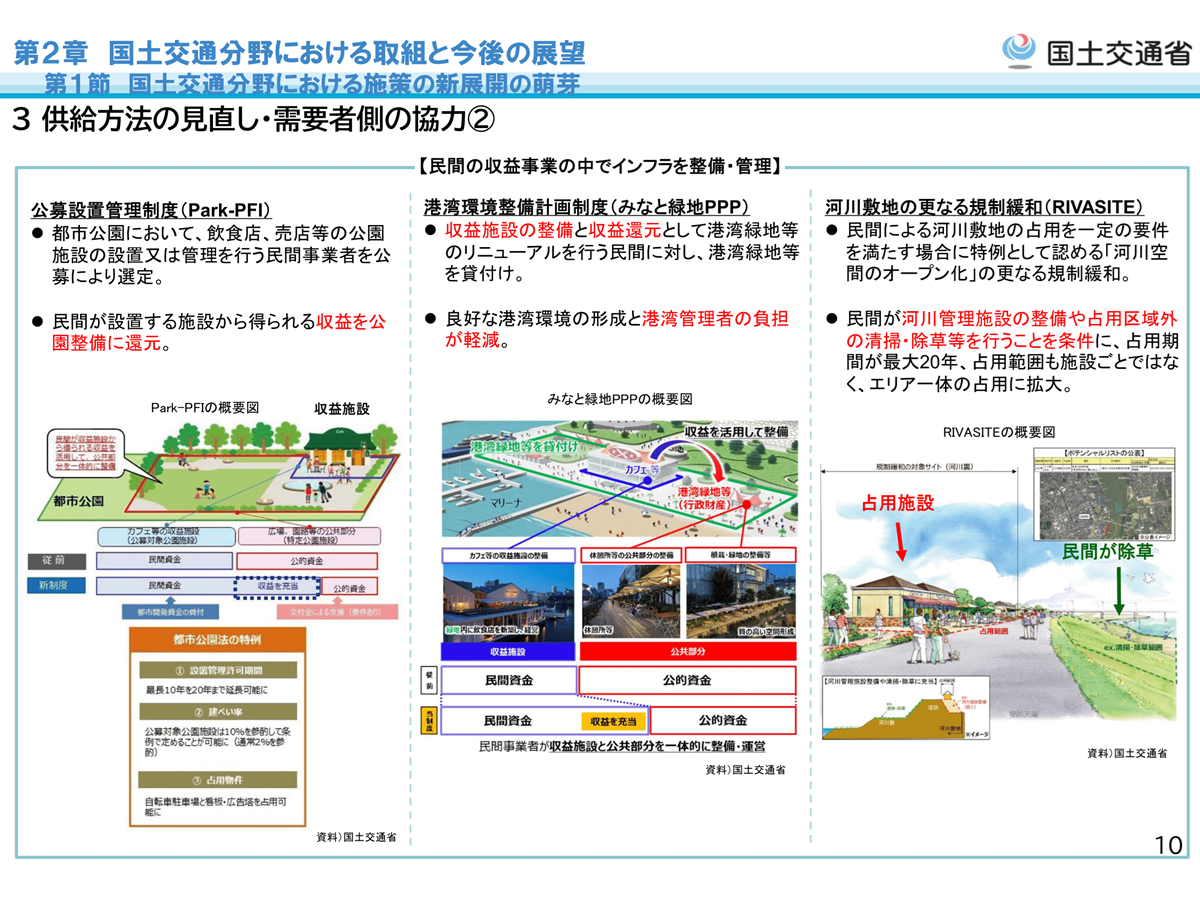

都市公園では、飲食店、売店等の公園施設の設置・管理を行う民間事業者を公募により選定し、民間が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元しています。

港湾設備でも、収益施設の整備と収益還元として港湾緑地等のリニューアルを行う民間に対し、港湾緑地等を貸し付けて、港湾管理者の負担を軽減しています。

民間による河川敷地の占用を一定の要件を満たす場合に特例として認める「河川空間のオープン化」をさらに規制緩和し、民間が河川管理施設の整備や占用区域外の清掃・除草等を行うことを条件に、占用期間が最大20年、占用範囲も施設ごとではなく、エリア一体の占用に拡大しています。

既存のリソースを活用しつつ、サービスを多角化しようという取り組みもあります。

北海道の十勝バスは、バス車両の一部に荷物を積む貨客混載の実証実験を行い、10日間で4tトラック約3運行分のトラックドライバーを省人化する効果を得ています。これは、旅客と貨物の運送を一体化し、空きスペースを有効活用する取り組みです。

建設業では、複数の異なる作業を連続して実施できる多能工(マルチクラフター)の活用を推進しています。

資格の業務範囲の拡大や型式別資格の共通化により、少ない整備士でより幅広い機種に対応できるようになっています。

住民や地域がサービス維持に協力している事例も増えてきました。

市町村やNPO法人、またはタクシー事業者の管理下で、自家用車や一般ドライバーを活用した運送サービスを提供し、地域の足の確保に貢献します。また、スクールバスを地域の輸送資源と捉え、地域住民の混乗や空き時間の有効活用を推進しています。

コンビニエンスストアなどの既存民間施設をバス待合スペースとして活用することで、新たなインフラ整備のコストを削減しています。

Yperは地方公共団体と共同で置き配バッグ「OKIPPA」を利用した実証実験を実施し、一部地域で9割以上の再配達削減を実現しました。これは、消費者が自宅以外での受け取り場所を利用するなど、需要者側の行動変容によって物流の効率化に貢献する代表例です。

福島県平田村では、職員不足に対応するため、住民が協力して橋の簡易点検を行う「橋のセルフメンテナンス」を実施し、橋面上の経年変化をこまめに把握しています。

栃木県足利市では、水道利用者が自宅の水道メーターを撮影し、検針業務を代行することで、検針員が直接訪問する手間を省略しています。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。