きっかけは、祖母からのSOS

祖父のおかき工場での様子(髙見さん提供)

祖父のおかき工場での様子(髙見さん提供)

英叶さんと恭平さんは、加古川市で洋菓子店を営む母のもとで育ちました。ひとり親の母は多忙で土日もなく働き、小学生の英叶さんと恭平さんは週末になるといつも、加古川の土手を40分ほど自転車を漕いで、祖父のおかき工場に遊びに行っていました。

祖父のおかき製造技術のレベルは高く、戦後に立ち上げたおかき工場では関西では誰もが知る有名な揚げおかきをOEMで製造していました。オリジナル商品では全国菓子博覧会でたびたび受賞。休むことなく機械が動いていました。

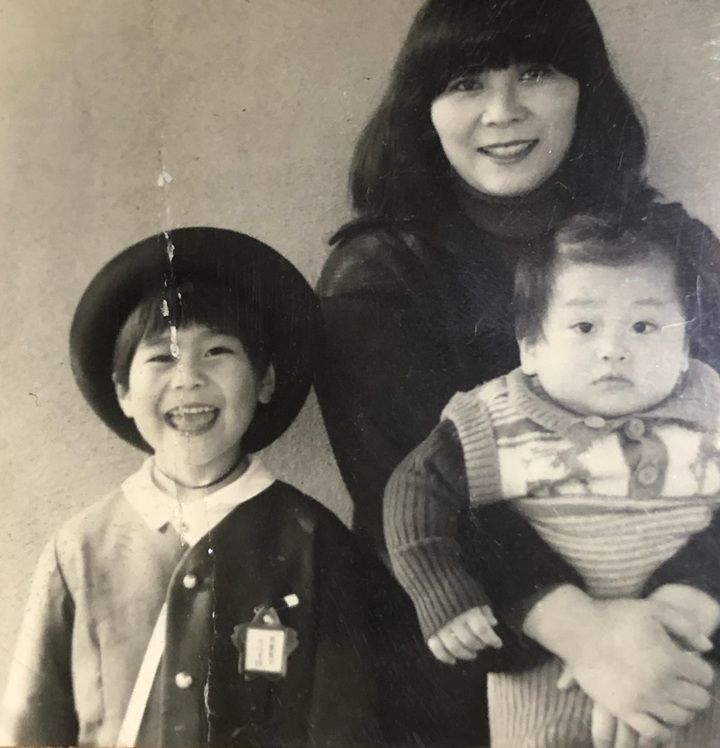

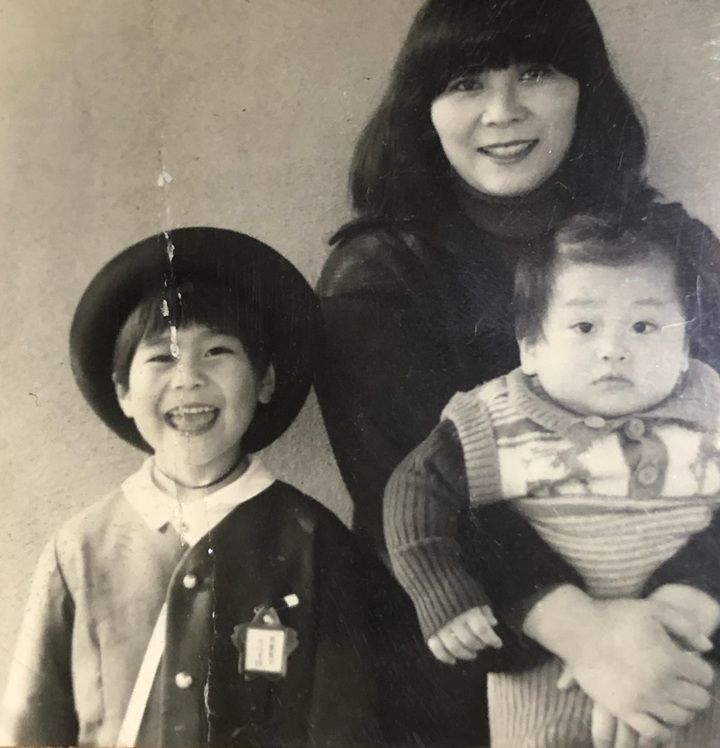

洋菓子店を経営しながら髙見兄弟を育て上げた母(髙見さん提供)

洋菓子店を経営しながら髙見兄弟を育て上げた母(髙見さん提供)

「工場に入ると甘いお米の香りが立ちこめていました。祖父や叔父に頼まれて18リットルある醤油一斗缶やおかき生地が入った木箱を運ぶ手伝いをして。焼きたてのおかきや乾燥した生地ですらもかじったりしていました」(恭平さん)

「僕は中学生から母の洋菓子店でも手伝い、売れ筋だったクレープづくりを覚えてよく焼いていました。母は面白い発想をする人で、トマトやカレー風味のソフトクリームを思いついて販売するような人。スイーツ研究のため、原宿や六本木にもよく一緒に連れていってもらいました」(英叶さん)

髙見兄弟にとって、おかきとスイーツづくりは当たり前に広がる光景でした。しかし2人とも「継ぐ」という意識はまったくなく、成長とともに祖父のおかき工場からは自然と足が遠のきます。

大学卒業後、食の分野に関心を持った英叶さんは辻調理師専門学校に入学。修了後は母の洋菓子店に入社してクレープやソフトクリームなど主にカフェスイーツを担当しました。ところが、近隣の大手チェーン店の参入で危機意識が芽生えます。個人店レベルでは勝算がないと判断し、いったん母の会社を休眠させます。

「タカミオカキ」のおかきは佐賀県の一等米「ヒヨクモチ」と厳選素材だけを使い、仕込み期間7日間を経て、第3世代目のおかき職人・髙見恭平さんがたったひとりで1枚1枚焼き網で手焼きして仕上げています(髙見さん提供)

「タカミオカキ」のおかきは佐賀県の一等米「ヒヨクモチ」と厳選素材だけを使い、仕込み期間7日間を経て、第3世代目のおかき職人・髙見恭平さんがたったひとりで1枚1枚焼き網で手焼きして仕上げています(髙見さん提供)

英叶さんは飲食業界と販売促進の勉強をするために、イタリアンレストランを運営する会社に約2年勤務。その後東京で飲食コンサル業に転職し、5年でのべ100店舗のプロデュースやマーケティングに関わりました。

一方、音楽活動に打ち込んでいた恭平さんは高校卒業後に上京し、インディーズデビュー。アルバイトと掛け持ちして食いつないでいました。約10年後、祖父が亡くなり祖母から電話でSOSを受けます。

「『恭平、そろそろ戻っておかきづくりを手伝ってくれへんか?』と言われました。音楽はおかきづくりをしながらでもできるし、やるなら本気で取り組んで身内を助けたいと思い、おかき修業を決意しました」(恭平さん)

恭平さんが28歳のときでした。

途中で投げ出したいほどつらい でも追求したい

祖父の工場は2人の叔父が後を継ぎ、総勢10人ほどでおかきを製造していました。

恭平さんは改めて一からおかき製造を学ぶことになりますが、おかきの生地の出来具合を見極めるのは職人の経験と勘に頼るため、毎日愚直に作り続けて生地に触れるしかありません。

祖父のおかき工場で修業する恭平さん(髙見さん提供)

祖父のおかき工場で修業する恭平さん(髙見さん提供)

祖父の技術は、昔ながらの作り方です。精米、米漬け、餅つき、寝かし、乾燥、焼き、各工程ごとの状態を見極めるため、叔父の一挙手一投足を見逃さないように観察しました。もち米の品種の特徴や膨らみ方、生地のキメや柔らかさ、食感などもひたすらメモしました。

特に苦労したのは、餅をついた後の生地を手で長い筒状に伸ばす工程です。優しい手つきできれいに餅を伸ばして表面にシワが入らない状態は、乾燥したときに割れません。手の感覚で覚えるしかなく、理想の生地が出来上がるまで繰り返し厳しい指導を受けたのだそうです。

恭平さんがおかきづくりでいちばん難しいとする、ついた餅を筒状に伸ばしていく工程(髙見さん提供)

恭平さんがおかきづくりでいちばん難しいとする、ついた餅を筒状に伸ばしていく工程(髙見さん提供)

「難しいし、厳しいしで、途中で何度も投げ出したくなりました。でも面白いんです。もっとやりたい、もっと追求したいと思いました」(恭平さん)

「僕が本当に造りたかったおかき」に書き連ねた理想

修業して1年目、恭平さんのなかで「おかきは海外で通用するのか」という疑問が生まれます。

その背景には、小麦などに含まれるグルテンなどのタンパク質に自己免疫が誤って反応する「セリアック病」で食べるものに制限がある外国人の友人の存在がありました。

焼き網に生地を入れて、1枚1枚観察しながら焼くおかき(髙見さん提供)

焼き網に生地を入れて、1枚1枚観察しながら焼くおかき(髙見さん提供)

一部のおかきには風味付けや製法に小麦粉が使われ、また醤油の原材料にも小麦粉が使用されており、セリアック病や小麦アレルギー疾患を持つ人にとって心から安心して食べられるお菓子ではありませんでした。

同時に、古米や多用途米を使用してうま味調味料や着色料を添加するおかきの味にも、疑念が膨らんでいました。なぜなら、新米もち米「ヒヨクモチ」は素焼きの香ばしさや甘みそのままでとても美味しいからです。

これらの理由から、恭平さんのなかで「どんな人にも心から安心して食べてもらえるおかきを作りたい」「もち米の本来のおいしさをおかきで表現し、喜んでくれる人に届けたい」という2つの志が生まれます。

修業ノートには「僕が本当に造りたかったおかき」と記し、恭平さんが作りたいおかきの味わいや素材、パッケージ案まで、思いつくままに書き留めていきました。

修業4年目の2011年6月、小麦粉も醤油も使わないグルテンフリーの無添加おかきを作って、前述の外国人の友人にプレゼントします。すると、安心して食べられるうれしさを噛み締めるように喜んでくれたと言います。

揚げおかき(髙見さん提供)

揚げおかき(髙見さん提供)

手応えを感じた恭平さんは、おかきの海外市場調査のため、日本の米菓メーカーの工場があるオーストラリア・メルボルンへの訪問を決意します。作ったサンプル100袋を携えて1週間滞在、アポなしで工場見学を申し込みました。

街ゆく人に声をかけて試食をお願いすると「小麦は入っていないか?」と確認する人が複数人おり、「おいしい!もっとないのか?」とリクエストされるほどの好反応でした。

恭平さんは、海外にも確かな商機を見出します。帰国して叔父と相談したものの、海外進出は考えていないとの回答をもらいます。修業期間5年を経て、恭平さんは独立を決意しました。

独立して路上販売 口コミで広まる評判

独立資金は、母から借り入れた1000万円。家賃3万円の加古川市内の元クリーニング店の車庫をDIYして、工房を造りました。

おかきの手焼き機は、高齢で廃業したせんべい屋の中古品を購入し、恭平さんの手で修理して使うことに。手焼き網は、溶接工場に設計図面を持ち込んで特注で作りました。ロゴやパッケージデザインについては、ボストン大学で美術を学び、デザイナーとして活動する恭平さんの妻が担当します。

2012年8月、プレミアムおかきプロジェクト「TAKAMIOKAKI(タカミオカキ)」は、移動販売からスタートしました。

2012年からスタートした移動販売とイベント出店の様子(髙見さん提供)

2012年からスタートした移動販売とイベント出店の様子(髙見さん提供)

販売場所は、兵庫県内各地にあるスーパーマーケットの敷地内や小学校前、イベント出店。当初は3種類300袋を製造し、月の売上目標は20万円。1袋12枚400円の価格に「これで400円かい、こんな高いもん誰が買うねん」と言われることも。

ところが、歯科医を開業する夫婦から「すごく美味しいし、東京でも絶対いけるよ!」と励まされ、ある高齢者からは「歯が悪いんやけど、ふわふわサクサクで柔らかいから私でも食べられる」と喜ばれました。こうして一部のファンが熱心なリピーターになったのです。

グルテンフリーの無添加おかきの評判は口コミで少しずつ広がり、2013年以降は食にこだわるセレクトショップにも積極的に売り込んだ結果、奈良の老舗企業・中川政七商店他、東京銀座の自然派食品店などに販路が広がりました。通販にも取り組みますが、月の売上は100万円ほど。頭打ちの状態が続き、規模の拡大が課題になりました。

「利益を出せるビジネスにしたい」兄と試行錯誤

「もっとなにかできるはず」と思った恭平さんは、2014年某日、東京でコンサル企業で働く英叶さんに相談を持ちかけます。

「おかきをちゃんと利益を出せるビジネスにしたいと弟から電話をもらいました。本気でやるんやな、と思いましたね」(英叶さん)

実はおかきは嫌いだったという英叶さん。しかし、恭平さんのおかきを口にしてイメージが180度変わったそうです。

「味付けは優しいのに、食感がいいからどんどん進む。祖父のおかきとはいい意味で別物。原材料にこだわって、手間暇かけて一つひとつ丁寧に作っている。いいものだから絶対売れる。経験でわかりました」(英叶さん)

「TAKAMIOKAKI」の経営を担う、キ・ボン代表取締役髙見英叶さん

「TAKAMIOKAKI」の経営を担う、キ・ボン代表取締役髙見英叶さん

2015年、英叶さんは母の会社に戻って代表取締役に就任。すぐにタカミオカキの事業計画を立て、売上を上げるためにコンサルで培ったマーケティング戦略を仕掛けていきます。

まず、移動販売ではなく顧客に来店してもらうために、加古川市内に直営店を作りました。

さらに「大切な人に贈る高級おかき」としてブランドのブラッシュアップを図ります。店舗の空間設計は中川政七商店の内観デザインを担当したデザイナーに依頼し、徹底的に世界観を作り込みました。外観は、隠れ家的な店舗にするためにあえて看板をつくらず、攻めたものにしました。

シンプルを極めた、2012年オープン当初の直営店外観。杵と臼、米袋が看板がわり(髙見さん提供)

シンプルを極めた、2012年オープン当初の直営店外観。杵と臼、米袋が看板がわり(髙見さん提供)

直営店のディスプレイとカフェスペース(髙見さん提供)

直営店のディスプレイとカフェスペース(髙見さん提供)

2016年12月、直営店をオープン。ところが、初日は1組とほとんど来客がない状況でした。

「これはヤバいなと。そのため、カフェスペースを活用した集客にすぐに舵を切りました。他店と差別化するため、当時播磨エリアのカフェではやっていなかったかき氷を、メインメニューに据えて進めることに決めました」(英叶さん)

英叶さんによるスイーツメニュー開発は、母が築いた洋菓子づくりの土台が生きます。自家製シロップのかき氷に加え、おかき店の特徴を出した、丸いおかきの耳をつけたクマの形をしたかき氷を作りました。

インスタグラムでの”映え”も意識。女性スタッフのセンスで、愛らしいビジュアルへと完成度を高めていきました。

かき氷が好きな英叶さんが鹿児島の白熊からインスピレーションを受けて開発した「播磨しろくま氷」(写真は季節限定バージョン)は、新規顧客をつなぐ名物メニューに育ちました(髙見さん提供)

かき氷が好きな英叶さんが鹿児島の白熊からインスピレーションを受けて開発した「播磨しろくま氷」(写真は季節限定バージョン)は、新規顧客をつなぐ名物メニューに育ちました(髙見さん提供)

間もなく地元メディアなど多くの媒体に取り上げられます。かき氷シーズンがはじまる夏前に取材が殺到し、店の前に大行列ができました。店の前は大渋滞、警察が毎日来るほどでした。1日250杯売れる想定以上の大ヒットになり、テイクアウトにも急遽対応しました。

スイーツを食べておかきを購入してもらう流れを作るため、きなこをまぶしたおかきをたっぷりかけたかき氷や、割れおかきを入れたパフェも考案。おかきとのコラボスイーツは新しい顧客をつなぎ、売上に貢献しました。

2020年には、クマの形のかき氷をきっかけに百貨店の催事に定期的に呼ばれるようになります。おかきとかき氷を合わせて、多い日で1日60万円の売上になりました。

カフェメニューのひとつ自家製ぜんざい(おかき付き)。おかきの原料「ヒヨクモチ」を味わってもらいたいと思いから(髙見さん提供)

カフェメニューのひとつ自家製ぜんざい(おかき付き)。おかきの原料「ヒヨクモチ」を味わってもらいたいと思いから(髙見さん提供)

しかし、いいことばかりではありません。冷蔵庫がスイーツの材料で占拠され、ついた餅を冷やすスペースがなくなってしまったのです。スイーツを食べずに撮影するだけの客も多く見受けられるようになりました。

「ずっとおかきを買い支えてくださった方に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。売上を上げるために打った施策だったのに、本来のおかきが作れなくなるのは本末転倒です。そのためLINE登録会員の予約制を導入しました」(恭平さん)

かき氷の大ヒットでおかき製造のオペレーションが崩れてしまったのをきっかけに、おかき製造とカフェの切り分けが次なる課題になりました。営業しながら移転先のリサーチを進めます。

兄は経営とカフェ、弟はおかき製造に集中

まずカフェに適した立地条件として、じゅうぶんな駐車場の確保は必須でした。兵庫県西脇市役所新庁舎内のカフェ事業コンペの誘いを受けたのは、2020年のこと。直営店の駐車スペース3台に比べ、250台の収容台数は魅力的でした。応募すると見事優勝、カフェの移転が決まります。

新たなカフェでは地場野菜を主に使用した発酵食を取り入れた健康を意識したランチメニューが加わり、英叶さんはカフェ事業の責任者を兼任。おかきとの繋がりも意識しようと、もち米を蒸す工程でネットにこびりつくもち米を麹で発酵させて甘酒をつくり、ランチやクレープの調味料として活用します。

母の日などに人気の、エディブルフラワーを添えた華やかなおかき(髙見さん提供)

母の日などに人気の、エディブルフラワーを添えた華やかなおかき(髙見さん提供)

2021年5月に「TAKAMI COFFEE」をオープン。健康と発酵をテーマにした限定10食のランチは、毎日予約で売り切れるほど人気を集めるメニューになりました。新たな拠点で新しい層の顧客が増え、おかきをギフト購入してくれる人も増えます。

恭平さんは、季節限定でエディブルフラワーのおかきやクーベルチョコレートおかきなど変わり種も続々と打ち出し、おかきの可能性を広げていきました。

従来の顧客に加え、市役所を訪れる住民にもリーチできるようになった西脇市新庁舎内に2021年にオープンしたカフェ「TAKAMI COFFEE」

従来の顧客に加え、市役所を訪れる住民にもリーチできるようになった西脇市新庁舎内に2021年にオープンしたカフェ「TAKAMI COFFEE」

2023年夏から提供する「月替わり健糀ランチ(1350円)」は1日10食限定

2023年夏から提供する「月替わり健糀ランチ(1350円)」は1日10食限定

カフェの次は工房の移転先です。水質の良さを第一条件に日本全国をリサーチしました。というのも、独立した2012年からずっと、恭平さんはタカミオカキを作るための山の湧き水を、週1~2回往復3時間かけて汲みに行く労力をかけていたのです。

加古川の直営店では、年末の繁忙期は泊まり込みで休みなく製造し、睡眠時間はわずか3時間という過酷な労働環境。そのため、新工房では少しでも休んでほしいという英叶さんの切実な願いもありました。

偶然にも、カフェを移転した西脇市からほど近い門柳地区はサントリーの天然水の森に指定されているほどの水質が良い場所と知り、工房移転先に決めました。

2024年2月、加古川の直営店を閉店。3月に西脇の新工房に移転しました。加古川で7人がかりでおかきを製造していたのが、移転後は2人で1.5倍を作れるようになり、労働環境と生産効率が大幅に改善されました。

「おかきを世界共通言語に」

独立当初から主な商圏は関西圏でしたが、2017年には、東京銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」開業時、施設内の3ショップで販売しました。

2020年からは、北海道のWakka Japanなどと手を組んで海外にも進出。同社は低温管理されたコンテナで日本の米を輸出する会社で、同様の方法でおかきも輸出しています。現在はニューヨークやロサンゼルスの高級スーパーでも販売されており、おかきの売上のうち20%を輸出が占めます。

新工房のカフェスペース

新工房のカフェスペース

恭平さんの独立から12年。最初は1袋12枚入り400円からの高級おかきを、移動販売で手売りする行商スタイルからはじまり、いまでは阪急百貨店や奈良の老舗・中川政七商店の直営店22店舗など、国内外およそ50社の取引先に卸すまでに成長しました。

2012年の創業時から売上は約10倍に伸び、着実に販路を拡大しています。

タカミオカキが成長した根源は、恭平さんが受け継いだ祖父の技術をルーツとするおかきへの情熱と英叶さんのなかに息づく母の柔軟な発想力。「おかきを世界共通言語にする」というビジョンを大きく膨らませながら、兄弟の強みを生かして事業の発展をめざしていきます。