現場職・中高年・若者に合った人材開発とは 厚労省が示す3つの視点

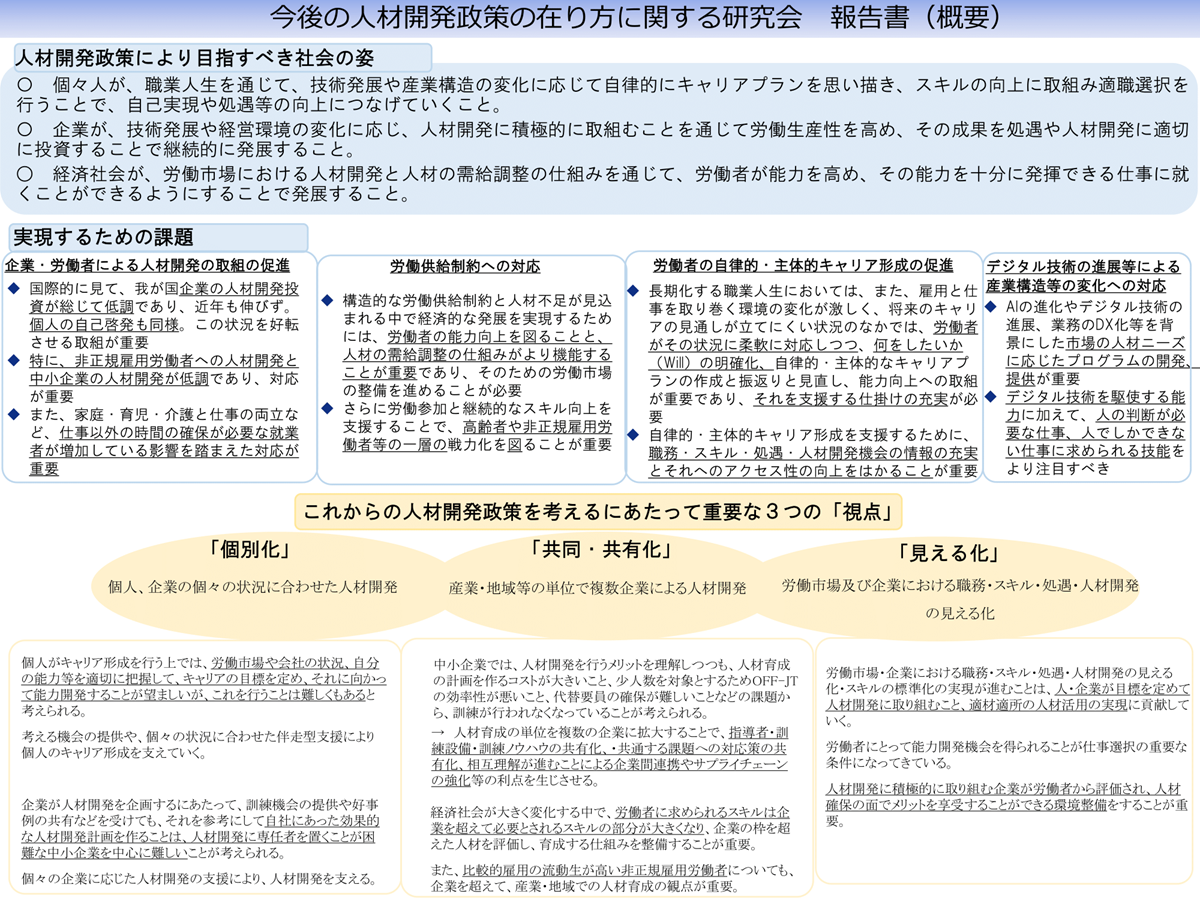

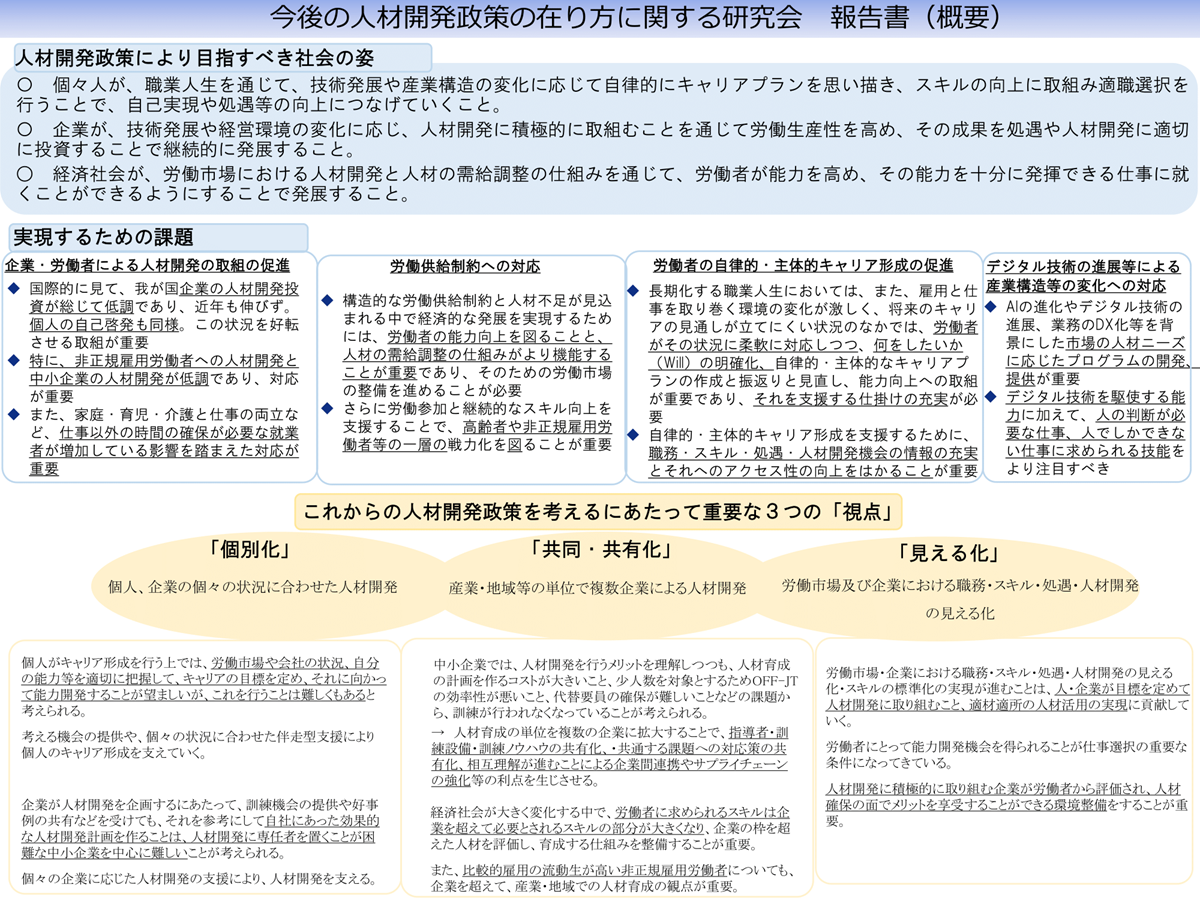

DX・AIの普及、少子高齢化、多様な働き方といった労働市場の変化に対応した人材開発を考えるため、厚生労働省の「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」が報告書をまとめました。報告書をもとに、これからの人材開発を考えるうえでて重要な3つの視点と企業が取り組みたい人材開発、中高年や現場人材、若者、非正規労働者それぞれへの支援について整理しました。

DX・AIの普及、少子高齢化、多様な働き方といった労働市場の変化に対応した人材開発を考えるため、厚生労働省の「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」が報告書をまとめました。報告書をもとに、これからの人材開発を考えるうえでて重要な3つの視点と企業が取り組みたい人材開発、中高年や現場人材、若者、非正規労働者それぞれへの支援について整理しました。

目次

人材開発とは、働く人の成長を促すことで企業全体のパフォーマンスを向上させようという取り組みです。ただし、日本ではうまく人材開発が進んでいないという現状があります。

厚労省が公表した今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書によると、まず、日本の労働市場の現状は以下の通りです。

• 「総労働力供給」は1990年代以降減少傾向にあり、今後も2030年までは横ばいで推移し、その後減少に転じることが見込まれています

• 高齢者や女性の就業が進んだことで、自身の都合の良い時間や家事・育児・介護との両立を理由に非正規雇用を選択する人が多くなっています

• 新型コロナウイルス感染症拡大前から続く人材不足感が継続しており、特に中小企業で深刻です

• 非定型分析タスク・非定型相互タスクが増加する一方で、定型手仕事のタスクは減少傾向にあります

• 名目賃金は2021年以降増加に転じているものの、物価上昇により実質賃金は減少しています

• 「サービス職業従事者」など一部の職種では、20歳代後半から50歳代後半にかけて賃金上昇がほとんど見られません

• 日本の時間あたり労働生産性はOECD加盟38か国中29位と低い水準にあります

• 人材育成にかける投資額が低く、DX等による付加価値創出・業務効率化が進んでいないと指摘されており、特に中小企業でのDXへの取り組みの遅れが顕著です

そのうえで、人材開発の現状認識を整理しました。

• 企業が労働者のOFF-JTや自己啓発支援に支出した費用はやや減少傾向にあり、日本の企業の人的投資は他の先進国と比べて低い水準にあります

• 計画的なOJTの実施率は、新型コロナウイルス感染症流行前の水準に届いておらず、正社員以外では落ち込みが大きい状況です

• OFF-JTの実施状況も同様で、特に非正規雇用労働者の能力開発機会の確保が課題となっています

• 企業規模別に見ると、大企業と比べて中小企業の人材開発や技能継承は低調です

• 事業所の約80%が人材育成に問題があると回答しており、指導する人材の不足、育成しても離職してしまうこと、時間がないことが多く挙げられています

• 自己啓発を実施している者の割合は正社員で44.1%、正社員以外で16.7%です

• 自己啓発の問題点として、仕事・家事・育児による時間的余裕のなさや、自身の目指すべきキャリアが分からない、適切なコースが分からないといった問題が挙げられています

報告書は、これからの人材開発政策を検討する上で、3つの「視点」を示しています。

個別化とは、個々の労働者・企業の事情に合わせた人材開発を行うことを指します。

一律の人材開発ではなく、労働者のキャリアプラン、スキルレベル、家事・育児・介護との両立の働き方に応じた柔軟な支援や、中小企業など限られたリソースの中で人材開発に取り組む企業の状況に即した支援が不可欠です。

共同・共有化とは、産業・地域等の単位で複数の企業が連携して人材開発を行うことを指します。

中小企業では、人材開発の専門人材の不足、少人数ゆえのOFF-JTの非効率性、代替要員の確保の難しさといった課題から、個社での訓練が困難な場合があります。指導者、訓練設備、ノウハウといったリソースを共有し、共通の課題への対応策を共有することで、効率的かつ質の高い人材育成が可能となります。これは、企業間の相互理解やサプライチェーンの強化にもつながるかもしれません。

見える化とは、労働市場及び企業における職務・スキル・処遇・人材開発の見える化を進めることにより、企業や個人の人材開発を促進していくことを指します。

労働者が自律的にキャリアプランを描き、スキル向上に取り組み、適職を選択するためには、ジョブ(職業・仕事)、タスク(作業)、スキル(技術・技能)、賃金などの職業情報を容易に得られる環境が不可欠です。

また、企業が社内で行う人材開発の「見える化」も重要であり、労働者が自身のキャリアを考える上で参考となる人材開発情報の開示を進める必要があります。

報告書は、企業の人材開発について、人材確保が困難になる中で、労働生産性の向上と人材の確保・定着を図る上でその重要性を増していると指摘しています。

具体的なポイントを整理しました。

多くの企業が人材育成に「問題がある」と感じており、その主な理由として「指導する人材の不足」「人材育成しても辞めてしまう」「時間の不足」を挙げています。

効果的な人材育成には、単に学習プログラムを整備するだけでなく、能力評価制度の導入、個人ごとの育成計画の作成、習得した能力を実務で発揮するための配置転換、そして昇給・昇進等の処遇への反映といった周辺の仕組みを連動させることが重要です。

また、人材開発に専任者を置くことが困難な中小企業に対しては、事業戦略を踏まえた人材開発戦略の企画段階から専門家による「個別化」された伴走型支援を強化することが重要です。さらに、企業の人材開発戦略と個人のキャリアプランを摺り合わせ、適切な人材開発機会を提供するための「セルフ・キャリアドック」の導入普及も進めるべきです。

限られた労働時間を最大限活用し生産性を向上させるためには、AI等のデジタル技術を活用したタスクの精度向上や効率化、DX導入による作業の省力化が不可欠です。しかし、日本の企業、特に中小企業ではDXの取り組みが遅れており、DX推進人材の育成が大きな課題とされています。

企業はDX推進者のスキル向上支援(技術研修、OJT、資格取得支援など)を強化し、従業員全体のITリテラシーの向上にも取り組む必要があります。中小企業では、DXの企画や関連人材育成に関して、経営者・役員への踏み込んだ支援が必要です。

大企業と比べて中小企業の人材開発への取り組みは低調であり、技能継承においても積極的な対策が不足しています。中小企業は、高い離職率、人材開発専任者の不在、計画的な取り組みの難しさ、OFF-JTの効率性の低さ、代替要員の確保の難しさといった固有の課題を抱えています。

これに対応するため、専門家による「個別化」された伴走型支援が効果的です。また、外部の教育訓練機関に関する情報提供を支援すること、そして複数の企業が連携し、指導者や設備、訓練ノウハウを「共同・共有化」する人材育成の仕組み(例:認定職業訓練)をさらに活性化させることも重要です。

労働力が不足する一方で、労働市場が多様化しているため、あらゆる労働者がスキルを向上させ、その力を最大限に発揮できるような人材開発策が必要です。様々な立場の労働者にどのような人材開発が必要かを整理しました。

正社員と非正規雇用労働者の間には、計画的OJTやOFF-JTの実施率に大きな開きがあり、能力開発機会の差が拡大してしまいます。育児等家庭での役割が大きい非正規雇用労働者が多いことから、オンライン訓練やオンラインとスクーリングを組み合わせた訓練など、効果的・効率的な人材開発方法が必要です。

また、公的な職業訓練における支援の強化に加え、非正規雇用労働者の雇用の流動性を考慮し、産業・地域単位での複数企業による人材開発の取り組みを促すことが重要です。

60歳以上の就業率が上昇し、職業人生が長期化する中で、中高年労働者の能力開発は喫緊の課題です。しかし、OFF-JTの受講率や自己啓発の実施率は20代をピークに年齢とともに低下し、適当な教育訓練機関が見つからない、情報が得にくいといった問題点があります。

中高年労働者には、組織内での役割変化(管理職化、専門職化)への対応、技能伝承、そしてデジタル化への対応が必要です。新たなスキル獲得後の実践機会が乏しいという課題に対し、OJTとOFF-JTを組み合わせたデュアル訓練など、実務経験を組み込んだ訓練機会を増やすことが重要です。

報告書は、人材開発支援助成金の年齢制限見直しも検討し、35歳以上の離職者を対象としたデジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業のような施策も推進すべきだと提言しています。

さらに、中年期からのキャリアの棚卸しや生活設計、越境学習、横のつながりの機会提供など、所属組織を超えたキャリア形成支援を強化することも必要になるでしょう。

若者人口の減少、高卒者の減少、そして卒業後3年以内の離職率の微増傾向が見られます。若者の職業意識は変化しており、「自分の時間を持ち生活と両立できること」や「柔軟な働き方」を重視する志向が強まっています。

一方で、キャリアプランを持たない若者も多く、労働移動が必ずしも職業能力の向上につながらない懸念があります。

このため、中小企業などで同世代の同僚が少ない若者には、地域や同業種内での横のつながりをつくる支援も有効です。企業には、従業員の人材育成方針や計画を作り、キャリア相談の機会を提供するなどの支援を促すため、「ユースエール認定制度」の活用を勧めています。

雇用のミスマッチが人材不足を助長しており、特に労働生産性が低い分野や、医療・福祉といった社会インフラ維持に不可欠な分野、そして輸送業、飲食店・宿泊業、生活関連サービス業などの現場人材で人材不足が深刻化しています。

AI・ロボット技術の進展で、事務やプログラム作成などの定型的タスクは効率化が進む一方で、人の判断が求められる仕事や人でしかできない現場の仕事に求められる技能の重要性が増しています。

こうした新たな技能を身につけた現場人材の育成を強化し、そのスキルの標準化と「見える化」を進めることで処遇改善につなげ、仕事の魅力を高める必要があります。デジタル技術を有する人材を活用した業務効率化や省人化、そして一定の資格や実務経験を持つ現場人材のデジタル化に必要なスキル習得を支援する方策も強化すべきです。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。