中小企業も必要なDEI(多様性・公平性・包括性) 人口減でも採用力向上

杉本崇

(最終更新:)

女性や高齢者や外国人の活躍のほか、障害者雇用に力を入れる企業などこれまで取材してきた中小企業のなかにも根付いているDEI(「Diversity:多様性」「Equity:公平性」「Inclusion:包括性」)

女性や高齢者や外国人の活躍のほか、障害者雇用に力を入れる企業などこれまで取材してきた中小企業のなかにも根付いているDEI(「Diversity:多様性」「Equity:公平性」「Inclusion:包括性」)

アメリカでトランプ大統領が2025年1月に就任した直後から、DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)が後退しつつあります。しかし、生産年齢人口が増加傾向にあるアメリカとは違い、急速な少子高齢化が進む日本では、多様な人材を積極的に受け入れ、一人ひとりの能力を最大限に引き出すためのDEIが不可欠です。ツギノジダイで紹介している中小企業の多様な働き方の事例も含めて紹介します。

人口減少社会 中小企業が直面する労働力不足

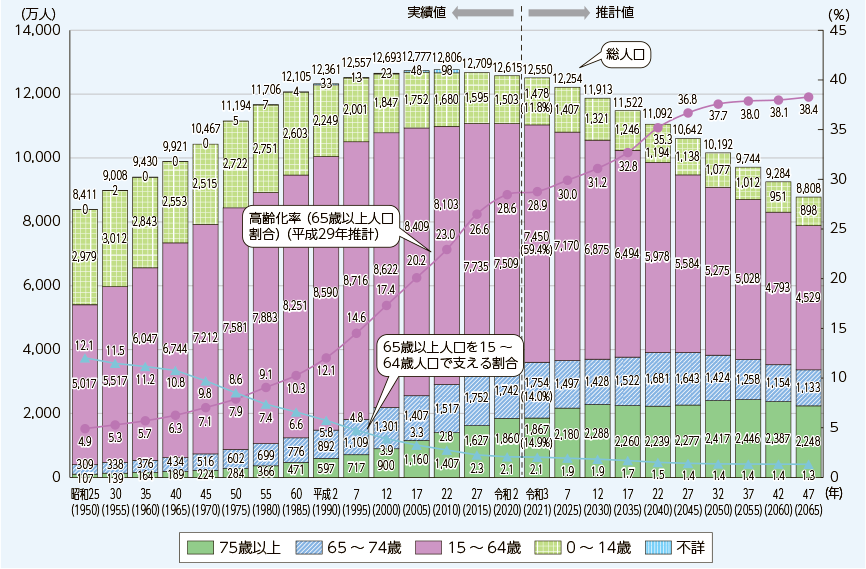

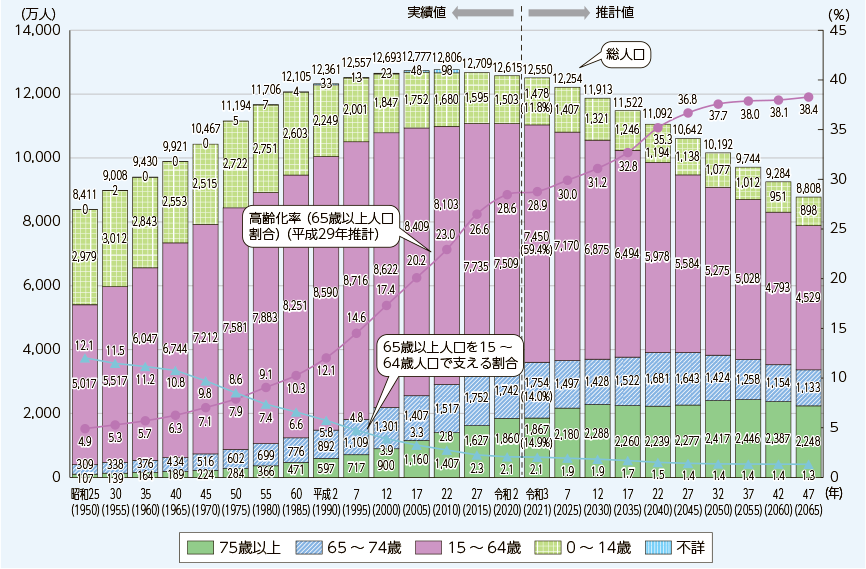

内閣府の2022年版高齢社会白書は、少子高齢化の急速な進行で、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少し、2050年には5275万人(2021年から29.2%減)まで落ち込むと見込んでいます。

高齢化の推移と将来推計(画像は2022年版高齢社会白書からhttps://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html)

高齢化の推移と将来推計(画像は2022年版高齢社会白書からhttps://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html)

若手人材確保のため、大企業は元々ある採用ブランド力に加え、大卒初任給を引き上げるなど動き出しています。一方、中小企業は、ブランド力や賃上げ余力に限りがあるため、人手不足の影響をより受けやすいのが現状です。

実際に取材していると、これまで採用に成功していた中小企業が求人募集をかけても、なかなか人が集まらないという声を聞く機会が増えています。

業種にもよりますが、これまでのように「フルタイム勤務で残業できる人材」という採用基準だけでは、必要な人材を確保することがますます難しくなるでしょう。

DEIとは 米国に揺り戻しでも日本には必要

DEIとは、Diversity(多様性)、Equity(公正性)、Inclusion(包括性)の頭文字をとった言葉です。企業でも、様々な背景や属性を持つ人々が平等に機会を得られるようにしようとする動きが広がってきました。

経済産業省は「ダイバーシティ経営」という名前で、女性をはじめとする多様な人材が活躍できる環境づくりを推し進めています。これもDEIの一つと言えるでしょう。

アメリカのトランプ大統領は2025年1月「過激で無駄な政府の多様性・公平性・包括性(DEI)プログラムと優遇措置の終了」と題する大統領令に署名。

これ以降、アメリカ国内ではDEIが後退しつつあります。しかし、経済産業省のオンラインメディア「METI Journal」は、早稲田大学の谷口真美教授へのインタビューのなかで「米国の動向を表面的に見て、日本企業は『DEIはやっぱりダメだ』と受けとめるのではなく、自社の取り組みの歴史と照らし合わせて見てほしい」という言葉を紹介しています。

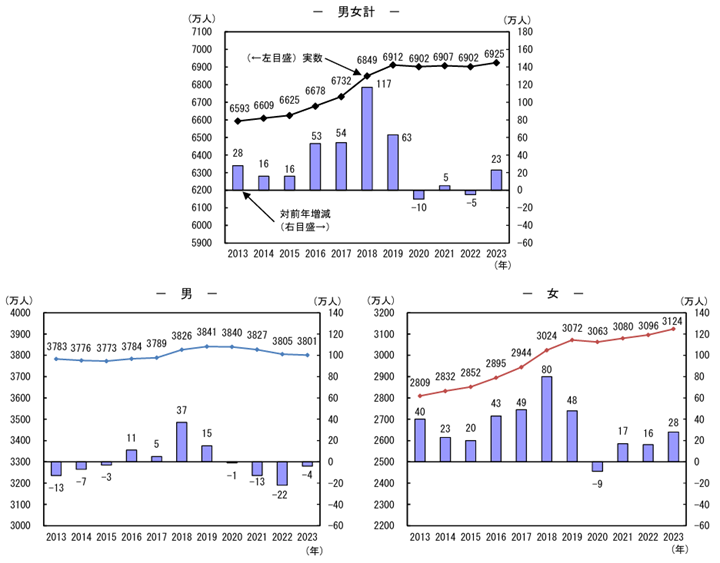

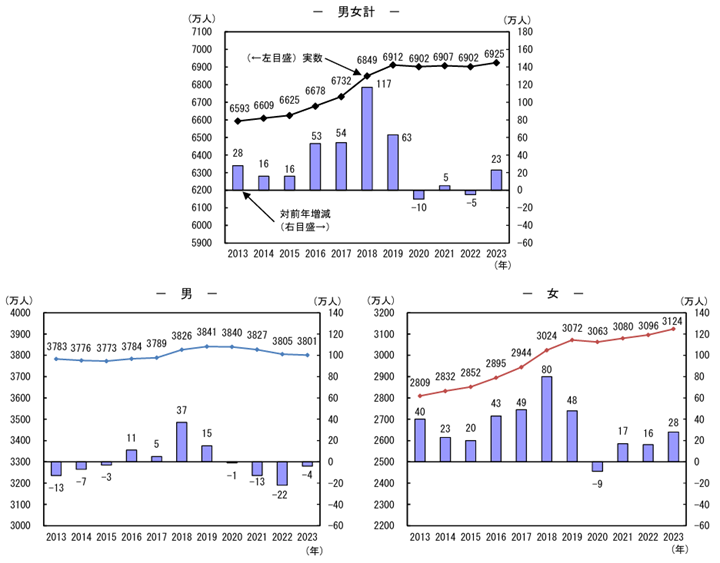

労働力人口の推移(総務省統計局の公式サイトから https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/gaiyou.pdf)

労働力人口の推移(総務省統計局の公式サイトから https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/gaiyou.pdf)

政府の労働力調査によると、2024年平均の就業者数は6781万人と、前年に比べ34万人増えましたが、男女比で見ると、男性は3万人に対し、女性は31万人増加しています。

また、2024年版高齢社会白書によると、2023年の労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.4%と、この割合は長期的にみて上昇傾向にあるといいます。

テレワークやフレックスタイム制、短時間勤務、複数の従業員で一つの職務を分担するジョブシェアリング、そして始業・終業時間をずらすことができる時差出勤など、柔軟で多様な働き方を提供すれば、これまで労働市場に参加できなかった潜在的な人材の応募が増えるかもしれません。

DEIのほかのメリット

DEIは、労働力確保以外にもメリットがあります。

特に中小企業では、一人ひとりの従業員の貢献が企業の成長に大きく影響するため、多様な人材が集まると、商品開発をするときも新たな視点や発想が生まれやすくなり、イノベーションや創造性の向上につながります。

DEIを重視することは人材の定着につながりますし、業務の属人化の解消や、多様な視点を採り入れることで、労災の起こりにくい職場環境にも役立てることができます。

DEIにつながる中小企業の働き方の事例

中小企業でも、多様な働き方を尊重している事例が数多くあります。

従業員が7割となった水野ミリナー 売上アップも実現

創業100年超の婦人帽子の専門メーカーである水野ミリナーは、4代目の五十嵐敬太郎さんが社長就任時に社員が大量退職してしまいます。

しかし、これを機に、従業員と経営者は対等な関係であると考えるようになり、従業員一人ひとりが本当に望む働き方や仕事に耳を傾け、可能な限り応対する会社となりました。その結果、従業員の7割が女性となり、売上や営業利益増、離職率低下などの成果も生まれています。

「田舎の中小企業」が年商10倍に 古川紙工の組織づくり

岐阜県美濃市の古川紙工は、積極採用や細やかな時短勤務の導入、挑戦を促す機運の醸成で、10人程度だった従業員数も70人に増え、その8割が女性となっています。

古川紙工の成長を支えているのは、人材採用と育成です。採用は全国規模で行い、全額負担のインターンシップも実施。23年は6人、24年は10人を新規採用しました。社員教育ではセミナーへの参加や幹部登用研修などを行っています。採用、教育ともに年間予算を1千万円ずつかけています。

管理職の6割が女性で、リモート勤務はもちろん、半休だけでなく、子どもの送迎や通院などを想定した0.25休、0.125休などの短時間休暇も充実させています。こうしたなか、組織マネジメントで重視しているのが、可視化とわかりやすさです。社内ではルールブックを作り、基本的なルールを共有しています。

高齢者もがんサバイバーも活躍 横引シャッターの人材戦略

東京都足立区の横引シャッターは、駅の売店などで使われる横引き式シャッターのトップメーカーです。2代目の市川慎次郎さんは、80歳の社員やがんサバイバーの社員も安心して働ける環境をつくる人材戦略で、家業を成長させています。

外国人社員とのコミュニケーションは数字と義理人情

新聞記者を26年間続けた髙橋一隆さんは、セカンドキャリアとして経営者になる道を選び、今では4社を運営しています。

ホテル施設を利用した障害者福祉施設の現場では外国籍の社員を多く幹部に登用しています。がんばりに数字で応えるだけではなく、義理人情を大事にする人付き合いで、社員の定着率が高く安定した運営が強みになっています。

中小企業がDEIを推進するための具体的なステップ

中小企業がDEIを推進するためには、以下のような具体的なステップを踏むことが重要です。

経営層が明確なメッセージを発信

まず、経営層がDEIの重要性を理解し、その推進に積極的に関与する姿勢を示しましょう。DEIに関する企業の価値観や目標を明確に打ち出し、社内外に発信することで、社内の意識改革を促しましょう。

人事制度の見直しとインクルーシブな環境整備

つぎに、採用、評価、昇進などの人事制度を見直し、性別、年齢、障害の有無などに関わらず、すべての従業員に公平な機会が提供されるようにしましょう。

また、多様な人材が安心して働けるように、ハラスメント対策や相談窓口の設置、多目的トイレの設置などにも配慮しましょう。

無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)に関する研修の実施

とはいえ、社員一人ひとりの意識が変わるまでには時間がかかります。無意識の偏見と呼ばれる「アンコンシャス・バイアス」に関する研修を実施することで、従業員の意識を高め、より客観的で公平な判断を促すことができます。

DEIの取り組みの効果測定と改善

DEIの取り組みが、どのような影響を与えているかを定期的に測定し、その結果をもとに改善策を考えましょう。簡単な方法としては、従業員へのアンケート調査から始めてもよいかもしれません。

DEIの定着に向けては地道な活動が必要です。一歩ずつ着実な浸透を図りましょう。