ローカルゼブラ企業育成へ 中小企業庁が実証地域募集 支援策も紹介

杉本崇

(最終更新:)

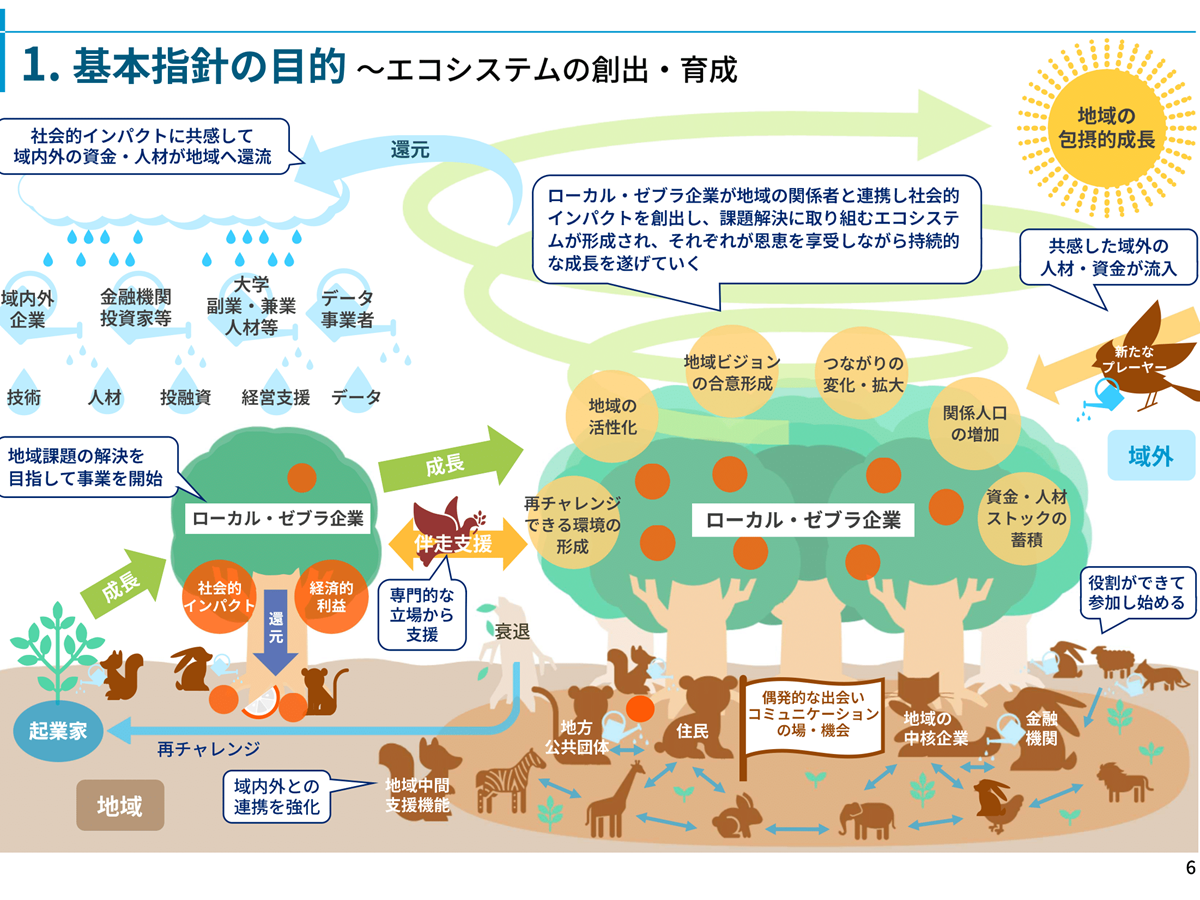

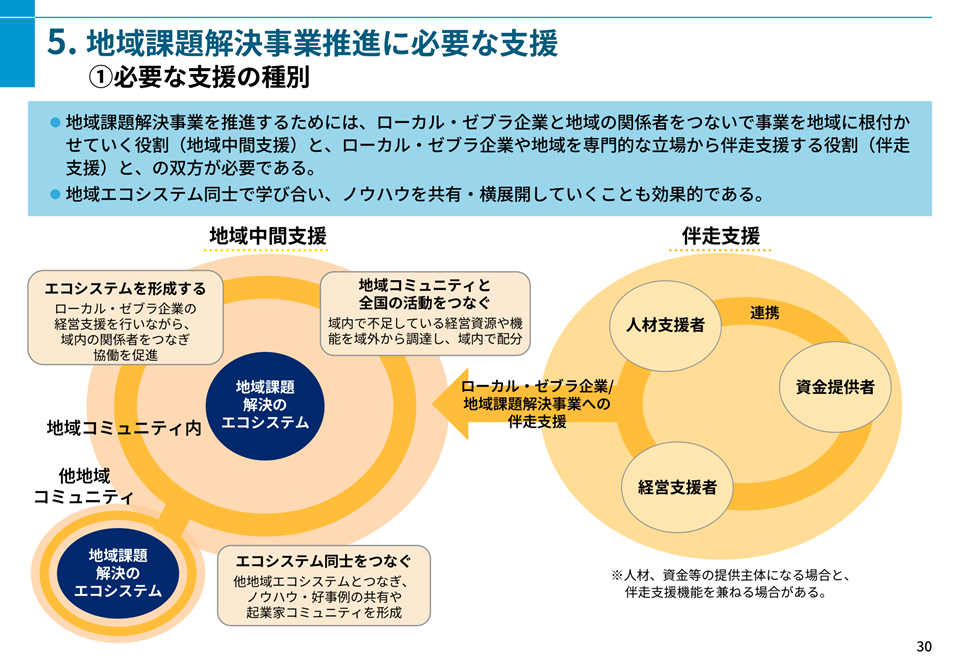

ローカルゼブラ企業の成長イメージ(画像はいずれも中小企業庁の公式サイトから https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/index.html)

ローカルゼブラ企業の成長イメージ(画像はいずれも中小企業庁の公式サイトから https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/index.html)

中小企業庁は、人口減少社会における地域課題解決と経済成長の両立を目指す「ローカルゼブラ企業」の創出・育成に向けて、社会的インパクトを起点としたローカルゼブラ企業を支える地域中間支援機能を有する地域事業づくり会社のモデルの開発とそれを中心としたエコシステム強化のため、2025年8月8日まで実証地域を募集しています。7月30日(水)13時30分からオンライン説明会を予定しています(29日17時締め切り)。ほかの支援策もあわせて紹介します。

ローカルゼブラ企業とは

中小企業庁の公式サイトによると、ローカルゼブラ企業とは、地域の未来に希望を見いだし、ビジネスの手法で地域課題の解決にポジティブに取り組み、社会的インパクトを創出する企業のことです。

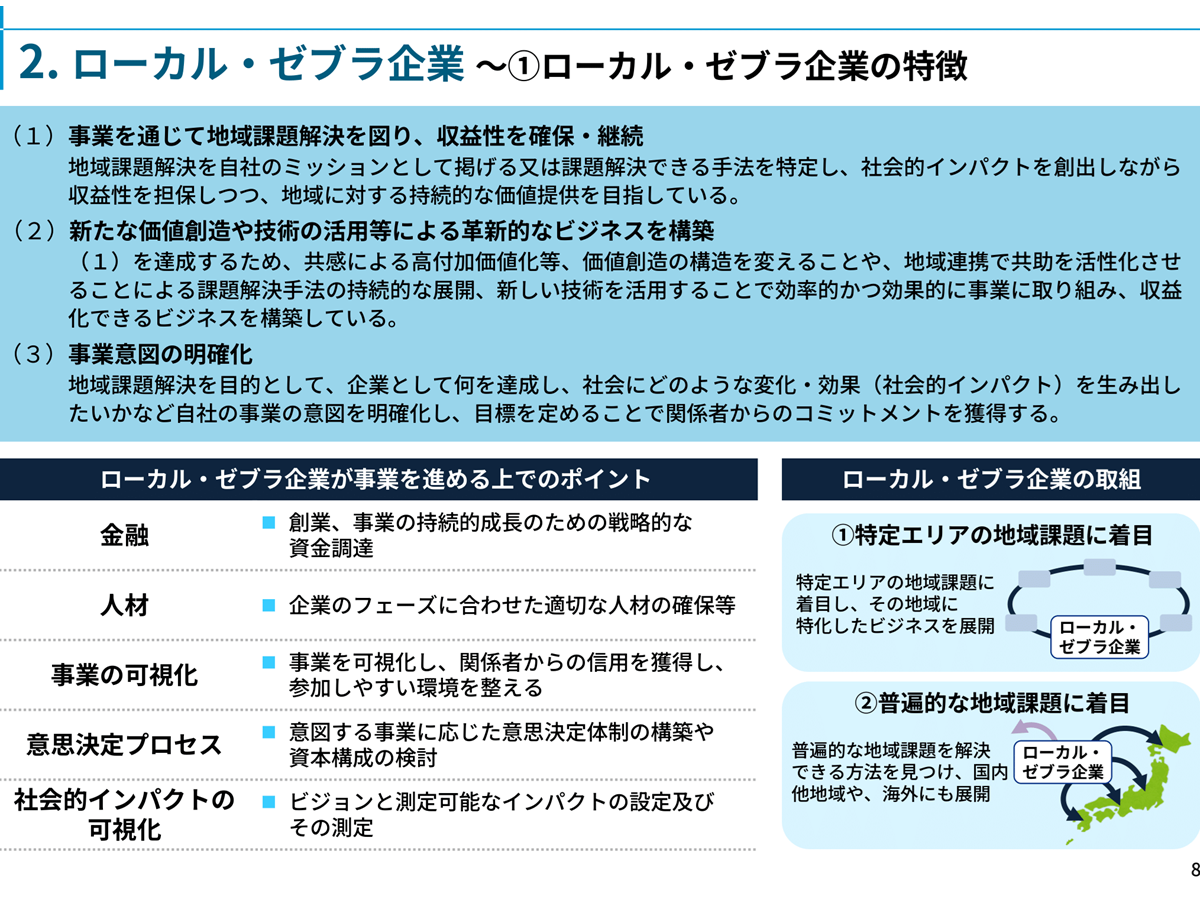

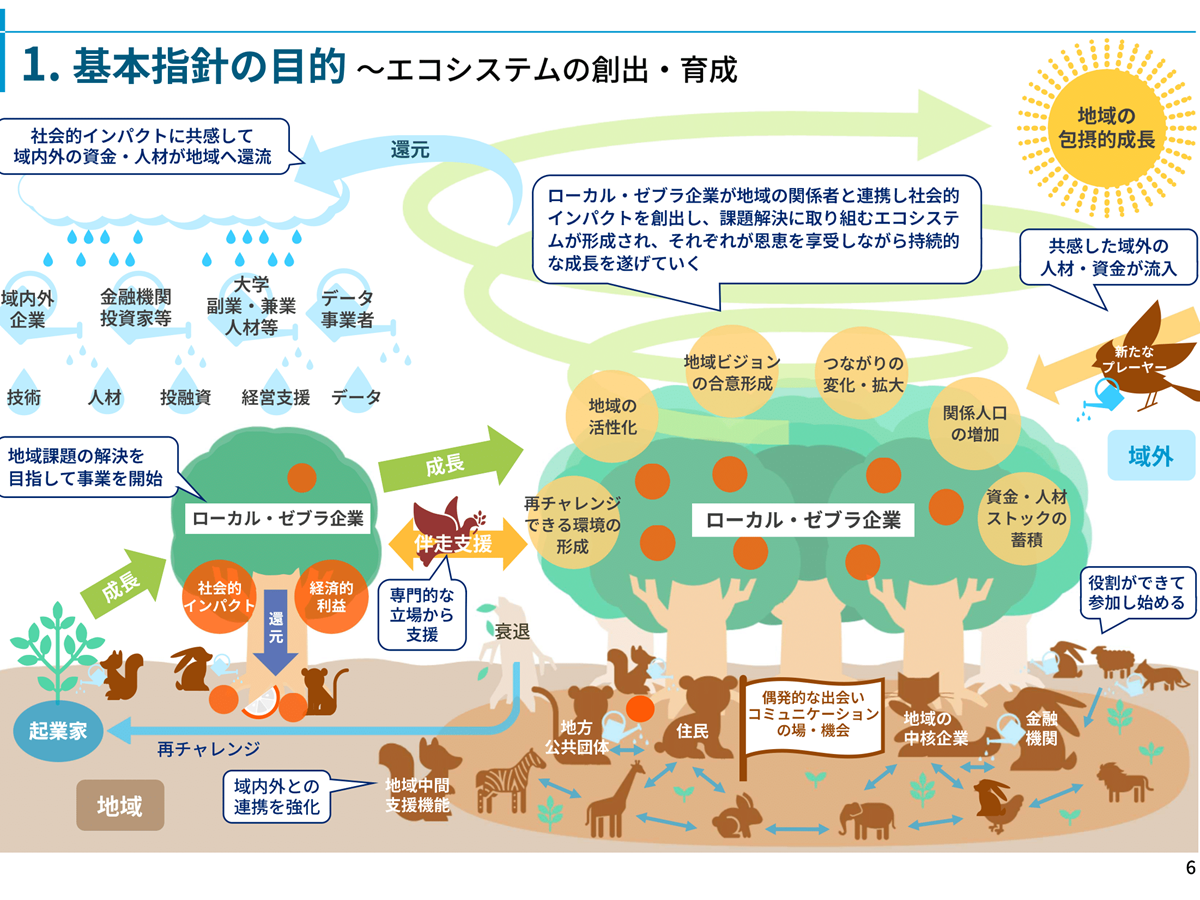

ローカルゼブラ企業の特徴(画像はいずれも中小企業庁の公式サイトから https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/index.html)

ローカルゼブラ企業の特徴(画像はいずれも中小企業庁の公式サイトから https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki_kigyou_kyousei/index.html)

2017年に4人のアメリカの女性社会起業家が提唱した概念で、時価総額を重視するユニコーン企業と対比させて、社会課題解決と経済成長の両立を目指す企業を、白黒模様、群れで行動するゼブラ(シマウマ)にたとえて命名しました。

ローカルゼブラ事業に政府が力を入れる理由

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(2025年改訂版)」で、ローカルゼブラ企業等の育成が位置づけられ、インパクトの可視化やビジネス構築への支援強化を図ろうとしています。

そのなかで、ローカルゼブラ企業の取り組みを定着・普及させ、産業・インフラ・金融の面で共助の枠組み構築や社会的インパクトの創出が評価される基盤整備が喫緊の課題とされています。

中小企業庁は、2023年度につくった「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」や2024年度の実証事業をもとに、2025年度の事業は、以下の事業目標を定めました。

- 全国でのローカルゼブラ企業の取り組みを取りまとめ、社会的意義の普及・啓発、各地でのエコシステム構築を支援するためのコミュニティ構築の核の形成

- ローカルゼブラ企業を創出・育成するためのエコシステムを普及・拡大させ、地域経済において共助の枠組みの構築や社会的インパクトを評価する機能の確立

- ローカルゼブラ企業の事業意図や規模に応じた多様な資金や人材といった経営資源の獲得手法の確立

2025年度事業は特に2.と3.を目的とし、社会的インパクトを起点にローカルゼブラ企業を支える「地域事業づくり会社」のモデル開発と、地域事業づくり会社を中心としたエコシステム強化の実証事業に取り組みます。

エコシステムとは、ローカルゼブラ企業が地域の社会課題解決事業を実施する上で連携するネットワークを指します。

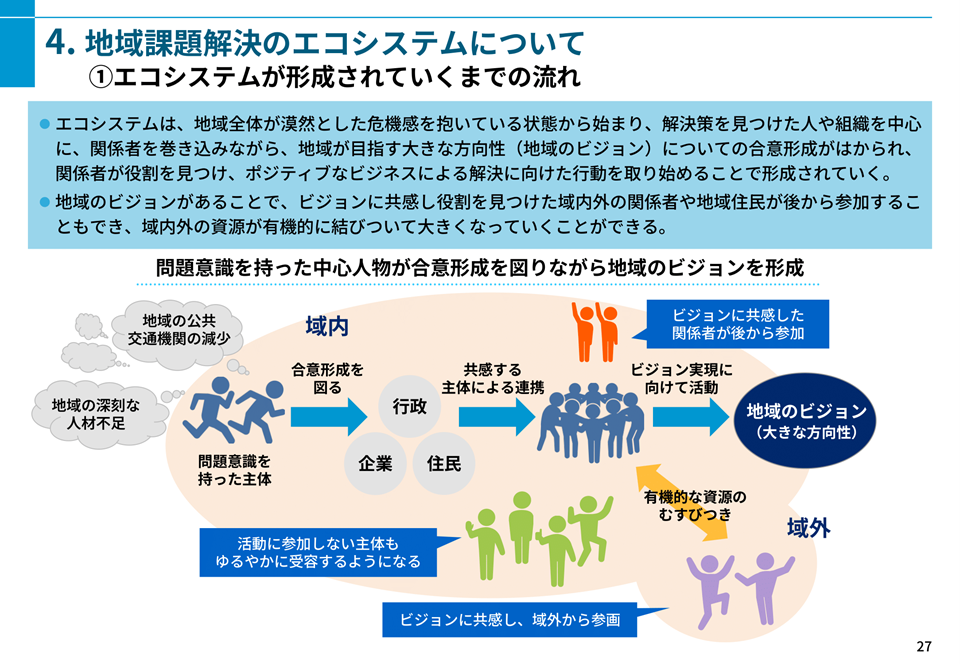

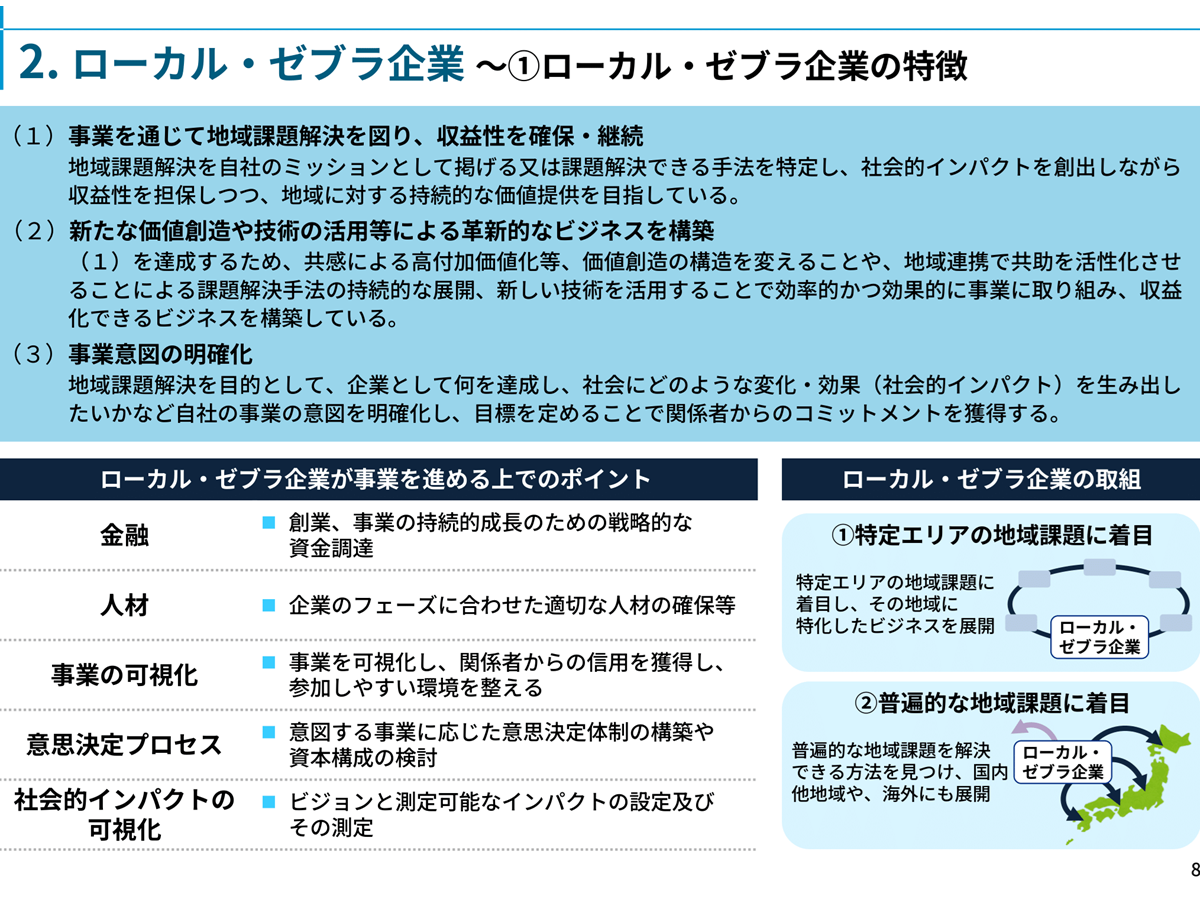

地域課題解決のエコシステム

地域課題解決のエコシステム

ローカルゼブラ企業事業の申請要件

中小企業庁の公式サイトによると、応募を期待する実証地域には、関係者間で共有された目指すべき地域・社会ビジョンがあり、解決したい地域課題を的確に把握し、社会的インパクトを創出する取り組みを行っていることが求められます。

また、地域事業づくり会社が事業の成長・展開におけるボトルネック(企画、ネットワーク、コミュニティ形成、資金調達、人材確保等)をある程度特定できていることが重要です。

ローカルゼブラ企業事業の対象は「実証地域」と呼ばれ、以下の構成が必要です。幹事法人が事業の契約対象となり、ローカルゼブラ企業等及び連携事業者・団体は、必要に応じて幹事法人からの再々委託等を受けて参画します。ただし、幹事法人が業務の大部分を再々委託することはできません。地方公共団体の事業経費は事業の対象外となります。

地域事業づくり会社(幹事法人)1社

ローカルゼブラ企業と地域の関係者をつないで事業を地域に根付かせていく役割を有する組織であり、法人形態は問いません。

事業対象者には以下の資格要件が求められます。

- 複数のローカルゼブラ企業等を巻き込みながら地域の社会課題を解決する事業モデルづくりに取り組んでいること。

- 地域課題解決事業に取り組む特定の地域に活動基盤(事業所や支社等)を有していること。

- 法人格を有する団体であること(大企業及び地方公共団体は除く)。

- 事業を的確に遂行する組織、人員、経営基盤、資金管理能力を有していること。

- 経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていないこと。

- 過去3年以内に情報管理の不備で経済産業省との契約を解除されていないこと。

- 事務局及び中小企業庁からの依頼等に迅速に対応できること。

-

ローカルゼブラ企業等2社以上

事業対象者には以下の資格要件が求められます。

- 社会課題解決と経済成長の両立を目指す事業を有すること。

- 地域課題解決事業に取り組む特定の地域に活動基盤を有すること。

- 法人格を有する団体であること(大企業及び地方公共団体は除く)。

- 幹事法人と委託契約ができること。

- 事業を的確に遂行する組織、人員、経営基盤、資金管理能力を有していること。

- 経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていないこと。

- 過去3年以内に情報管理の不備で経済産業省との契約を解除されていないこと。

- 事務局、幹事法人及び中小企業庁からの依頼等に迅速に対応できること。

上記団体が取り組む事業と連携する事業者・団体

上記団体が取り組む事業と連携する事業者・団体も任意要件として参画できます。事業対象者には以下の資格要件が求められます。

- 法人格を有する団体であること。

- 事業を的確に遂行する組織、人員、経営基盤、資金管理能力を有していること。

- 経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていないこと。

- 過去3年以内に情報管理の不備で経済産業省との契約を解除されていないこと。

- 幹事法人及び中小企業庁からの依頼等に迅速に対応できること。

実施期間・予算・事業内容

事業実施期間は契約締結日から2026年2月27日までです。採択件数は10件程度を予定しており、1件あたり1500万円(消費税及び地方消費税込み)を上限とします。

地域事業づくり会社及びローカルゼブラ企業等が、事務局から派遣される専門家(伴走支援者)及び事務局の支援を受けながら、以下の取り組みを実施する必要があります。

エコシステムの強化に資する取り組みの検討と実行

社会的インパクトの可視化と活用を通じ、経営資源(資金・人材等)や新たな協業・連携先の獲得に向けた取組方針を検討・実行します。具体的には、地域の中堅・中核企業や大企業等との連携、事業企画力やコミュニティ組成能力の向上、資金調達に向けたガバナンス強化、人材確保、効果的な広報などが含まれます。

カンファレンスや視察会等を通じた実証地域同士の知見の共有

事務局が実施するカンファレンスや他の実証地域への現地訪問等に1回以上取り組み、お互いの地域の取り組みを学び合います。

成果報告会への参加

事業の成果を取りまとめ、事務局が開催する成果報告会に原則現地参加し、報告を行います。

応募期間手続きと審査基準

応募期間は2025年7月24日(木)から8月8日(金)17時までです。応募希望者向けに、7月30日(水)13時30分から14時30分にMicrosoft Teamsを用いた説明会を開催します。参加希望者は7月29日(火)17時までに申し込みが必要です。

採択は、第三者の有識者で構成される委員会で審査が行われ、以下の基準に基づいて総合的な評価がなされます。

• 申請要件及び資格要件を満たしているか。

• 提案内容が事業目的に合致し、達成が見込めるか。

• 事業の実施方法やスケジュールが現実的か、効果的な工夫が見られるか。

• 関連分野に関する知見を有し、円滑に遂行する体制が整っているか。

• コストパフォーマンスが優れており、適正な積算が行われているか。

• ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか。

• 適切な情報管理体制が確保されているか。

• 事業全体の企画・立案及び根幹に関わる執行管理部分について再委託を行っていないか、また再委託費率が50%を超えないか(超える場合は相当な理由があるか)。

さらに、事業採択のポイントとして、以下の「実証事業の効果を高める可能性」が考慮されます。

• 実証事業の有効性:地域の目指すべき姿が共有され、課題解決に繋がる打ち手となっているか。

• 実証事業の成長可能性:事業性質に革新性や先鋭性があり、経済的及び社会的インパクトの成長に向けたロードマップが描けているか。

• 実証事業の遂行能力:必要な組織や人材が実施体制に組み込まれ、限りある実証期間を効果的に活用するスケジュールか。

• 実証事業の波及性:多様なステークホルダーとの連携促進や他地域への事業展開・適用が期待されるか。

• 取組意欲:高い熱意があり、一定の成果・アウトプットが期待できるか。

そのほかのローカルゼブラ企業の支援政策

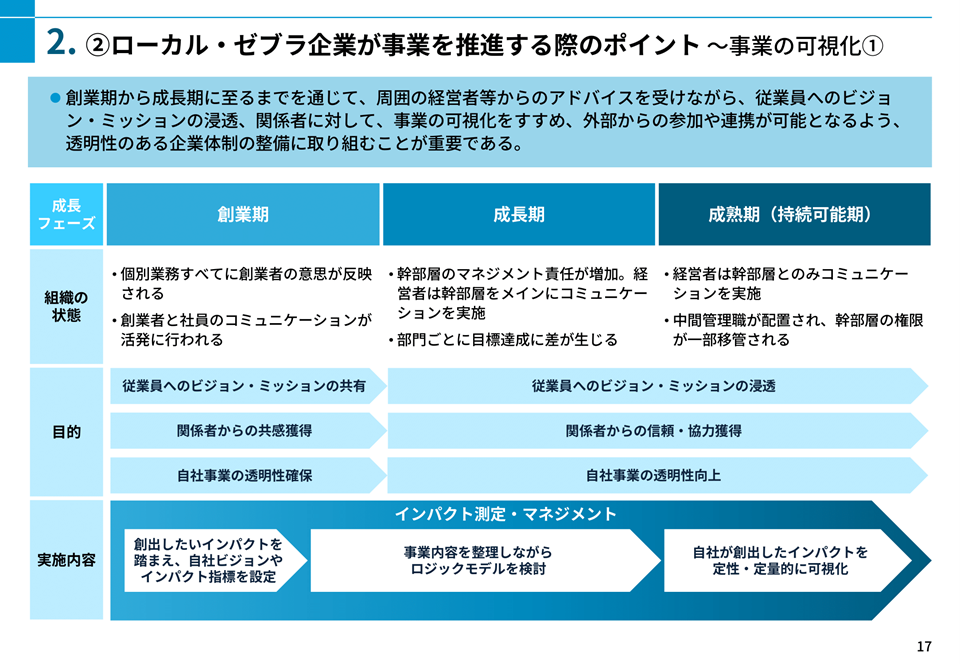

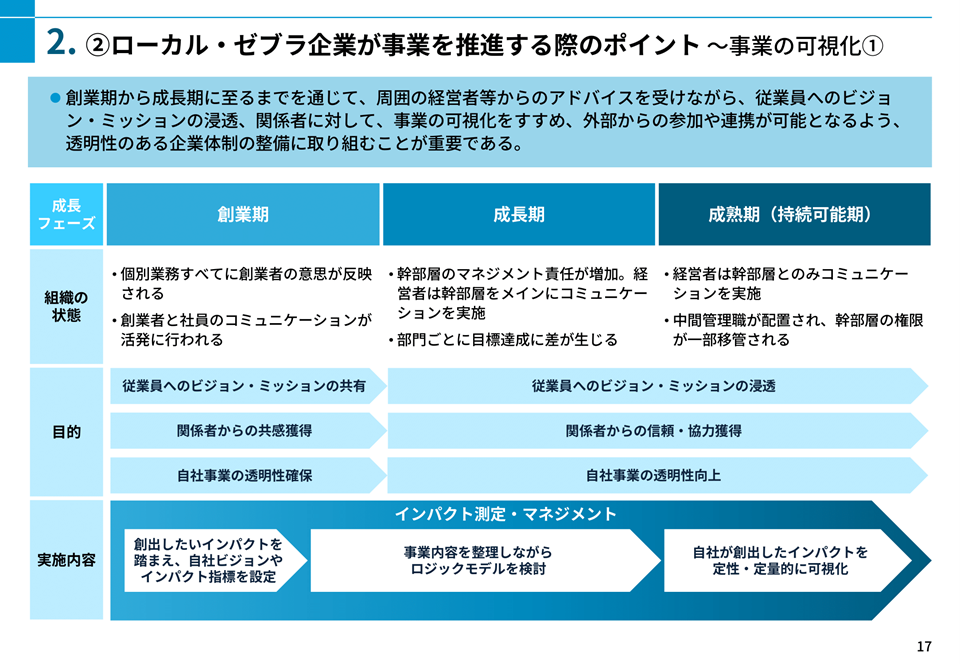

ローカルゼブラの事業推進のポイント

ローカルゼブラの事業推進のポイント

この事業だけでなく、ローカルゼブラ企業を支援する国政策は様々あります。中小企業庁の特設サイト「地域課題解決事業推進(ゼブラ企業)」をもとに、主なものを紹介します。

ローカルゼブラ企業は、事業を通じて地域課題解決を図りながら収益性を確保し、持続的な価値提供を目指します。その事業フェーズに合わせて、以下のような資金調達手段が考えられます。

- 日本政策金融公庫の低利貸付制度:新規開業資金やソーシャルビジネス支援資金などの活用が見込まれます。

- 起業支援ファンド(中小機構):設立5年未満のスタートアップに資金提供と経営支援を行います。

- 中小企業成長支援ファンド(中小機構):新たな成長を目指す中小企業に資金提供と経営課題解決支援を行います。

- 企業版ふるさと納税(内閣府):地方創生への企業の寄附について税額控除する制度です。

- PFS(成果連動型事業)/SIB(Social Impact Bond)(内閣府):成果に応じた委託費等を支払う官民連携の仕組みです。

- 地域活性化ソーシャルビジネス成長支援事業(SIIF):地域資源活用型のソーシャルビジネスに資金的・非資金的支援(社会的インパクト評価を含む伴走支援)を提供します。

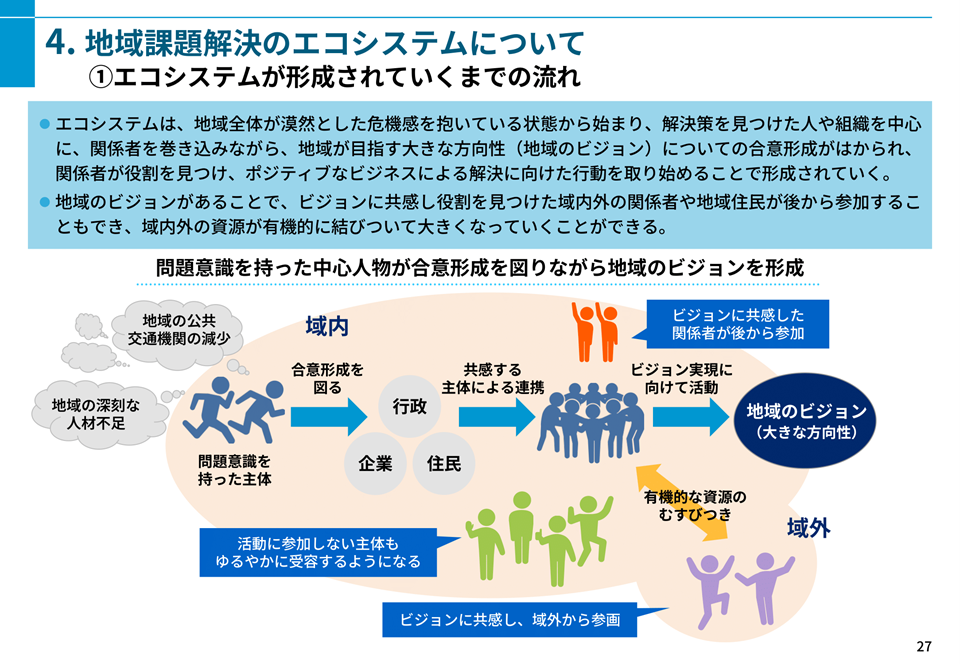

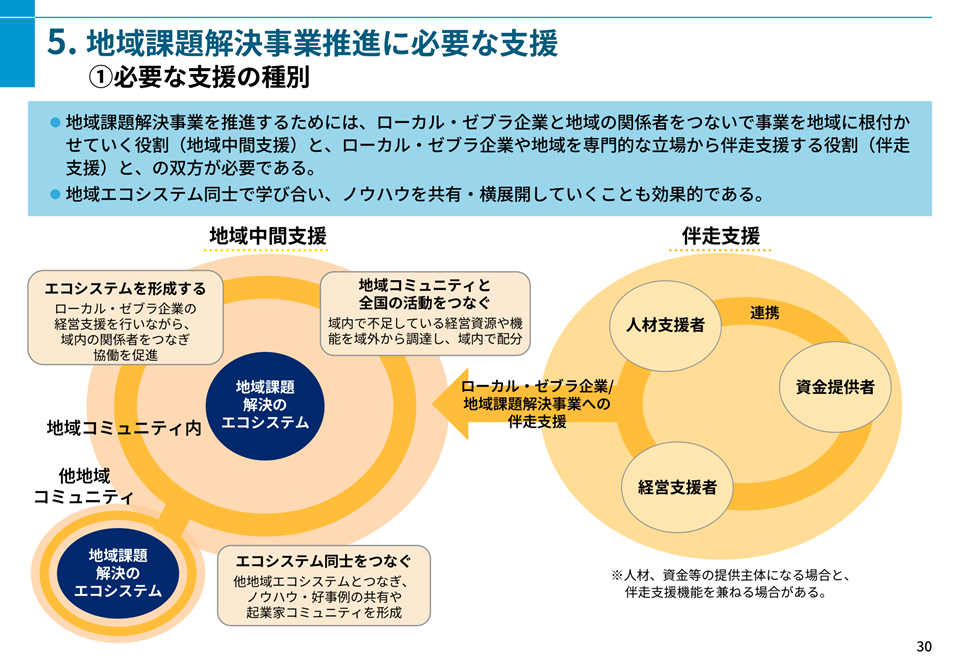

地域を巻き込んでいくには、地域に根ざした中小企業・小規模事業者、特にローカルゼブラ企業が、地域中間支援機能や伴走支援者等の多様な関係者と有機的に連携して課題解決に取り組むことが重要です。

地域課題解決事業推進に必要な支援

地域課題解決事業推進に必要な支援

地域中間支援機能とは、地域の主体が課題を特定し、ローカルゼブラ企業の創業や成長を後押しする役割があります。地域金融機関、地域の中核企業、地方公共団体に期待される役割でもあります。

地域のエコシステムは、地域全体が漠然とした危機感を抱いている状態から始まり、解決策を見つけた人や組織を中心に、地域のビジョンについて合意形成が図られ、関係者が役割を見つけて行動を開始することで形成されます。

地域のビジョンに共感した域内外の関係者や地域住民が後から参加でき、域内外の資源が有機的に結びついて大きくなります。こうした流れを作るうえで活用できる国の支援策は以下のようなものがあります。

- J-Startup 地域版(経済産業省):地域の有望スタートアップ企業への支援を強化し、地域のエコシステム強化を目指します。

- デジタル田園都市国家構想総合戦略(内閣官房):デジタルの力を活用し、地方の社会課題解決や魅力向上を加速化・深化させる中長期的な施策の方向性を示しています。

- 中間支援組織の提案型モデル事業(内閣府):中間支援組織と地域のマッチング等に取り組む民間事業者等を支援します。

- ローカル10,000プロジェクト -地域経済循環創造事業交付金-(総務省):産学金官連携による新たなビジネスの初期投資費用を支援します。

「デジ活」中山間地域(農林水産省):地域資源やデジタル技術を活用し、多様な内外の人材を巻き込みながら社会課題解決に取り組む地域を登録・支援します。

- 農山漁村発イノベーション創出支援型・産業支援型(農林水産省):農林水産物や地域資源を活用した商品・サービスの開発や施設整備を支援します。

- 海業(うみぎょう)支援パッケージ(水産庁):漁村の地域資源を活かした取組や、それを推進する市町村等を幅広く支援します。

- 夢を実現する創業(中小機構):創業のステップと、各ステップで受けられる国・自治体の支援策をまとめたガイドブックです。

- インパクトコンソーシアム(金融庁、経済産業省):インパクト投資を有力な手法・市場として確立するため、投資家・金融機関、企業、NPO、自治体等の幅広い関係者が協働・対話を図る場として設置されています。

これらの支援を通じて、ローカルゼブラ企業が地域課題の解決にポジティブに取り組み、社会的インパクトを最大化し、地域の包摂的な成長へとつながるエコシステムが各地で構築されていくでしょう。