過疎地域の集落人口、5年前から10.3%減 転入者やサポート人材は活発

杉本崇

(最終更新:)

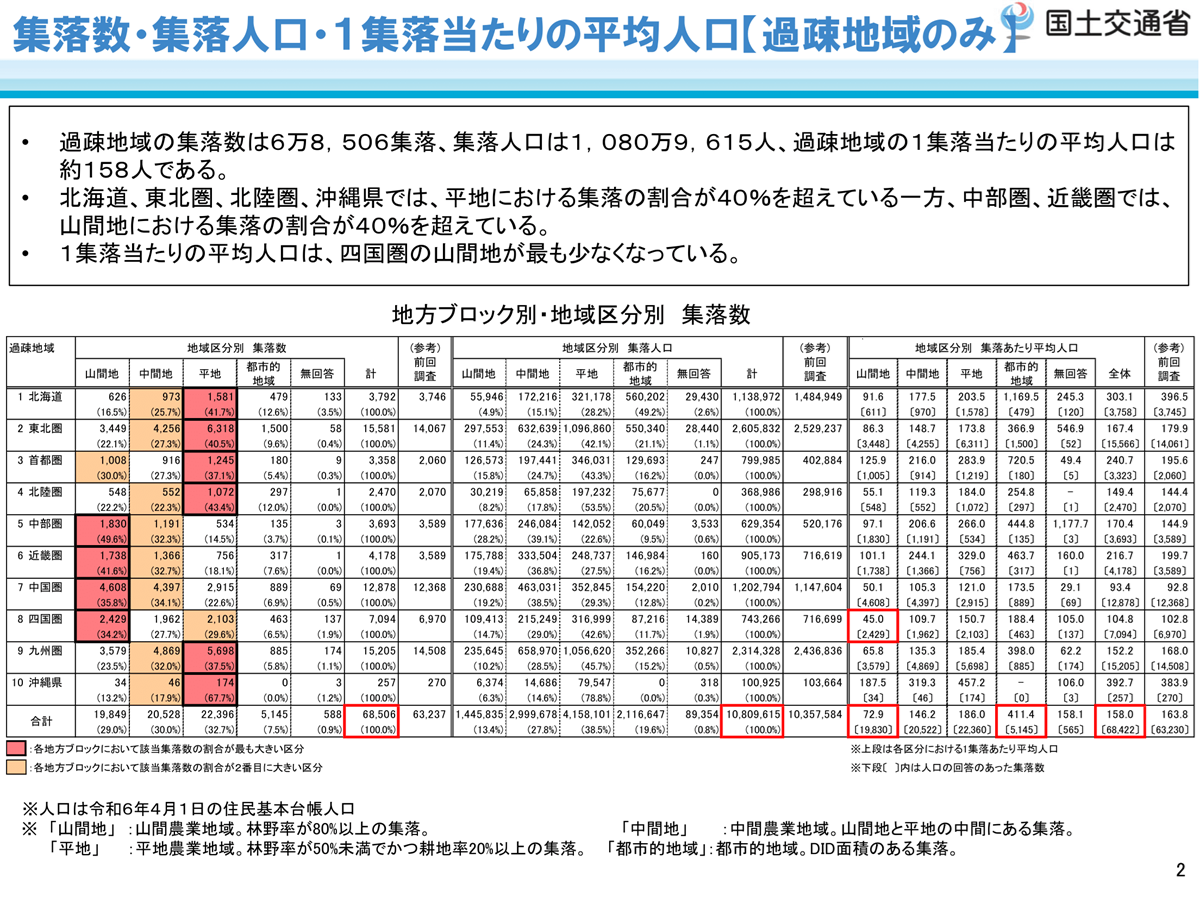

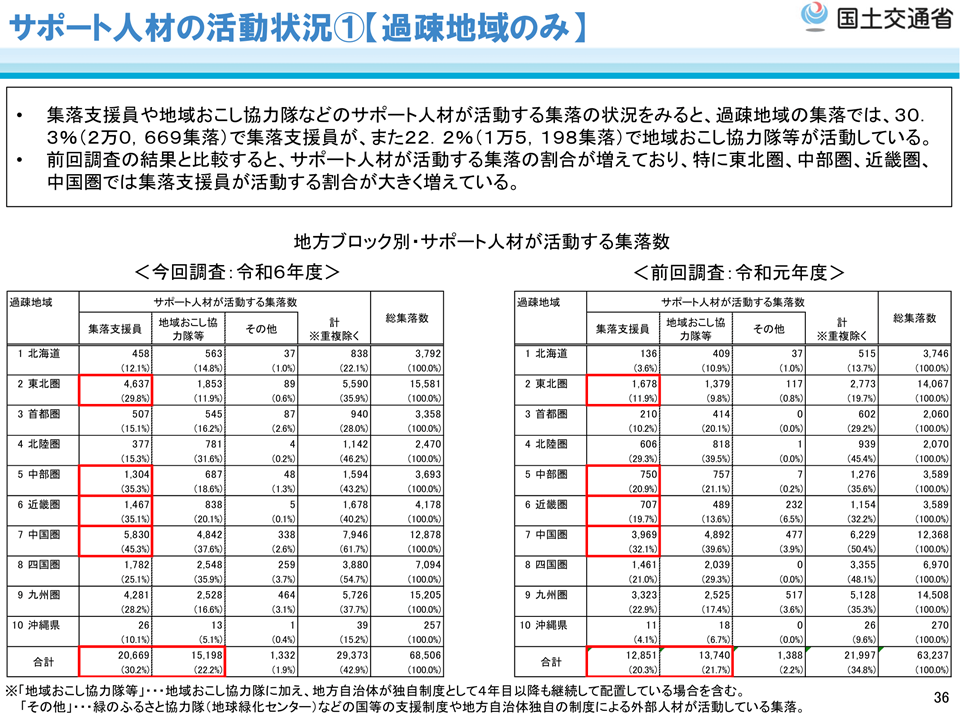

集落数・集落人口・1集落当たりの平均人口【過疎地域のみ】(画像はいずれも国交省のプレスリリースから https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku03_hh_000263.html)

集落数・集落人口・1集落当たりの平均人口【過疎地域のみ】(画像はいずれも国交省のプレスリリースから https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku03_hh_000263.html)

国土交通省と総務省は、5年ぶりに「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」を実施しました。比較可能な集落で比べると、2024年の過疎地域の集落人口は878万4174人と5年前から10.3%(101万3600人)減少し、平均人口は144.7人と16.7人少なくなり、集落の小規模化が進んでいることが見えてきました。一方で、転入者の存在や集落支援員、地域おこし協力隊といったサポート人材の活動が活発化しており、特に無人化が危惧される集落に対しては、きめ細やかな支援策が必要となります。

過疎地域等における集落調査の概要

国交省のプレスリリースによると、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法にもとづく過疎地域などに存在する集落に2024年10月~12月24日、調査票を配布し、その結果を集計しました。

この調査は、1999年度から定期的に合同で実施しており、前回調査から5年ぶりとなります。この記事は、特に「過疎地域」に焦点を当て、その集落が抱える課題と今後の展望について考察します。

過疎地域の集落の現状と変化

今回の調査によると、過疎地域の集落数は6万8506集落、集落人口は1080万9615人、そして1集落当たりの平均人口は約158人でした。特に、中部圏と近畿圏では山間地に位置する集落の割合が40%を超え、四国圏の山間地では1集落当たりの平均人口が最も少ない傾向が見られます。

前回調査(2019年度)と比較できる集落で変化をみていくと、過疎地域の厳しい現実を浮き彫りにしています。

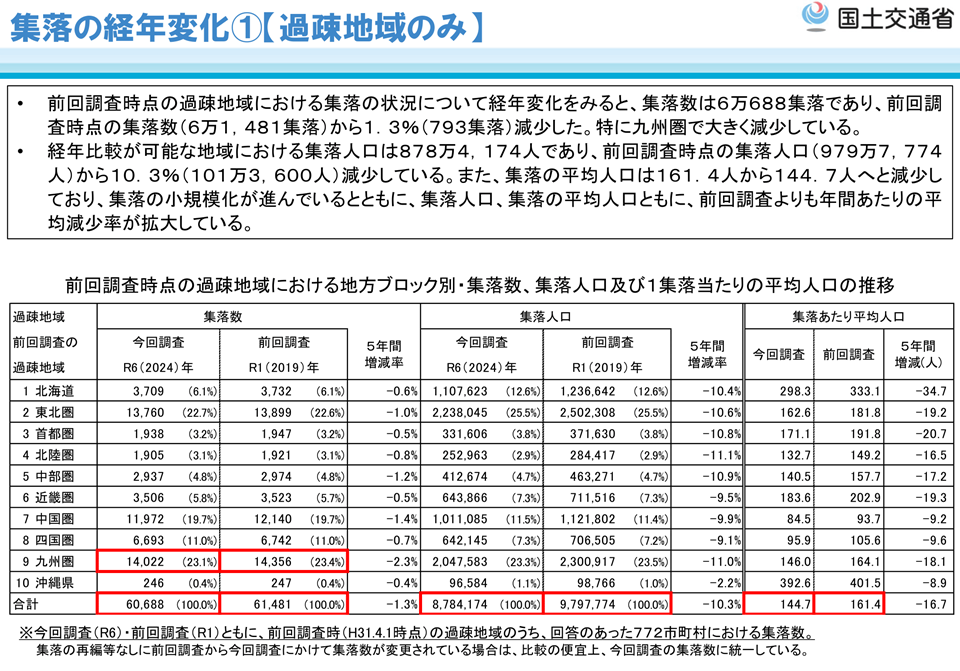

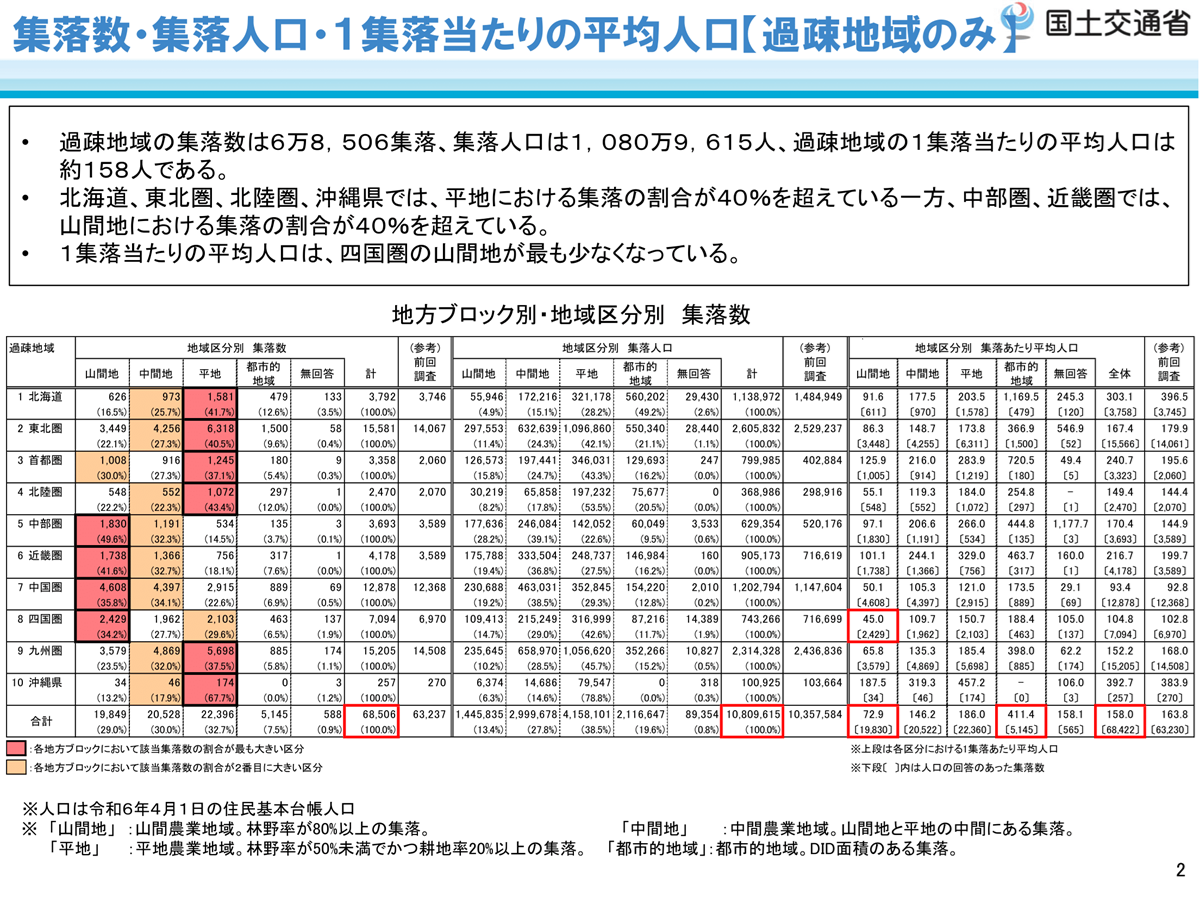

集落の経年変化【過疎地域のみ】

集落の経年変化【過疎地域のみ】

集落数の減少

2019年調査時の6万1481集落から、6万688集落へと1.3%(793集落)減少しました。特に九州圏での減少が顕著です。この減少の主な内訳は、無人化した集落が238集落、集落再編により減少した集落が555集落であり、いずれの減少率も前回調査より拡大しています。

集落人口と平均人口の減少

経年比較が可能な地域では、集落人口が2019年調査の979万7774人から878万4174人へと10.3%(101万3,600人)減少しています。また、1集落当たりの平均人口も161.4人から144.7人へと減少し、集落の小規模化がさらに進行していました。

高齢化の進行と集落機能の維持

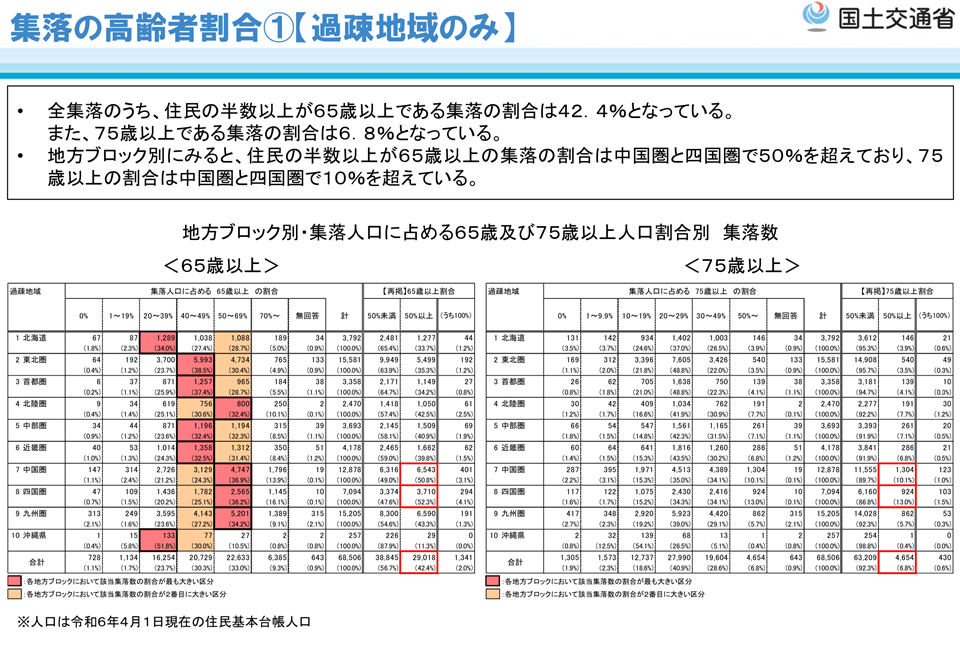

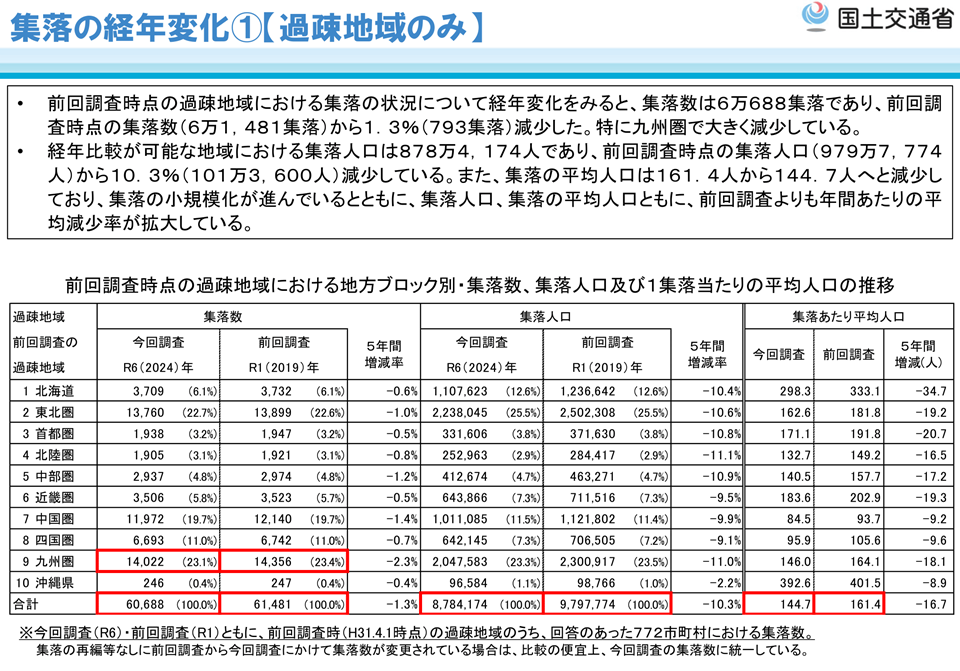

集落の高齢者割合【過疎地域のみ】

集落の高齢者割合【過疎地域のみ】

過疎地域における高齢化の進行は深刻です。6万8506集落のうち、住民の半数以上が65歳以上である集落の割合は42.4%に達しています。75歳以上が住民の半数以上を占める集落の割合も6.8%となっています。

地方別に見ると、住民の半数以上が65歳以上の集落の割合は中国圏と四国圏で50%を超えており、75歳以上の割合は中国圏と四国圏で10%を超えています。

集落機能の維持状況にも課題が見られます。

「資源管理機能(水田や山林などの地域資源の維持保全)」、「生産補完機能(農林水産業等の生産に際しての草刈り、道普請などの相互扶助)」、「生活扶助機能(冠婚葬祭など日常生活における相互扶助)」といった集落機能が、良好に維持されている集落は76.4%と、2019年調査より2ポイント減少しています。

一方、機能低下している集落の割合は19.3%と、2.1ポイント上昇。機能維持が困難な集落は3.9%と0.2ポイント減少しました。

機能低下・維持困難な集落の特性を見ると、人口・世帯数ともに小規模な集落や高齢化率の高い集落の割合がより高くなっています。また、「基礎集落」(地域社会を構成する最も基礎的かつ原単位的な集落)や「山間地」の集落、「本庁までの距離が遠い(20キロ以上)」集落、そして「地形的に末端にある」集落で機能低下・維持困難な割合が高くなる傾向が見られ、この傾向は前回調査から変化していません。

集落無人化の危機と生活環境

今後10年以内に無人化する可能性があると予測される過疎地域の集落は0.6%(430集落)、いずれ無人化すると予測される集落は4.3%(2915集落)となっています。

これらの無人化が危惧される集落は、当面存続すると見られる集落と比較して、やはり人口・世帯数ともに小規模で高齢化率が高い傾向にあります。また、「基礎集落」「山間地」「本庁までの距離が遠い(20キロ以上)」「地形的に末端にある」集落で無人化の可能性が高いことが示されており、この傾向も前回調査と同様です。

前回調査で「10年以内に無人化する可能性がある」と予測された過疎地域の419集落のうち、今回の調査までの5年間で実際に無人化したのは49集落(11.7%)でした。現在も存続している集落は、人口10人未満の集落で約8割、世帯数10世帯未満の集落で約9割を占めており、小規模集落が多数を占めることがわかります。

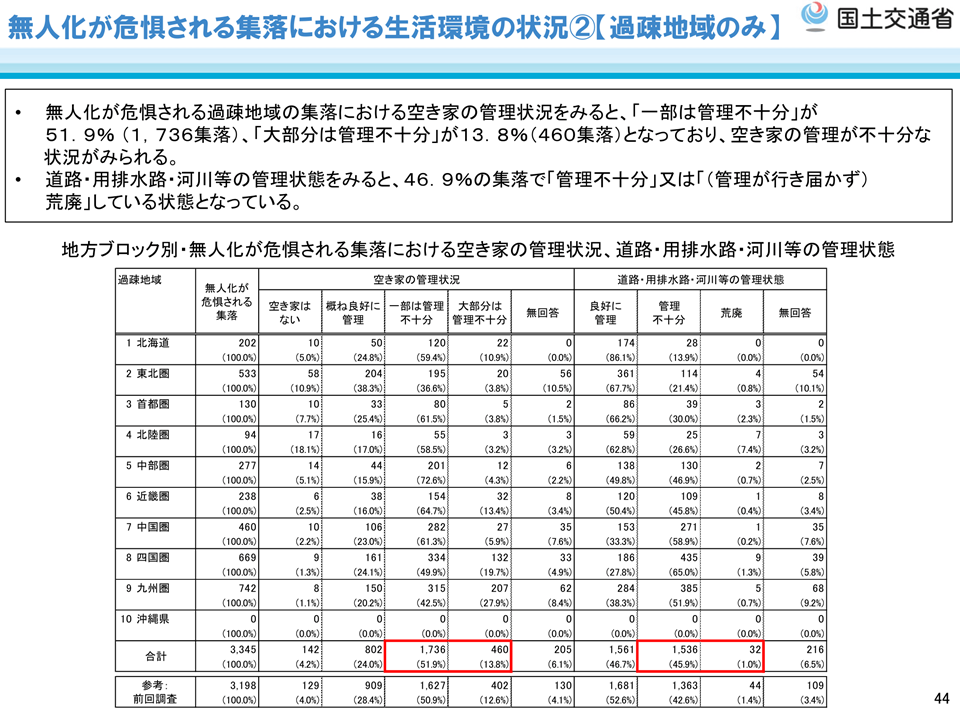

無人化が危惧される過疎地域の集落では、生活環境にも課題があります。

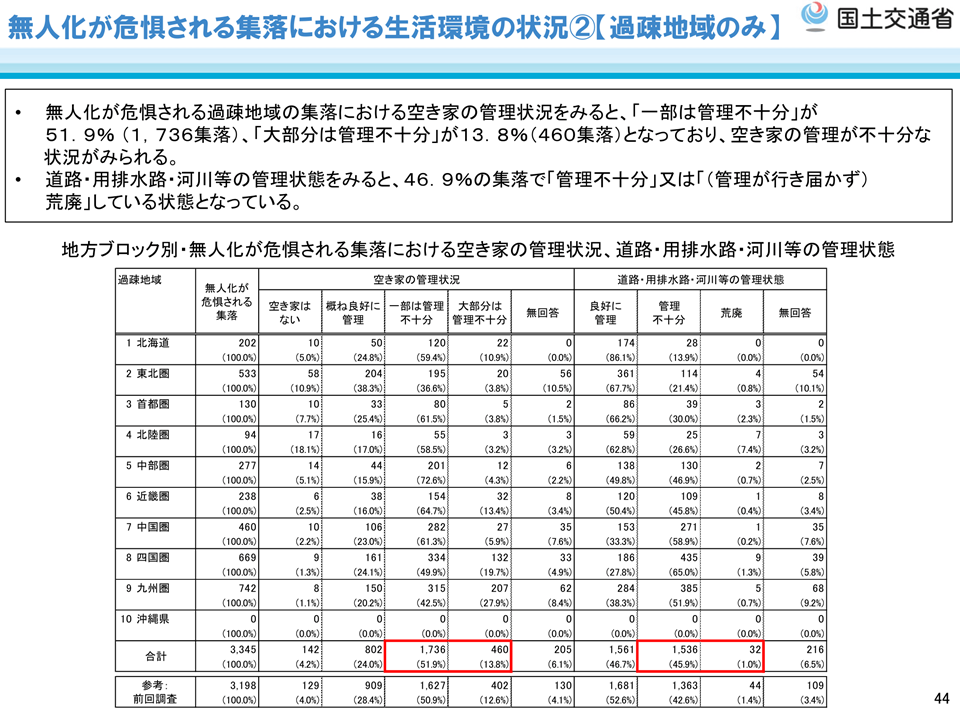

無人化が危惧される集落における生活環境の状況【過疎地域のみ】

無人化が危惧される集落における生活環境の状況【過疎地域のみ】

• 行政窓口や病院に行くために車で21分以上かかる集落の割合が2割を超えています。

• 市町村の中心部への移動手段としては、「デマンドバス・乗合タクシー」(35.6%)と「公営路線バス」(29.7%)の利用割合が高いです。

• 空き家の管理状況は「一部は管理不十分」が51.9%、「大部分は管理不十分」が13.8%と、管理不十分な状況が浮き彫りになっています。

• 道路・用排水路・河川等の管理状態も、46.9%の集落で「管理不十分」または「荒廃」しており、インフラの維持に課題を抱えています。

• 商店・スーパーや飲食店・喫茶店などの生活サービス機能の立地状況は、当面存続する集落と比較して、10ポイント以上低い傾向が見られます。

転入者の状況とサポート人材の活動

こうした状況の一方で、過疎地域の集落では、2019年以降に転入者がいる集落は43.6%(2万9889集落)となっており、子育て世帯の転入がある集落は20.4%(1万4002集落)となります。これらの割合は、前回調査とほぼ横ばいです。

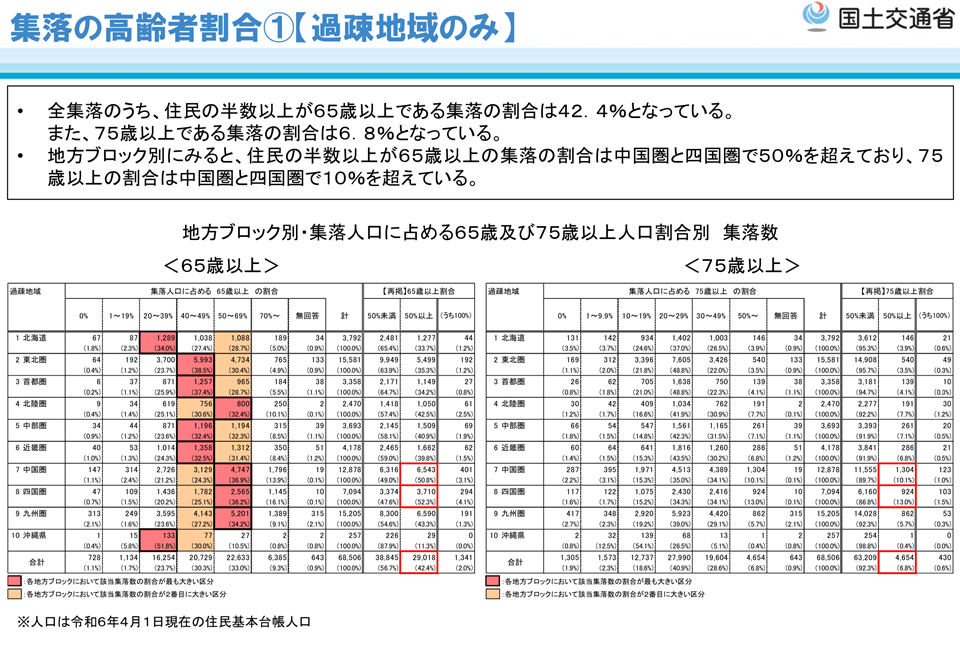

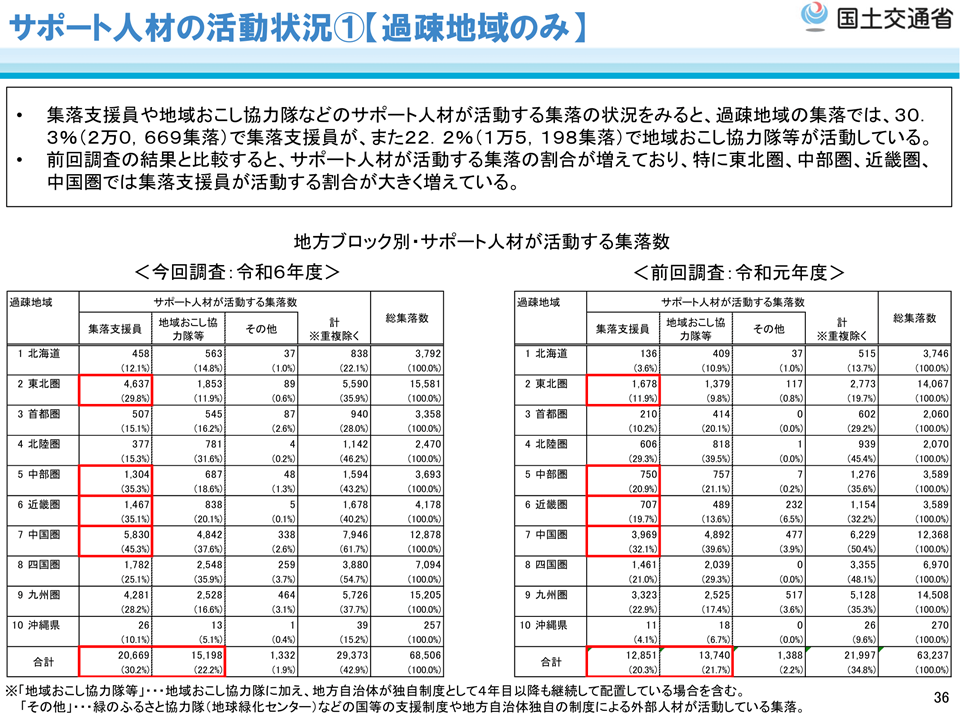

サポート人材の活動状況【過疎地域のみ】

サポート人材の活動状況【過疎地域のみ】

集落支援員や地域おこし協力隊などのサポート人材の活動も増加傾向にあります。過疎地域の集落では、30.3%(2万669集落)で集落支援員が、22.2%(1万5198集落)で地域おこし協力隊等が活動しています。

特に東北圏、中部圏、近畿圏、中国圏では集落支援員が活動する割合が大きく増加しています。サポート人材が活動する集落の割合は、地域区分や集落機能の維持状況、無人化の可能性に関わらず増加傾向にあり、彼らの存在が過疎地域の維持に貢献していることが示唆されます。

こうした人材が集落の維持・活性化に一定の役割を果たしていることも見て取れます。過疎地域の支援には、地域の実情に応じた多様なアプローチと、地域住民、行政、そして外部のサポート人材が連携する体制の強化が喫緊の課題と言えます。