住宅のリースバックとは 国交省がトラブル・活用事例をガイドブック化

杉本崇

(最終更新:)

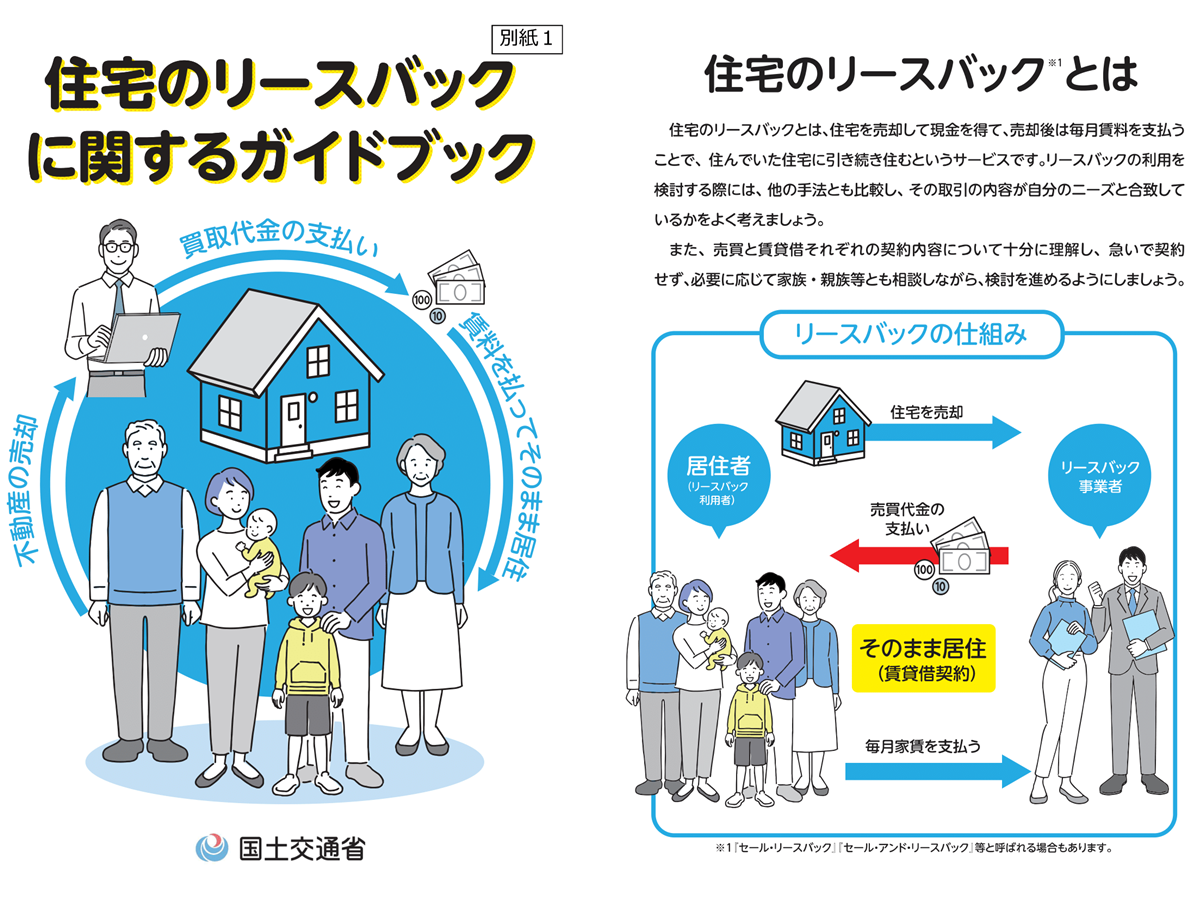

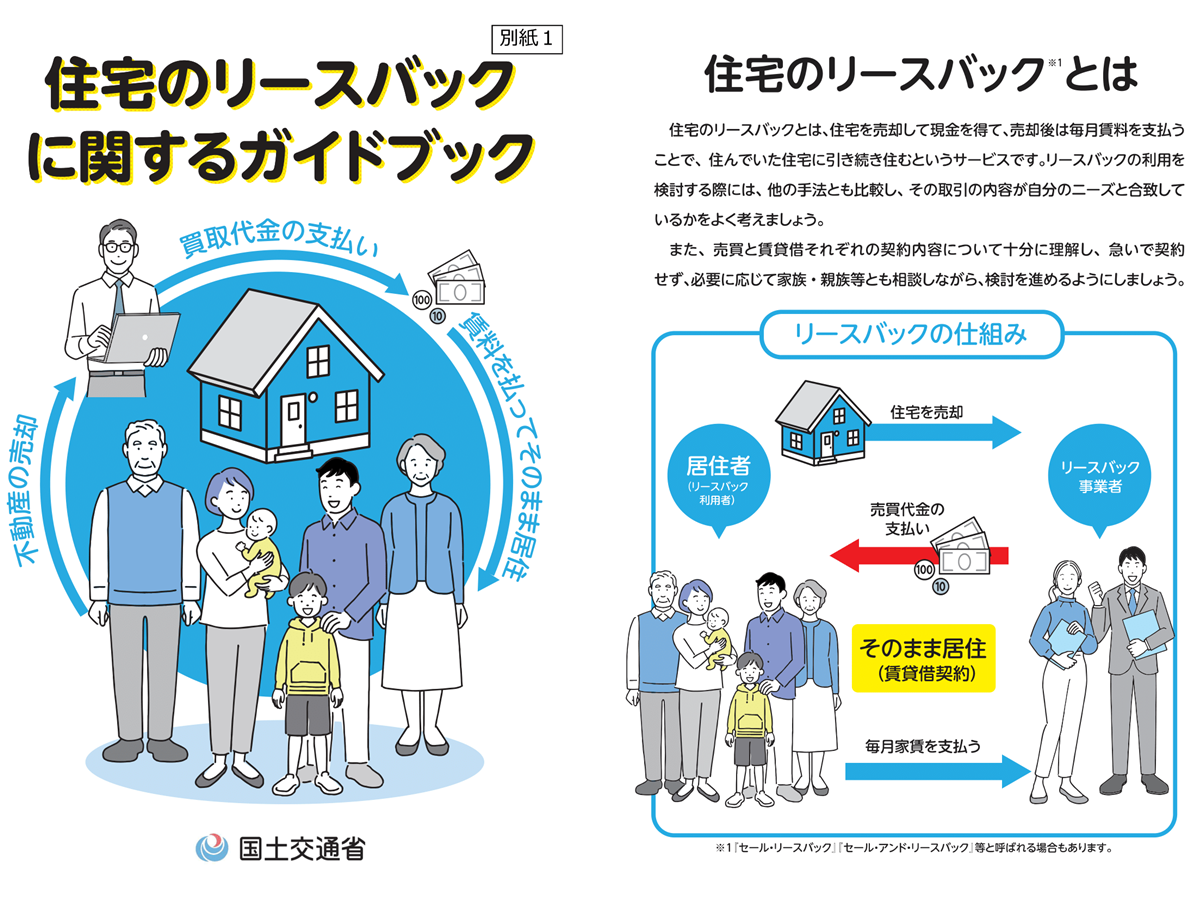

住宅のリースバックに関するガイドブック(国交省の公式サイトから https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000174.html)

住宅のリースバックに関するガイドブック(国交省の公式サイトから https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000174.html)

国土交通省によると、住宅のリースバックは、自宅を売却して現金を得ながら、売却後も賃料を支払うことで住み続けることができるサービスのことをいいます。しかし、リースバック自体の認知度が低いことや、一連の手続きが複雑であることから、契約内容について消費者の理解が不十分なままで契約が締結されるなどのトラブルが発生している事例も見られます。そこで、国土交通省は「住宅のリースバックに関するガイドブック」をつくりました。

リースバックとは メリットや注意点

リースバックとは、正しくは「セール・アンド・リースバック(sale and leaseback)」といいます。住宅に限らず、所有している固定資産や設備などを売却しつつ、その後も使えるよう賃貸やリース契約を結ぶ金融取引のことを示しています。

住宅の場合、「住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むサービス」とガイドブックで定義しています。

リースバックのメリットとして、一括の資金を受け取ったあとも一定期間、住み慣れた家に住み続けられるところがあります。

自宅を所有している場合、固定資産税等の税金や、修繕費等の費用を支払う必要があります。一方、リースバックの場合、事業者が住宅を所有しているため、契約条件によっては不要となります。

ただし、家賃は修繕費等を含め、貸主が負担する様々な費用も踏まえて設定されており、借主は毎月の家賃等を支払う必要がある点に注意してください。

また、自宅が自分の持ち物ではなくなるため、自由に設備を設置したり、希望通りの期間住み続けられなかったりする可能性もあることに留意が必要です。

さらに、契約条件次第では、一度売却した自宅を買い戻せることもありますが、買い戻せる条件や買戻し価格によっては買い戻せない可能性もあります。

2021年に政府が閣議決定した「住生活基本計画(全国計画)」のなかで、ライフスタイルに合わせた柔軟な住替えを可能とする既存住宅流通の活性化をするための基本的な施策の一つとして、「健全なリースバックの普及」を紹介しています。

一方で、消費者の理解が不十分なままで契約が締結されるなどのトラブルもあるため、国土交通省は「住宅のリースバックに関するガイドブック」をつくりました。

リースバックの利用例とトラブル事例

リースバックは、様々なライフスタイルに合わせた柔軟な住み替えに利用できます。主な利用例としては、以下のものが挙げられます。

高齢者施設への住み替え

高齢者施設への入居待ちの期間を利用しつつ、自宅を売却して資金を確保するために利用する例があります。入居可能となり次第施設に転居できるよう、2年間の定期借家契約としつつ、借主から中途解約できる旨の条項の入った賃貸借契約を交わしたといいます。

実家の建て替え資金の捻出

高齢の両親と同居するため、両親宅の2世帯住宅への改築が完成するまで、今後不要となる子ども夫婦の自宅に住み続けるためにリースバックを利用した例があります。

自宅を売却して建て替え資金を確保し、完成した実家に住み続ける。親が高齢になり、同居するために実家を建て替えるまでの1年間を期間とする賃貸借契約を結んだといいます。

リースバックのトラブル事例

一方で、強引な勧誘による契約や、支払賃料の総額が売却価格を超えることに後々気づいた、不当に低い価格で売却してしまった、当初の説明と異なる賃貸借条件で済み続けられなくなったといった消費者トラブルも発生しています。

消費者がリースバックを利用する際のポイント

リースバックの利用を検討する際には、以下のポイントが重要です。

複数の業者に相談する

- 不動産業者や金融機関に相談し、比較検討する

- ライフプランに合った条件・手法を選択する

契約内容を十分に理解する

- 事業者の説明を鵜呑みにせず、契約条件や内容をしっかり確認する

- 家族や親族に相談して決める

賃料の支払いをシミュレーションする

- 住み続ける期間、毎月賃料を支払えるか計算する

- 固定資産税や修繕費なども考慮する

売却価格の相場を把握する

- 複数の業者から見積もりを取り、相場を把握する

- 不動産鑑定士に査定を依頼するのも有効

買い戻し条件を確認する

- 買い戻しが可能かどうか、条件(価格など)を確認する

- 将来的に買い戻せる可能性も考慮する

更新・再契約の条件を確認する

- 希望する期間、住み続けられるか確認する

- 契約書で更新・再契約の条件を確認する

修繕費の負担を確認する

- リースバック期間中に設備が故障した場合、修繕費を誰が負担するか確認する

- 契約内容によっては、自分で負担する必要がある

リースバック、消費者は慎重に検討を

国交省によると、高齢者世帯を中心に住み替え、建て替え資金を目的として、リースバックを活用した不動産取引が徐々に増えています。

多様なライフスタイルの実現や既存住宅流通市場の活性化、空き家の発生防止等につながるものとして期待されますが、上記のように慎重な検討が必要です。

複数の専門家に相談し、納得のいく条件で契約を結ぶようにしましょう。

経営者に役立つメルマガを配信 無料会員登録はこちら

この記事を書いた人

-

杉本崇

ツギノジダイ編集長

1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。

杉本崇の記事を読む