働きやすい・働きがいのある職場づくりのポイント 厚労省が報告書

従業員の「仕事への意欲が低い」「なかなか職場に定着しない」といった課題を抱える事業主に対し、厚生労働省は「働きがい」と「働きやすさ」のある職場づくりを勧めています。 厚生労働省が設置した、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」プロジェクト企画委員会の調査報告書から見えてきたポイントと事例をまとめました。

従業員の「仕事への意欲が低い」「なかなか職場に定着しない」といった課題を抱える事業主に対し、厚生労働省は「働きがい」と「働きやすさ」のある職場づくりを勧めています。 厚生労働省が設置した、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」プロジェクト企画委員会の調査報告書から見えてきたポイントと事例をまとめました。

目次

働きがいとは、「働く価値がある」と感じられることを指します。

「働きやすい・働きがいのある職場づくり」プロジェクト企画委員会の調査結果によれば、「働きがい」を高めるためには、従業員が「自分が期待され、役立っている」という自己効力感を持てるような雇用管理が重要です。

調査結果をまとめると5つのポイントがあります。

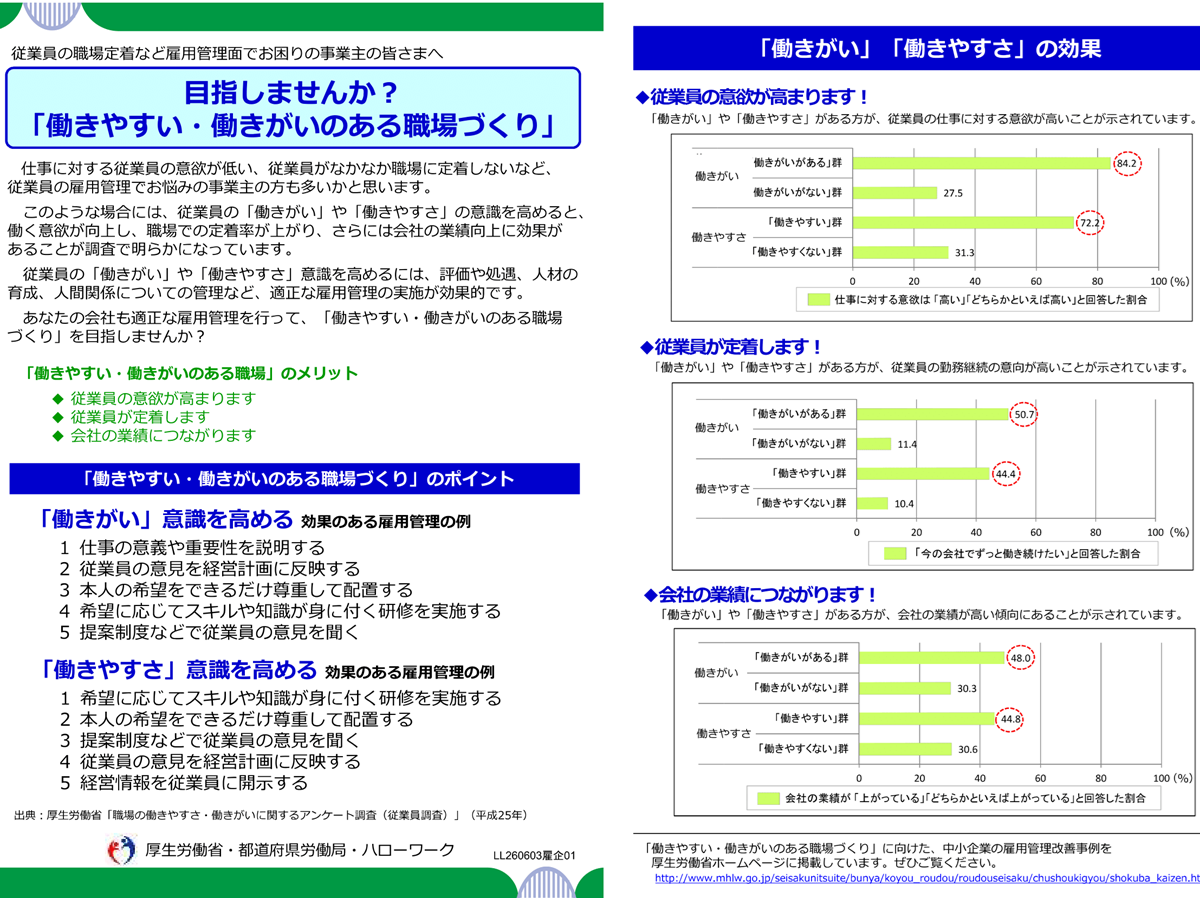

また、経験が浅い社員に責任ある仕事を任せて裁量権を与えることも効果的です。厚生労働省の調査では、これらの雇用管理を実施している企業では、従業員が「働きがいがある」と回答する割合が有意に高いことが示されています。

次に、「働きやすさ」を高めるには、自己効力感に加え、「相談できる体制」や「福利厚生」に関する雇用管理も重要です。

調査結果をまとめると次の5つに集約されます。

これらの雇用管理を行っている企業では、「働きやすい」と回答する従業員の割合が高い傾向にあります。

一般的に、休暇、労働時間、給与・賞与額などの労働条件が良好な企業の方が、「働きがい」や「働きやすさ」意識が高い傾向があることも指摘されています。

企業の持続的成長には、従業員が「働きがい」と「働きやすさ」を感じられる職場環境の整備が不可欠です。そこで、職場環境の整備の意識が高い職場について、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」プロジェクト企画委員会の調査結果をもとに、具体的な事例を交えつつ紹介します。

従業員が「自分が期待され、役立っている」と感じる自己効力感を高めることが、「働きがい」に直結します。

エス・アール・アイは「『そこまでやってくれてありがとう』と言われる仕事をしよう」という全社共通業務目標「そこまで活動」を掲げ、従業員一人ひとりの仕事の意義を明確にしています。

エコー電子工業では、日報(SFA)を通じた意見集約や提案コンペ「フロント・ソリューション大会」を実施し、従業員の意見を経営計画に反映させることで「見える化」を進めています。

ユー・エム・アイは、提案制度や仕事への裁量を与えることで、従業員の自発的な取り組みを促し、やりがい向上に繋がると感じています。

「経験が浅い社員に責任ある仕事を任せ裁量権を与える」ことは、「働きがい」を高める上で特に効果的であると指摘されています。社会福祉法人三幸福祉会では、入社4年目(20歳前半)でフロアリーダーを任せるなど、若手にも積極的に裁量を与えています。

「自分の希望に応じ、特定のスキルや知識を学べる研修」は、「働きがい」を高める効果が高いとされています。エムエスデーでは、資格取得への報奨金や手当を支給するなど、職員のスキルアップを積極的にサポートしています。

北見木材は、多能工育成のためスキルマップによる技能レベルチェックや配置転換を実施し、長年の経験が求められる中核技能はベテランから若手への「人から人へ」の伝承を図っています。

社会福祉法人三幸福祉会は、介護職の能力基準を明確にし、キャリアパスに応じた段階別研修体系を設けることで、計画的な人材育成を進めています。

従業員が安心して働ける環境は、「働きやすさ」の基盤となります。「自己効力感」に加え、「相談できる体制」や「福利厚生」に関する雇用管理がなされた場合に「働きやすさ」は高まる傾向がみられます。

「上司以外の決められた先輩担当者(メンター)による相談」は、「働きやすさ」を高める上で特に有効です。エス・アール・アイは、メンター制度を核に育成・評価制度を運用し、社員間のコミュニケーションを促進しています。

社会福祉法人八起会は、フレッシュマンリーダー制度を導入し、先輩職員が新入職員の仕事以外もサポートすることで、働きやすい職場作りに貢献しています。

ユー・エム・アイは、年間複数回のフィードバック面談や社長との食事会などを通じて、従業員の悩みや要望を吸い上げ、働きやすい職場づくりにつなげています。

「保養施設の利用補助など余暇活動の支援」や「フィットネスクラブの利用補助など健康づくりのための支援」は、「働きやすさ」を高める効果が高いとされています。

社会福祉法人幸尋会や医療法人清幸会土肥病院では、施設内や院内での託児所を設置し、子育て中の職員が働きやすい環境を整備しています。

医療法人清幸会土肥病院は、全ての職員が平等に、優先的に取得できる「誕生日休暇」を導入し、ほぼ全職員が取得するまでに定着させています。

社会福祉法人三幸福祉会は、腰痛予防のためのマッサージ無料利用や、最大6日間の連続休暇取得制度を設けています。

鈴木ヘルスケアサービスは年間休日125日、時間有給制度、定年再雇用制度を導入し、従業員のワーク・ライフ・バランスの充実を図っています。

「会社の経営情報の従業員への開示」は、「働きやすさ」を高める効果が高いとされています。伸興電線は、月1回の全体朝礼で経営情報を開示し、エコー電子工業もSFA(営業支援システム)で職場状況を可視化することで情報のオープン化を図っています。

社会福祉法人アコモードや社会福祉法人八起会では、採用前に1日または3日間の職場体験を義務付け、入職後のギャップを軽減し、定着率向上につなげています。

「働きやすい・働きがいのある職場づくり」は、従業員の仕事に対する意欲向上、職場への定着促進、会社の業績向上という好循環を生み出します。

それぞれの企業が自社の特性や課題に応じて、従業員の自己効力感を高める施策(仕事の意義明確化、意見反映、裁量権付与、育成支援)と、安心感と良好な環境を提供する施策(相談体制、福利厚生、情報開示、ミスマッチ防止)を多角的に講じ、継続的に改善していくことが、魅力ある職場づくりへのカギとなるでしょう。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。