減り続ける魚の消費量

2025年2月20日、東京で開催された中小企業庁主催「第5回アトツギ甲子園」の決勝大会に登壇した江越さんは、会場に向けて静かに問いかけました。「みなさんはこの1週間で、練り物を食べる機会があったでしょうか?」

発表テーマは「魚のフードロスを活用し練り物業界の未来を作る」。

水産庁の調べによると日本の魚介類消費量は2001年をピークに減少し続け、2011年に初めて肉類の消費量を下回りました。練り物の生産量は40年で約50%減少。業界は縮小し、家業の業績も横ばいが続いていました。

「第5回アトツギ甲子園」の決勝大会(江越さん提供)

「第5回アトツギ甲子園」の決勝大会(江越さん提供)

外から見ると、勝ち筋の見えない右肩下がりの業界に見えますが、江越さんは、水産業界の企業や漁港と連携して日本の漁獲量の30%とも言われる未利用魚の活用を推進。

学校給食への提供や新商品の開発を通じて、縮小する練り物業界の新たな可能性を切り拓こうとしており、仕事を楽しんでいる雰囲気が伝わってきます。しかし、その境地に至るまでには「人生のどん底」と感じるほど前向きになれない日々がありました。

将来の夢は親が喜ぶだろうと「かまぼこ屋」

福岡市南区清水にある「博水」。工場に併設された直売店で製品が買える

福岡市南区清水にある「博水」。工場に併設された直売店で製品が買える

1989年、5代続く老舗の練り物店に3人兄弟の長男として生まれた江越さんは、1階が工場と事務所で2階が住居スペースという、家業と暮らしが一体となった環境で育ちました。

家の電話で仕事の話をしている父親の姿は日常で、友人が集まると工場の一角で揚げているさつま揚げをもらっておやつに食べていました。

老舗の長男に生まれながら、親から家業を継いでほしいと言われることはありませんでした。それでも、保育園の卒業アルバムには「かまぼこ屋になりたい」と記されていました。

「親が喜ぶだろうなと思って書いた記憶はあるんですけど、もしかしたら書かされたのかもしれません」と苦笑します。

存続の危機に家業へ入社

大学を卒業して、大阪のWEB制作会社での4カ月のインターン後、フィリピンに語学留学。その後は母校の同窓会で出会った社長に声をかけられ、2013年4月、福岡の印刷会社に入社します。見積書の作成からチラシやパンフレットなどの営業を経験していた2014年、家業が存続の危機に陥ったことを知ります。

長年父を支えてきたベテラン社員が退職し、父と母、それにふたりの社員とパートスタッフ数人という町工場くらいの規模で運営していた博水にとっては大きな痛手となりました。

同じころ、祖母が亡くなりました。「今の僕があるのも祖父母が福岡で博水を立ち上げてくれたおかげです。それだったら恩返ししないといけないし、会社をなくしちゃいけないんだろうなって」

父親から初めて「継いでもらいたい」との言葉を聞いた江越さん。心のうちでは継ぐ気持ちを100%持てないままに、家業への入社を決めました。

自社の工場で働く江越さん(江越さん提供)

自社の工場で働く江越さん(江越さん提供)

目の当たりにした「時代遅れの製法」

2015年2月、博水に入社すると、そこで待っていたのは想像していた以上に厳しい現場作業でした。

毎朝6時半から製造が始まり、お昼過ぎまで延々と機械を洗う作業。一段落すると、今度は16時頃まで配達と翌日の製造準備。毎日同じ作業を繰り返し、その合間に営業や環境改善などを行う日々が5年間ほど続きました。

日本の冷凍すり身を作る技術が海外に渡り、国内で販売される練り物製品の7割以上が輸入の冷凍原料に依存するという構造が生まれていました。博水のように国産の鮮魚を自社で捌いてすり身を作る会社は1割ほどになっていました。

冷凍すり身を使う企業が15分ほどで終わる工程を、博水では2倍の工程と5時間ほどの時間をかけて3〜4人体制で鮮魚を捌くところから行います。昔ながらの製法は、時間も人件費も要し、大量生産・コストカットの時代には「時代遅れの製法」となっていたのです。

博水では、鮮魚を捌くところから製品作りが始まる(江越さん提供)

博水では、鮮魚を捌くところから製品作りが始まる(江越さん提供)

配達や営業に行ってもパンフレットもなければ、見積書のフォーマットすら統一されていない状況に、「時代の波に乗れずに取り残された会社」だと感じました。

「自分の人生なんなんやろう……って思いました。勉強を頑張って大学まで行って、ただ毎日同じ洗い物をしてる。業界は衰退していて、先も見えないし、給料も上がるかもわからない」

同級生が大手企業で大きなプロジェクトを任されていくなかで江越さんは、「必要にかられて入社したけど、いずれ辞めようと思ってました。会社を伸ばしていこうとか、業界を盛り上げていこうという思いはまったくなくて。副業を探しながら、嫌々やってましたね。人生どん底でした」と肩を落としていました。

自社ですり身から作る「揚げたてギョロッケ」が転機

転機となったのは2020年、新型コロナウイルスの感染拡大でした。

飲食店への卸売りが中心だった博水の売上は激減。午前中で業務は終わるようになり、ついには退職者もでました。

「さすがにこのままじゃまずい。自分たちで売上を作らなければと思いついたのが、毎朝自社で鮮魚から作る博水のすり身のおいしさを知ってもらうことでした。練り物はたくさんあるんですが、すり身のおいしさの違いを感じてもらうことってなかなか難しいんです。でも、おいしいのは間違いなく揚げたてです。そこで、地元福岡で獲れた「えそ」鮮魚から作るすり身にパン粉をつけて揚げたお魚のコロッケ『ギョロッケ』の揚げたて販売をやってみることにしたんです」

注文を受けてからすり身に衣をつけて「ギョロッケ」を揚げていく

注文を受けてからすり身に衣をつけて「ギョロッケ」を揚げていく

両親に反対されながらも毎週土曜日に直売店で販売したところ、噂が噂を呼び、揚げたてのギョロッケを求めてたくさんのお客さんが訪れるようになりました。

「ここのギョロッケを食べて練り物の概念が変わりました」「普段魚を食べてくれない子どもが、パクパクギョロッケを食べる姿を見て感動しました」「これまで食べたギョロッケとはぜんぜん違う」

鮮魚から作ったすり身で作るギョロッケの評判は、SNSや口コミであっという間に広がりました。催事に出れば、準備していた200個が売り切れるほどの人気商品に。

「揚げたてギョロッケ」(プレーン1個250円)。薄くついた衣のサクサクとプリップリのすり身の歯ごたえがたまらない

「揚げたてギョロッケ」(プレーン1個250円)。薄くついた衣のサクサクとプリップリのすり身の歯ごたえがたまらない

長年会社を支えてきた江越さんの母親は、当時をこう振り返ります。

「社内の当たり前に染まっていない息子だからこそのアイデアでした。昔から、朝製造したすり身の味を確かめるために、すり身を揚げて味見していたんです。社内では、日々当たり前に試食として食べていたすり身の揚げたてを販売するなんて思いつかなくて。でもやってみたらすごく喜ばれて。工場の一角にある知る人ぞ知る店だったんですが、今では県外からもギョロッケを買いに来てくれますよ」

この成功体験は、江越さんの家業への向き合い方を変えました。

「博水に入って初めて自分で動いたんです。お客さんの生の声を聞いた時に、うちの製品ってこんなに喜んでもらえるんだと嬉しくなりました。正直、練り物への興味がそこまであるわけでもないんです。でも、練り物を売ること自体は目的ではなく、お客さんに喜んでもらうための『手段』なんだと気付きました。そこからは、練り物を通していかにお客さんに喜んでもらうかを考えるようになりました」

家業の「弱み」が「強み」に

この手応えから本格的に事業を継ぐことを決意した江越さんに、チャンスが訪れます。

学校給食の納入先から「コノシロやブリのカマを学校給食のメニューにできませんか」という未利用魚活用の相談が舞い込んだのです。

「鮮魚から製品を作る技術と設備を持っていたからこそ声をかけてもらうことができたんです。時代の波に乗れなかった製法は、時代を超えて強みになりました。博水の技術で未利用魚の活用を進めることで、漁獲量の30%とも言われるフードロスの課題解決につながると気付いたんです」

揚げたてギョロッケの販売以降、「時代遅れで非効率」だと思っていた昔ながらの製法は、独自商品を生み出す「最大の強み」となったのです。

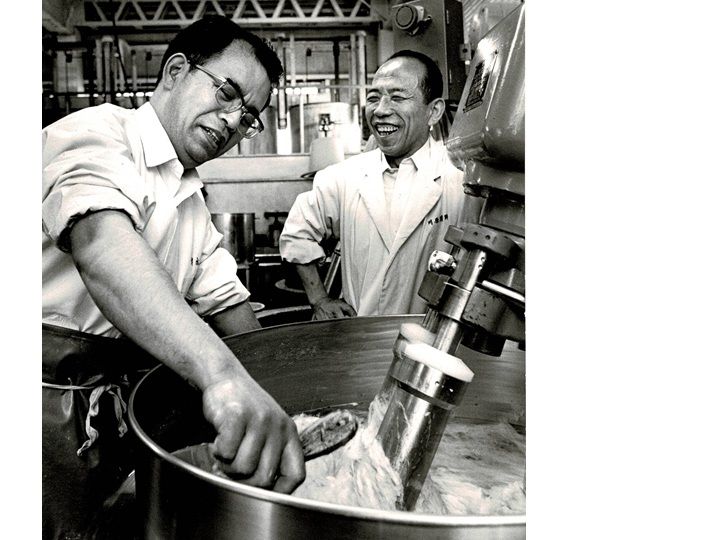

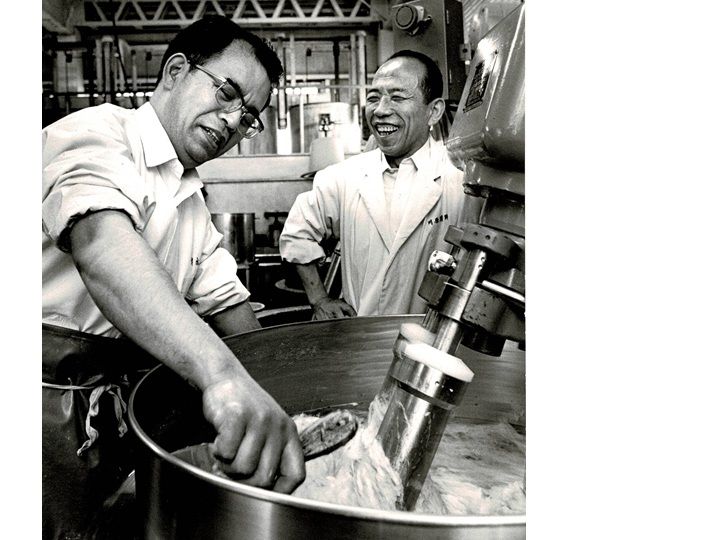

すり身を作る3代目社長(江越さん提供)

すり身を作る3代目社長(江越さん提供)

さらに、オンラインセミナーでクラウン製パン・松岡寛樹さんが語っていた「伝統とは革新の連続である」との言葉が、江越さんの背中を押します。

「挑戦を続けることで伝統を残すことができる」と解釈した江越さんは、2023年4月頃、福岡市の補助金を活用して新商品の開発に着手します。

初めてゼロからの商品開発に取り組むことになった江越さんは、熊本で食のプロデューサーをしている古庄伸吾さんに相談します。そこで提案されたのが、ごはんの「おかず」を作りたいという江越さんのイメージとはまったく異なる「魚を主菜から主食に」というコンセプトのもと企画された冷凍魚麺、「HAKATA BOKOMEN!」でした。

「HAKATA BOKOMEN!」あごだし柚子胡椒(江越さん提供)

「HAKATA BOKOMEN!」あごだし柚子胡椒(江越さん提供)

大掛かりな費用はかけられないなかで、最初はアマゾンでパスタ麺を作る器具を試作のために購入。

しかし、魚臭さを抑え、麺の硬さや食感を確認しながら、麺が切れないように「つなぎ」の配合を何度も調整するのは至難の業でした。試作を繰り返す日々が半年ほど続きました。麺が出来上がるとアトツギ仲間の機械メーカーに特注の専用器具を作ってもらいました。

フードクリエイター丸山千里さんとのコラボレーションにより、博多とんこつ、あごだし柚子胡椒、明太子クリームの3種類のスープを持つ商品が完成。2024年6月、Makuakeでの販売を開始すると、開始2週間で目標金額の300%を達成し、最終的には272人のサポーターから154万円を集めました。

保存料も添加物も小麦も一切使わないグルテンフリーの魚麺「BOKOMEN」。そのチャレンジは、衰退の一途をたどる業界に新たな可能性を示しました。

「フィッシュプロテイン」でボディビルダーを応援

江越さんは2028年、代表に就任する予定です。

2015年の入社時、6〜8人だった組織は現在12人体制に成長、年商も6000万〜7000万円から2024年には9700万円まで拡大。2025年度は1億円を目指しています。

現在の売上構成は約9割が卸売、約1割が直販です。江越さんは直販比率の向上を目指し、「直売店の月商100万円」を当面の目標に掲げています。

「直売店の売上が100万円いくようになれば、テイクアウトの店を出したいですね。最近ではごはんを作らない家庭も増えていると聞くし、練り物のおいしさや食べ方を知ってもらう機会にもなります。やっていきたいことはたくさんあるんです。『それって大手がやることでは?』と言われることもありますが、昔から悔しいという思いは僕の原動力でもあって。このままでは終わりたくないし、この規模の博水だからこそやれることがあるはずです」

「博水」5代目・江越雄大さん

「博水」5代目・江越雄大さん

練り物に可能性を見出した江越さんの挑戦は、商品の販売にとどまりません。

2023年に博水のストーリーを題材にした演劇「愛は練り物」に出演。2025年はフィッシュプロテインとしての練り物の魅力を伝えるためボディビルディング大会に協賛し、2026年は自ら大会参加を予定しています。

多様な文脈を持つことで仲間が集まる

「単に食品メーカーとしてではなく多様な文脈を持ちアウトプットをしていくことで、博水に興味を持ってもらえる。それが個性豊かな人材の採用にもつながると思っています」

実際に、江越さんの多様な取り組みが実を結び始めています。これまで採用に力を入れてこなかった博水ですが、2024年、人材マッチングサービスを介して江越さんの思いや取り組みに共感してくれる社員の採用を実現しました。

代表就任までの3年間、江越さんが最も力を入れるのは採用や人材育成を通した組織作りです。工場の2階には自社スタッフが利用できるトレーニングジムを準備中。月1回の外部コンサルによるスタッフたちとの勉強会も始めています。

「仲間が増えることで、より事業を加速させていけると思っています。やりがいも成長も感じてもらって、博水で働いてよかったと思ってもらいたい。かつての自分のように、日々の仕事を嫌々こなすだけじゃなく、楽しく働いてほしいんです。人とつながり、面白いことも仕掛けていきたい。そのためにも着実に利益を上げていく必要があるんです」

そう力を込めると、ふっと表情をゆるませ、前を向きます。

「今、僕自身が一番楽しく仕事させてもらってるんで、スタッフたちにも同じくらい楽しく働いてもらえる会社を作っていきたいですね」