東洋食品は1966年、荻久保さんの祖父が、大手企業の食堂の責任者を務めていた経験をもとに創業しました。現在では、複数校の給食を一括調理するセンター方式や、学校内の給食室で調理する自校調理方式などさまざまな形態で、1日あたり142万食の学校給食を提供しています。徹底した衛生管理のもと、創業から58年間、食中毒はゼロ。2025年1月末時点で、パートを含めた従業員数は1万7117人、売上高は直近の決算で426億円です。

「父は、家で仕事の話をほとんどしていなかったので、私は祖父や父が経営者であると知らず、ごく普通のサラリーマンだと思っていました。家業を営んでいると知ったのは中学生になってから。事業内容などもようやく具体的にわかるようになりました」

その後、荻久保さんは東京工業大学(現東京科学大学)で学び、大学院に進学。2008年に、金融情報メディアであるブルームバーグ・エル・ピー (以下「ブルームバーグ」)に入社します。ブルームバーグで顧客サポート業務を3年間経験したあとは、2011年に世界大手投資運用会社であるウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド(以下「ウエリントン」)に転職。債券の運用を担当し、金融業界でキャリアを積み重ねていきます。

いつかは家業を継ごうという思いはあったものの、金融業界での仕事が充実していたという荻久保さん。父が東洋食品に入社したのと同じ35歳を迎えた頃、「いつになったら来てくれるのか」と声をかけられたのが、入社のきっかけでした。

2016年、荻久保さんは常務取締役として入社。女性従業員の割合の多さを改めて実感し、産前産後休暇や育児休暇の取得しやすさをはじめ、働きやすい環境を整備することが、自社の成長に必須であると考えたそうです。

給食センターで、たくさんの従業員が働いています

給食センターで、たくさんの従業員が働いています

「給食センターの仕事は、どうしても人手が必要です。8割を占める女性従業員が育児などと仕事を両立し、長く働ける環境を整備することは不可欠でした。ブルームバーグやウエリントンは、産休育休も取りやすく、福利厚生も充実していました。働き続ける女性のロールモデルがたくさんいる会社にしようと、前職で得た知見をもとに、人事制度を改定していきました」

メンター制度で離職防止

荻久保さんが導入・改定していった制度は複数あります。新卒社員や育休から復帰した社員を対象とするメンター制度は、そのひとつです。

「社内の先輩社員(メンター)が後輩社員(メンティ)に対して月1で相談に乗り、職場の悩みや問題解決をサポートする仕組みです。ウエリントンで働いていた頃に同様の制度があり、直属の上司以外にも相談できる人がいるという環境をとても心強く思っていました」

メンターの選定は、各職場を統括しているマネージャーが、メンティのニーズと相性を踏まえてマッチングをします。メンターは事前研修を受け、教え方や面談力など、メンターとしてのスキルを身につけます。

「育休後の復職は、メンタル的なハードルが高いです。当社の制度では復職前から相談ができ、心理的な不安や子育てのほか、日々の業務の悩みを解消します」

メンター制度は導入当初、相談役となるメンターの業務負担が増えることを懸念する声もありました。しかし社内で制度が広がるにつれ、メンター側の成長にもつながると、従業員からの評判も少しずつ上がっていったといいます。

「『相談できたら防げた退職』を減らすという思いを、時間をかけて従業員と共有できるようになりました。長く働いてくれる人がたくさんいることは、職場の安定につながります」

東洋食品ではメンター制度の他にも、妊活休業、退職者リターン制度、週3~4日などのフレキシブルな勤務形態などを導入しています。その結果、育休からの復帰率は95%、役職者における女性の割合も55%を超えているそうです。

給食の調理業務は、朝早くから開始します

給食の調理業務は、朝早くから開始します

「制度を活用しやすい環境が整っていることも重要だと思います。学校給食の仕事は朝が早いのですが、保育園に子どもを送り届けてからの遅い出勤ができるのが助かっているとの声もあります。先輩社員が育児と仕事を両立している姿を見ることで、後輩社員も安心して産休に入れるのではないでしょうか」

厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、飲食業界の離職率は27%程度です。現在、東洋食品の離職率は14%程度で推移しています。

「育休から復帰しやすい環境が整っていることや、さまざまな制度の導入が、この数字に表れていると思っています」と、荻久保さんは話します。

レベルに応じたスキルマップ

離職防止だけでなく、従業員のモチベーションを高め、スキルアップを促進することも重要だと荻久保さんは考えています。東洋食品では、調理員のスキルレベルを5段階に分け、レベルごとに調理・コミュニケーション・マネジメントの三つの領域において、約40項目のクリア要件を定めたスキルマップを用意しています。

「レベル1が試用期間、レベル2が入社1年未満の一般社員、レベル3が入社1年以上の一般社員と、一般社員だけでも細かくレベル分けしています。レベル3をクリアして班長になったあとはレベル4の料理長と、段階を踏んでスキルを習得していき、レベル5をクリアすると店長になります。公平な評価制度を整えて、『自分はあと何ができれば昇進できるのか』が従業員にわかるようにしました。スキルマップがあることで、昇進・昇給へのモチベーションの向上につながっていると思います」

他にも、全国転勤をしながら新しい給食センターの立ち上げなどに関わるコースと、自宅から通える範囲の異動で地域社員として働く二つのコースを用意。従業員がキャリアプランを選択できるようにしています。

従業員は、研修で多くのことを学びスキルアップを目指します

従業員は、研修で多くのことを学びスキルアップを目指します

「ライフステージに合わせて働き方を変えられたり、キャリアパスが見えるようにしたり、さまざまな角度から、従業員が長く安心して働ける環境を整えるようにしています。週3~4のパート従業員が増えると、白衣などの支給は増えます。短期的に見ると、これらの制度の導入でわかりやすく会社の業績が上がることはないかもしれません。それでも、人材はコストではなく資産。1人でも退職者を減らし、長く安心して働いてもらうことで、お客さまに質の高いサービスを長期的に提供できると考えています」

人手不足は解消しないという前提で

労働環境に目配りしている東洋食品ですが、荻久保さんは「今後も人手不足が解消することはないという前提でやっています」と語ります。

「毎年の賃上げも進めていますが、労働人口が減少している日本において、人材の確保が難しいことは変わりません。従業員に働きやすさや仕事のやりがいを感じてもらうと同時に、業務を効率化して、いかに人がいない中で運営していくかも考えています」

東洋食品では、どのように省人化・省力化を進めているのでしょうか。

「例えば、ペーパーレス化を進めています。自治体と協力しながら、帳票類や献立指示書などをクラウド化する取り組みを始めました。作成に時間がかかっている作業工程表や動線図なども、今後は専用ソフトを導入して、労務負担を減らしていきたいと思っています」

フードミキサーや野菜の皮むき機などを活用することで、調理工程の自動化も少しずつ進めています。

多くの機械・設備を必要とする給食センター

多くの機械・設備を必要とする給食センター

「省人化・省力化は、5年、10年と時間をかけて取り組む必要があると思っています。新しいテクノロジーを活用することで業務を効率化できるという実績を作って、取り組みを広げていきたいと考えています」

学校給食のあり方を考える

現在、学校給食の多くは、より安く価格を提示した業者に発注する「入札方式」で決まっているといいます。しかし、材料費や人件費が高騰している中、この方式を見直すべき時期が訪れているかもしれないと、荻久保さんは考えているそうです。

「いまだに多い入札方式に対して、総合評価方式やプロポーザル方式は、価格だけではなく性能や提案内容も含めて評価します。給食はただ作って出せばいいというものではなく、子どもたちの成長と健康を支えるもの。2023年、事業者の経営悪化で学校給食がストップしてしまったことが話題になりましたが、無理な低価格でおいしくて安全な給食を提供し続けることはできません」

働きやすい環境の整備と業務効率化とともに、給食事業の未来を見据える荻久保さんは、学校給食のあり方についても考えを巡らせています。

給食会社としての付加価値を高めるため、「食育」と「地域貢献」を掲げた取り組みも進めています。

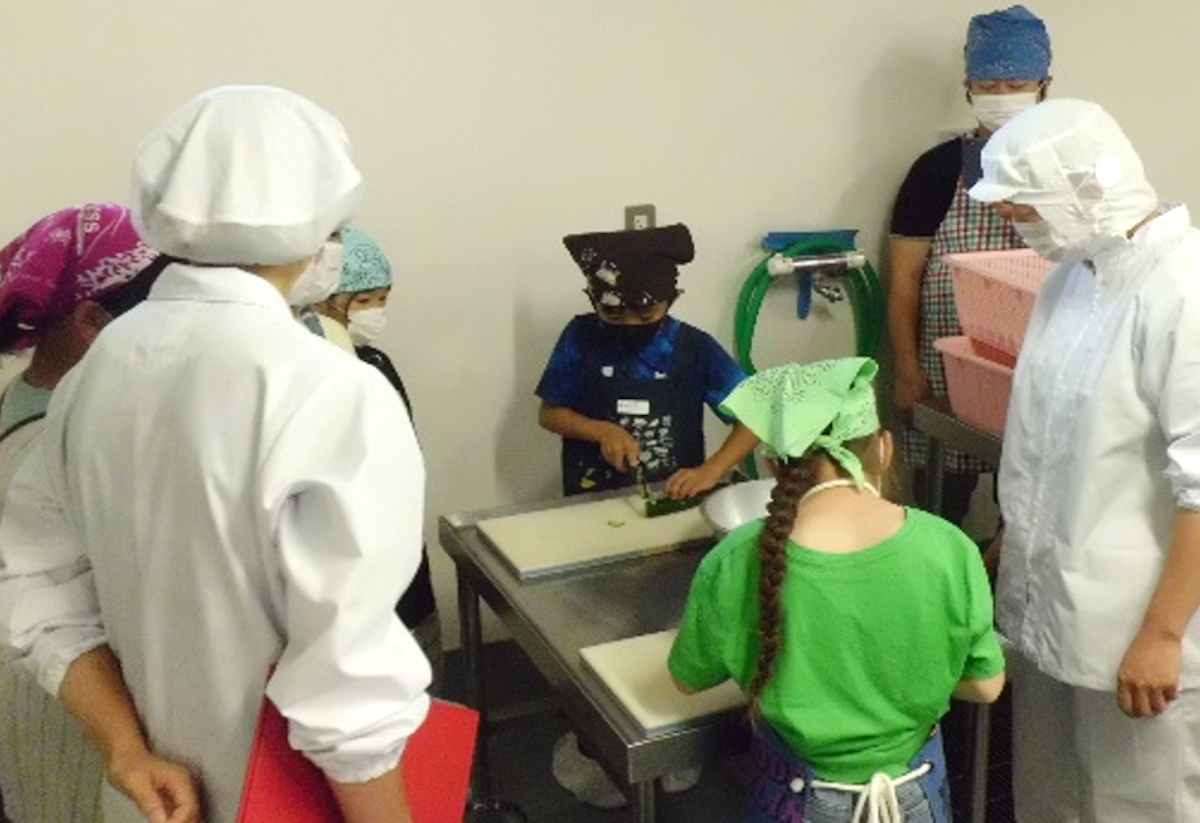

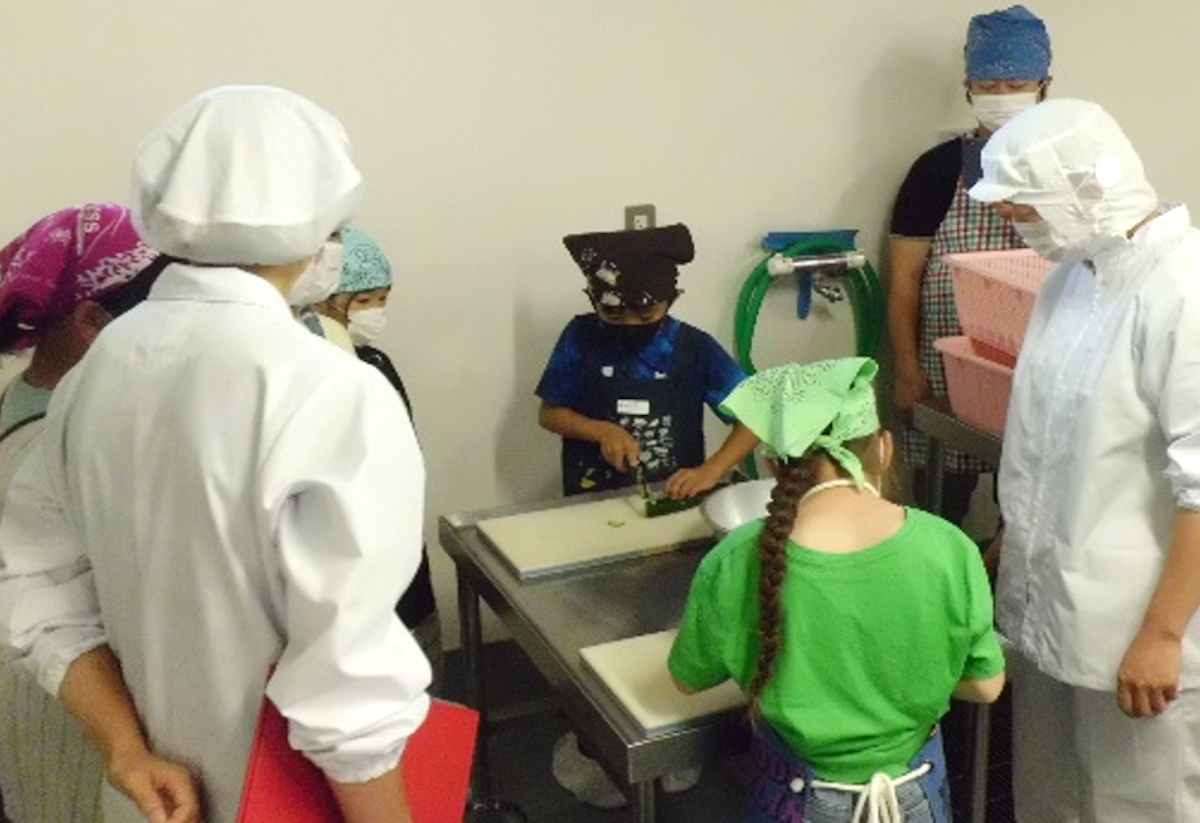

親子料理教室の様子

親子料理教室の様子

「食事の栄養バランスの大切さや、地産地消、郷土料理などについて学んでもらうため、学校に調理師を派遣して子どもたちに食育活動を行っています。また、給食センターの見学会などで、地域の方々や子どもたちと積極的に交流しています」

東洋食品では、地域の食育フェスで給食の人気メニューを販売したり、例えば台風で傷んでしまったリンゴを給食に活用して食品ロス削減を啓蒙したりと、活動を広めています。

「食育や地域貢献に加え、災害時の炊き出し支援など、我々にできることはまだまだあると思っています。給食センターは学校が長期休みとなる年間約160日がお休みです。このキャパシティを活用し、夏休みの学童や保育園、高齢者施設などへ食事を提供することも考えています」

災害時の炊き出し支援

災害時の炊き出し支援

将来的には、給食センターを地域の「食」を支える拠点にしたいと語る荻久保さん。深刻化する人手不足という課題を抱える業界において、さまざまな角度から持続可能な経営を目指します。