相談役とは?顧問や役員とどちらが上なのかや報酬について解説

話題の漫画「島耕作」シリーズでも主人公の島耕作は、相談役という役職に就いていました。ところでこの相談役とはどんな立場の人で何を行っているのでしょうか。相談役の役割やメリット、デメリット、報酬について企業コンサルティングを行っている専門家がわかりやすく解説します。

話題の漫画「島耕作」シリーズでも主人公の島耕作は、相談役という役職に就いていました。ところでこの相談役とはどんな立場の人で何を行っているのでしょうか。相談役の役割やメリット、デメリット、報酬について企業コンサルティングを行っている専門家がわかりやすく解説します。

目次

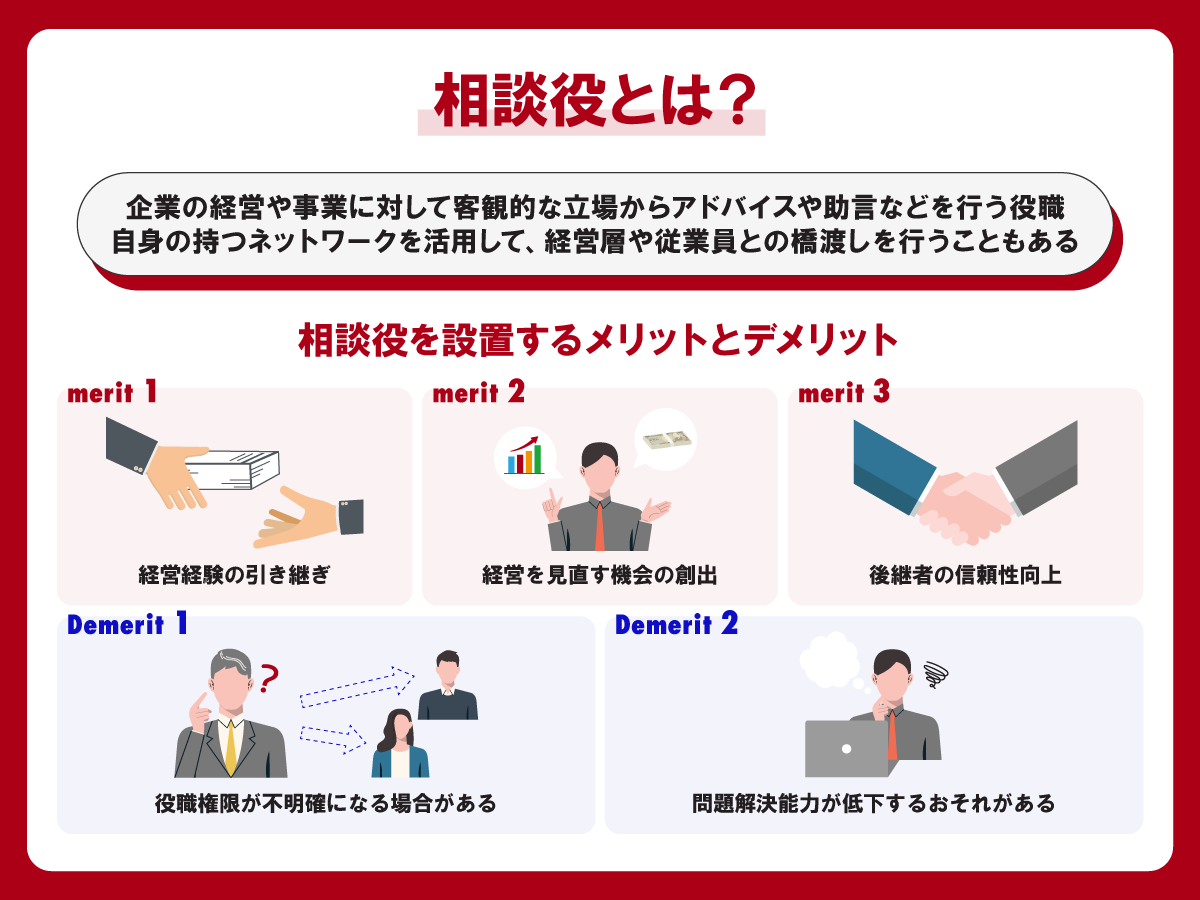

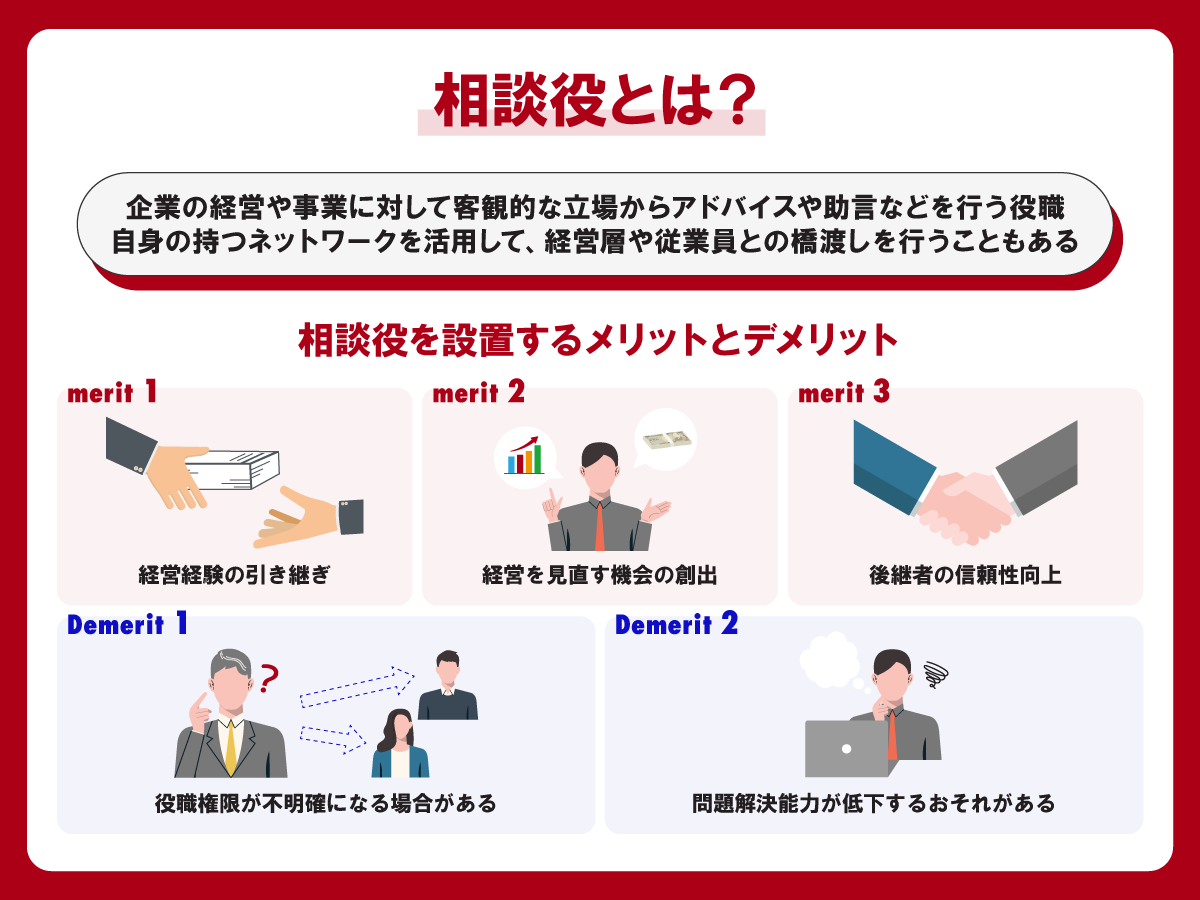

相談役とは、企業の経営や事業に対して客観的な立場からアドバイスや助言などを行う役職です。また自身の持つネットワークを活用して、経営層や従業員との橋渡しを行うこともあります。多くは過去に社長や取締役など経営に対して経験豊富な人物が担います。

ただし、相談役は経営者や役員とは異なり、組織内の権限を持たないのが一般的です。

相談役は、経営陣や社員をサポートする立場であり、企業の発展を後方から支える役割を担っています。具体的な役割は組織の方針や状況によって異なりますが、通常は客観的な立場として次のような業務を行います。

会社法では相談役の設置については定めていないため、組織内で明確な位置というのは定義されていません。そのため、企業によってその位置づけは異なります。

いくつかのパターンを示しますが、役員などの経営陣とは離れた位置づけになっています。

こちらは、社長へのアドバイザーというパターンです。相談役が社長直轄という位置にあることで、何かあったときにすぐに相談できるという特徴があります。二代目など経験が不足している経営者がいる企業に見られるパターンです。

こちらは、取締役員と管理職の中間という位置づけのパターンです。取締役の下の位置にあることで、企業の実運営に対して実業務を管理する取締役員へアドバイスを行うという特徴があります。以前役員だった人が相談役になる企業によく見られるパターンです。

こちらは、取締役会へのアドバイザーというパターンです。相談役が企業経営を行う全体に対して外部の位置にあることで、客観的に経営全体を見渡せるという特徴があります。外部の専門家などが相談役に就任する企業によく見られるパターンです。

相談役と企業内でよく見られる他の役職と相談役は何が違うでしょうか。それぞれの異なる点を解説します。

顧問も相談役と同じく、会社法による定義はありません。両者の違いは、相談役が経営全般に対しての助言を行うのに対して、顧問は専門性に特化した分野の助言を行う点です。そのため、顧問には弁護士や税理士などの士業が就くケースが多く見られます。

役員は会社法により、取締役、会計参与、監査役とされています。相談役と役員の違いは、相談役は経営に対して決定権を持たないのに対し、役員は決定権を持っている点です。そのため、相談役は助言にのみとどめています。

相談役と参与の違いも、意思決定権の有無にあります。相談役には意思決定権がないのに対し、参与にはある程度の意思決定権があります。参与は経営者や管理職を補佐するポジションとして、専門知識を持ってその業務を遂行します。一般的な管理職とは異なり、直接業務に携わらず部下を持たないことが多いようです。

主には部長クラスの職に就いていた人が、定年退職後にその専門性を活かしてもらうために参与になることも少なくありません。

相談役を設置することで多くのメリットをもたらしますが、デメリットも考えられます。ここでは代表的なメリットとデメリットを紹介します。

経営者の交代などにより経営経験が途絶えることがあります。その際に相談役の存在が社内外での安定を高め、新旧の経営陣の調整役として円滑な引き継ぎ業務を担います。

40代で経営を引き継いだ経営者が、相談役と一緒になって今後の経営方針を考えたり、相談役に役員とのパイプ役になったりしてもらったことで、大きな反発もなくスムーズに経営を引き継ぐことができたという事例があります。

相談役は客観的な立場から経営を見るため、内部では気づかなかった経営の偏りを是正したり、視野を広く見つめ直すきっかけを与えたりしてくれます。

客観的な立場から助言をもらうことで、経営陣がより適切な意思決定をできるようになるのもメリットです。

筆者もコンサルタントとして経営会議に参加し、客観的な立場からの意見を伝えたことで、経営陣が見えていなかったことに対して指摘を行った経験があります。

事業の後継者は、従業員や取引先からすぐに信頼を得ることが難しい場合があります。この際に相談役がいれば、仲介役として関係構築のフォローをしてくれます。

また、相談役自身の経験を元にした助言で、経営判断の適正が促され、より信頼性向上につながります。

新しい経営者は、元の経営者が持っている人脈を直接知らないことが多いものです。筆者の知る30代の若い経営者が、急遽社長を引き継いだ際に、相談役と一緒に取引先に挨拶に回ったことで、取引をスムーズに継続できたという事例があります。

相談役は本来経営に対しての権限は持たないはずですが、その人の実績や過去の役職などから権限を持っていると勘違いされてしまうこともあります。特に会社在籍中に権限を持った取締役が相談役になった場合、経営層へ強い影響力を持ってしまう危険性があります。

筆者も、以前専務だった人が退任して相談役に就いた際に、専務のときと同じ振る舞いをしたことで役員が経営判断に困ってしまったケースを見てきました。

このケースを防ぐためには、相談役としての役割と権限を明確に定義しておくことが必要です。

社内のトラブルや突発事項に対して相談役にばかり頼ってしまうと、自分たちで解決すべき問題や課題の解決策を考えなくなる危険性があります。

筆者が知る企業の中にも、外部専門家が相談役になった際、いつも軽快なアドバイスをもらえていたために頼りすぎてしまい、相談役が退任した後に自分たちで課題解決をする手法がわからずに困ったということがありました。

相談役からの助言はあくまでも情報提供にとどめておき、最終的な問題解決は経営者や役員が考えて行動を起こすようにすることが大切です。

相談役の報酬や契約形態は、企業の規模や業績によって異なります。一般的な考え方をご紹介します。

常勤の相談役の場合、その企業の取締役、執行役員と同等の報酬かそれ以上となることが多いです。

非常勤の場合にはフルタイムで働く従業員よりも低く設定するか、必要とされた都度報酬を支払うこともあります。

常勤と非常勤のケースがあります。常勤だと日常的な業務に対してすぐに相談することができますが、仕事がない状態でも報酬は発生します。非常勤は相談する問題が発生した場合にのみ出勤してもらいます。

いずれの場合も通常の雇用契約とは異なり、業務委託契約や委任契約といった形で契約をすることが多いです。

相談役は会社法ではその役割は定義されておらず、企業が任意に設置している役職です。では実際に相談役を設置している企業はどのくらいあるのか。また相談役に対しての考え方についてご紹介します。

2017年に経済産業省が発表した「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」によると、調査時点で相談役や顧問が在任している割合は62%でした。しかし、2022年に発表された同ガイドラインによると52.8%と大幅に減少しています。

相談役の人数も減少する傾向にあります。トヨタ自動車では2018年に61人から9人と大幅削減しています。また、関西電力では2021年にコーポレートガバナンスの強化を目的に、相談役を廃止しています。

このように相談役の見直しや廃止が検討されている背景として、相談役の役割が不透明であり、場合によっては経営に対して不当な影響力を及ぼしかねないこともあります。そのため、株主へ相談役の意義を説明することが難しいことが挙げられます。

相談役はその立場や役割を明確にすることで、その実績や人脈などを駆使して多くの課題を解決するヒントを与えてくれます。特に事業継承については、若い経営者が社員や元経営者には相談しにくいことでも、気軽に相談できるという立場になってくれることもあります。

企業として上手に相談役を設置し、その力を上手に発揮してもらうことで、企業の発展に寄与できます。また相談役になった人も、事業から引退をしても活躍できる場となりますので、相談役という立場を上手に活用していきましょう。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。