言った言わないトラブルの解決法!経営への影響や予防策を詳しく解説

「言った言わない」はビジネスにおいてできるだけ発生を避けたいトラブルの一つです。適切な解決法と予防策を講じない状態を続けると、企業にとって機会損失や信頼の失墜などを含めた思わぬ悪影響を引き起こす可能性があります。この記事では、その解決法と予防策についてわかりやすく解説します。

「言った言わない」はビジネスにおいてできるだけ発生を避けたいトラブルの一つです。適切な解決法と予防策を講じない状態を続けると、企業にとって機会損失や信頼の失墜などを含めた思わぬ悪影響を引き起こす可能性があります。この記事では、その解決法と予防策についてわかりやすく解説します。

目次

「言った言わない」は、社内の従業員同士や社外の取引先、顧客とのコミュニケーションでも発生する可能性があります。よくある例としては、次のような場面があります。

上司の指示や説明を部下が聞き取れていない、または聞いているつもりなのに無意識に部分的に聞き流してしまっているケースはよくあるパターンといえるでしょう。また、その逆もあり、上司が実際には指示を出していないのに出したつもりになっているケースもよくあります。

会議や商談の場面で話し合いの内容や結論をお互いに記録しておくことは、当たり前に行われていると思われがちです。しかし、取引関係が長く相談内容が習慣化している関係の担当者同士では、うっかり会議の記録そのものを省略したり、面倒がって内容を極端に簡略化したりして、第三者が読むと誰の意見なのかがわからない記録になってしまっていることがあります。

また、近年ではオンライン会議の頻度が高くなっているため、通信トラブルによる不明瞭な音声や顔の表情によって、伝えたつもりが実は正確に伝わっていなかったなどの認識のずれが発生することもあり、会議中の議論の記録を取っていないことが大きく影響をおよぼすこともあります。

親しい取引先や社内の他部署との打ち合わせなどでは、繰り返し同じような内容の約束や取り決めが行われることも珍しくありません。しかしそのような状況の中でも、いつもの話とは少し異なる新しい約束が発生することがあります。新しい約束については記録を残しておくべきですが、いつものように記録を省略したままでは、時間が経ってしまうと忘れがちになり、言った言わないが発生しやすくなります。

また、約束したこと自体をそっくり忘れてしまうというケース以外にも、自分が言った、または相手に言われた内容の一部について記憶違いをしてしまうこともあります。記憶違いは意図的なことや病気などではなく誰にでも起きる可能性があるものです。

近年はメールやチャットなどによるコミュニケーションの機会が増えましたが、込み入った内容の話題や急を要する件では電話を使用することも少なくないでしょう。部下への指示や取引先への依頼、社内の関係部署への報告などが急ぎで行われる場合、また伝える内容が多い場合は、電話で話しているだけでは文字の記録が残らないため言った言わないのトラブルが発生する危険性が高まります。

特に、電話では相手の顔が見えないことに加えて手短に済ませようという意識が働きます。そのため、言葉の省略や曖昧な表現のほか、組織の暗黙知や文化に強く依存したコミュニケーションスタイルになる傾向が強いため、社内外を問わず異文化出身者とはトラブルにつながる可能性が高くなります。

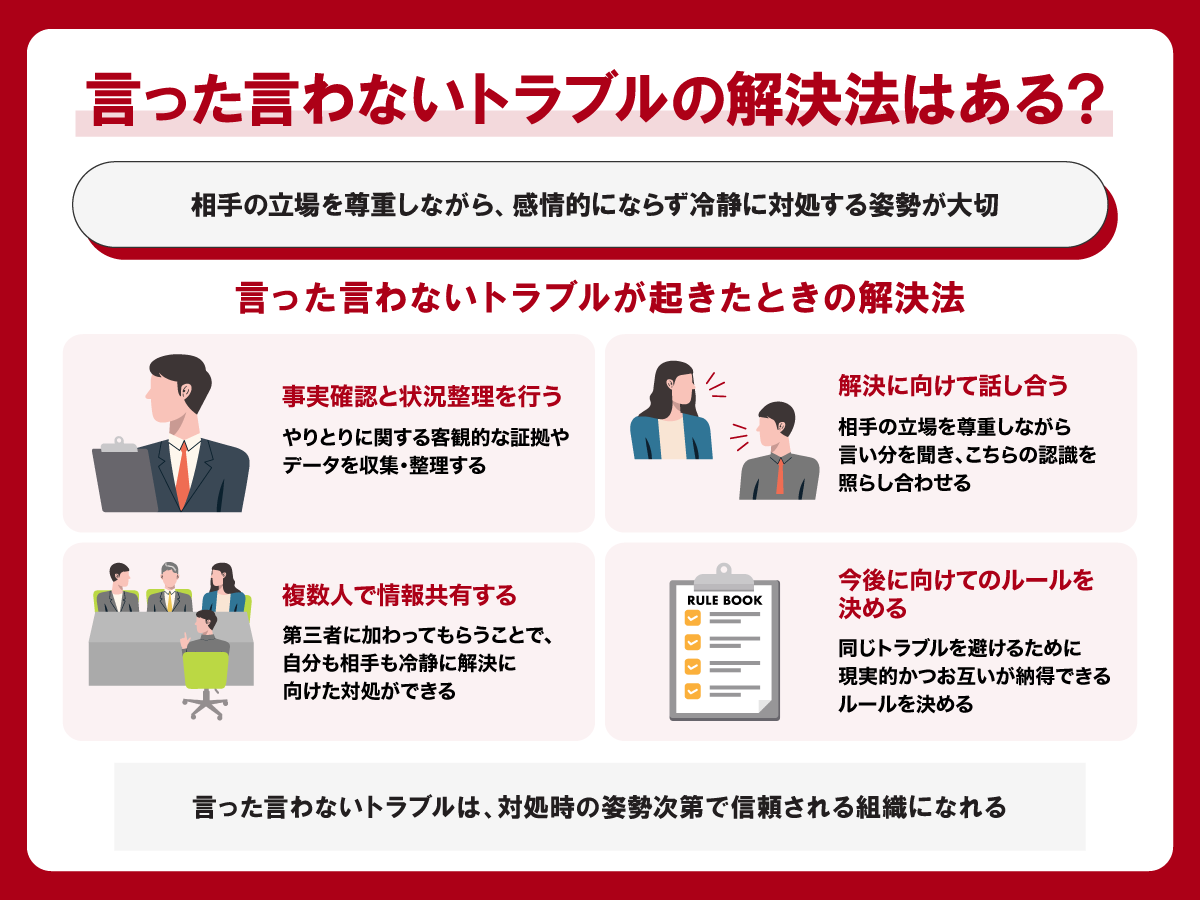

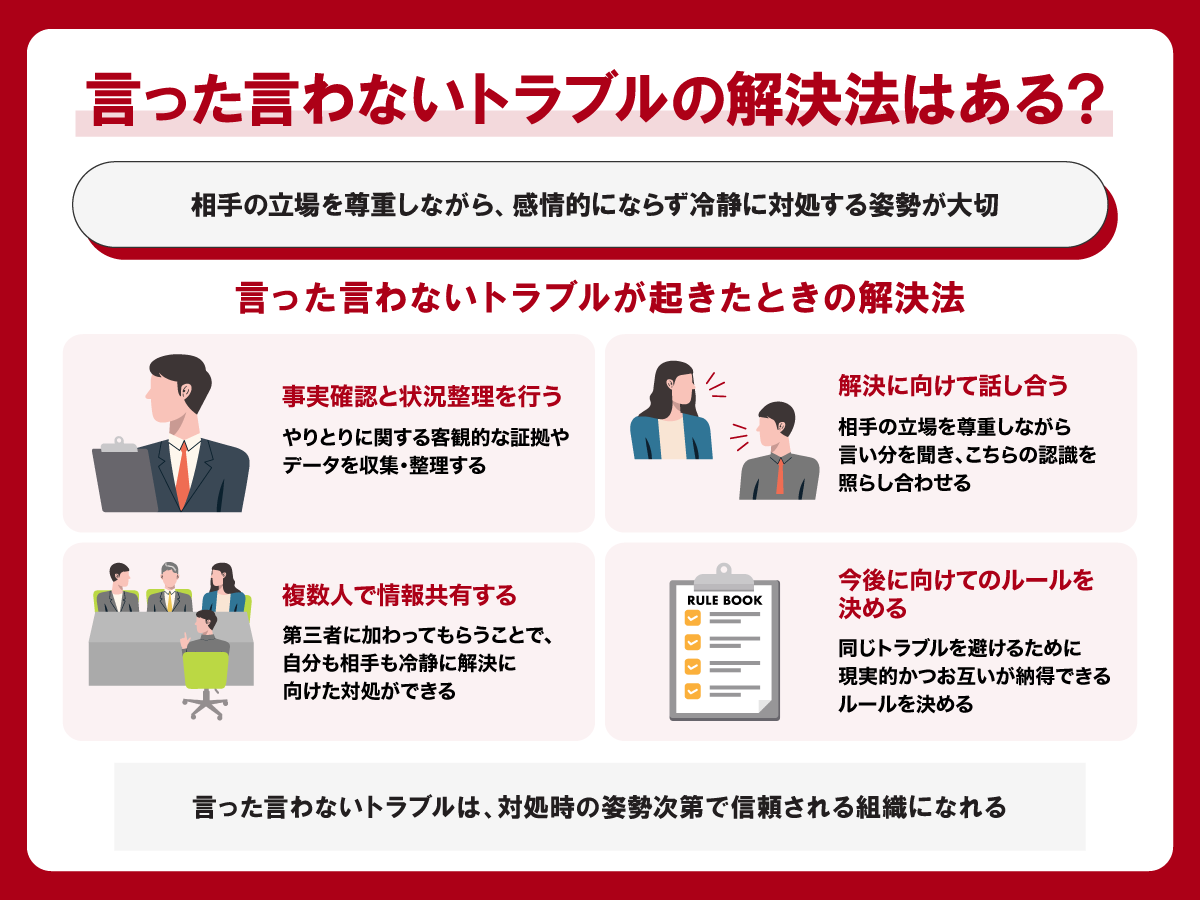

「言った言わない」のトラブルが起きてしまったときは、冷静に対処する姿勢が非常に重要です。相手の立場を尊重し、感情的にならずに次のような方法で解決を試みてください。

誰にでも記憶違いや認識違いは発生する可能性があるという前提に立ち、まずは記録されている事実を確認しましょう。自分と相手の記憶だけに頼らず、時系列のチャットやメールの記録など、やり取りに関するできる限り客観的な証拠やデータを収集・整理します。取引先とのやり取りの場合は、契約書や覚書、同席していた第三者の証言などを冷静に確認することも必要になるかもしれません。

事実確認と状況整理ができたら、その内容を元に解決に向けて建設的に話し合いをすることが重要です。仮に相手の主張が間違っていたとしても、相手を非難したり責めたりするのは禁物です。

重要なことは「言った言わない」のトラブルによって相手との関係性や業務またはビジネスの状況まで悪化させてしまわないようにすることです。そのためには、建設的な姿勢で相手の立場を尊重しながら言い分を冷静に聴き、こちらの認識と照らし合わせて話し合い、両者が協力して対応する必要があります。

言った言わないのトラブルが発生した場合、トラブルの発生が上司や周囲に露呈することを恐れて、自分だけで相手との解決にもっていこうとしてしまいがちです。しかし、可能であれば自分以外の第三者に共有して、状況整理を助けてもらうのがよいでしょう。第三者が加わることで自分も相手も冷静になり、解決に向けて対処することに注力しやすくなるからです。

同じトラブルを避けるため、現実的かつお互いが納得できる今後のルールを決めておくことが重要です。例えば、「短い打ち合わせでも決定事項とそれぞれの行動項目、期限を必ず記録して確認したうえで打ち合わせを終了することとする」などのルールを決めて文書化しておくことです。

「言った言わない」のトラブルは、該当の案件とその関係者にのみ影響がおよぶだけではありません。適切に対処を行い再発防止に努める組織体制ができていないと、いずれ経営全体にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。

「言った言わない」のトラブルが取引先との間で発生した場合、そのことが原因で当事者である社員と取引先との関係性が次第に悪化してしまうことがあります。どちら側の落ち度であったとしても、トラブル対処の過程で感情的になったり、そのことに言及して暗に相手を責めるような姿勢を見せたり根に持ったりすると、その後の新しい商談や取引の継続について相手の気持ちを削ぐ結果になるかもしれません。

一旦トラブルが発生すると、当事者の社員はその対応に追われて予定外の時間を使うことになります。それだけではなく、トラブルのことに気を取られて業務への集中力も影響を受けるため、業務効率が通常よりもかなり下がってしまう恐れがあります。

「言った言わない」のトラブルは、当事者同士だけに責任があるとは言えません。他の社員が「言った言わない」のトラブルを抱えているとき、上司や周囲の先輩社員から適切な支援を受けているか、もしくは当事者同士が気まずい関係になっても冷ややかな目で傍観されるだけで放置されているかどうかは、新入社員でも敏感に感じ取ります。

もし自分が「言った言わない」の当事者になったときに周囲や上司からの支援が得られず孤立してしまうかもしれないと感じたら、組織の将来に不安を感じて仕事へのモチベーションや生産性に悪影響をおよぼす可能性があります。その結果、離職者の増加にもつながる恐れもあるでしょう。

「言った言わない」のトラブルが社外の組織と発生した場合、その内容の重要性によっては法的措置にまでおよぶ恐れもあります。トラブルの焦点が契約上の支払、納品、サービス提供などに関係する場合、先方の顧客や取引先との関係性まで影響がおよぶ可能性もあるからです。場合によっては多額の損害賠償を請求されるリスクすら考慮しておく必要があるでしょう。もしそのような事態に発展すると、会社としての社会的な信用にも影響し、他の取引先や自社の顧客にまでネガティブな影響がおよんでしまうかもしれません。

「言った言わない」のトラブルを予防するには、現在組織内で構築されている対策を踏まえて、以下の3つを習慣化することが重要です。

社内での会議や打ち合わせ、外部の取引先や顧客とのやり取りにおいて、組織の全員が常に記録を残すことが当たり前の文化と仕組みを構築することが、効果的な予防策の一つです。もし記録を残す文化がまだ組織に浸透していない場合は、今日からでも仕組み作りに着手しましょう。

記録に残す仕組みを作るためには、情報共有のルールを関係者と認識合わせをする必要があります。情報共有は簡単にできる方法でなければ浸透しませんし長続きもしないでしょう。

ポイントは「議事録を誰がどのような項目について残すか」「誰もが記録を残す作業ができるか」です。例えば、社内コミュニケーションに使っているチャットツール(Slack、Microsoft Teams、Chatwork、LINEなど)を活用するなど、情報共有のために使用するツールへのアクセスのハードルが比較的低い手段を選択するのがよいでしょう。

チャットツールに限らず、情報共有のために活用するツールの使い方や手順について、マニュアルを作成しておくことも大切です。また、外部の取引先や顧客との記録には、契約や受注管理システムの中で先方とのやり取りの履歴がわかるようにしておき、顧客への情報共有のための手順書をあらかじめ作成しておくことも有効です。

会議や打ち合わせでは、合意に至った内容だけでなく、意見の相違があったことや結論に至らず次回以降に持ち越しとなった懸案事項など、今後のフォローの対象が何であるかを確認することも大切です。話し合いの中で双方が積極的にコミュニケーションを図ることで、お互いの考え方やその意図などをより明確に理解できるようになります。

逆に、コミュニケーションが乏しいと、お互いの想像や自分の解釈が相手にも伝わっていると思い込み、そこから認識のずれが広がり「言った言わない」の状況につながります。

「言った言わない」のトラブルは、予防策に取り組んでも100%避けることは難しいかもしれません。ただし、発生してしまった場合でも対処する姿勢に誠意があり、相手の立場や考えを尊重して丁寧に行動すれば、逆に相手や顧客に信頼される風通しの良い組織に成長することも可能です。

これまでに従業員の「言った言わない」のトラブルを上手く対処できずにいた経営者の人も、ぜひ風通しの良い組織作りへの一歩を踏み出しましょう。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。