共栄は1970年、材木業を営んでいた栗原さんの祖父・悦四郎さんが創業しました。棺のラインアップは約100種類で、年間で約10万基を製造しています。日本だけでなく、中国、ベトナム、インドネシアにも製造拠点があり、業界では有数の規模といいます。

広島県内などで材料を集めて工場で棺を組み立て、全国の葬儀社に卸しています。共栄がある地域はタンスの製造が盛んで良質な木材も多く、材木業をルーツにしているため、職人による優れた加工技術も強みとなっています。

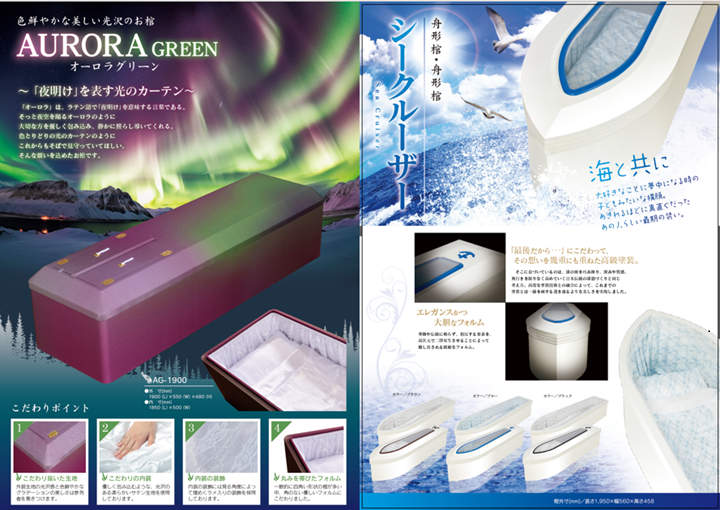

例えば、「レクサス」という棺は流線形で、後の「カープ棺」の原型となっています。カプセル状の棺「エリーゼ」は、ふたが半分ほど開けられる仕様で、故人の姿を見えやすくなり、しっかりとお別れを告げられる形になっています。

「今でこそ米国発のエンバーミング(遺体に防腐処理をして修復や化粧をする技術)が広まっていますが、父は30年以上前からそれに着目して棺を作ってきました。業界内ではパイオニア的存在だったと思います」

共栄の棺は見込み生産が基本です。全国に常時8千本の在庫を抱えていますが、葬儀は突然発生するため、受発注管理には神経を使います。「(在庫が限られる)超高級棺のようなものを頼まれたら、使命感をもって超特急で走ります」

デザイン性の高い棺を作る技術力が強みです

デザイン性の高い棺を作る技術力が強みです

開発営業で学んだ「BtoBtoC」

栗原さんが子どものころ、会社が家の真横にあり、従業員に囲まれて育ちました。「棺というより家具を作っている感覚に近く、家業への抵抗はありませんでした」

高校卒業後、父の勧めで米国に留学した後、父と付き合いのあった中国の棺メーカーに就職。社長の横について学びました。

1年後に帰国すると、「外の釜の飯を食べることも大切」と思い、就職活動して名古屋市に本社を置く大手配電盤メーカーに就職。大阪支店で、分電盤を入れるキャビネットなどの開発営業を担当します。

製品の納入先は卸売会社でしたが、開発営業の栗原さんは飛び込みでエンドユーザーである電気工事会社や町工場の声を直接聞いて、ニーズを掘り起こしていました。

「(ユーザーの)困りごとを聞いて製品の開発につなげるBtoBtoCの考え方は、今の仕事にも生きています。ゼロから入った会社で自信になり、初めて自分で道を切り開けた気がしました」

栗原さんと父で2代目の正樹さん(右)

栗原さんと父で2代目の正樹さん(右)

「おやじの思いが共栄の理念」

栗原さんは27歳のとき、一般社員として共栄に入社し、営業で静岡県と岡山県の葬儀社を担当します。特に静岡ではひたすら飛び込み営業を重ねました。

「葬儀社の住所を車のナビに入れ、1日20〜25件まわり、県内で知らない葬儀社はないというくらい飛び込みました。前職で物流ルートについて勉強した経験もいかし、営業していました」

栗原さんが驚かされたのは、従業員の意識の高さです。葬儀はいつ入るか分からないため、土日でも急に棺が必要となることも少なくありません。あとで代休が取れるとはいえ、休日出勤で棺を運ぶ従業員の姿に、胸が熱くなりました。

「棺が間に合わないと、葬儀社さんはもちろん、ご遺族さまが困るのが一番悲しいことです。お客さまのために、というおやじの思いが共栄の理念となり、みんなに浸透しているところがすごい会社だと思いました」

「プロダクトアウト」を貫く理由

棺はどんなにこだわって作り込んでも、すぐに燃やされてしまうことは避けられません。遺族が求めるのも多くがシンプルな形の棺といいます。

だからこそ共栄では、オリジナリティーの高い棺にこだわる「プロダクトアウト」の考え方を重視しているといいます。

「もちろん、売れなくていいと思うわけではありません。売値が高くなったり、失敗したりすることもありますが、『自分たちがいいと思う棺はこれだ』というスタイルで良いものを求めたい。四角い棺の中には宇宙があるんです」

それでも、遺族との窓口はあくまで葬儀社になります。「ほとんどの方は、『棺は燃やすものだから…』と思われています。葬儀社さんにも、ご遺族さまにも価値が伝わらないと、私たちの商品は使用して頂けません」

栗原さんは一計を案じます。それは、棺を載せるカタログの作り方を勉強することでした。

若手社員だったとき、従業員の親族が亡くなり、棺を選ぶ場面に立ち合ったことがありました。

「故人様を前に全然言葉が出なかったんです。棺の良さを熱く伝えようと思うほど、なかなか言葉が出なくて。葬儀社さんはこんな状況でご遺族さまと接しているのかと思うと、リスペクトの気持ちがさらに強くなりました。だからこそ、棺の良さが一目で伝わるカタログが必要だと思ったのです」

異業種のカタログから学ぶ

棺は高くて数百万円のものもあります。そこで栗原さんは、自動車のカタログから、レイアウトやキャッチコピーの重要性などを学びました。

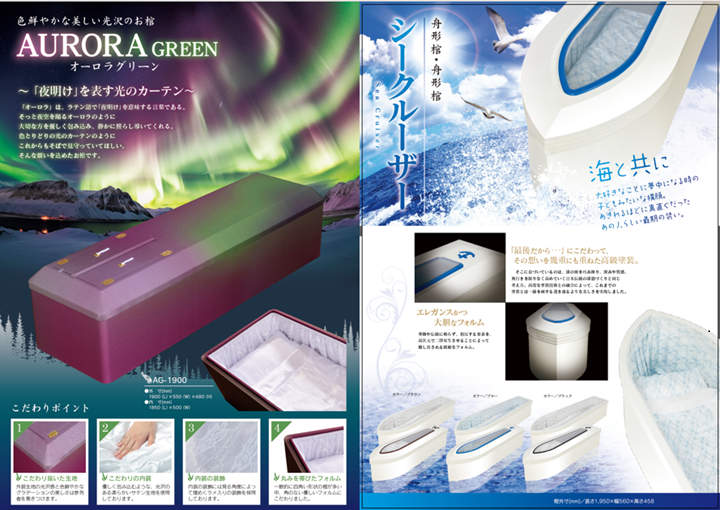

棺のカタログは葬儀社が製作し、棺メーカーの各商品が並ぶシンプルな構成が一般的です。そこで栗原さんは、棺の特徴が伝わりやすいカタログのひな型などを作成して提案しました。

「ある会合に出席したときは、偶然隣にいた方が大手飲食チェーンのメニューの制作に携わっておられました。その方から、飲食チェーンのメニュー表は金額順ではなくおすすめ順で並んでいることなど、参考になる視点を教えていただき、棺のカタログにも生かせると思いました」

「小菊」のカタログ

「小菊」のカタログ

例えば、共栄の棺に金色をあしらった「小菊」という商品があります。カタログを見るとデザイン性が高く、「職人のこだわり」として高級織物・佐賀錦を使用していることなど、詳しく解説しています。

「こういうカタログだとイメージが伝わりやすくなります。『棺は燃やすものだから…』と思われがちですが、ご遺族さまの会話のきっかけになるようなものを作ろうと思いました」

棺のイメージが伝わるカタログが特徴です

棺のイメージが伝わるカタログが特徴です

恩人の葬儀が「ものづくりの原点」

栗原さんが「共栄のものづくりの原点」と言う商品が、メッセージ棺「安曇野」です。ふたの部分が障子の枠になっており、故人に感謝のメッセージを書いて、貼り付けることができる棺です。

2013年ごろ、栗原さんが尊敬する経営者が若くして亡くなり、その葬儀で「安曇野」が使われました。

「安曇野」のカタログ

「安曇野」のカタログ

栗原さんは通夜が終わって散歩していたら迷子になり、偶然、葬儀場の近くに来ていました。もう一度最後のあいさつをしようと中に入ると、「安曇野」を囲む遺族の姿を目の当たりにします。

「そこでは、息子さんたちがメッセージを書いたり、社長が生前好きだったマイケル・ジャクソンの写真を棺に貼ったりしていました。この棺を見れば、社長がどんなに家族から愛されていたのかが伝わるじゃないですか。ご遺族さまとは初対面でしたが、その場で『お父さんはかっこよくて、めっちゃあこがれていた』という話をしました」

この出来事で、栗原さんは「棺には力がある」という思いを強くします。「葬儀は遺された方のためのものでもあります。『お父さんらしい棺だったね』という言葉があれば、きっとご遺族さまは安心し、気持ちの回復力も早くなる。そうした棺への強い思いが、後のカープ棺のきっかけになりました」

「カープ棺」の着想は10年前から

「カープ棺」誕生のきっかけは、2015年にまでさかのぼります。

カープから海を渡り、大リーグ・ヤンキースなどで活躍した黒田博樹投手が、再びカープに戻ったタイミングでした。ヤンキースとの契約延長ではなく古巣を選んだ決断がファンに称賛され、野球少年で熱烈なカープファンだった栗原さんの心も動きました。

「カープとは全く取引がありませんでしたが、グッズ開発の部署に電話し、『カープの棺があれば、カープファンのご遺族さまは喜ぶのではないでしょうか』という気持ちを伝えました」

その時は実現しませんでしたが、栗原さんはあきらめません。共栄の製造責任者に「真っ赤に塗った棺を作ってもらえますか」と見切り発車で指示を出し、プロトタイプをつくることにしたのです。

底の部分以外、すべての角が丸い流線形の高級棺「レクサス」を赤く塗りました。「ただ赤く塗っただけですが、すごくかっこいいものができました」

プロトタイプの真っ赤な棺

プロトタイプの真っ赤な棺

それから9年後、栗原さんの思いが形になります。カープの歴史に輝く名投手の訃報から事態が動いたのです。

※9日公開の後編「遺された方が悔いのないように 共栄がカープ棺に込めた思い」では、「カープ棺」が誕生するまでの道のりや、完成後の反響、家業の礎を築いた祖父や父への思いなどに迫ります。