共栄は職人による優れた加工技術などを強みに、年間10万基の棺を製造するメーカーです。栗原さんは27歳で家業に入ってから、「棺には力がある」という思いを胸に、魅力あるカタログづくりのサポートなどで販路を広げてきました。

「カープ棺」の着想は2015年、黒田博樹投手のカープ復帰を受けてファンが盛り上がったことを受けて生まれたものです。そのときは実現に至りませんでしたが、野球少年で熱烈なカープファンの栗原さんはあきらめず、真っ赤な棺のプロトタイプを作りました(前編参照)。

地道に赤い棺の価値を広めようとした栗原さん。その思いが形になる日は、突然やってきたのです。

着想から8年後の発注

着想から8年後の2023年6月、葬儀社から急に赤い棺の発注がありました。共栄では急いで棺を手直しし、誰の葬儀で使われるのか分からないまま、翌日に広島市内の斎場に運びました。

それは、プロ野球で通算213勝を記録したカープ一筋の名投手・北別府学さんの葬儀で使われるものだったのです。

その日の夕方、共栄の赤い棺に北別府さんの亡骸が納められることになりました。

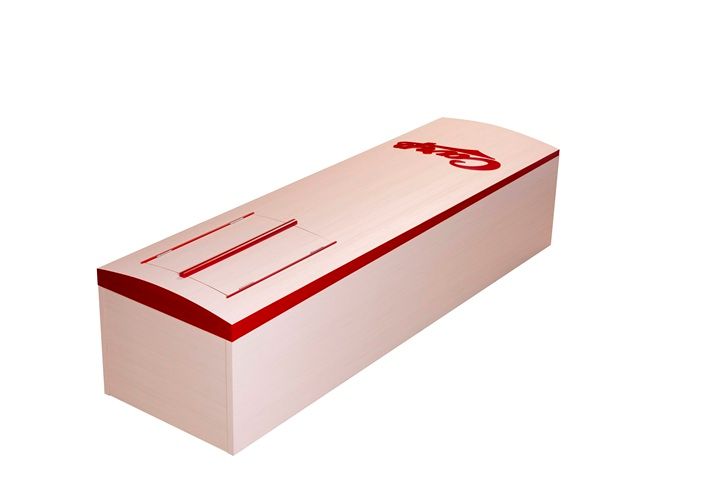

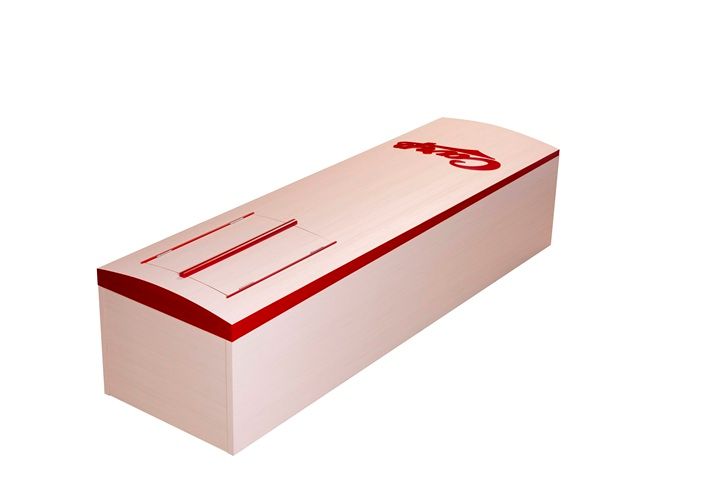

棺の製造は高い技術力に裏打ちされています

棺の製造は高い技術力に裏打ちされています

そして、共栄の赤い棺を広島の名選手たちがかつぎました。その模様が夕方から報道され始めると、「真っ赤な棺」という言葉がインターネットで広がりました。

「真っ赤な棺」がニュースに

そして全国ニュースになった夜遅く、栗原さんの携帯電話が鳴ります。「栗原君のところの棺じゃない?」。全国の葬儀社からの反響でした。

翌朝には、スポーツ各紙が1面で北別府さんの葬儀を取り上げ、共栄の赤い棺も大きな写真で載っていました。「棺桶とはご遺族さまの穏やかなお見送りのためのものだと、あらためて思いました」

また、共栄の棺が北別府さんの葬儀で使われたのを知ったカープファンの男性からも「この棺で旅立ちたい」と連絡が入りました。共栄では白地に赤いラインを入れ、カープを意識した棺を製作・納品したそうです。

そして、北別府さんの葬儀がきっかけとなり、球団の公認が下りた「カープ棺」の発売が決まりました。

広島県福山市にある共栄の配送センター

広島県福山市にある共栄の配送センター

「カープ棺」に込めたこだわり

棺は他の球団グッズとは毛色が異なります。発売についてどんな反応があるかというのは、栗原さんも意識していました。

「公認してくださったカープ球団の思いに応える棺を全力で作りたい」。球団ロゴ入りのカープ棺(オープン価格)は、細部にまでこだわりました。

カープ棺は「ホーム&ビジター」のユニホームを意識し、赤と白の2種類を作りました。

赤い棺は、カープの象徴「赤ヘル」の輝きを出せるよう、職人が何度も重ね塗りして鏡のように仕上げました。

赤い「カープ棺」は大きな窓が特徴です

赤い「カープ棺」は大きな窓が特徴です

フォルムは高度な技術が求められるなめらかな流線型。窓は透明な樹脂製で通常のサイズよりも大きく、故人へのお別れがしやすいようにしました。故人がまとう装束には、ロゴやマスコットのカープ坊やの刺繍を入れられます。

赤い棺のほかに作った白い棺も、随所にこだわっています。

ホームユニホームを意識した白い「カープ棺」

ホームユニホームを意識した白い「カープ棺」

横から見ると頭のほうが少し高い形状に仕立てました。これは、カープらしくこいのぼりをイメージしました。

「こいのぼりは子や孫のために贈るもの。棺は逆に、子や孫がご両親や祖父母に贈る最後のプレゼントです。お返しの意味を棺に込めて、大切な方の最期を送ってあげられたら、という想いでデザインしました」

横からの姿はこいのぼりを意識しました

横からの姿はこいのぼりを意識しました

カープ棺は2024年4月に販売。球団のファンブックでも告知し、ファンの間で話題になりました。

カープ棺の入棺体験会も企画

栗原さんは2024年5月、広島市内の寺で、事実上のお披露目となるカープ棺の入棺体験会を開きました。

入棺体験は2回で計40人が集まりました。広島市内の知人を紹介してもらったり、大学生に「社会人という野原に出るまでに、人生の棚卸しをしたらいかがでしょうか」と働きかけたりしました。

共栄が企画したカープ棺の入棺体験会

共栄が企画したカープ棺の入棺体験会

当日は地元メディアからの取材もありました。栗原さんにとって、カープ棺への思いを初めて公に語る場です。取材には「カープを愛した方のために、その人らしいお別れをしていただきたいという思いで作りました」と答えたそうです。

カープ棺は県外も含め、赤と白を合わせて20基の注文がありました。そんななか、栗原さんが葬儀社経由で聞いた印象深い話があります。

「カープファンだった男性が、亡くなった妻を『これで送ってあげたい』と思い、カープ棺を選んだそうです。故人さまは、もしかしたらファンではないかもしれない。だけど、遺された方が悔いのない送り方をするという世界を、僕が望んでいたので感慨深かったです」

栗原さんは現在、カープだけでなく他球団のファンに向けても、各チームのカラーに染めた棺を制作できないかと考えています。

「在りし日」を振り返る棺に

共栄は他にも異業種と絡めた棺を製造しています。小学館発行の雑誌「和樂」と一緒に「青海波」という棺を制作しました。今後、芸術大学とコラボした「アート棺」の構想も進めようとしています。

「和樂」とコラボした「青海波」

「和樂」とコラボした「青海波」

カープ棺をはじめとする独自商品が、共栄の売り上げの主力というわけではありません。それでも、栗原さんは「棺や葬儀に対するイメージを変えたい」といいます。

「カープ棺が話題になってから『棺に対する考え方や見え方が変わった』と仰っていただける機会が増え、終活などの話に興味を持たれた方からのご連絡を受けることも増えました」

近年、葬儀業界を取り巻く環境は激変しています。高齢化で葬儀件数は増えているものの、家族葬などによる式典の簡素化が加速し、業界全体の課題となっています。

「『棺は焼くものだから…』と思われがちかもしれません。それでも私は葬儀を、故人さまがどんな方だったのかを伝える場にしたいと思いました。故人さまやご遺族さまの思いがこもった棺を見て、在りし日を振り返るきっかけにしていただきたい。棺はその象徴なんです」

「CAN-OK」を旗印に

栗原さんはカープ棺の誕生に先立つ2020年、創業50年のタイミングで、父から社長を引き継ぎました。

創業50年を機に代替わりしました

創業50年を機に代替わりしました

栗原さんは社長就任後、投稿プラットフォームのnoteに投稿を始めました。そこでは、栗原さん自身が社員の魅力を紹介する「他己紹介」を掲載しています。その文章はQRコードにひもづけて、各自の名刺に貼ってもらっています。

「ご家族の方からは『社内での様子が分かってうれしかった』という反応もあり、胸は熱くなりました」

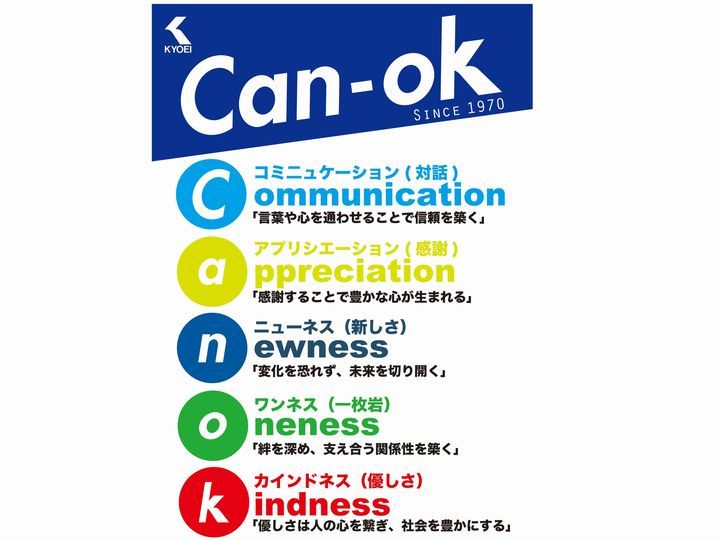

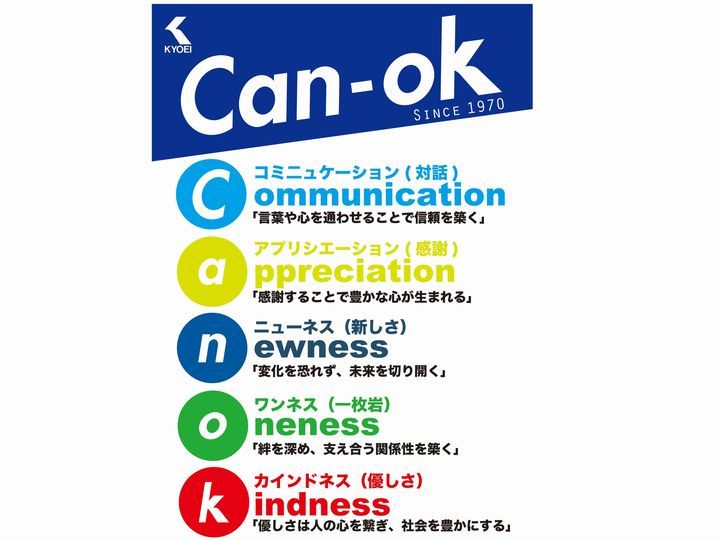

「CAN-OK」というコンセプトも策定し、プリントしたTシャツを社員に配っています。「かんおけ」とひっかけた言葉ですが、単なるしゃれではありません。

それぞれの頭文字は、Communication(対話)、Appreciation(感謝)、Newness(新しさ)、Oneness(一枚岩)、Kindness(優しさ)という行動指針にしました。

「CAN-OK」に込めた思い

「CAN-OK」に込めた思い

「いこるところ(炭に赤々と火が付いた状態)に人が集まる」という言葉があります。その状態こそが、栗原さんが描く家業の姿なのです。

「筋をたがえない」経営を

栗原さんの根底には、棺の価値を広めてきた創業者の祖父、2代目の父への尊敬の念があります。

会長を務める父には、今から「おやじの葬儀はしっかりと営ませてほしい」と伝え、終活の準備をしているそうです。

「生前におやじの肉声を残して葬儀で流すなど、社員からもアイデアを集めています。仮におやじが亡くなり、共栄のみんなが落ち込んだ時も、自分に気合を入れて次の一歩に進むためのお葬式にしたいです」

「創業者と2代目がいるからこそ、今の僕があります。2人がやってきたことを想像し、筋をたがえない経営を心がけなければいけません。素晴らしい人生を歩んできたという思いを棺に込める。そんなメーカーでありたいと思っています」