通勤経路図・通学路地図の書き方 地理院地図で略図を簡単に作成

会社への通勤経路図や、子どもの通学路地図を作るときに役立つのが国土地理院の提供する「地理院地図」です。住所検索はもちろん、距離計測や作図機能も備わっているため専用の作成ソフトに頼らずとも無料で完成させることができます。通勤・通学経路図を作成する具体的な手順と距離計測の方法を紹介します。

会社への通勤経路図や、子どもの通学路地図を作るときに役立つのが国土地理院の提供する「地理院地図」です。住所検索はもちろん、距離計測や作図機能も備わっているため専用の作成ソフトに頼らずとも無料で完成させることができます。通勤・通学経路図を作成する具体的な手順と距離計測の方法を紹介します。

目次

通勤経路図とは、自宅から職場までの道のりを示した地図のことで、通勤手当の計算のほか、災害時などの安全管理や緊急対応に活用される場合があります。

一方、通学路地図とは、安全確保を目的に、学校から自宅までの距離、実際に通る道を把握するために学校に提出するものです。

国土地理院によると、地理院地図は、国土地理院が捉えた日本の国土の様子を発信するウェブ地図のことです。最新の道路が反映されているほか、緯度・経度に加え、標高を知るのにも役立ちます。

明治期の低湿地データ等の災害リスク情報を含む防災に役立つ多数の地図も掲載されています。

今回は、地理院地図を使って通勤・通学経路図を作成する手順を紹介します。

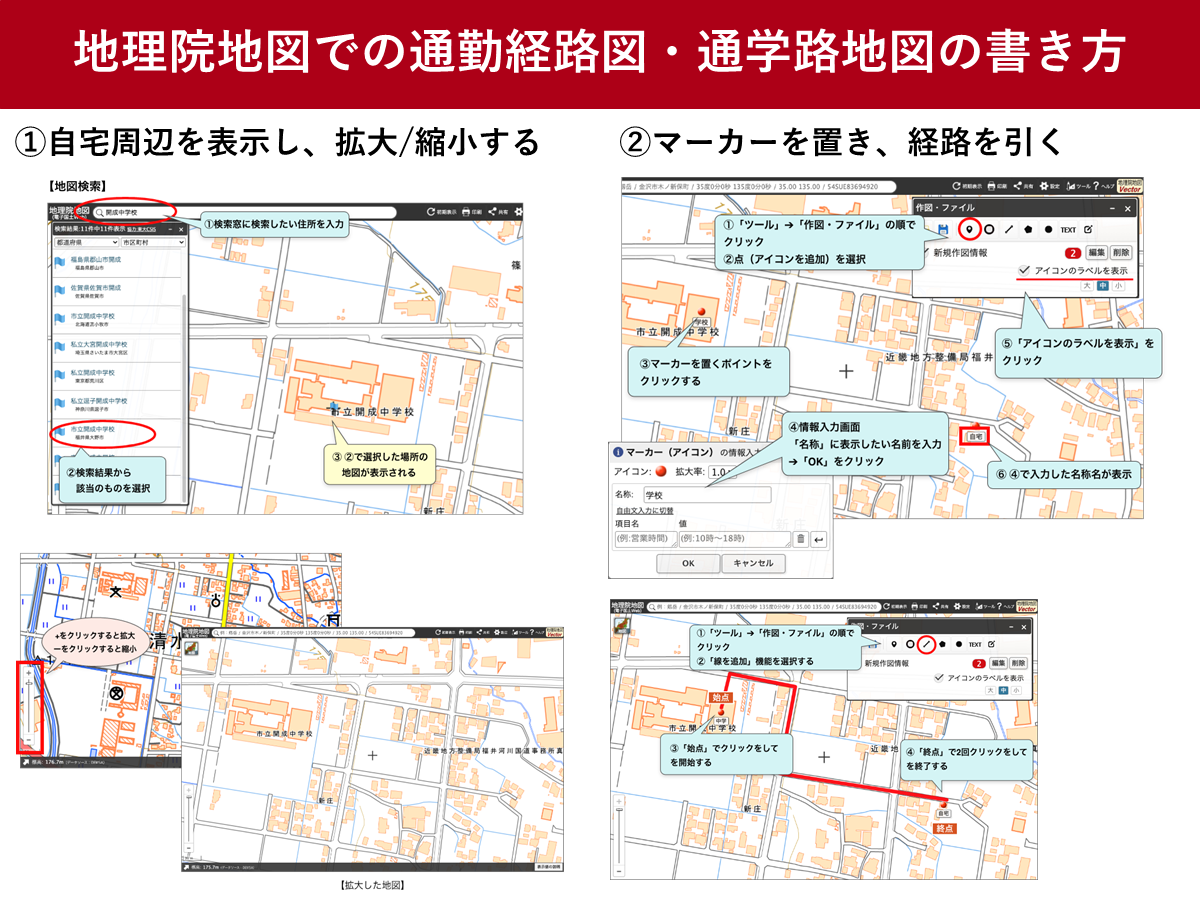

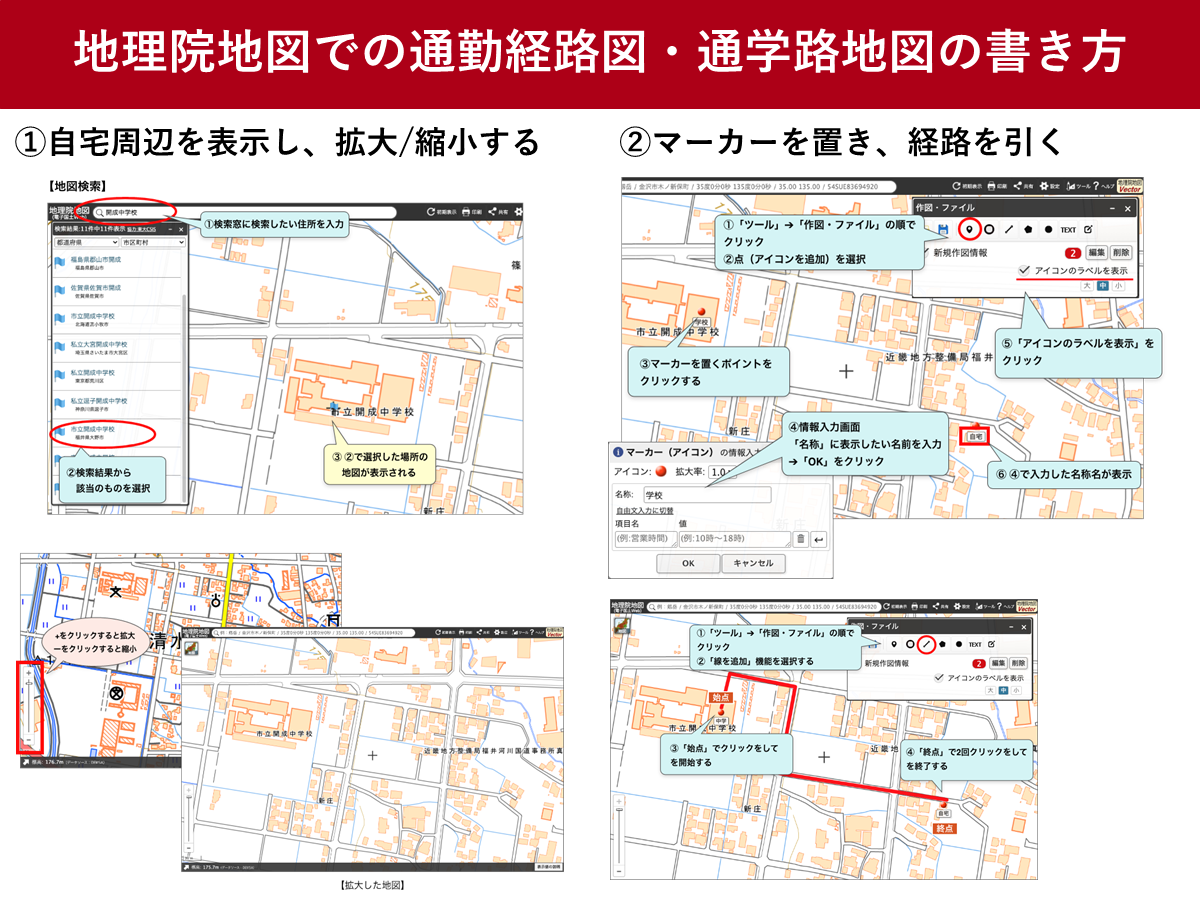

パソコンやスマートフォンで、地理院地図のサイトにアクセスします。

画面上部の検索窓に自宅の住所を入力し、Enterキーを押すか検索ボタンをクリックします。地図が移動し、自宅周辺が表示されます。必要に応じて、地図の拡大・縮小ボタン(画面右側の+/−)やドラッグ操作で、表示範囲を調整してください。

画面左側にあるメニューから「ツール」>「作図・ファイル」を選択します。作図用のツールパネルが画面右側に表示されます。

作図ツールパネルのマーカーのアイコンをクリックします。自宅、最寄り駅、バス停、乗り換え地点、会社や学校など、経路上の重要なポイントとなる場所に、地図上をクリックしてマーカーを置いていきます。

作図ツールパネルの「線を描く」アイコン(/のような形)をクリックします。地図上で、自宅から出発し、駅やバス停、会社や学校など、マーカーを置いた地点をクリックして順番に結んでいきます。これが通勤・通学の経路になります。

自宅から会社・学校の距離を測るには「ツール」>「計測」>「距離」を選択し、通勤・通学ルートを道なりにたどると、計測結果が表示されます。

すでに経路を描いている場合は、「距離」の代わりに「選択図形」を選択し、描画した経路の上でクリックすれば、描画した経路の距離を表示してくれます。

経路図が完成したら、保存または印刷します。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。