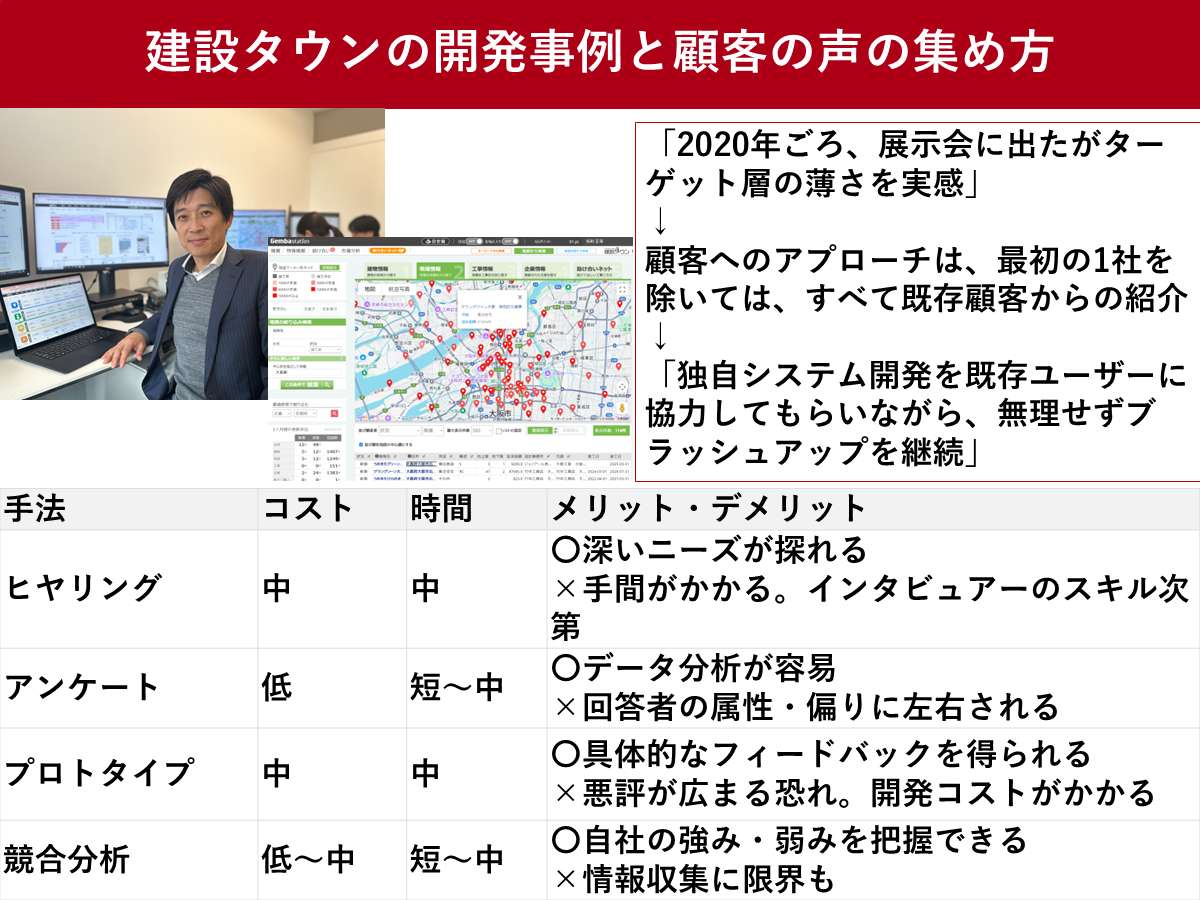

そう話すのは、家業の建設会社「ホーセック」をIT活用で粗利率を45%にまで引き上げた経験をもつ代表取締役の毛利正幸さんです。新会社「TRECON」を立ち上げ、開発した建設業向けクラウドシステム「建設タウン」を広めようとしています。

顧客へのアプローチ方法は、最初の1社を除いては、すべて既存顧客からの紹介で広がってきました。「独自システム開発を既存ユーザーに協力してもらいながら、無理せずブラッシュアップを続けています」と話します。

利用企業が増えれば増えるほど利益が伸びるのがクラウドサービスの特徴です。しかし、毛利さんは2020年の建設DXをテーマにした展示会に出展したとき、「ターゲット層の薄さ」を身をもって実感したといいます。

建設DXに課題感を持っている企業は、売上高200~1500億円の事業規模の大企業がほとんどでした。建設タウンは、事業規模の大きな事業者からのニーズも感じられました。しかし、大手企業はすでに様々なITツールを導入しており、ここからさらに統合システムを導入できるような状況にないため、とても限られたターゲットのみが対象になる可能性が見えてきました。

また、サービスを一気に広げるとカスタマーサポートの人的リソースがどれぐらいかかるのか、この時点で見通すのも難しかったといいます。

「投資家たちからの出資も検討しましたが、5年程度で結果を求められます。サービスの理想形を実現するためには、外部の資本を入れることはマイナスになってしまう可能性がありました」

そこで、サービスの洗練度を高めるため、できるだけ同じ理想形を目指すユーザーの質の高い困りごとが解決できるようシステムの完成度を高めることを優先します。

その結果、サポートや開発など、少ない人的リソースをブラッシュアップに投入することで、理想形を目指すユーザーに向き合うことができ、質の高い機能追加や、高度な思想を踏まえた機能追加が実現できたといいます。

「奥の深いDX化を実現するためには、事業や社員の成長に合わせる取り組みが重要となり、焦らず、時間をかけてじっくり進めることが求められました。どのユーザーとも、じっくりと時間をかけて、DX化を実現している意味合いを理解いただき、各社に合わせた成果を実感いただけているのではと感じています」

新規事業の歓迎すべき「失敗」とは

新規事業をやっていると、「失敗は悪ではない。挑戦しないことが悪」といった言葉を耳にすることがあります。ある意味で正しいのですが、失敗は検証やピボット可能であることが前提です。

新規事業が失敗する主な要因に、新商品・新サービスの顧客を絞り切れていなかった、顧客が本当にお金を払ってでも解決したい課題ではなかった、顧客を絞ったところ、投資金額を上回るほど利益が出なかったといったことがあります。

新商品・新サービスを立ち上げたとき、Web・SNS広告を打ち、インフルエンサーとコラボし、展示会にも出展、プレスリリースも出して……と認知拡大にお金を投じる企業は少なくありません。

しかし、顧客や顧客のニーズを絞り切れないまま、広告宣伝に予算を投入すると、その後のリカバリーが難しくなります。

新規事業は、適切な顧客のニーズを洗い出し、このニーズに合う商品・サービスはこれではないかという仮説を組み立てることから始まります。ここから検証を繰り返し、成功確率の高い事業へと成長させていくという手順をとるのも一つの手段です。

顧客に「刺さる」か? 検証のための具体的な方法

顧客のニーズを把握するための市場調査は多岐にわたりますが、中小企業でも比較的容易に取り組める手法をいくつか紹介します。

| 手法 |

コスト |

時間 |

メリット・デメリット |

| ヒヤリング |

中 |

中 |

〇深いニーズが探れる

×手間がかかる。インタビュアーのスキル次第 |

| アンケート |

低 |

短~中 |

〇データ分析が容易

×回答者の属性・偏りに左右される |

| プロトタイプ |

中 |

中 |

〇具体的なフィードバックを得られる

×悪評が広まる恐れ。開発コストがかかる |

| 競合分析 |

低~中 |

短~中 |

〇自社の強み・弱みを把握できる

×情報収集に限界も |

既存顧客の課題を集める

まず、創立したばかりのスタートアップにはなく、老舗の中小企業にあるもの。それは、既存顧客です。商品やサービス、企業、ブランドに信頼を持っている「ロイヤルカスタマー」だとも言えます。

まずは、営業担当者から向き合っている既存顧客に困りごとや「こんなことできないか?」という問い合わせがないか確認してみましょう。

そうでなくても、普段の仕事関係から業務課題を聞きやすい間柄にありますし、あなたの会社のことをよく理解しており、率直な意見をくれる可能性が高いでしょう。

ユーザーヒヤリング

新しい商品・サービスが既存顧客に当てはまらない場合、別途ユーザーヒヤリングをしましょう。顧客に直接話を聞くことで、ニーズや不満、潜在的な要望を理解することから始められます。

そのためには、検証の対象となるターゲット顧客を明確にしましょう。ターゲットを絞り込むことで、より効率的で質の高いフィードバックを得ることができます。

アンケート調査

アンケート調査も有効な手段です。広範囲の顧客から効率的に意見を収集することができ、定量的なデータを把握するのに役立ちます。Googleフォームなど無料のアンケートツールを利用すれば、比較的容易に始められます。SNSを活用して顧客の声を集めることも有効な手段です。

そのほかにも、モニター調査、競合分析など、様々な調査手法を組み合わせることで、より多角的に顧客ニーズを把握できます。

最低限の試作品を作ってみて反応を探る

プロトタイプ(試作品)を作成し、実際に顧客に使ってもらい、フィードバックを収集する方法もあります。

最近では、SNSで悪評が拡散されやすい、顧客離れが早いといった課題はあるものの、リーンスタートアップの考え方を参考に、まずはMVP(Minimum Viable Product)を開発し、早期に顧客の反応を見てみましょう。必要最低限の機能に絞ることで、開発コストを抑えながら、市場のニーズを検証することができます。

ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。

おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。