Googleフォームの作り方を紹介 Webアンケートのおすすめツールも

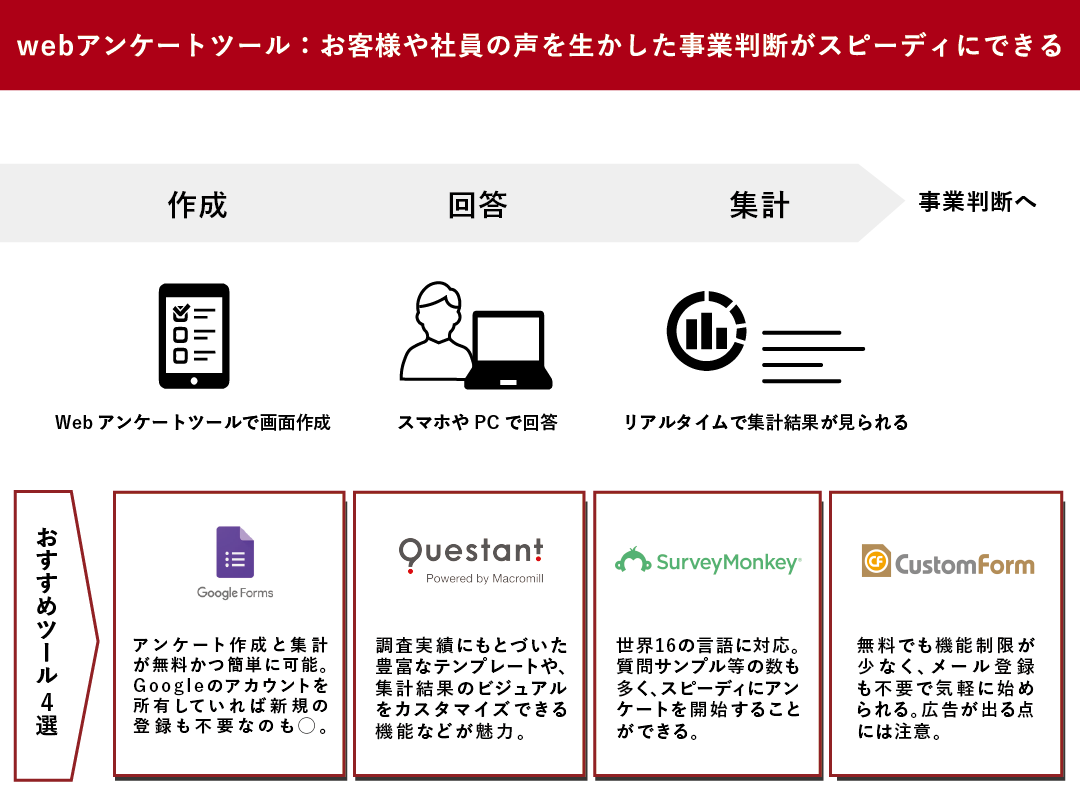

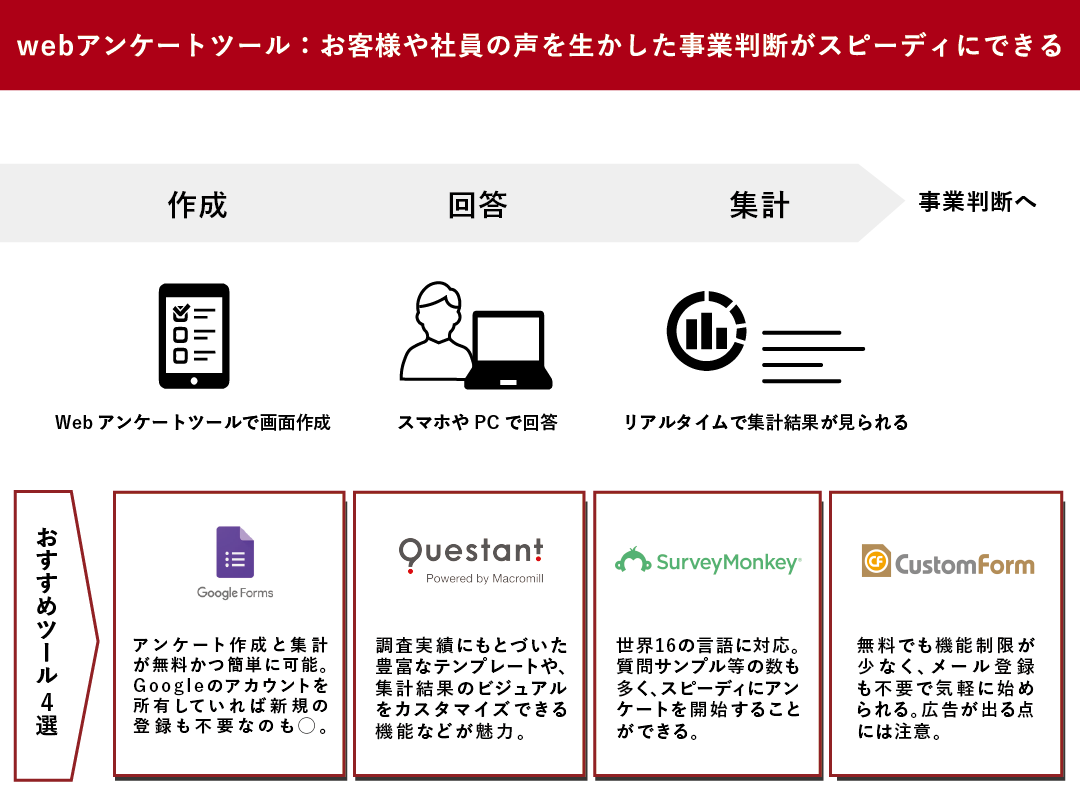

Webアンケートは、作り方がわからなくても、作成ツールを使えば簡単にできます。この記事で、Googleフォーム (Google Forms)を使ったWebアンケートの作り方の手順を実際の画面を交えながら解説します。また、それ以外の会社が提供するオススメのツール3つと、目的に合ったツールの選び方もご紹介します。

Webアンケートは、作り方がわからなくても、作成ツールを使えば簡単にできます。この記事で、Googleフォーム (Google Forms)を使ったWebアンケートの作り方の手順を実際の画面を交えながら解説します。また、それ以外の会社が提供するオススメのツール3つと、目的に合ったツールの選び方もご紹介します。

目次

Webアンケートを作るときは、基本的に、既存の作成ツールを利用します。

中でもオススメなのが、Googleフォームです。調査画面の作成と集計が、無料で、かつ簡単に行えます。

利用するにはGoogleアカウントが必要ですが、普段使っているアカウントがあれば、あらためて登録手続きをする必要はありません。

Googleフォームを用いたアンケートの作り方を、実際の画面を交えながらご紹介します。

Googleドライブを立ち上げ、左上の「+新規」のボタンをクリックします。メニューが開くので、「Googleフォーム」を選びます。メニューの中に「Googleフォーム」がない場合は「その他」を選ぶと出てきます。

このような画面が立ち上がるので、「無題のフォーム」の箇所にアンケートのタイトルを入れます。その下の「フォームの説明」には、挨拶とアンケートの簡単な説明を入れるとよいでしょう。

「無題の質問」の箇所に、アンケートの質問を入力します。右側の「ラジオボタン」とある所をクリックして回答形式を選びます。回答形式は以下のものがあります。

回答選択肢は、「オプション1」の欄から入れていきます。選択肢はその下の欄から追加できます。ただし、あまり選択肢が多いと回答しづらくなったり、回答傾向が分散して分析しにくくなることもあります。

ひとつの質問の作成が終わったら、右上の「+」のボタンにカーソルを合わせると「質問を追加」の文字が現れますので、クリックして質問を追加していきます。この工程を繰り返し、アンケートで聴きたい質問を全て入力します。

なお、Googleフォームでは、ドラッグ&ドロップで質問の順序を入れ替えたり、選択肢の順序を入れ替えたりできます。修正が簡単にしやすいのも、Googleフォームの特徴です。

アンケート参加者の全員に必ず回答してもらいたい質問は、右下の「必須」をONにします。

アンケートの入力が終わったら右上の目のようなボタンをクリックして、「プレビュー」を表示し、アンケートの最終的な見た目を確認しましょう。問題があれば、作成画面に戻って修正します。

また、「プレビュー」を表示するボタンの横にあるパレットのようなボタンで、アンケート画面の色などをカスタマイズすることも可能です。

アンケートが完成したら、右上の「送信」ボタンをクリックします。アンケート画面を共有する方法は「メール」「リンク」「Facebook」「Twitter」などから選べます。

アンケートに回答があれば自動で集計され、リアルタイムで結果を見ることができます。グラフで表示する機能もあり、結果をより簡単に把握することが可能です。

Googleスプレッドシートと連携しているので、結果をcsvで入手することもできます。

Webアンケート作成ツールは、Googleフォーム以外にも様々なものがあります。その中で、使いやすく基本的に無料で使えるものをご紹介します(内容は2023年7月時点のものです)。

ネットリサーチ大手「マクロミル」が提供するアンケートツールで、無料プランと有料プランがあります。豊富なリサーチ実績を元に作成されたアンケートテンプレートが用意されているのが大きなメリットです。

たとえば「Webサイトに関する評価アンケート」「ブランドイメージに関するアンケート」などのテーマで、あらかじめ質問がセットされているテンプレートがあり、それをベースに自社のアンケートを簡単に作成できます。

また、有料で、マクロミル社が提携しているリサーチパネルにアンケートを配信もできます。

| 提供会社 | マクロミル |

|---|---|

| 無料プランで出来ること | アンケート画面の作成、テンプレートの利用、質問データベースの利用、アンケートURL発行(QRコード対応)、結果リアルタイム集計、グラフ作成 |

| 質問数/回答数 | 10問/100件(有料プランにて制限解除あり) |

| 使いやすさ | 直観的な操作でアンケート画面作成が可能 初回にチュートリアルあり |

| 料金 | 無料プランのほか、通常プラン(年5万円~)、ビジネス(年15万円~)、プレミアム(年30万円~) |

| 特におすすめの企業 | 頻繁にアンケートを行う 調査の経験が少なく、プロが作ったテンプレートを使いたい 場合によっては有料のサービスで質を上げたい |

| 注意点 | データのcsvダウンロードは有料プランのみ |

アメリカのSurbey Monkey社が提供する、世界中で使われているアンケートツールです。

世界16の言語に対応しており、もちろん日本語にも対応しています。また、豊富なテンプレートや質問サンプルが用意されているのも特徴で、簡単なアンケートなら数分で作成することが可能です。

| 提供会社 | Survey Monkey(アメリカ カリフォルニア州) |

|---|---|

| 無料プランで出来ること | アンケート画面の作成、テンプレートの利用、質問データベースの利用、URL発行(QRコードも対応)、結果リアルタイム集計、結果ダッシュボード作成&共有 |

| 質問数/回答数 | 有料プランで制限解除あり |

| 使いやすさ | ◎直観的な操作でアンケート画面作成が可能 |

| 料金 | 無料プランのほか、月額プラン(法人4600円~)あり |

| おすすめの企業 | スピード重視 複数メンバーが共同作業でアンケートの作成・分析を行う 外国人にもアンケートをすることがある |

| 注意点 | データのcsvダウンロードは有料プランのみ 単回の有料プランはなし |

ゴーゴーラボが提供するアンケートツールです。

質問数・回答数は無制限で、結果をcsvでダウンロードすることが可能。また回答者から画像を集める機能も無料で使うことができます。

このように無料プランでも機能制限が少ないことが特徴である一方で、無料プランでは広告が表示されます。

また、Custom Formには、アンケートのテンプレートや質問データベースがないため、どのような質問順序にしたらいいのか不安なときは、別のツールも検討したほうがいいでしょう。

| 提供会社 | ゴーゴーラボ |

|---|---|

| 無料プランで出来ること | アンケート画面の作成、URL発行、結果リアルタイム集計、結果csvダウンロード |

| 質問数/回答数 | 制限なし |

| 使いやすさ | 〇Web制作の知識がなくてもアンケート作成が可能 |

| 料金 | 無料プランのほか、月額プラン(3300円~)あり |

| おすすめの企業 | 大人数を対象にアンケートを行う アンケートで聴取したい内容がほぼ決まっている |

| 注意点 | テンプレートや質問データベースはない 広告を非表示にできるのは有料プランのみ |

アンケート実施にあたってWebアンケート作成ツールを使うことには、以下のようなメリットがあります。

ツールを使うことでWeb制作の知識がなくても、簡単にアンケート画面の作成ができます。紙のアンケートのように印刷の手間も不要です。

短時間で画面作成ができるだけでなく、でき上がったらすぐに配信し、回答があればリアルタイムで結果を見ることができます。

Webアンケート作成ツールは、PCとスマホ、どちらであっても答えやすい画面を表示できるものがほとんどです。回答者が手軽に答えられるようになっているため、多くのアンケートを集められます。

また、ツールによっては、紙ベースのアンケートで起こりやすい回答モレを防ぐ機能を搭載し、さらに高いアンケート回収率を実現しているものもあります。

アンケートに不慣れな場合、そもそもどんな質問をすればいいか、どんな言葉で聞くべきか迷うこともあるでしょう。

一部のWebアンケート作成ツールにはテンプレートが用意されています。それを活用すれば、労力をかけずにプロフェッショナルな調査票を作ることが可能です。

Webアンケート作成ツールには、Googleフォームとリサーチ会社が提供するツール、システム系会社が提供するツールとに大きくわかれます。

また、それぞれに無料プランと有料プランがあります。

各Webアンケート作成ツールごとに良さがあるため、自社に適した作成ツールを選ぶのは難しいかもしれません。

もしどれがいいのか迷われているときは、各ツールの特徴を把握したうえで、自社が次のポイントに当てはまるかどうか見てみてください。

リサーチ会社が提供しているWebアンケート作成ツールの無料プランは、「1つのアンケートにつき質問は10問以内」という制限があるものがほとんどです。

それより多く質問したい、かつ無料で利用したいときは、質問数制限のないGoogleフォームやCustom Formの利用がオススメです(ただし、Custom Formの無料プランでは広告が表示されます)。

想定している回答者数が100人よりも多い場合で、かつ無料で済ませたいときも注意が必要です。

リサーチ会社のWebアンケート作成ツールの無料プランによっては、100人に制限されていることがあります。

一方、質問数と同様、GoogleフォームやCustom Formには制限がありません。

Googleフォームであれば、結果データをcsvでダウンロード可能です。

リサーチ会社のWebアンケート作成ツールの場合、画面上での集計・閲覧・加工は可能ですが、csvダウンロードは有料プランのみのサービスとなることも多いので注意しましょう。

リサーチ会社が提供するWebアンケート作成ツールには、テンプレートや質問データベースが用意されています。

適切な質問順序がわからない、誘導にならない聴き方で実施したいなどのときは、GoogleフォームやCustom Formではなく、そうしたツールを選んだほうがうまくいく可能性があります。

アンケート作成時には、いくつか注意点があります。不適切な質問の聴き方をすると、回答が歪み、かえって事業をミスリードすることにつながりません。

アンケートでは、活用目的によって聴くべき相手が変わり、それによって適切な質問の仕方や内容も変わります。

いきなりどんな質問にしようかと考えるのではなく、まずは結果を何に活用したいのか、それを実現させるためには誰に聴くのがふさわしいのか、整理することが大事です。

よくあるアンケート活用事例の例を挙げます。

整理した目的に沿って、回答してもらいたい人を決めます。例えば以下のような例があります。

質問数があまりに多いと、回答するのが面倒になり、いい加減な回答をされてしまいやすくなります。また途中で脱落する人も出て、回収率が下がります。

同時に、その結果は「最後まで根気よく答えた人」に限定されたものになってしまいます。

Webアンケートの回答者は、質問文や選択肢の意味がわからなくても、尋ねることができません。専門用語・業界用語は使わず、一般的な言葉に置き換えてわかりやすくします。

アンケートではときどき、回答者が「どの選択肢も自分の意見とは違うから選べない……」となってしまう質問があります。

こうした質問に出くわした場合、どれでもいいと何も考えずに選び、次の質問に進む回答者がほとんどです。

アンケートの結果をもって顧客を理解するためには、どんな回答が来るのかを想定し、網羅する形で選択肢を用意する必要があります。その上で、「その他」または「どれもあてはまらない」などの選択肢を入れるといいでしょう。

回答者の先入観や、質問の仕方などによって回答が偏ってしまうことをバイアスと言います。アンケートでよくあるバイアスには次のような種類があります。

事業の新たな可能性を探るためには、顧客、あるいは社員と対話して実態や意識を把握することがとても大事です。Webアンケート作成ツールは、それを効率的に行えるようサポートしてくれます。

しかしアンケートにおいて大切なことは、アンケートの目的を整理し、結果をどう事業判断に活かすのかをあらかじめよく検討することです。

それがないままにとりあえず作成したアンケートでは、結果が出ても放っておかれてしまうことになりかねません。

記事で紹介した注意点を参考にしながら、ツールをうまく活用して、Webアンケートを事業活動に上手に取り込んでいただければ幸いです。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。