ラインケアとは 五月病の予防とメンタルヘルス対策に会社の上司も関与

働く人々のストレスは増す傾向にあり、企業におけるメンタルヘルス対策の重要性はますます高まっています。若手人材が新しい職場になじめず五月病の陥らないようにするには早期発見・対処が大切です。厚生労働省がまとめた冊子「労働者の心の健康の保持増進のための指針」をもとに、会社でも上司(管理監督者)がサポートする「ラインケア」の活用方法について紹介します。

働く人々のストレスは増す傾向にあり、企業におけるメンタルヘルス対策の重要性はますます高まっています。若手人材が新しい職場になじめず五月病の陥らないようにするには早期発見・対処が大切です。厚生労働省がまとめた冊子「労働者の心の健康の保持増進のための指針」をもとに、会社でも上司(管理監督者)がサポートする「ラインケア」の活用方法について紹介します。

目次

厚生労働省がまとめた冊子「労働者の心の健康の保持増進のための指針」によると、メンタルヘルスケアは、労働者自身が行う「セルフケア」、管理監督者が行う「ラインによるケア」、事業場内の産業保健スタッフ等が行う「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、そして事業場外の専門機関による「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要です。

ラインケアは、日ごろから部下である労働者の状況を把握している管理監督者が、職場環境の改善や労働者からの相談対応を通じて、部下のメンタルヘルスをサポートすることを指します。

労働者の心の健康の保持増進のための指針をもとに会社と上司ができる対策について紹介します。

ラインによるケアで最も大切なことの一つは、管理監督者が「いつもと違う」部下にいち早く気づくことです。たとえば、以下のような部下の様子は、「いつもと違う」兆候として捉えることができます。

「いつもと違う」部下に対して、管理監督者は職務上の対応をするときに、その背景に病気が隠れている可能性も考慮し、病気ではないことを確認することも重要です。

部下の話を丁寧に聴き、産業医の受診を勧める、あるいは管理監督者自身が産業医に相談に行く仕組みを事業場内に作っておくことが望ましいでしょう。

「いつもと違う」部下への早期の気づきと適切な対応は、心の健康問題の早期発見・早期対応として極めて重要です。そのためには、日頃から部下の行動様式や人間関係の持ち方について理解しておくことが不可欠です。

管理監督者は、日常的に部下からの自発的な相談に対応するよう努めなければなりません。そのためには、部下が管理監督者に相談しやすい環境や雰囲気を整えることが重要です。

また、長時間労働等により過労状態にある部下、強度の心理的負荷を伴う出来事を経験した部下、特に個別の配慮が必要と思われる部下に対しては、管理監督者から積極的に声をかけるとともに、以下の対応が求められます。

管理監督者が部下の話を積極的に聴くことは、職場の人間関係の把握や心の健康問題の早期発見・適切な対応という観点からも非常に重要です。

さらに、部下がその能力を最大限に発揮できるよう、部下の資質を把握することも管理監督者の役割です。そのためにも、まず部下の話を聴くことが基本となります。

その方法として、相手の話に注意深く耳を傾け、理解しようと努める積極的傾聴という方法があります。

管理監督者がこのような適切な対応ができるようになるためには、事業者が管理監督者に部下の話を聴く技術を習得する研修などの機会を与えることが重要です。

メンタルヘルス不調により休業していた部下が職場復帰する際には、管理監督者の温かい理解と適切な支援が不可欠です。管理監督者が「復職した以上きちんと仕事をしてほしい」と考えるのは自然なことですが、数ヶ月にわたる休業期間を経て復帰した部下に対して、いきなり発病前と同じ質と量の仕事を期待するのは現実的ではありません。

復職者は、「職場で自分はどう思われているのだろうか」「職場にうまく適応できるだろうか」「病気がまた悪くなるのではないだろうか」など、様々な不安を抱えながら出社してきます。

管理監督者は、そのような復職者の気持ちを受け止め、理解を示すことが求められます。「管理監督者は自分をわかってくれている」と感じることができれば、復職者の職場での緊張は大幅に軽減されます。また、管理監督者と復職者の良好な関係は、同じ職場で働く他の部下たちの不安を和らげる効果も期待できます。

管理監督者の役割は、個々の部下への対応だけでなく、職場全体の環境を改善することもあります。

職場環境等の改善における改善対象となるのは、ネガティブなストレスです。職場の照明や温度などの物理環境、作業レイアウト、会議の持ち方、情報の流れ方、職場組織の作り方なども、労働者の心理的なストレスの原因となることがあります。職場環境等の改善を通じたストレス対策では、「職場環境」をより広く捉えることが重要です。

アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、職場環境等の改善を通じたストレス対策のポイントとして、以下の項目を挙げています。

職場のメンバーが感じている働きにくさに注目したり、職場のレイアウトや物理的環境の改善から着手したりすることが、効果的な場合が多くあります。

職場環境等の改善は、専門家の指導や労働者の自主的な活動など、様々な進め方があります。産業医や衛生管理者などの産業保健スタッフだけでなく、人事・労務担当者、管理監督者、そして労働者が参加することで、より効果的な対策が実施できます。

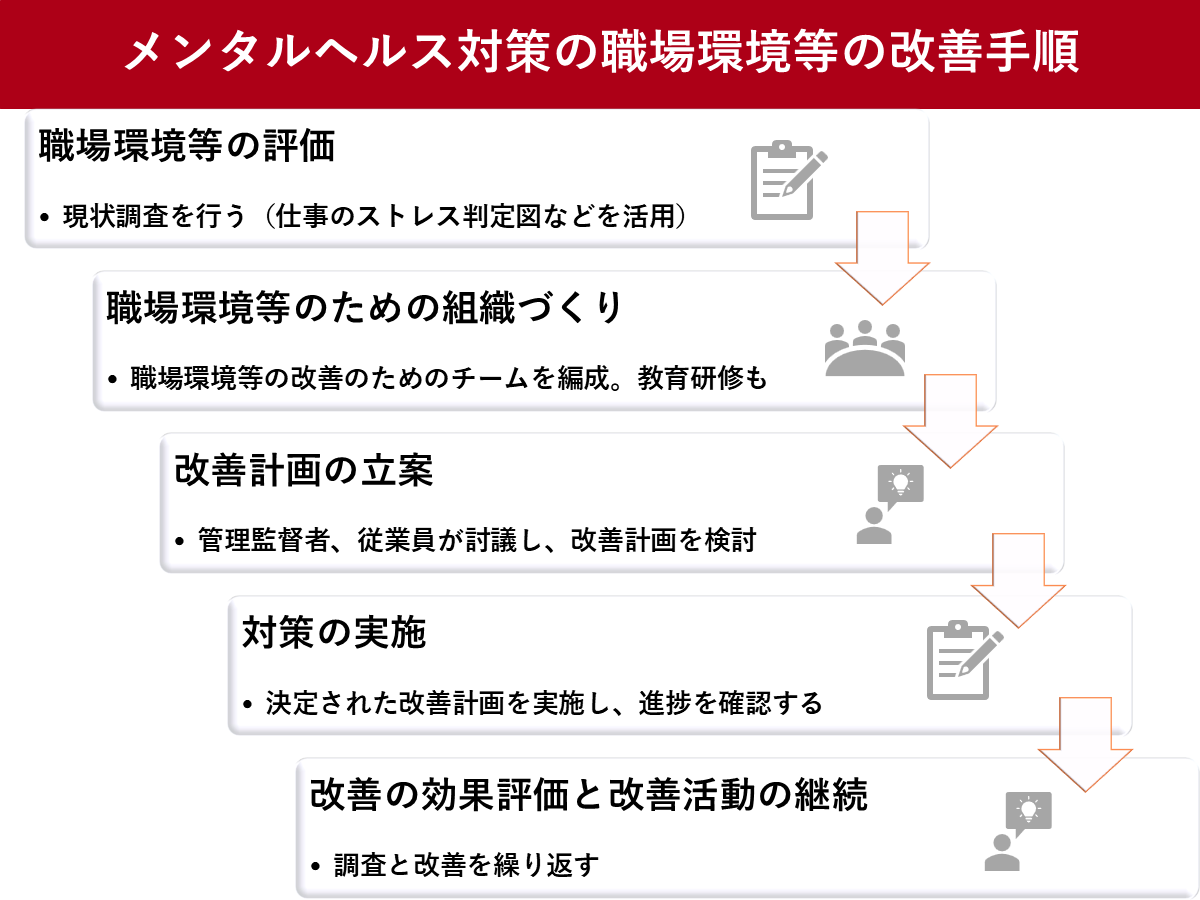

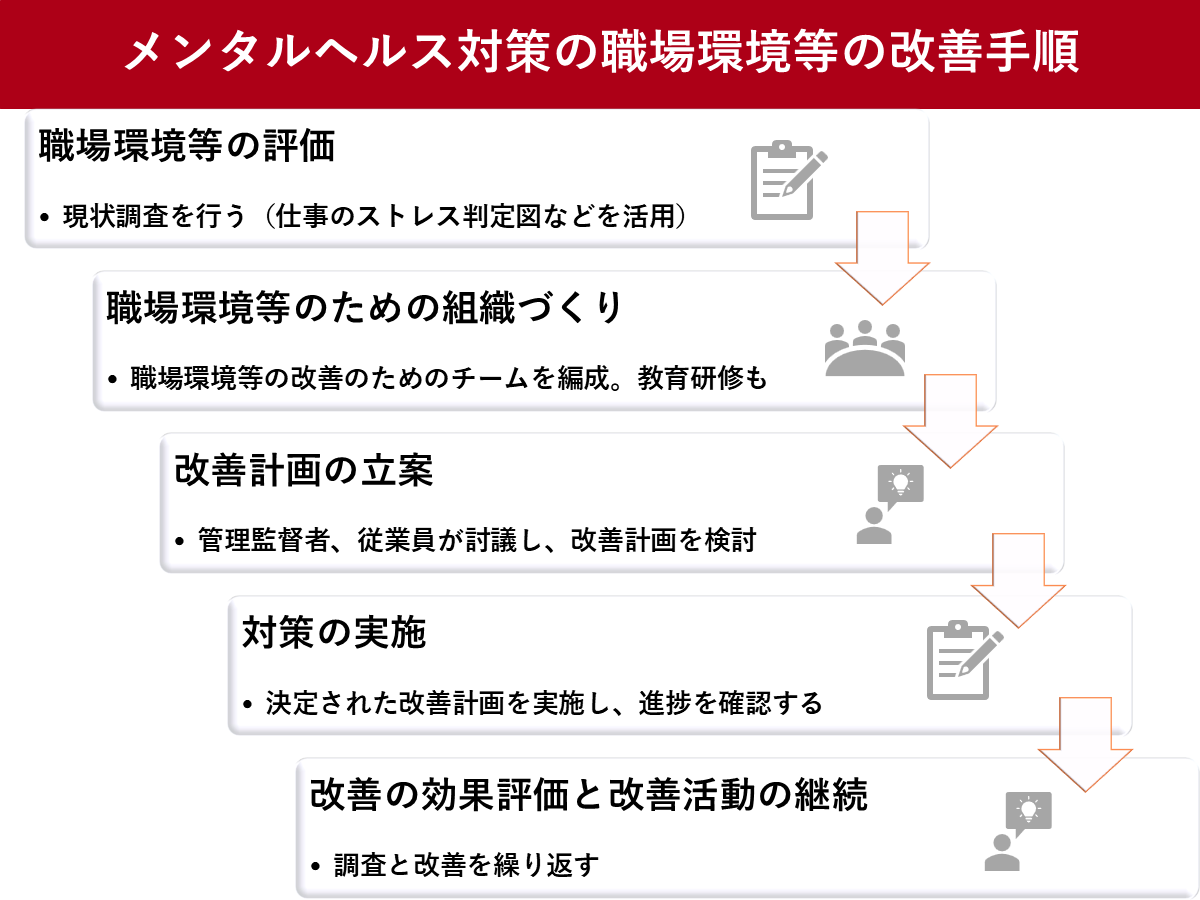

手順は、以下の5つのステップで整理できます。

まず、職場ごとのストレス要因の現状を把握します。管理監督者による日常的な観察、産業保健スタッフによる職場巡視、労働者からのヒアリングなどが手がかりになります。

また、ストレスチェック結果の集団分析から得られる「仕事のストレス判定図(PDF)」は、職場単位でのストレスを数値化するのに役立ちます。

改善を実施するためには、産業保健スタッフだけでなく、改善を行う職場の責任者(管理監督者)の理解と協力が不可欠です。

職場環境等の評価結果を管理監督者に説明し、協力を依頼しましょう。管理監督者が主体的に関われるよう動機づけすることも重要です。

必要に応じて、管理監督者向けの教育研修をすることもあります。これらの関係者で、職場環境等の改善を企画・推進するワーキンググループを組織します。労働者の代表者にも参加してもらうと、より効果的です。

ストレスチェック結果の集団分析や職場巡視の結果、そして管理監督者や労働者の意見をもとに、ストレス要因となっている可能性のある問題を具体的にリストアップしましょう。

物理環境、作業内容、職場組織などに分類することも有効です。リストアップされた問題に対して、関係者が議論したり、労働者参加型のグループ討議などをしたりして、改善計画を立てます。改善計画の立案を支援するツールとして、「職場環境改善のためのヒント集」(メンタルヘルスアクションチェックリスト)などが活用できます。

計画に基づき対策を実施しましょう。計画通りに進んでいるか、実施上の問題はないかなど、進捗状況を定期的に確認します。対策の実施が労働者の負担になったり、途中で立ち消えになったりすることもあるため、継続的な観察が必要です。

改善が完了したら、効果を評価しましょう。プロセスの評価では、対策が計画通りに実施されたかどうか、計画通りでなかった場合は何が障害になったかを評価します。

ストレス調査の結果や健康診断の結果などを対策の前後で比較し、目的とする指標が改善したかどうかを確認しましょう。効果が出るまで時間がかかる場合もあるため、焦らず対策を継続することが重要です。

管理監督者がラインによるケアを適切に行えるように、経営者もラインケアの研修機会や部下の話を丁寧に聞く技術を身に着けるための研修機会を提供しましょう。さらに、管理監督者の心理的な負担も増すため、管理監督者自身のセルフケアも実践できるようにしましょう。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。