深耕営業とは?新規営業との違いや適した人材、成功事例を解説

深耕営業とは、既存顧客との関係を深め、売上の継続・拡大を図る営業手法です。営業効率向上や新たな案件の獲得につながりますが、新規営業とは異なった営業の進め方が求められます。この記事では、深耕営業のメリットや適した人材像、成功事例や他の営業手法との活用について解説します。

深耕営業とは、既存顧客との関係を深め、売上の継続・拡大を図る営業手法です。営業効率向上や新たな案件の獲得につながりますが、新規営業とは異なった営業の進め方が求められます。この記事では、深耕営業のメリットや適した人材像、成功事例や他の営業手法との活用について解説します。

目次

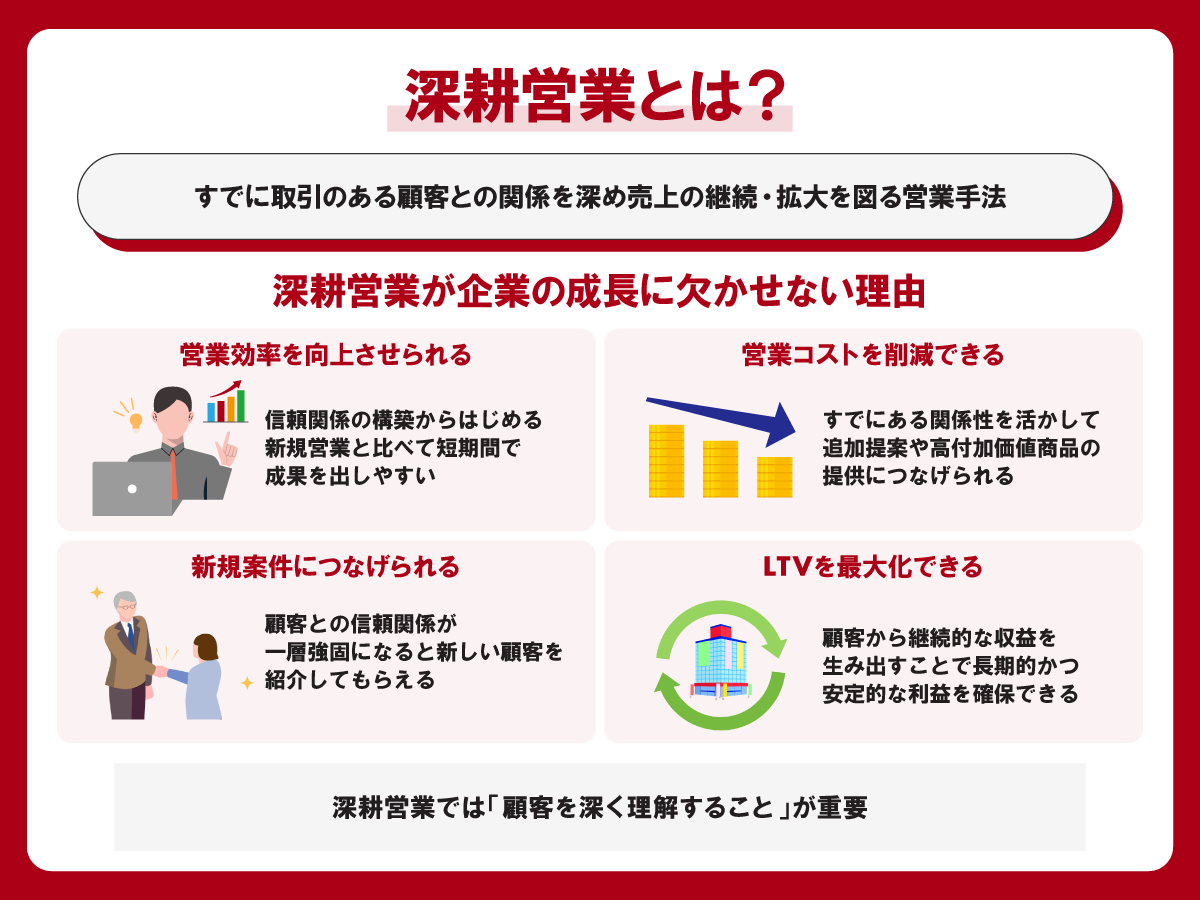

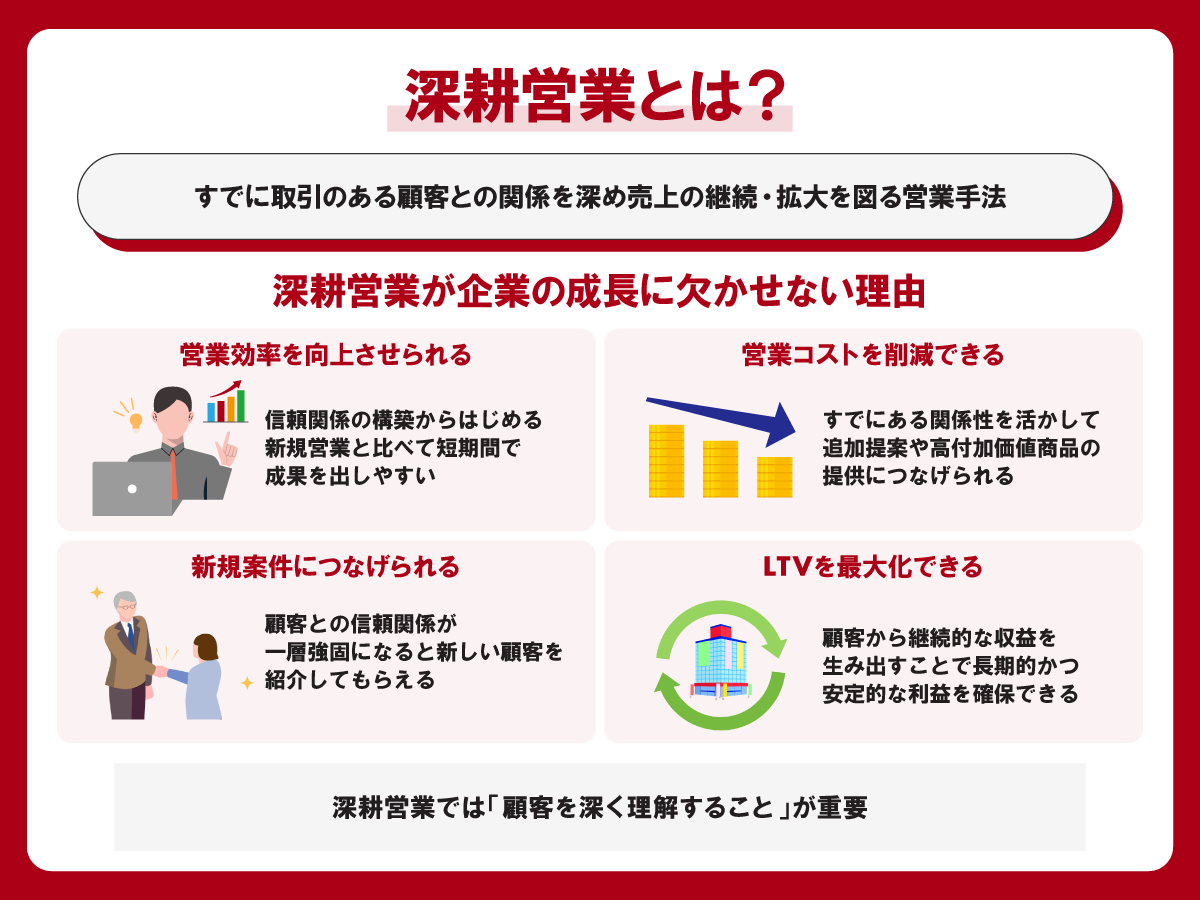

深耕営業とは、すでに取引のある顧客との関係を深めることで、売上の継続・拡大を図る営業手法です。

単なるルーチンのフォローではなく、顧客の課題や要望をしっかりと捉え、それに合った提案を重ねることで、新たな業務の取引や、自社にとって利益率の高い取引へと発展させることを目指します。

新規営業とは、まだ取引のない企業や個人を対象に、新たな契約を獲得する営業方法です。

一方、深耕営業はすでに取引のある顧客に対し、追加の提案を行ったり、より高い付加価値のある商品・サービスを提供したりすることで、関係を発展させることが目的となる点が違いです。

| 項目 | 新規営業 | 深耕営業 |

|---|---|---|

| 対象 | 新規顧客 | 既存顧客 |

| コスト | 高い(広告・営業活動が必要) | 低い(フォロー中心) |

| 成約率 | 低い(関係構築が必要) | 高い(既存関係を活用) |

| 収益の安定性 | 変動しやすい | 継続的な売上が見込める |

ルート営業も既存顧客へのアプローチとなる点が深耕営業と同じですが、主に「決まった取引」を繰り返す営業スタイルです。

これに対し深耕営業は、顧客の変化するニーズを見極めた提案を行うことで、より顧客と密接な関係を築き、売上拡大や利益確保につなげる点が異なります。

深耕営業を取り入れることで、営業効率の向上や新たな案件の獲得につなげられます。ここからは、なぜ深耕営業が企業の成長に不可欠なのか、その具体的な理由を解説します。

深耕営業は、すでにある顧客との信頼関係を活用した営業手法です。したがって、ゼロから信頼関係を構築しないといけない新規営業と比べ、短期間で成果を出しやすいという特徴があります。

特に、顧客にとっては「いつもの営業担当者だから話を聞いてもらえる」という安心感があるため、商談もスムーズに進むでしょう。

新規顧客を獲得するためには、広告費や営業リソースを投入しなければなりません。

しかし、深耕営業はすでにある関係性を活かして追加の提案や高付加価値商品の提供につなげられるため、新規営業と比較して営業にかかるコストを下げることができます。

深耕営業が機能すると、顧客との信頼関係が一層強固になり「◯◯さんにお願いすれば間違いない」と、新しい顧客を紹介してもらえるケースが増えます。

紹介で新規顧客が増えることになるため、結果的に、新規営業の負担軽減にもつながります。

LTV(顧客生涯価値)とは、「1人の顧客が、自社のビジネスで生涯どれだけお金を使ってくれるか」を示す指標です。例えば、毎月5,000円の商品を2年間買い続けてもらえれば、LTVは5,000(円)× 12(カ月)× 2(年)= 12万円と計算できます。LTVが高いほど、安定した売上がたっているといえます。

LTVを高くするためには、商品・サービスをリピートしてもらったり、別の商品・サービスを購入してもらったりするなど、長く利用してもらう導線づくりが必要です。

既存顧客との関係性を深めることによる長期的な取引へと発展させた結果として、1顧客あたりの売上(LTV)を向上できることが、深耕営業の強みです。

深耕営業は、顧客との高い関係構築力や課題発見・解決力が求められます。深耕営業を成功させるためには、担当する営業人材の見極めも重要です。以下のような特性を持つ人材は、深耕営業に向いているといえるでしょう。一見、「いかにも営業」といった人とは印象が違うかもしれません。

深耕営業では、「売る」よりも「聞く」姿勢が重要です。顧客の話をじっくり聞き、顧客が持つ課題を正しく理解できる人が向いています。

この「傾聴力がある」人材は、自分では「私は話すのが苦手だから、営業は向いていない」と思い込んでいる場合もあります。組織のなかで聞き役が多かったり、悩み事相談をよく受けたりしているようなスタッフは、その傾聴力から周りの信頼を得ているといえるでしょう。

顧客を取り巻く業界動向や競合情報を幅広く把握し、「今、この顧客にとって最適な提案は何か?」を考えられる営業が求められます。本当に顧客の利益になると判断すれば、自社ではなく、競合他社の製品を紹介することもあるかもしれません。

多角的に物事を判断するためには、多方面の情報収集が必要です。競合他社だけでなく、幅広い情報に興味関心を持てるような人材は、深耕営業に向いているでしょう。

深耕営業には、顧客が気づいていない潜在的なニーズを見つけ出し、提案につなげる力が必要です。

顧客の潜在的なニーズを理解するためには、「なぜ(顧客は)そう思うのか?」「何がそうさせているのか?」と掘り下げる質問力や、顧客の立場で物事を考え、「この立場なら何に困るか?」を想像するトレーニングを積むとよいでしょう。

「この営業担当者と話していると安心する」と思ってもらえるような、誠実で一貫性のある対応を積み重ねられる人材は、深耕営業において特に信頼されます。

関係構築力が高い人材には「約束を守る」「感情や温度感を察知できる」「相手を尊重した言動ができる」などの特徴があります。小さな取り組みを堅実に積み上げられるような人材は、顧客との関係構築力も高いといえるでしょう。

深耕営業は、単に既存顧客との関係を維持するだけではなく、より強固な信頼関係を築き、継続的に価値を提供することが重要です。そのためには、顧客の視点に立ち、戦略的なアプローチを取る必要があります。

ここでは、深耕営業の具体的な事例から、成功させるポイントを解説します。

株式会社スリーハイは、産業用ヒーターの製造・販売を行う中小企業です。創業以来、やわらかいシリコンラバー素材を活用したオーダーメイドヒーターを製造しており、食品製造や半導体製造の工場などに納品しています。

昨今の光熱費高騰に伴い、顧客から「冬に(部屋の)温度が下がり電気使用量が増加するため、電気代を押さえたい」という問い合わせがありました。スリーハイの主力事業であるヒーターは電気を使うため、ヒーターの提案だけでは、電気代削減の提案はできません。

そこで発想を逆転し、この顧客に断熱性や遮熱性を上げるための高性能保温カバーを提案しました。結果、保温カバーによって断熱効率があがり、顧客の電力使用量を60%下げることに成功しました。

顧客の「電気代を下げたい」というニーズに答えた、深耕営業の考え方を活用した営業事例といえるでしょう。さらに、顧客を取り巻く最新動向である「光熱費高騰」や「脱炭素経営」にもつながる提案となっています。

株式会社ディエスジャパンは、1985年に創業。自社グループで製造した国内生産の高品質で安全なリユーストナーを販売しています。

リユーストナーとは、使用済みのトナーカートリッジに、トナーの補充や補修などを施し再利用して作られたトナーカートリッジのことです。同じトナーカートリッジを複数回利用できるため、純正のトナーカートリッジと比べて、廃プラスチック削減やGHG(温室効果ガス)排出量削減につながります。

昨今、中小企業にも脱炭素経営への対応が求められていることから、リユーストナーの導入を促進するだけでなく、会計データを活用してGHG排出量が把握できるクラウドツール(ファストカーボン)の提案や、GHG排出量を減らすためのステップをサポートする事業を展開しています。

さらに、中小企業の「環境へ配慮した持続可能な発展を目指すESG経営」の見える化を図るため、国際基準のESG評価サービスを展開するイタリアCRIF社の日本法人、CRIF Japan株式会社と業務提携し、日本の中小企業に向けESG評価サービスの提案も進めています。

これらも、ディエスジャパンが「リユーストナー」という創業当初からある事業にとらわれず、自社の顧客である中小企業を取り巻く経営環境の変化を察知して進めている、深耕営業の好事例といえるでしょう。

企業価値を向上させるためには、深耕営業だけでは達成できません。ここでは、深耕営業と組み合わせるとより高い価値を発揮する、営業手法の一部を紹介します。

深耕営業で継続的な発注・新規案件の獲得ができるようになったら、さらなる企業価値向上のために、カスタマーサクセスの考え方を取り入れるとよいでしょう。カスタマーサクセスとは、顧客が製品・サービスを最大限活用し、成果を出せるように支援する取り組みを指します。これは単なるアフターサポートではなく、「顧客が成功すれば自社も成長する」という考え方に基づいた戦略です。

カスタマーサクセスは、サブスクリプション型のビジネスモデルのサービスでよく取り入れられる営業手法です。サブスクリプション型のビジネスモデルでは、顧客の長期間契約により、LTV(顧客生涯価値)を高めることができます。

具体的には、サービスを契約してもらうだけでなく、使用後の悩みや課題も深堀りし「こう活用すればもっとツールを活用できる」といった提案につなげています。これを自社に応用し、顧客が自社の商品・サービスをうまく活用できていない課題があれば、その課題解決を提案することがカスタマーサクセスにつながるでしょう。

現代の深耕営業において、デジタルツールの活用は不可欠です。これらのツールを効果的に導入することで、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化が実現し、より戦略的な営業が可能となります。

これらのデジタルツールを適切に組み合わせて活用すれば深耕営業の効果を最大化し、顧客との強固な関係構築とビジネスの成功につなげることが可能です。

深耕営業は、新規顧客の獲得コストを下げつつも、既存顧客との信頼関係を構築し、営業効率の向上や新たな案件の獲得につなげることができる手法です。しかし、成功に導くには、新規営業とは異なる顧客との関係構築力や、課題発見力などが求められます。

事例として紹介した2社は、いずれも自社が創業以来主力としてきた商品・サービスにとらわれず、「顧客が解決したい課題は何か」を見極め、新たな事業展開や提案につなげています。つまり、深耕営業を成功させる鍵は、「顧客を深く理解すること」だといえます。ぜひ、自社の商品・サービスを売ろうとするだけでなく、「顧客が抱える真の課題は何か」に注目してみてください。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。