地域生活圏とは 形成に向けた2025年の調査業務を国交省が募集開始

国土交通省によると、人口が減少する中でも、官と民の連携などで日常的に必要なサービスを持続的に提供するエリアづくりのことを指します。国土交通省は、この「地域生活圏」の形成を進めようと、先導的な取り組みを支援する「地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)」の募集を開始しました。2025年5月26日までに応募書類を事務局に送付する必要があります。

国土交通省によると、人口が減少する中でも、官と民の連携などで日常的に必要なサービスを持続的に提供するエリアづくりのことを指します。国土交通省は、この「地域生活圏」の形成を進めようと、先導的な取り組みを支援する「地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)」の募集を開始しました。2025年5月26日までに応募書類を事務局に送付する必要があります。

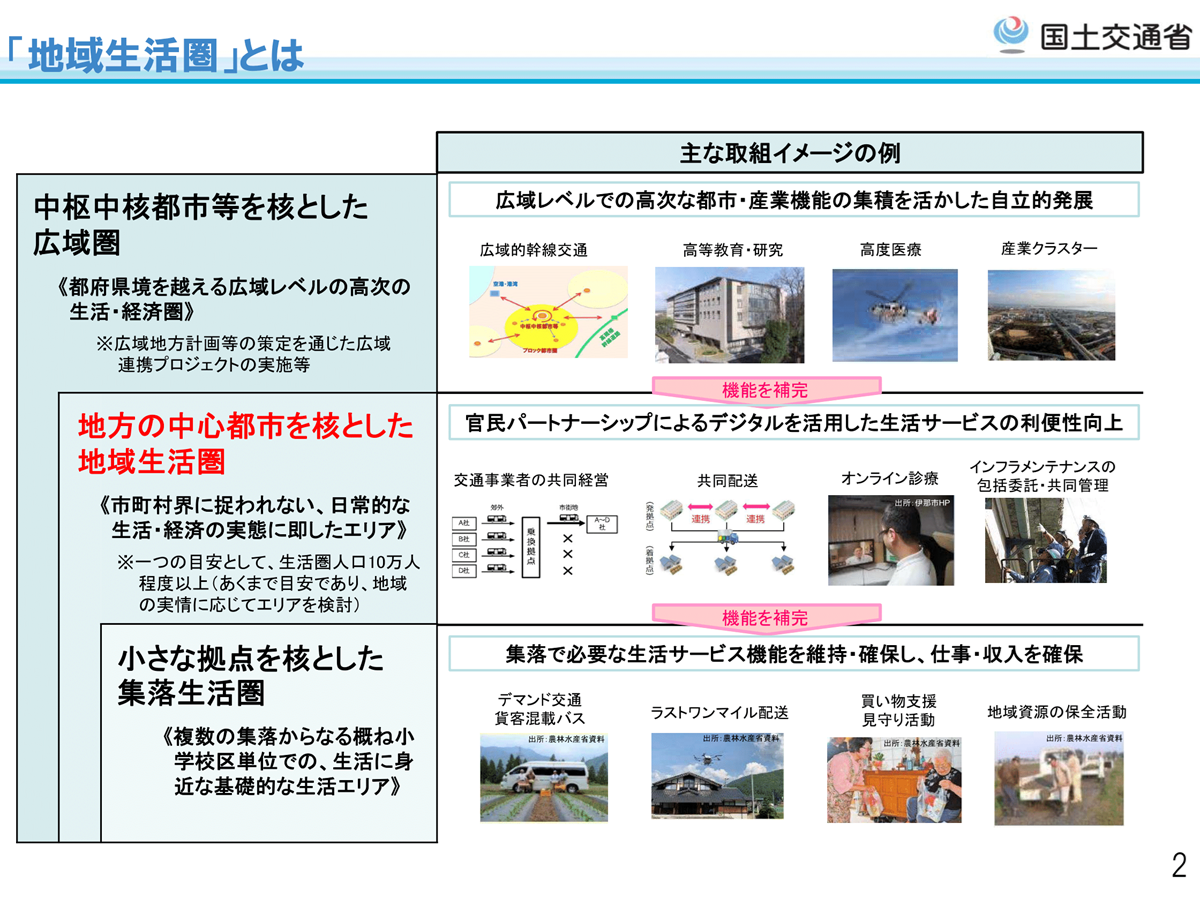

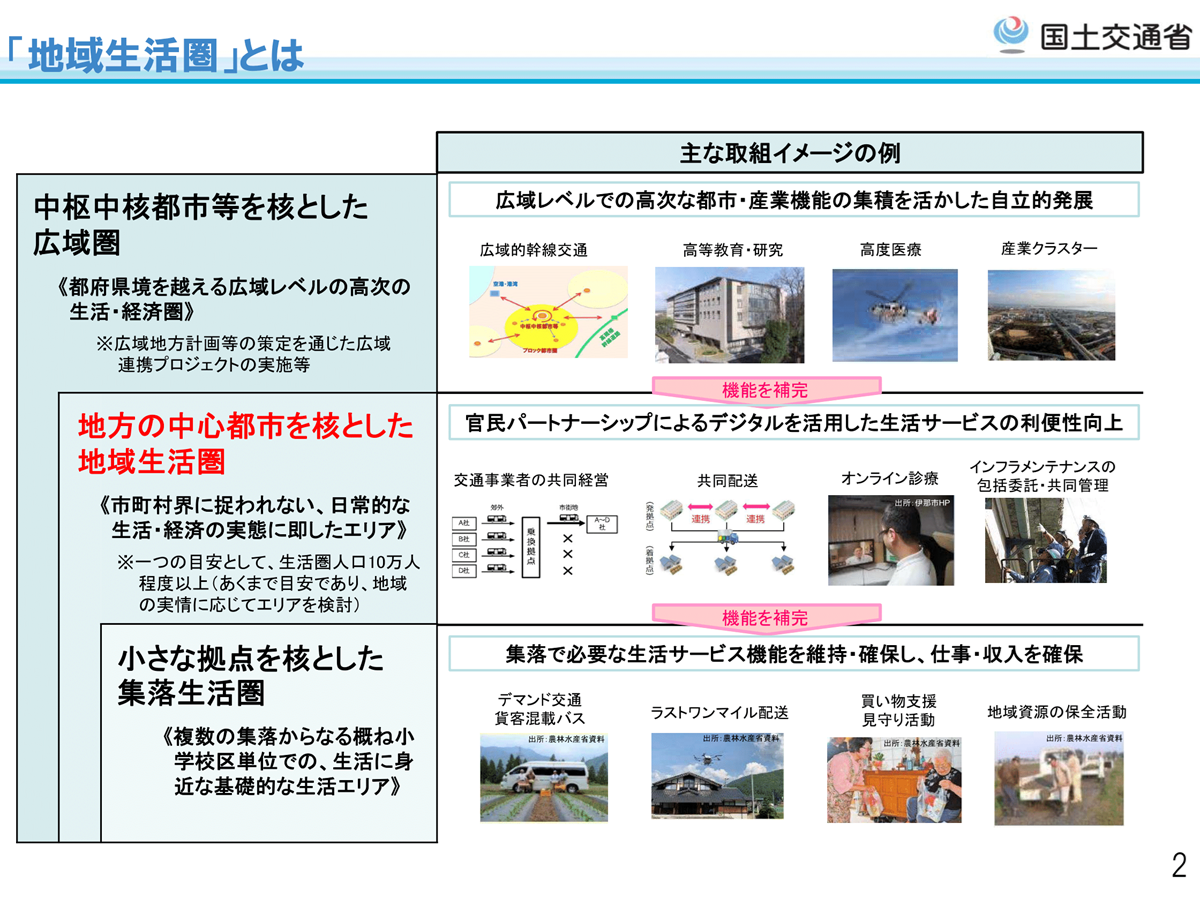

「地域生活圏」とは、住民が日常生活を送る上で必要な医療、福祉、商業、教育、交通などの多様なサービスが、地域内で持続的に提供される圏域を指します。第三次国土形成計画では、「新時代に地域力をつなぐ国土」の実現に向け、この地域生活圏の形成を通じた地域課題の解決と魅力向上が不可欠であるとされています。

人口減少と少子高齢化は、各地で生活サービスを提供する機能の低下や喪失といった深刻な問題を引き起こす可能性があります。そこで、この事業は、以下の3つの連携を重視し、リアル空間の質的向上を目指した地域生活圏の形成を進めます。

この事業の主な目的は、地域課題の解決と地域の魅力向上に資する先導的な地域生活圏の形成を支援し、その過程で得られる課題や成果を整理し、ほかの地域への共有することです。

具体的な取り組みのイメージとしては、以下のようなものがあります。

支援の対象となるのは、「共助」・「共創」の観点から日常の暮らしに必要なサービスの提供に取り組む民間団体をその構成員に含む官民連携プラットフォームです。このプラットフォームには、都道府県および市町村(特別区を含む)双方の参画が必須です。

必ずしも法人格の取得や特定の名称の使用は求められませんが、官民による共同応募など、官民連携体制が明確であることが条件となります。

支援の額は、取り組む内容に応じて変動し、以下の地域経営のポイントの充足度合いによって支援率が決定されます。

①官民パートナーシップによる「主体の連携」

②分野の垣根を越えた「事業の連携」

③行政区域(市町村界)にとらわれない「地域の連携」

①と②の双方を満たす主体には、支援対象経費の1/2以内(上限税込3000万円)を支援します。①から③までの全てを満たす主体に対しては、支援対象経費の2/3以内(上限税込3000万円)を支援します。

調査を通じて、これから②「事業の連携」または③「地域の連携」に取り組もうとする場合でも、「見込み」として要件を「満たす」ものとみなされます。

ただし、①「主体の連携」については、申請時点での官民連携プラットフォームの設置が必須です。また、③「地域の連携」は、市町村または都道府県の境界を越える取り組みのみが該当します。

応募を希望する場合は、国交省の公式サイトに掲載されている応募様式に従って応募資料を作成し、2025年5月26日(月)12時必着で、事務局まで電子メールで提出する必要があります。提出先や詳細は募集要領に記載されています。

提出された応募は、国土交通省による審査が行われ、採択結果は6月下旬を目途に応募者全員に通知されるとともに、国交省のサイトでも公開される予定です。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。