イシハラフーズは冷凍野菜の製造メーカーです。原料野菜(ほうれん草、小松菜、枝豆、大根、にんじん、ごぼう、里芋)の98%を自社農場で栽培し、収穫、加工、包装まで行っています。

商品の多くは関東・関西の生協に出荷され、宅配用の商品として販売されています。「オーガニックほうれん草」は2024年11月の第1回全国冷凍野菜アワード(日本野菜ソムリエ協会主催)で最高金賞を受賞しました。

イシハラフーズは1976年、初代の石原和秋さんが学生時代に立ち上げた「石原青果」が前身です。初めは実家の野菜を大分の市場に出荷するだけでしたが、そのうち周辺の農家からも頼まれるようになり、事業が拡大していきました。

2003年からは原料野菜の自社生産も始めました。契約農家の高齢化や人手不足に伴う廃業に伴い、自社農場を徐々に拡大。今では原料野菜の98%を自社で生産しています。

和秋さんは少人数で効率よく作業をするため「土に下りない農業」を掲げ、大型農業機械を独自開発して農業の機械化を進めてきました。現在、23人で720カ所、270ヘクタールの自社農場を管理しています。

ほうれん草の収穫風景。お茶の収穫機を改造した収穫機をメーカーと共同開発した

ほうれん草の収穫風景。お茶の収穫機を改造した収穫機をメーカーと共同開発した

イシハラフーズはDXにも積極的です。分散する農地の作業・生育状況を記録する手間を減らし、トレーサビリティーを確立するため、DXという言葉が登場する前から農地の管理をデジタル化しているのです。

今では全社員がiPhoneを持ち、77歳の社員も使いこなしています。システムは自社開発ですが、エンジニアは採用せず、農産部(原料野菜を生産する部署)の社員が担当しています。2代目社長の石原祥子さんはこう言います。

「父は新しもの好きで、携帯電話もショルダーバッグサイズの時代から使っていますし、社用パソコンは最初からAppleのMacでした。最新の道具を社員に渡して『これで何とかしてくれ』と言う父と、それに必死で応えてきた社員さんたちのおかげで今があります。『まずはやってみよう』がうちの文化なんです」(以下、すべて祥子さん)

畑に設置されているQRコードをiPhoneで読み取ると、植えられている作物や生育状況、誰がどんな作業をいつしたかの履歴などを読み取ることができる。社員は作業が始まる前にQRコードを読み込んで、作業を入力する

畑に設置されているQRコードをiPhoneで読み取ると、植えられている作物や生育状況、誰がどんな作業をいつしたかの履歴などを読み取ることができる。社員は作業が始まる前にQRコードを読み込んで、作業を入力する

「雇用が生まれればそこで生きていける」

祥子さんは初代の娘で、3人姉妹の次女です。2018年に入社する直前までイシハラフーズの事業について関心を持ったことはありませんでした。大学では社会福祉士の資格を取得し、卒業後は東京・台東区の社会福祉事業団に就職。高齢者施設の相談員として働いていました。

「まず入所者のヒアリングから始めます。その方がどんなふうに育ってきたのか、大事にしていることは何なのかを理解した上で、ご家族や病院、介護、看護の関係者の方々と話し合いながら、社会福祉士がまとめ役となって本人が自分らしく暮らせるようにサポートをしていくんです」

その後、宮城県石巻市で東日本大震災の復興支援事業に関わった祥子さん。そこで、地元の仕事がなくなったために、愛着のある土地を出ていかざるを得ない人たちをたくさん見てきました。

「福祉は話を聞いて寄り添うことは得意でも、お金を生むのは苦手です。けれども地域に合った産業があり、雇用が生まれれば、私たちはそこで仕事をして生きていくことができます。『産業は最大の福祉なのでは』と気づいたとき、初めて家業に興味がわきました」

2018年、祥子さんはイシハラフーズに入社しました。早く会社のことを把握して自分の人となりも社員に知ってもらいたいと考え、各部門の仕事を2週間ずつ体験して回りました。

「このとき、家業が自分に向いているかどうかは考えなかったです。それよりも、目の前の社員さんのために何かできることはないか、もっと楽に品質のいいものを作るにはどうすればいいか、ということばかり考えていました。社会福祉士と同じ視点ですね」

会社の改善点について意見して、父・和秋さんとぶつかることもありました。

「私があれこれ口を出すので、入ったばかりの人間に何がわかるんだ、と思ったんでしょう。今ならその気持ちはよくわかります。父とけんかになったときは、母に“通訳”になってもらってこちらの考えを伝えたり、父の考えを聞いたりしていました」

「将来、人を採れなくなる」時代に合わせた働き方改革

2021年12月、和秋さんが会長となり、祥子さんが2代目を継ぐことになりました。ひと月前に突然、「来月から代表を替わる」と和秋さんから祥子さんに話があったそうです。

「創業以来、父は40年以上走り続けてきました。病気やけがをしたタイミングだったので、『自分がまだ元気なうちに交代したほうがいい』と考えたんじゃないかと思います」

社長になった祥子さんは、先代のやり方を否定するような経営はしたくないと考えました。ただ、変えるべきは変えなければなりません。その最たるものが「働き方」でした。

「時代が変わり、若い人たちの仕事に対する意識も大きく変わりました。ただ、代替わりしたからといって、これまでのやり方をいきなり変えると社員が動揺してしまいます。いかにわからないように変えていくか、社長になってからずっと考えてきました」

コロナ禍で、キャリアや生き方を考えて転職や引っ越しを決断した人は多いでしょう。都城市が移住促進に熱心なこともあり、イシハラフーズにも異業種出身の若手がたくさん入ってきました。

加工前に原料のほうれん草を目視で確認する様子

加工前に原料のほうれん草を目視で確認する様子

そのため、それまで8時30分〜17時15分だった就業時間を各人の希望で決められるようにし、なるべく残業を減らしていく方針を打ち出しました。月ごとの休日も、決まった日数内で好きな日を選べるようにしました。

「5時に出勤して15時に退勤する人もいます。今の若い人たちは仕事とプライベートを明確に分けていて、終業後や休日は社用携帯を見ません。彼らに合わせなければ、将来、人を採れなくなると考えました」

近年はデスクから離れて外の空気を吸いながら働きたいと考える若い人が多いそうで、イシハラフーズの求人には多数の応募があります。若手の応募が多いからこそ、どんどん入ってくる若手の価値観を大事にしなければと祥子さんは考えています。

「働く時間も休みも自由なのに残業を減らしたらどうなるか、不安がなかったわけではありません。けれども、誰もが無理をせず、楽して仕事が回るならそれが一番いい。とにかく一度やってみようと思いました」

労働時間減った分を補う設備投資

ただ、仕事には突発的なトラブルが付きものです。急な仕事にはどのように対応しているのでしょうか。

「現場に任せています。例えば、自分が休む日に部内に必要な作業をする人がいなければ、同僚と交渉して休みを調整する必要があります。こちらは決められた仕事を終えてもらえばそれでOKというスタンスで、そのためのやり方には口出ししないようにしています。今のところ大きな問題は起きていません」

年間休日数(有給休暇は除く)も少しずつ増やしています。2022年度は87日でしたが、2025年度から一気に105日に増やしました。一般企業の年間平均休日数とされる112.1日(厚生労働省 令和6年就労条件総合調査)に比べると決して多くありませんが、「農業法人の年間休日数の平均に比べると多いほう」と祥子さんは言います。

「単純に休日を増やすだけでは、野菜はつくれず、冷凍野菜の製造もできなくなり、売り上げが下がってしまいます。少数精鋭で効率よく野菜をつくり、製造能力を増強しなければ休日を増やせません。そのため、近年は工場の設備投資に力を入れてきました」

トンネルフリーザーでは、下からマイナス35度の風が吹き上げ、バラバラにしながら冷凍します。この装置により製造能力は従来の2倍となり、製造の効率が向上。これにより、年間休日数の増加にもつながっています。

休日を増やして残業をなくすために、仕事の属人化を解消する取り組みも進めています。

「長年勤務するベテラン社員の中には、マルチにいろいろな仕事ができる人もいれば、1つの仕事を突き詰めたい職人気質の人もいます。しかし、熟練の技術を持つからといって、特定の業務を他の人にさせなかったり、『このやり方でないとダメ』と言ったりしては仕事が回りません。『残業ができなくなるから、他の人もこの仕事をできるようにならないといけないんですよ』と話をして、少しずつ意識を変えてもらおうとしています」

ただ、ベテランであっても人に教えるのが得意とは限りません。その場合は、ベテランと若手の間にもう1人経験のある人を入れて、その人を介してベテランのノウハウを若手に伝えるようにしているそうです。

「私が『こうしなさい』と指示したわけではないんです。現場の社員が試行錯誤しながら、どうすれば限られた人員と時間で仕事が回るだろうか、と考えた結果です」

製造部の社員との1on1の様子。年1回の評価のタイミングに合わせて全社員と1on1を実施。仕事だけでなく、プライベートの困りごとも聞くようにしている

製造部の社員との1on1の様子。年1回の評価のタイミングに合わせて全社員と1on1を実施。仕事だけでなく、プライベートの困りごとも聞くようにしている

最大の課題は720ヵ所ある農地の集約

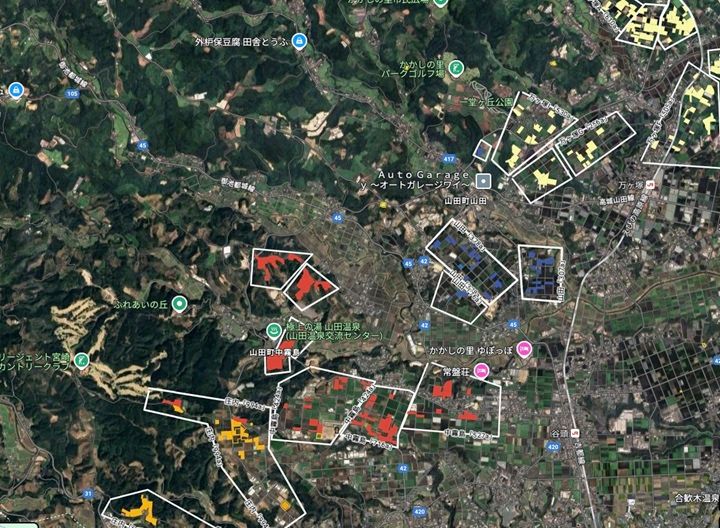

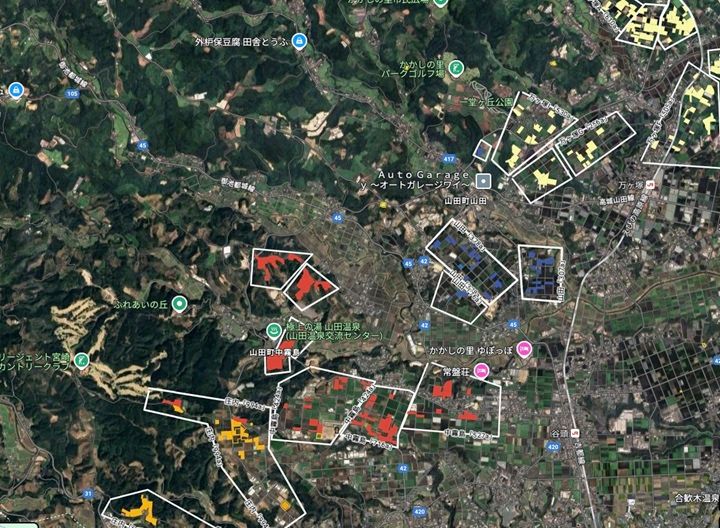

祥子さんが今もっとも頭を悩ませているのは、720ヵ所にものぼる自社農場の集約です。農作業を行う農産部の社員2人が中心となって、農地の調査、農地所有者の調査、賃借や交換のための交渉、契約を担当しています。まずは500ヵ所に集約するのが目標です。

「ロボットトラクターのメーカーは、効率よく作業できる面積を0.5ヘクタール以上としています。一方、イシハラフーズの農地の平均面積は0.3ヘクタールです。農地が狭かったり、形が悪かったりすると旋回が増えて作業効率が下がりますし、飛び地が多いと作業をしている時間より移動する時間のほうが長くなってしまう。飛び地を減らしたり、1ヵ所あたりの面積を広げたりすることで、生産性はかなり上がると考えています」

都城市とその周辺に点在するイシハラフーズの自社農場。「農地を手放す場合でも、耕作放棄地にならないように次の借り手を見つける必要があります」と祥子さん

都城市とその周辺に点在するイシハラフーズの自社農場。「農地を手放す場合でも、耕作放棄地にならないように次の借り手を見つける必要があります」と祥子さん

創業50周年を見据えて探る「イシハラフーズらしさ」

初代のやり方を継承しつつ、時代に合わせた変革を進めてきた祥子さん。今年は2026年の創業50周年に合わせて、インナーブランディングの取り組みをスタートさせる予定です。父・和秋さんが築いてきた会社の歴史や文化を整理し社員と共有することでエンゲージメントを高め、さらなる進化につなげたいと考えています。

「県外で広告制作業に従事している妹、映像関係に強い姉の力も借りて、イシハラフーズのカラーを言語化・可視化していきます。『イシハラフーズらしさってこうだよね』と話し合えるような社員との対話の場も設けていきたいですね。

これまでは社員がどうしたいのかを真っ先に考える社会福祉士的な動き方でしたが、代替わりしてもうすぐ5年です。自分が経営者として会社をどうしていきたいのかということも、そろそろ発信しなければと考えています」