アトツギ×スタートアップが生む共創とは 東京で「タキビコ」フェス開催

和田真里奈

(最終更新:)

オープニングセッションの様子。左から、NTPホールディングス代表取締役社長の小栗一朗さん、サーラコーポレーション代表取締役社長兼グループ代表・CEOの神野吾郎さん、三星グループ代表の岩田真吾さん、eiicon代表取締役社長の中村亜由子さん、スタメン代表取締役CEOの大西泰平さん

オープニングセッションの様子。左から、NTPホールディングス代表取締役社長の小栗一朗さん、サーラコーポレーション代表取締役社長兼グループ代表・CEOの神野吾郎さん、三星グループ代表の岩田真吾さん、eiicon代表取締役社長の中村亜由子さん、スタメン代表取締役CEOの大西泰平さん

共創とは、異なる立場の人や組織が協力し、共に新しい価値を生み出す取り組みです。老舗企業のアトツギとスタートアップが交流し、共創することを目指すコミュニティ「タキビコ」からは、発足以来、34件の共創事例が誕生しています。2025年2月、タキビコは東京ミッドタウン八重洲にて「TAKIBI&Co. Fes Tokyo(タキビコフェストーキョー)」を開催しました。実際の共創事例と共に、イベントの様子を振り返ります。

共創とは 「タキビコ」から生まれた事例

共創とは、複数の異なる立場の人や組織が、それぞれの持つ知識、経験、資源などを持ち寄り、協力しながら新たな価値やイノベーションを生み出すことです。

「タキビコ」は、これまで交わりが少なかったアトツギとスタートアップが出会い、交流し、共創することを目的に、2023年7月に発足しました。これまで20社のパートナーを迎え、計24回のイベントの実施し、地域・産業の枠を超えた34件の共創事例が誕生しています。

スノーピークビジネスソリューションズ×三星毛糸

例えば2024年3月、岐阜県羽島市の三星毛糸は、スノーピークビジネスソリューションズとの共催で、1泊2日の体験型キャンプを共創拠点「タキビコキャンパス」にて開催しました。

このプログラムでは、スノーピークビジネスソリューションズが展開する「キャンピングオフィス」の設営や、焚き火を囲んだ屋外ワークショップ、テントでの宿泊体験などを通して、働く環境と創造性の関係を探りました。集まった参加者からは「外で働くことで自由な発想が生まれた」「初対面でも自然と深い対話ができた」「テント設営などのチーム活動を通して一体感が生まれた」などの声が寄せられました。

三星毛糸が運営する共創拠点「タキビコキャンパス」で開催した体験型キャンプ

三星毛糸が運営する共創拠点「タキビコキャンパス」で開催した体験型キャンプ

プログラムは強風により予定の変更を余儀なくされる場面もありましたが、そのアクシデントも「防災的な視点」や「現場対応力の訓練」として活かされ、参加者の絆を深めたといいます。企業の垣根を越えて関係性を育むこのような場が、今後の共創の起点となっていくことが期待されています。

ネットプロテクションズ×サーラグループ

また、愛知県豊橋市を拠点にまちづくりや地域資源の再編集を手がけるサーラグループも、タキビコを通じた出会いから共創を実現しました。同社は地域商業とテクノロジーの融合をテーマに、ネットプロテクションが展開している後払い決済サービスを、自社が運営する施設「emCAMPUS STUDIO」に導入。ユーザーの利便性向上につなげたほか、バックオフィス業務を軽減しました。

自社が運営する施設「emCAMPUS STUDIO」

自社が運営する施設「emCAMPUS STUDIO」

emCAMPUSは、食・健康・学び・交流・住まいといった地域資源を発信するハブとして、リアルとデジタルを横断する取り組みに力を入れています。今後は、後払い決済を通じた購買データの活用や、利用者体験を起点とした地域循環の創出など、さらなる発展を見込んでいるといいます。

アトツギ×スタートアップが語る共創への課題と期待

「TAKIBI&Co. Fes Tokyo」は、老舗企業のアトツギとスタートアップの交流を目的に、クロストークやピッチイベントなど、計14のセッションを開催しました。

オープニングセッションでは、アトツギ経営者とスタートアップ企業の若手経営者が登壇し、両者がどのように出会い、交流していくべきかについて考えを語り合いました。

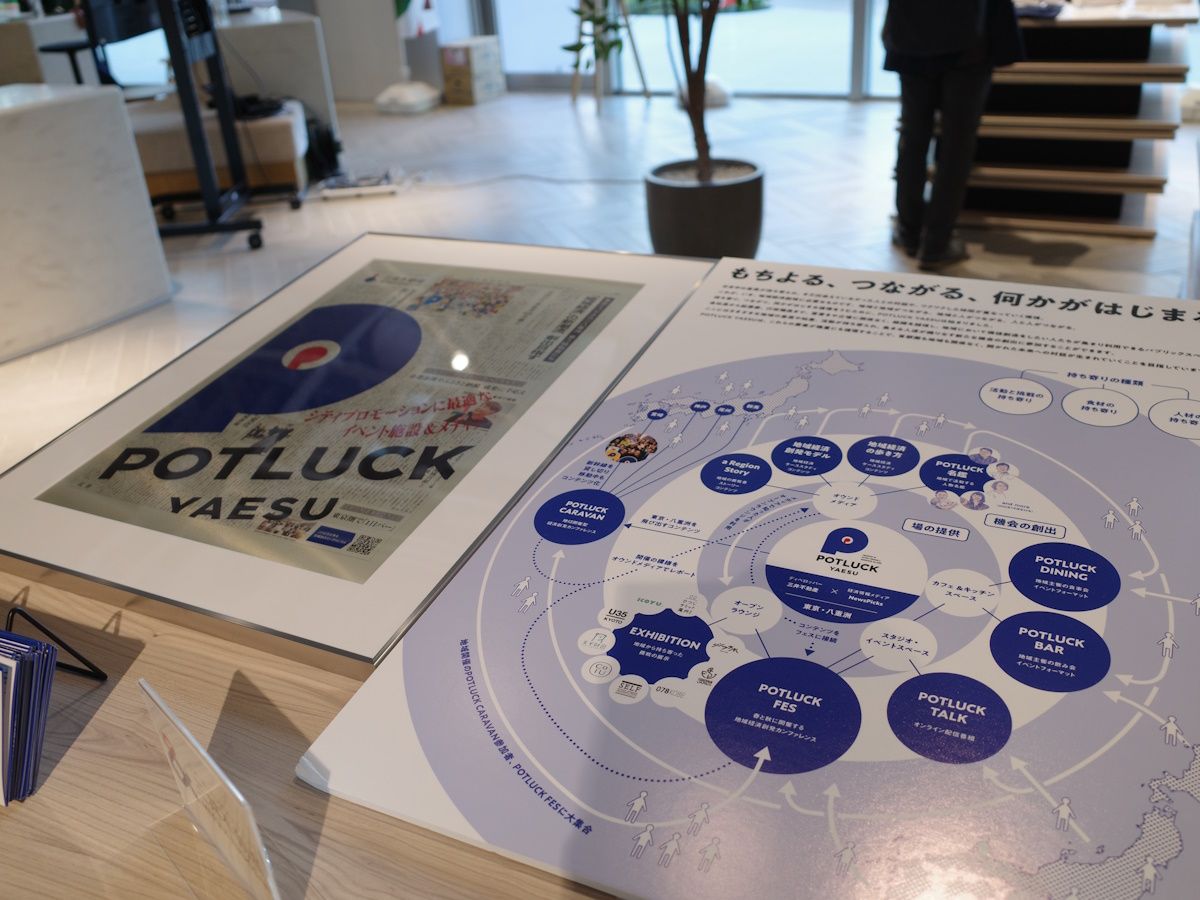

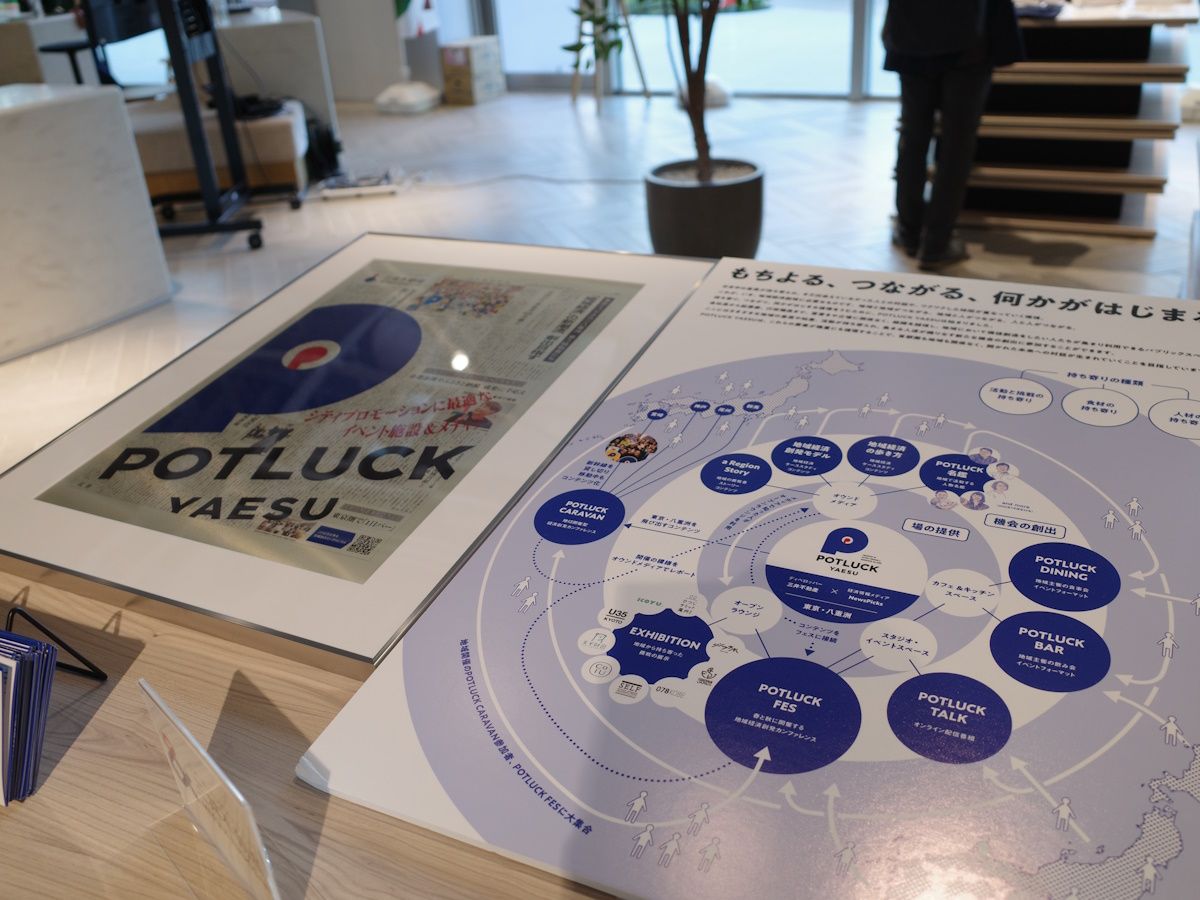

会場となった東京ミッドタウン八重洲5階 POTLUCKスペース

会場となった東京ミッドタウン八重洲5階 POTLUCKスペース

「共創できるスタートアップと出会いたいと思っても、出会いや交流のきっかけを作ることが難しい」と話を切り出したのは、アトツギ経営者として登壇した、NTPホールディングス代表取締役社長の小栗一朗さん。

これに対して、タキビコを運営する三星グループ代表の岩田真吾さんも、「イベントに参加してたくさん名刺交換しても、そのあとにつながらないことがある」とコメントしました。

同じくアトツギ経営者として登壇したサーラコーポレーション代表取締役社長兼グループ代表・CEOの神野吾郎さんは、「スタートアップが老舗企業とつながるためには、いい意味でのずうずうしさが必要かもしれません。営業に力を入れるということではなく、関係を築くと相手にもメリットがあると、自信を持って伝えることが大切です」と、考えを語りました。

スタートアップ企業の代表として登壇したeiicon代表取締役社長の中村亜由子さんは、大企業や老舗企業に期待することとして、「企業の単年度の利益だけではなく、より長期スパンでの投資やコラボレーションを検討してほしい」と述べました。

また、同じくスタートアップ企業の代表として登壇したスタメン代表取締役CEOの大西泰平さんも、長期的な視点で共創を考えることに賛同。「スタートアップも規模が大きくなってくると、経営者がフィードバックやアドバイスをもらうことが難しくなります。さまざまな経験を積んでいるレジェンド経営者に助言をもらえるかは、スタートアップの成長にとって分岐点になるかもしれません」と語りました。

「20代で大きな成果を上げるスタートアップ経営者は、もちろん本人の資質や努力はありつつも、その裏に強力なサポーターがいることが多いように感じます。経験が少ない20代でも大きな勝負ができるのは、長年の経験から知見を与えてくれる先輩やメンターとのつながりがあるからではないでしょうか」(大西さん)

セッションではこのほか、応援者を社内や組織の中でどう見つけていくか、挑戦する人が報われやすい社会にするにはどうすればいいかなど、さまざまな話題が議論されました。

共創を促進する社内環境とは

質疑応答では、会場から「経営者だけではなく、社員同士の交流も促進していくにはどうすればいいか」という質問が上がりました。

会場からの質問に、議論が盛り上がりました

会場からの質問に、議論が盛り上がりました

「当社では最近、十数人の社員にラスベガスで開催されたCESに参加してもらいました。社員同士が交流したり、新しい発見ができたりする機会を提供するようにしています」(小栗さん)

また中村さんは、オープンノベーションの副次的な効果として、社員の成長があると語ります。

「企業間でコラボすることによって、経営者だけではなく、担当者である社員の交流が生まれます。当社も、オープンイノベーションによって社員が刺激を受け、成長してくれていると感じます」(中村さん)

オープニングセッションは、世代や業種の垣根を越えて、共創を生み出すための課題やヒントを共有する場となりました。

※後編は、アワードを受賞したアトツギたちが語る受賞後の変化や、事業承継の本音など、TAKIBI&Co. Fes Tokyoで開催されたセッションの様子を振り返ります。