改正下請法の施行まで半年 手形払い禁止の認知度が87%

杉本崇

(最終更新:)

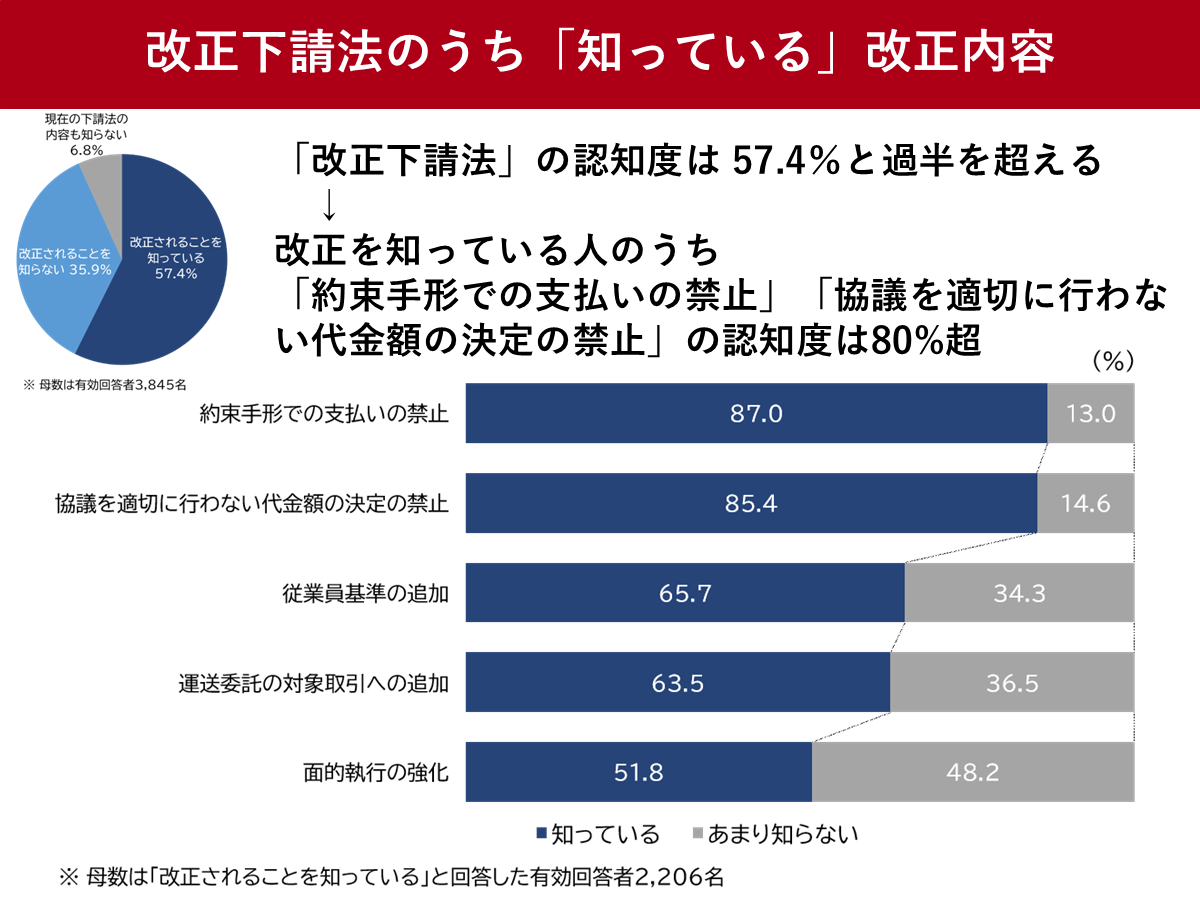

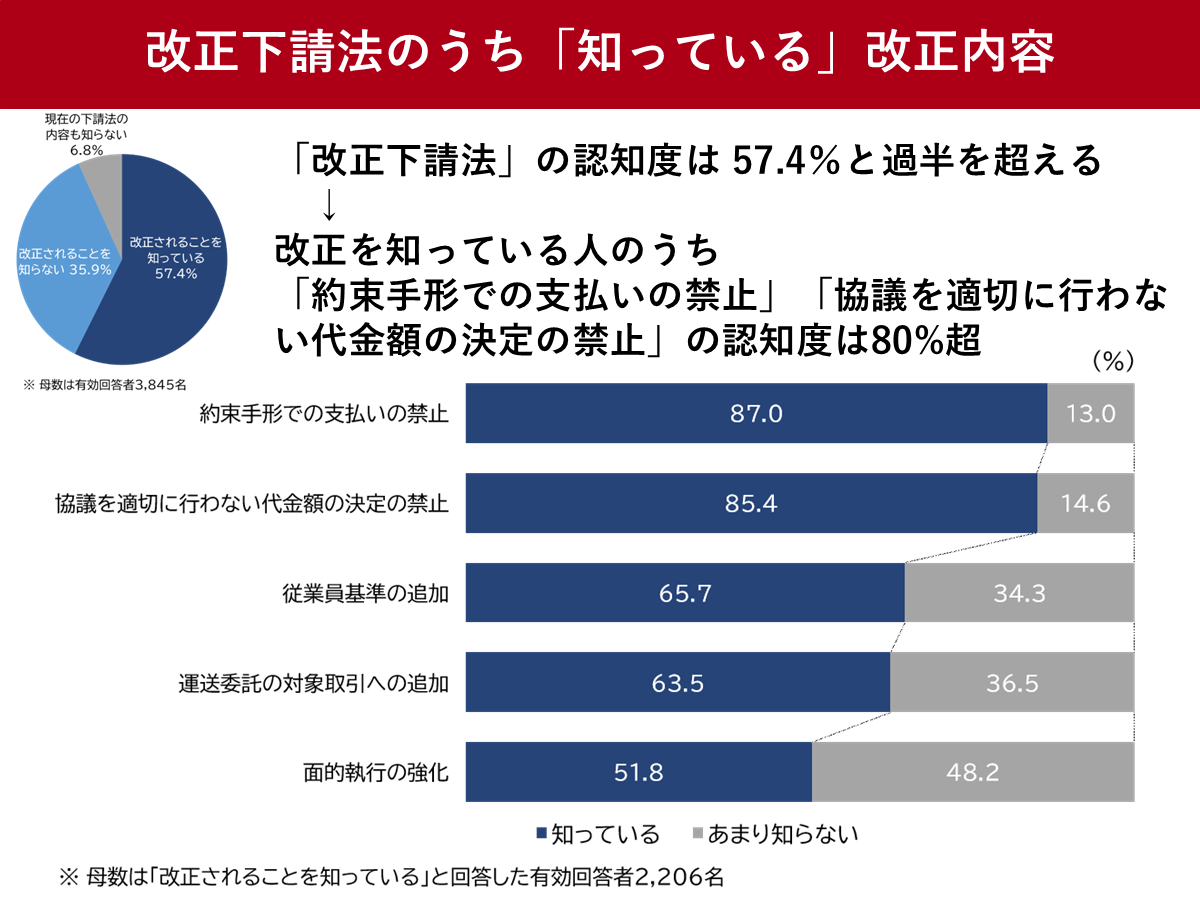

改正下請法のうち「知っている」改正内容の割合(帝国データバンクのプレスリリースから https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001121.000043465.html)

改正下請法のうち「知っている」改正内容の割合(帝国データバンクのプレスリリースから https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001121.000043465.html)

2026年1月1日、中小受託取引適正化法(改正下請法)が施行されます。施行まで半年となるなか、帝国データバンクの調査によると、下請法が改正されたことの認知度は全体の57.4%と過半数を超えました。とくに、「知っている」と回答した人のうち、手形払いの禁止については87%が把握していました。ただし、中小企業の認知度は54.3%と全体よりも低く、法律を知らないことが法の有効性を低下させる懸念があると指摘しています。

改正下請法の調査概要

改正下請法のアンケートは、帝国データバンクが2025年6月13日~6月30日に大企業と中小企業の3845人にインターネット調査を実施したものです。回答率や抽出方法については明示されておらず、回答の信頼性には一定の留保が必要です。

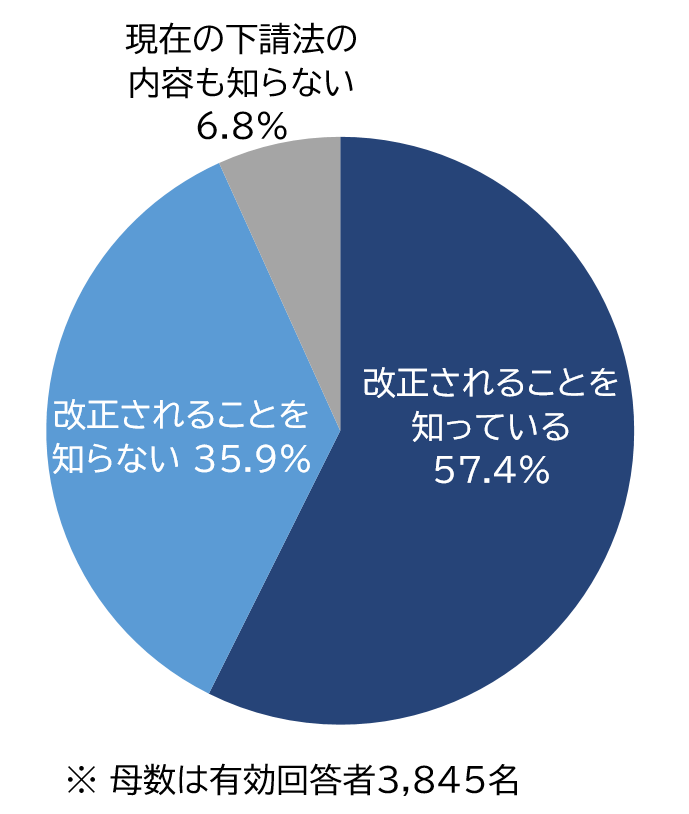

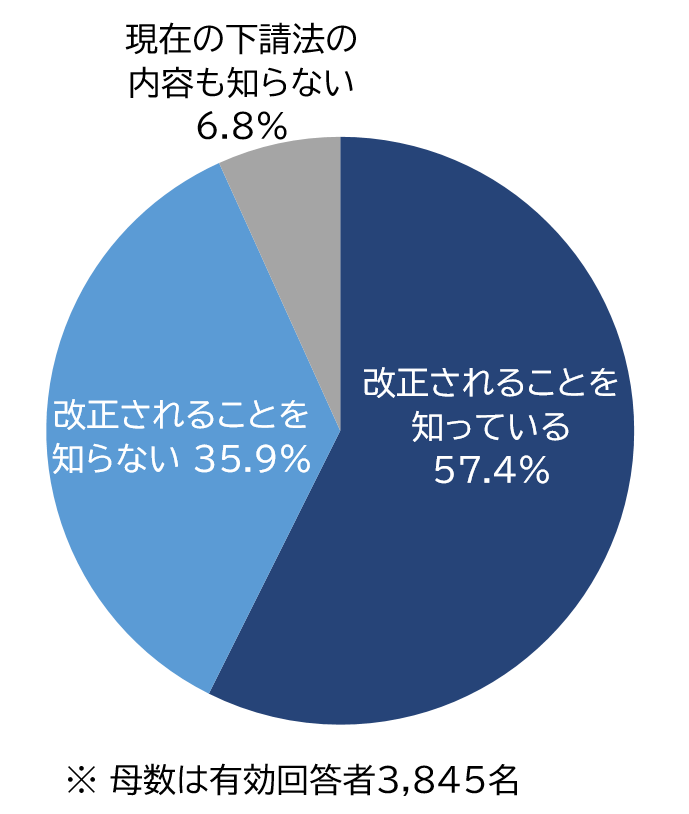

2026年1月に改正下請法が施行されることを知っているか尋ねたアンケート

2026年1月に改正下請法が施行されることを知っているか尋ねたアンケート

そのうえで、2026年1月に改正下請法が施行されることを知っているか尋ねたところ、57.4%が「改正されることを知っている」と回答。他方、「改正されることを知らない」は35.9%、「現在の下請法の内容も知らない」は6.8%となったといいます。

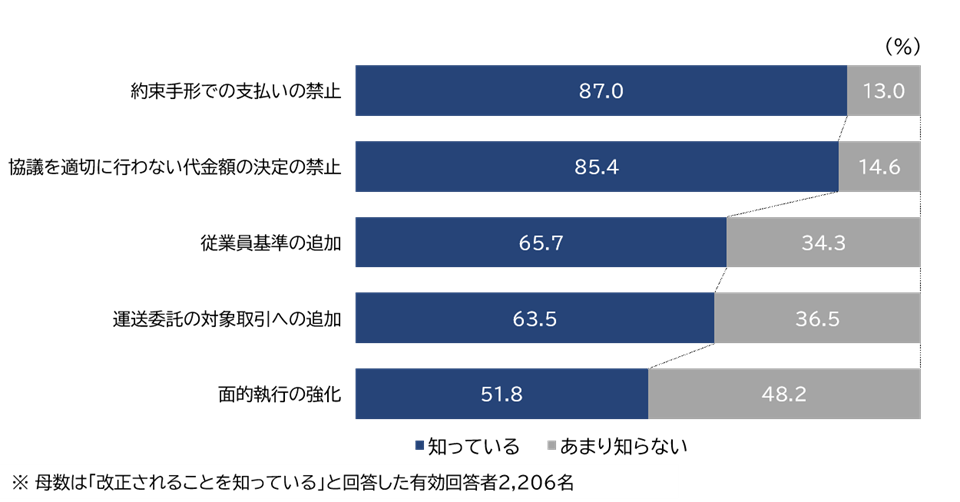

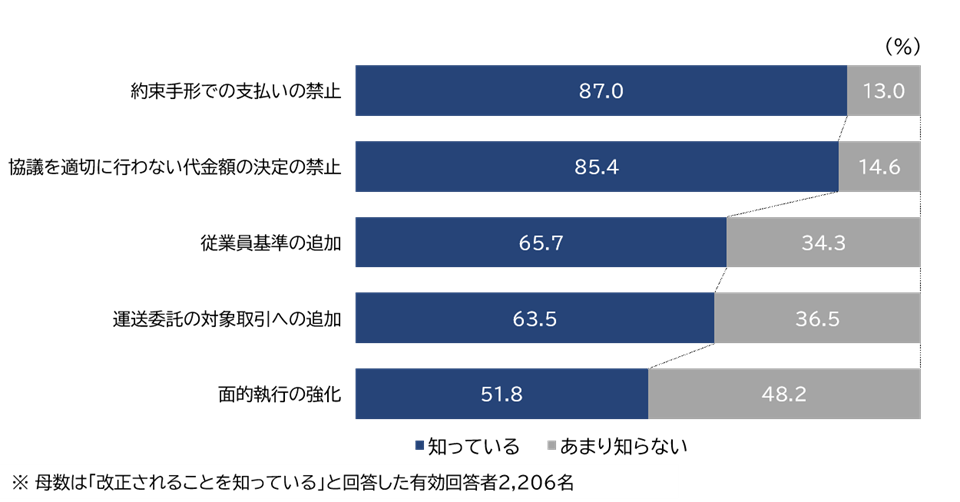

今回の調査では、改正されることを知っている企業に対し、主な改正内容についてどこまで認識しているかも尋ねています。その結果、以下の項目が高い認知度を示しました。

「改正されることを知っている」とした回答者に主な改正内容の認識を尋ねたアンケート

「改正されることを知っている」とした回答者に主な改正内容の認識を尋ねたアンケート

「約束手形での支払いの禁止」:87.0%

「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」:85.4%

これらの項目の認知度が高いのは、国が2021年の成長戦略実行計画で5年後の手形廃止を掲げたことや、全国銀行協会が2026年度末までの手形ゼロを目標としていること、さらに監督官庁による大規模なアンケート調査や違反業者の取り締まり強化などが影響しているとみられます。

一方で、以下の項目については認知度がやや低い結果となりました。

「従業員基準の追加」:65.7%

「運送委託の対象取引への追加」:63.5%

「面的執行の強化」:51.8%

特に「従業員基準の追加」や「運送委託の対象取引への追加」は、発注者側にとって管理すべき対象企業や項目が増加することを意味します。従業員数を定期的に把握する仕組みが必要となるため、管理面の負荷増大を懸念する声も聞かれます。

法改正への期待と懸念

改正下請法に対し、受注者側の半数以上(51.7%)が「資金繰りの安定」(29.8%)や「収益の安定化」(21.9%)といった財務内容の改善に期待を寄せています。一方で、受注者側は「書類作成・監査対応など実務負担の増加」(23.3%)や「求められる価格と実際の原価が合わず、利益が出にくくなる」(21.1%)といった業務負担の増加を懸念しています。

発注者側では、プラスの影響として「長期的なパートナーシップ」の構築(51.5%)、「コンプライアンス体制の強化によるリスク低減」(29.0%)に期待が見られます。しかし、マイナスの影響としては、適正価格での取引に伴う「利益の圧迫」(23.3%)、「社内でのコンプライアンス教育・研修負担の増大」(21.2%)、「資金繰りの悪化」(19.4%)などが懸念されています。

不公正な取引慣行の是正に向けて

企業が不公正だと感じる慣行や課題として最も多かったのは「一方的な価格の決定や据え置き」(42.0%)で、特に今回の改正で対象取引に追加される運輸業では50.0%に上りました。次いで「曖昧な納期設定や急な変更」(29.5%)、「手形による長期支払い・割引手数料の負担」(24.8%)などが続きます。

不公正だと感じる慣行や課題を尋ねたアンケート

不公正だと感じる慣行や課題を尋ねたアンケート

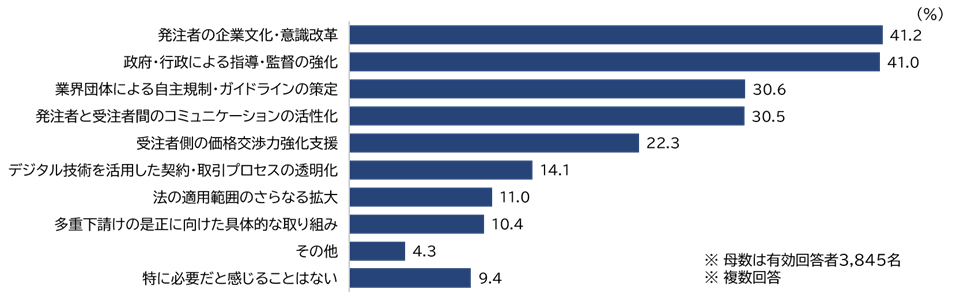

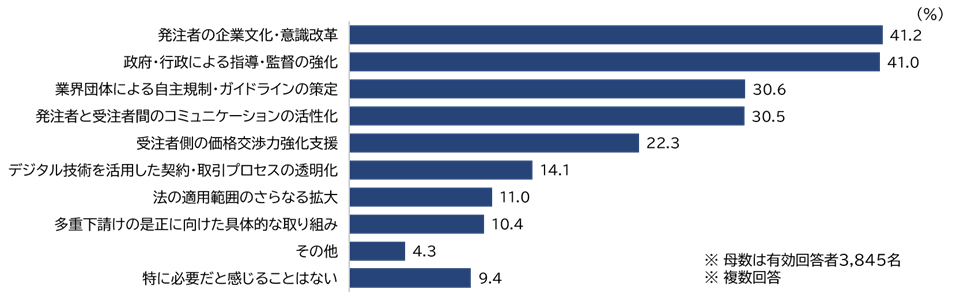

改正下請法がこれらの不公正な慣行の是正に寄与すると考える企業は62.1%に達しており、法改正への期待の高さがうかがえます。

しかし、法改正だけでは十分ではありません。公正な取引関係を築くために必要だと感じることとして、「発注者の企業文化・意識改革」(41.2%)が最も多く挙げられています。これは、法改正がなされても、実際に取引を行う発注者側の意識が変わらなければ実効性が乏しいという問題意識の表れであり、受注者が不当な要求でも受け入れてしまう従来の取引慣行が根強く残っていることが背景にあると考えられます。

経営者に役立つメルマガを配信 無料会員登録はこちら

この記事を書いた人

-

杉本崇

ツギノジダイ編集長

1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。

杉本崇の記事を読む