支払手形2000万円。2012年7月~2013年6月の第30期の決算資料に書き込まれたこの一行の重みを、事業承継したばかりの2代目社長杉山耕治さんは実感できていなかったといいます。

金融機関に運転資金の融資を申し入れました。すると、提示された金利は従来の2.4%よりもさらに0.3%高いものでした。その金利を見て、杉山さんは「金融機関からは代替わりしたばかりでまだ信用は得られていないんだろうな」と受け止めたといいます。

「実は私たちも、決済期限が120日先という手形を振り出していたんです」

それだけ長い支払期日にも関わらず、入金の方がさらに2~3ヵ月遅かったのです。理由の一つが、発注元が振り出す手形も120日、150日、なかには180日先という手形があったためです。もう一つが、金型が完成しても、試作品が無事できるまで検収は完了せず、さらに2~3ヵ月かかることがあったためです。

その結果、仕事を受注すればするほど、手元の資金が乏しくなるという悪循環に陥っていました。

目の前の資金を確保するために、受け取った約束手形を支払期日より前に現金化する「手形割引」で乗り切ったこともありました。

運転資金の融資もあり、資金繰りの危機を乗り越えたものの「手形の仕組みが残っているのは、おかしい。廃止しないといけない」と感じました。

そこで、自社の財務状況の改善に取り掛かります。融資の借り換えも進めるなかで貸出金利は数年後に1%前後まで下がりました。

まずは自社の手形から廃止 反対されても進めたかった

杉山さんは2014年ごろ、取引先が倒産し不渡手形が発生したり、支払期限の長い手形ゆえに資金繰りに行き詰ってしまったりする場面に直面します。

やはり、手形取引をやめなければと決心。金融機関や顧問税理士に「自社の手形を廃止したいのですが…」と相談を持ち掛けます。

しかし、税理士からは難色を示されます。「そうなると、ミヨシの資金繰りが厳しくなってしまいますよ」

それでもあきらめきれない杉山さん。手形を廃止したいこと金融機関に相談をしたところ「固定金利、一括返済で融資します。運転資金に充ててもらいその間に受取手形、支払手形いずれもなくしていってください」と提案されます。

交渉には5年ほどかかると想定し、5年後に一括返済することを条件に固定金利1%という条件で2000万円を借り入れることができました。2016年のことでした。

最初は「玉砕」 新規顧客から交渉開始

ミヨシは金属材料卸や、いっしょに仕事をしてくれる同業者、部品加工会社など10社に仕事の一部を発注していました。この10社にまず、手形を廃止し、60日以内の振込または小切手に切り替えることを打診します。

ありがたいですと、どの会社からも歓迎されました。「おかげで取引先とは良い関係を築いていますし、仕事の相談をしても親身になってくれているようになったと思います」

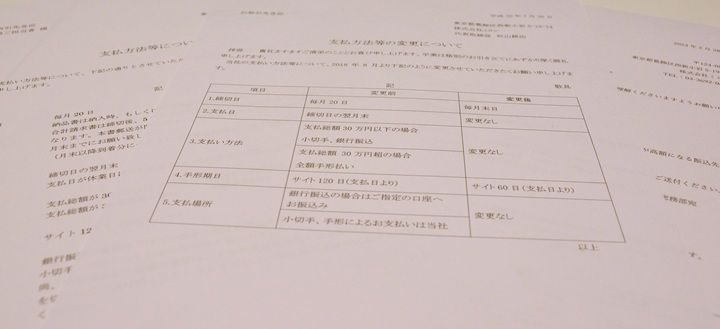

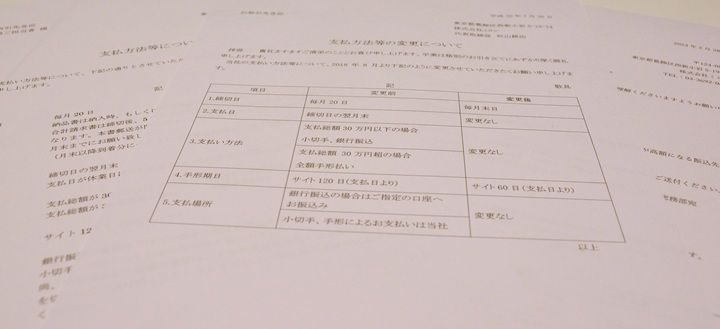

ミヨシが取引先に送った「支払方法変更のお願い」

ミヨシが取引先に送った「支払方法変更のお願い」

続いてミヨシに仕事を発注している発注元との交渉です。しかし、簡単には進みませんでした。

「玉砕しました」と杉山さんは苦笑い。当時「御社の立場は分かるのですが、申し訳ないけどできません」という回答が相次いだのだといいます。

そこで作戦を切り替えました。

新規の取引を希望する会社に「じつは銀行と手形の廃止を約束していて、弊社は手形を受け取れないんです」と伝えることにしたのです。ただし、ミヨシに商談に来るのは、試作品を作りたい現場の技術者が多く、自社の会計部門との間で板挟みになってしまうこともあったといいます。

そんなときは「おつなぎ頂けるのでしたら、御社の会計担当者に直接ご説明させていただきます」と伝え、杉山さんから直接、ミヨシの置かれている状況を会計担当者に経緯を伝えるようにしました。すると、「銀行との約束なのでしたら」と、少しずつ理解を示してくれる会社が増えてきました。

そこから5年かけて既存の取引先とも交渉を重ね、いまも手形取引が残っているのは1社のみとなり、その1社も高額な取引の場合のみ手形を振り出すという限定的な使い方です。

「いくらまでなら投資しても大丈夫」に変わった

手形を廃止すると、以前は月末になると現預金残高にハラハラしていたといいますが、いくらまでなら投資しても大丈夫という見通しも得やすくなりました。

そこで、杉山さんは2019年、2400万円をかけて事務所の改修工事に取り掛かります。

社内環境の改善を進め、19年には事務所を改装してミーティングルームにしました(同社提供)

社内環境の改善を進め、19年には事務所を改装してミーティングルームにしました(同社提供)

「社員のみなさんと話していると、社内の人間関係や居心地の良い会社の雰囲気を大切にしたいという声が多かったのです。そこで、事務所のなかに休憩スペースを作りました」。いまも15時の休憩時間に社員が集まって茶菓子を食べながら談話する習慣が根付いています。

社員8人の会社で、2022年3月卒業の新卒2人を採用することを決めました。「このときは、さすが赤字かもと心配しましたが、この先、会社が成長するには必要なことだと決断しました。期待通り、この2人は技術をどんどん吸収し、将来の会社を担ってくれる人材になってくれそうです」

いまでは、仕事の知識を高める教材費や講習会に出るときの研修費の補助も出せるようになりました。さらに、急に大掛かりなプロジェクトの相談が来ても、以前なら資金繰りが心配で二の足を踏んでいましたが、いまではその場で即答できます。

「手形を廃止することで、安心して経営ができるようになりました」

下請法改正、手形払等を禁止

政府は2025年3月11日、下請法(下請代金支払遅延等防止法)と下請振興法(下請中小企業振興法)の改正法案を閣議決定しました。開会中の国会に法案を提出します。

改正のポイントの一つが、手形払等の禁止です。「対象となる取引で、手形払を禁止します。また、電子記録債権やファクタリング等についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは併せて禁止します」としています。

ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。

おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。