繁忙期とは?事前にできる準備や上手な乗り越え方を解説

繁忙期の影響で従業員の負担が増加するという時期が、また今年も来るのかと、頭を抱えていないでしょうか。この記事では、社長の右腕として活動する筆者が、繁忙期にまつわるトラブルの原因の解説から「事前準備」の重要性と具体策、乗り切る実践的なコツまで詳しく解説します。

繁忙期の影響で従業員の負担が増加するという時期が、また今年も来るのかと、頭を抱えていないでしょうか。この記事では、社長の右腕として活動する筆者が、繁忙期にまつわるトラブルの原因の解説から「事前準備」の重要性と具体策、乗り切る実践的なコツまで詳しく解説します。

目次

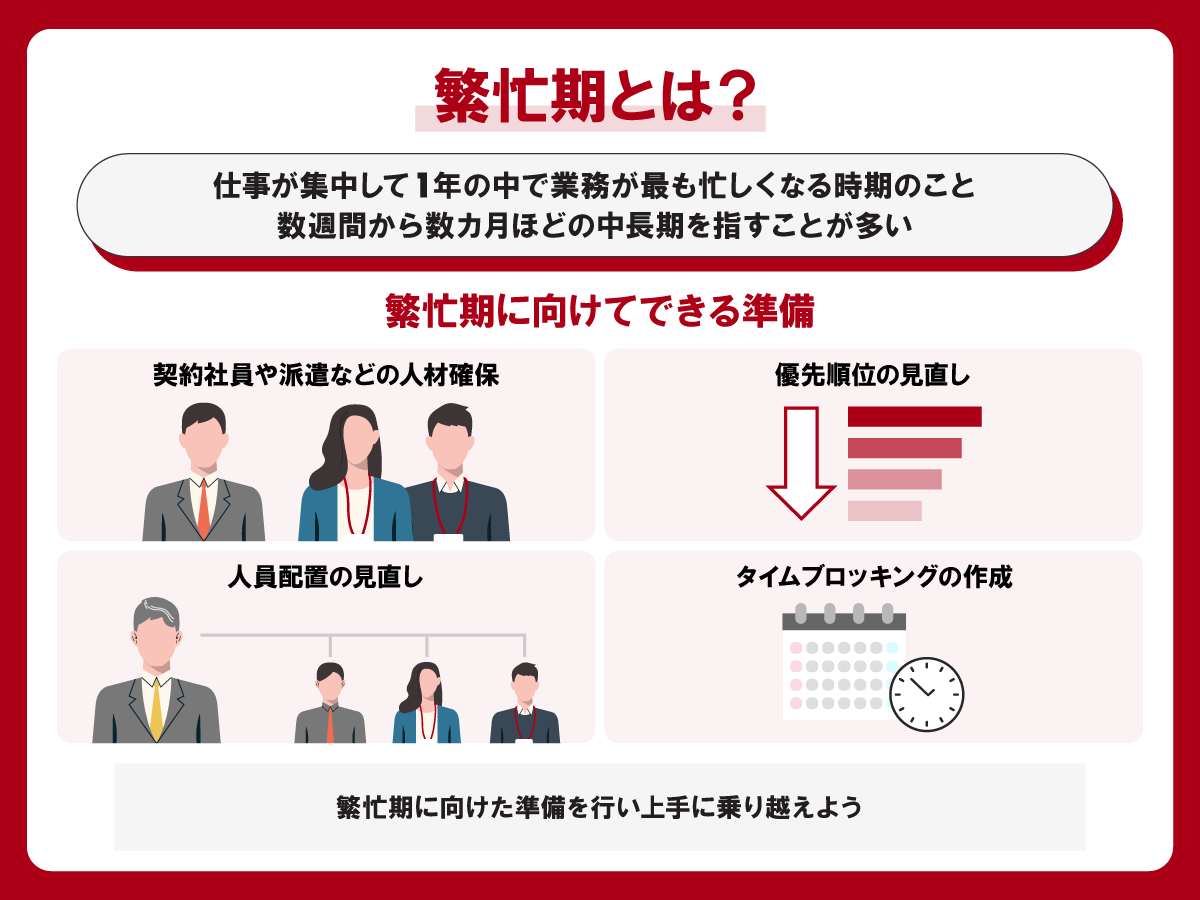

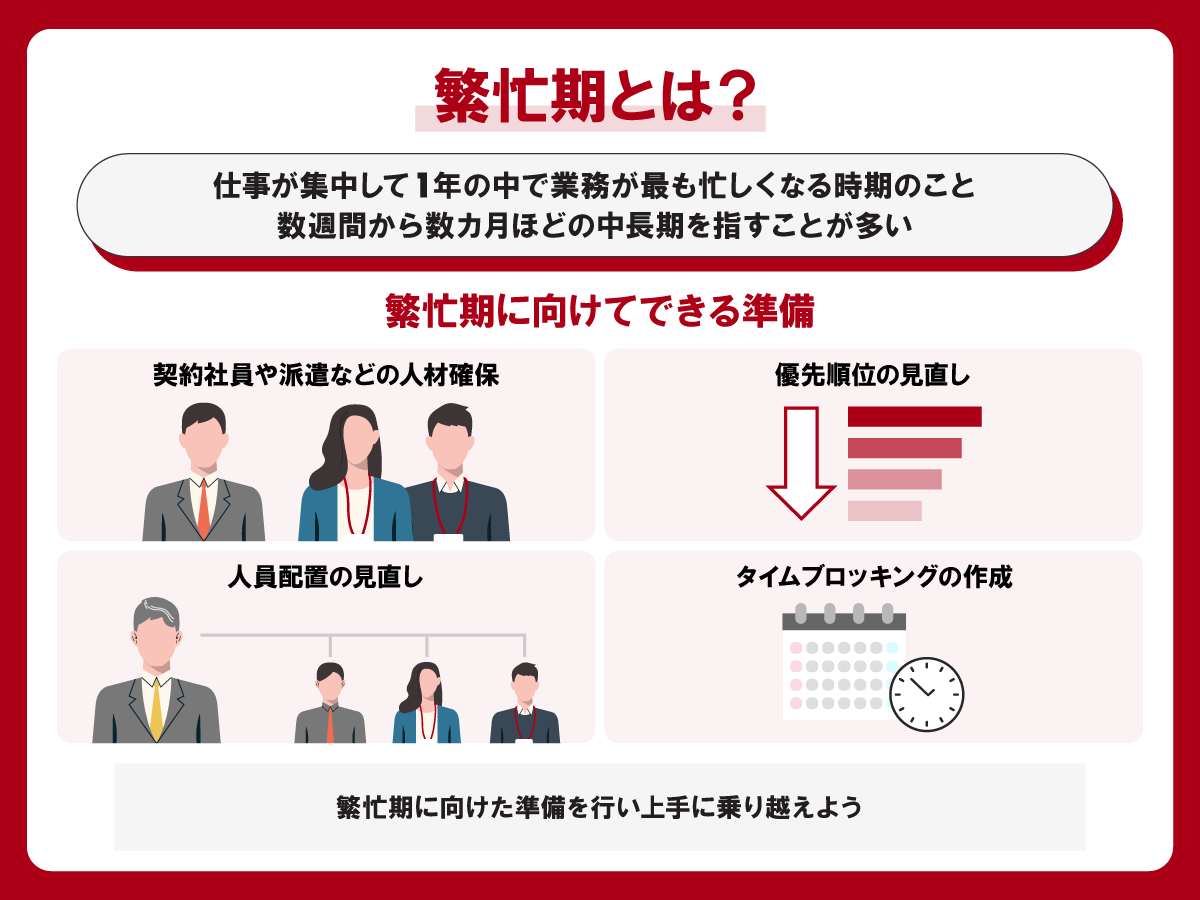

繁忙期(はんぼうき)とは、特定の業務や依頼、顧客からの需要などが一時的に集中し、通常期と比較して仕事量が格段に増え、一年の中で最も忙しくなる特定の期間や季節を指します。ちなみに、繁忙期とは反対に仕事が比較的少ない時期は「閑散期(かんさんき)」と呼ばれます。

多くの業界・業種において、年末年始や夏休み期間などの特定の季節や大型セールや業界の展示会などのイベントに伴って、周期的にこの繁忙期が発生します。企業にとっては、この時期に集中して売上を大きく伸ばす重要なチャンスとなる期間です。

しかしその一方で、業務の極端な集中は、従業員の長時間労働や心身への大きな負担増、それに伴うヒューマンエラーの増加、職場の雰囲気悪化といった、さまざまな経営上の課題を引き起こす可能性もあります。まずは、あなたの業界の繁忙期が具体的にいつ頃なのかや対義語である閑散期について、もう少し詳しく見ていきましょう。

繁忙期の具体的な時期は、業界や企業によって大きく異なります。「業種別繁忙期カレンダー」というキーワードで検索される人も多いように、自社や関連業界の繁忙期を知ることは非常に重要です。

ここでは、代表的な業種の一般的な繁忙期と、その主な要因をカレンダー形式(表)でご紹介します。ご自身の業界や業務状況を把握する上での参考にしてください。

| 業界 | 繁忙期 |

|---|---|

| 小売業 | 3月(新生活需要)、7月〜8月(夏のボーナス商戦)、12月(年末商戦) |

| 宿泊業 | 4月〜5月(春休み・GW)、8月(夏休み)、12月(年末) |

| 飲食業 | 12月(忘年会)、3月(歓送迎会)、8月(お盆・夏休み) |

| 建設業 | 3月〜5月(新年度開始)、9月〜11月(天候安定期) |

| 製造業 | 3月〜6月(新年度・決算期)、9月〜11月(年末商戦など) |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 5月(GW)、7月〜8月(夏休み)、12月(年末年始) |

| 医療・福祉業 | 特になし(通年需要あり) |

| 教育・学習支援業 | 5月(GW後)、9月(新学期開始後)、12月前半(受験シーズン前) |

| 不動産業 | 3月〜4月(新生活需要)、9月〜11月(転勤シーズン) |

| 情報通信業 | 特になし(通年需要あり) |

※上記はあくまで一般的な目安です。企業の事業内容、規模、地域、主要な取引先の動向、さらにはその年の経済状況や社会情勢によっても繁忙期の時期や長さは大きく変動します。

過去のデータ分析や市場動向の観察を通じて、自社特有の繁忙期を正確に予測し、備えることが何よりも重要です。また、万博やオリンピックのように、その年に突如発生するイベントもありますので、その点も踏まえて、市場動向を眺めて柔軟に対応することが大事です。

閑散期とは、繁忙期とは対照的に業務量が一時的に減少し、比較的落ち着いて仕事に取り組める期間を指します。具体的には、顧客からの問い合わせや注文が少なくなったり、季節的な需要が一段落したりすることで、時間に余裕が生まれやすい時期のことです。

この閑散期は、企業や従業員にとって以下のような側面を持ちます。

| 企業にとっての側面 | ・売上や利益が落ち込みやすい時期であるため、コスト管理の徹底や経営資源の効率的な配分が求められる ・従業員の教育投資、新規事業やサービスの開発、設備投資、マーケティング戦略の見直しなど、将来に向けた投資や準備を進める期間としても活用できる |

| 従業員にとっての側面 | ・繁忙期に溜まった疲れを癒すための休暇取得 ・新しいスキルを習得するための研修や自己学習期間 ・普段なかなか時間を取れない業務プロセスの見直しや改善活動期間 |

このように、閑散期は単に「暇な時期」というわけではなく、企業や従業員の成長、そして次の繁忙期への備えとして戦略的に活用できる重要な期間と捉えることができます。

見方を変えれば、閑散期は繁忙期を乗り越えるための重要な「助走期間」ともいえます。この時期にどれだけ従業員の休息やスキルアップ、業務プロセスの改善、人員計画などの準備を進められるかが、次の繁忙期における業務の円滑さや従業員の負担感を大きく左右するといっても過言ではありません。

なお、閑散期については下記の記事で詳しく解説しています。

繁忙期は売上増加などの恩恵をもたらす可能性がある一方で、適切な準備がないまま突入すると、企業活動のさまざまな領域に深刻な悪影響を及ぼすリスクも潜んでいます。閑散期に十分な対策を講じられなかった場合、その影響は顕著に現れやすくなります。

ここでは、繁忙期の「顧客」の体験を見ながら、それに対応する「従業員」、そして従業員マネジメントする「企業」への影響の順にみていきましょう。

まず、繁忙期の影響は、製品やサービスを受け取る顧客の体験に現れます。準備不足や受け入れのキャパシティオーバーは、以下のようなネガティブな顧客体験を引き起こす可能性があります。

このようなことが起きると、企業はいつもより多くクレーム対応に追われたり、顧客離れが起きたりなどの影響を受けるでしょう。

顧客からのクレーム対応や、キャパシティを超えた要求への対応は、従業員の精神的なストレスを著しく増大させます。また、繁忙期は従業員に以下のような直接的な負担を強いることになります。

このような負担は、従業員のモチベーションを低下させ、離職に至ることも考えられます。これらのリスクを踏まえて、企業のマネジメントの難易度は年々増しています。

前述のネガティブな顧客体験や、従業員への負担の増加が引き金となり、最終的には企業経営にも影響をもたらします。具体的にどのような影響をもたらすのかを詳しく見ていきましょう。

このように、繁忙期のリスクは顧客体験の悪化から始まり、従業員のモチベーション低下・離職、そして企業経営への多岐にわたる深刻な打撃へと連鎖していきます。この負の連鎖を断ち切るためには、繁忙期の根本原因を理解したうえでの対策を取ることが重要です。

繁忙期を組織全体で乗り越えるためには、まず自社の繁忙期が「なぜ」発生するのか、その根本原因を深く分析・特定することが不可欠です。

それは、季節的な需要変動や業界特有のサイクルといった外部環境要因かもしれませんし、自社の特定のプロモーション活動、非効率な業務プロセス、あるいはリソース配分の偏りといった内部的な要因が複雑に絡み合っている場合もあるでしょう。

そして、そのさまざまな要因を分析するなかで見えてくるのは、多くの場合、繁忙期の問題の核心が「自分達の許容量(キャパシティ)を超えて、お客様を受け入れることを決めてしまっている」という組織としての判断や構造にある潜在的な事実かもしれません。この根本的な構造を認識した上で、余裕・余白をもって受け入れられる計画的な事前準備を行うことこそが、繁忙期を乗り切る鍵です。

繁忙期が始まってから場当たり的に対応するのではなく、比較的業務が落ち着いている時期から前もって備えることで、従業員の過度な負担を予防し、サービスの質を維持しながら効率的に業務を進めることが可能になります。

この章では、その原因分析と核心を踏まえ、繁忙期という大きな波を乗りこなすために事前に進めておくべき、効果的な4つのアプローチについて詳しく解説していきます。

「自分達の許容量(キャパシティ)を超えて、お客様を受け入れることを決めてしまっている」状態があるかもしれないという問題に対する準備が、外部からの人材確保です。

繁忙期特有の業務を遂行するために、短期の契約社員、派遣社員、アルバイトといった期間限定の雇用形態や、特定の業務を切り出して依頼する業務委託(アウトソーシング)などを活用し、人員体制を一時的に増強することが有効な手段となります。ただし、この人材確保を成功させるためには、以下の点に注意し、計画的に進めることが不可欠です。

単に頭数を揃えるだけでなく、大事な戦力として活躍してもらうための準備を閑散期から計画的に行うことが、繁忙期の人材確保を成功させる鍵となります。

繁忙期に向けて人員を確保し、一時的にキャパシティを増やせたとしても、その貴重なリソースが重要度の低い業務に浪費されてしまっては意味がありません。どんなに人を増やしても時間は不足し、結局すべてが中途半端になり、従業員の疲弊を招くだけといった事態に陥る可能性があります。

また、繁忙期であれ、閑散期であれ、顧客は一期一会のため、顧客体験を簡略化することは相対的に顧客満足度を下げる要因にもなるでしょう。そのため、限られた時間と人員というリソースを最大限に活かし、組織としての「余裕・余白」を戦略的に確保するためには、業務の「選択と集中」、すなわち優先順位の見直しが不可欠です。

これは単なるタスク整理ではなく、「何に注力し、何を捨てるか」という重要な意思決定です。この判断を特に閑散期に事前に演習・検証することで、従業員は混乱から解放され、本当に価値のある業務に集中できるようになります。

具体的な進め方としては、以下のステップが考えられます。

「やらないこと」の決定では、中には完全に辞められないものもあるかと思います。例えば、商品の梱包と合わせて、商品案内資料も差し込みしていたところを、商品ケースの中にQRコードを事前に一枚入れておいて、スマートフォンで商品ページを案内するというのも1つのやめ方です。こうした業務の見直しをすることで、いつも通り、丁寧に顧客対応・サービス提供ができるようになります。

次に、人員配置を業務量の波に合わせた戦略的なものに見直すことが不可欠です。

優先順位付けと同様に、閑散期から計画的に準備を進めることで、繁忙期にスムーズかつ効果的に実行できるようになります。場当たり的な人員配置による異動は、かえって混乱や不公平感を生む原因にもなりかねません。

具体的な取り組みとしては、以下のようなものが考えられます。

まず、どの曜日や時間帯に、お店のどの場所(例:レジ、ホール、包装場など)が特に煩雑化するのかを、過去の経験から把握しておくことが重要です。同時に、スタッフそれぞれが「どの仕事ならできるのか」「何が得意か」といった情報を、日頃から意識して把握しておく必要があります。いざという時に誰に何をお願いできるか、的確な判断がしやすくなります。

一例として、筆者が知る企業では顔写真と共に自分の得意な業務を紙に書いて社内の壁にはって、誰が何ができるかを視覚化・名簿化している企業もあります。誰に相談すればよいかが一目瞭然となるので、社員が苦手な業務を抱えたり、悩んだりして仕事が止まってしまう時間が解消されました。繁忙期になればなるほど、これらの取り組みを通じて、一人ひとりが得意分野に集中することが生産性の最大化につながります。

忙しい持ち場を他のスタッフが自然にサポートできるよう、シンプルなルールや合図を事前に定めておくことが有効です。

例えば、「自分の担当業務が落ち着いたら、〇〇の状況を確認し、必要なら手伝う」「手が足りない時は、遠慮なく周囲に声をかける」「応援が必要な際の最終的な指示は店長(またはリーダー)が出す」など、お店の実情に合わせて、閑散期にスタッフ間で話し合って決めておくと良いでしょう。

スタッフ同士が柔軟に助け合える体制を作るために、閑散期を利用して、他の持ち場の仕事を少しずつ教え合うことを計画的に進めることが望まれます。「レジ担当が簡単な調理補助もできるように練習する」「販売スタッフが在庫管理の基本を覚える」など、少しずつでも対応できる業務の幅が広がれば、組織全体の対応力は大きく向上します。これはスタッフ自身のスキルアップにもつながります。

これらの人員配置の見直しや助け合いをうまく機能させるためには、以下の点がポイントになります。

適切な人員配置の見直しと助け合いの仕組みを事前に準備しておくことで、特定のスタッフだけが過度に疲弊する状況を防ぎ、組織全体で協力して繁忙期を乗り切る体制を築くことができます。これが結果的に、従業員の負担感の軽減と、お客様への丁寧で安定したサービス提供にもつながります。

個人レベルでできる有効な準備・対策の1つが、「タイムブロッキング」という時間管理術です。これは、「この時間は、この作業に集中する」と、あらかじめ時間を区切って特定のタスクに割り当てておく、シンプルな手法です。

受動的にタスクに振り回されるのではなく、能動的に自分の時間を計画し、コントロールする意識を持つことで、集中力を高め、計画的に業務を進める助けとなります。完璧なスケジュールを組むというよりは、「今日の時間の使い方の大まかな地図を持つ」というイメージです。

具体的な進め方は以下の通りです。

まず、その日(あるいは午前・午後など、区切りの良い単位で)の作業予定を、大小問わず具体的に書き出します。

「〇〇の資料作成」といった大きなタスクだけでなく、「〇〇さんにメール返信」「備品の発注」といった細かいものもリストアップしましょう。この際に、その日に「やりおえたいこと」もメモしておくと、作業が十分かダブルチェックできます。

書き出した各タスクに、「現実的に」どれくらいの時間がかかりそうか見積もります。ポイントは、ギリギリではなく少し余裕を持たせることです。慣れないうちは多めに見積もるのが良いでしょう。

カレンダーアプリや手帳、あるいはシンプルなメモ帳に時間軸を書き、見積もった時間に基づいてタスクを配置していきます。

上記のように、具体的な時間帯とタスクを紐づけて、その時間を「予約」します。

集中力を維持するためには、短い休憩時間(例:1時間に5~10分)も計画に含めることが重要です。また、急な来客や電話、見積もり通りに作業が終わらなかった場合に備えて、意図的に何も割り当てない「予備時間(バッファ)」を設けておくと、計画が破綻しにくくなります。

タイムブロッキングをうまく活用するためのポイントは以下の通りです。

タイムブロッキングを実践することで、日々の業務に追われる感覚が減り、計画的に仕事を進められるようになります。その結果、マルチタスクによる混乱やストレスが軽減され、生産性が向上するだけでなく、精神的な余裕が生まれ、疲労感をコントロールしやすくなるといった効果が期待できます。

「4つの視点が全て出来ないといけない」となっては、従業員にとっても負担になってしまいますので、できるところから取り組むという姿勢が大事です。その行き着く先として業務が増えても予定通りの「平常運転」を目指すことが理想です。

前の章では、繁忙期という大きな波に備えるために、事前に計画的に進めておくべき準備について詳しく見てきました。これらの事前準備は、繁忙期であっても、いつも通り業務に臨む上で、間違いなく不可欠な土台となります。

しかし、どれだけ入念に準備をしたとしても、予期せぬトラブルが発生したり、想定を大きく超える業務量に直面したりするのが、繁忙期の現実です。「準備したから大丈夫」と安心するだけでなく、実際に繁忙期のまっただ中にいる時に、現場でできる工夫や立ち回りを知っておくことは、困難な状況を乗り切るために重要です。

この章では、事前準備の効果を最大限に活かしつつ、繁忙期を少しでもスムーズに、そして健全に乗り越えるための具体的な3つのアクションのポイントを解説していきます。

特定の部署や業務で人手不足が深刻化した場合、他部署からの応援や協力を得ることが状況を打開するための1つの手段として検討されます。組織全体でリソースを融通し合い、困難な時期を乗り越えようという考え方です。

ただし、この「他部署に協力を促す」を実行するにあたっては、企業にとって以下のようなメリットとデメリットが存在することを理解しておく必要があります。

| メリット | ・一時的な労働力不足の補完 ・コストの抑制 ・ボトルネック工程の解消支援 ・新しい視点・アイデアの導入 ・組織連携の強化 |

| デメリット | ・教育コストの発生 ・品質リスク ・応援元部署の業務への影響 |

メリットは、一時的な労働力不足の補完やコストの抑制などが挙げられます。新しい人材を外部から雇用するには時間的・金銭的コストが発生するため、コストを抑えながら人材がほしい場合に適しています。

一方でデメリットは、応援元部署の業務への影響が挙げられます。繁忙期中に他部署からの協力を得る場合、これらのデメリットを抑制し、メリットを活かすためには、以下の点を意識することが重要です。

| 協力を円滑に進めるためのポイント | ・依頼業務の明確化と切り出し ・相手部署への配慮と丁寧なコミュニケーション ・可能な範囲での受け入れ準備 |

他部署への協力要請は、緊急時の一時的な対応策として有効な場合もありますが、デメリットも伴うため、慎重な検討と準備が求められます。メリット・デメリット双方を理解し、適切なコミュニケーションと配慮をもって進めることが、有効活用するための鍵となります。

社内だけでの対応が難しい場合、外部の力を借りる、すなわち「外注」を活用することも1つの有効な手立てです。お店の業務の一部を外部の会社や個人に依頼することで、企業は顧客に最も価値提供できる仕事・得意な仕事に集中しようという考え方です。

ただし、この「業務の一部を外注する」にも、良い面と注意すべき面があります。利用を考える際には、これらをよく理解しておくことが大切です。

| メリット | ・従業員が本来の仕事への集中できる ・プロの技術や知識を借りられる ・結果的にコストが安くなる可能性がある |

| デメリット | ・外注費がかかる ・やり取りや管理の手間がかかる ・期待通りの品質にならない可能性がある |

繁忙期に外注を上手に活用し、これらのデメリットをできるだけ避けるためには、以下の点を意識することが重要です。

| 外注をうまく活用するためのポイント | ・どの仕事をお願いするか慎重に選ぶ ・仕事の内容や条件を最初にしっかり決める ・大事な情報の取り扱いルールを決めておく ・「任せきり」にしない姿勢を持つ |

業務の外注は、忙しい時期の助け舟となる有効な手段ですが、費用やリスクも伴います。依頼する仕事内容をよく吟味し、信頼できる相手としっかり連携を取りながら、任せきりにしない管理体制を築くことが重要です。

繁忙期では、「1分1秒でも惜しい」「休んでいる暇なんてない」と感じ、つい休憩を取らずに働き続けてしまう傾向にあるでしょう。しかし、実はその考え方こそが、かえって生産性を下げ、心身を危険に晒す原因となり得ます。

どんなに優れた機械でも休息なしに稼働し続ければ不具合を起こすように、人間も適度な休憩を取らなければ、集中力やパフォーマンスを持続させることはできません。繁忙期のように忙しい時だからこそ、意識的に休憩時間を設けることが、結果的に質の高い仕事を継続し、乗り切るために不可欠なのです。

では、忙しいなかで、どのように休憩を取り入れていけば良いのでしょうか。以下の点を意識することが重要です。

忙しい時こそ、計画的に「休む」ことは、顧客にとってもよりよい体験を提供でき、従業員や企業にとっても繁忙期を持続的・健全に乗り越えるための重要な戦略になります。

この記事では、繁忙期がもたらすリスクとその連鎖、根本原因への視点、そして対策としての「事前準備」と「乗り越え方」について解説しました。特に「許容量を超えたものを受け入れる」としまっている状況をそのままにとどめず、計画的な備えと現場での工夫、この両輪を回していくことが、繁忙期を乗り切る鍵となります。

繁忙期への対応は容易ではありませんが、たとえ十分な準備期間がなかったとしても、焦る必要はありません。 この記事でご紹介したアプローチを、まずはできることから一つでも試してみてください。それだけでも、状況を改善し、チームの負担を和らげる助けとなるはずです。

チームで協力してこの時期を乗り越え、燃え尽きることなく、持続的な組織の成長へとつなげていきましょう。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。