【業界別】閑散期はいつ?集客対策や戦略の見直し案を紹介

閑散期対策は、中小企業にとってこそ重要です。 適切な戦略を立てることで売上の安定化や成長の機会を生み出せます。この記事では、200社以上の中小企業を支援してきたマーケティングコンサルタントが、閑散期の特性と効果的な活用法を解説します。

閑散期対策は、中小企業にとってこそ重要です。 適切な戦略を立てることで売上の安定化や成長の機会を生み出せます。この記事では、200社以上の中小企業を支援してきたマーケティングコンサルタントが、閑散期の特性と効果的な活用法を解説します。

目次

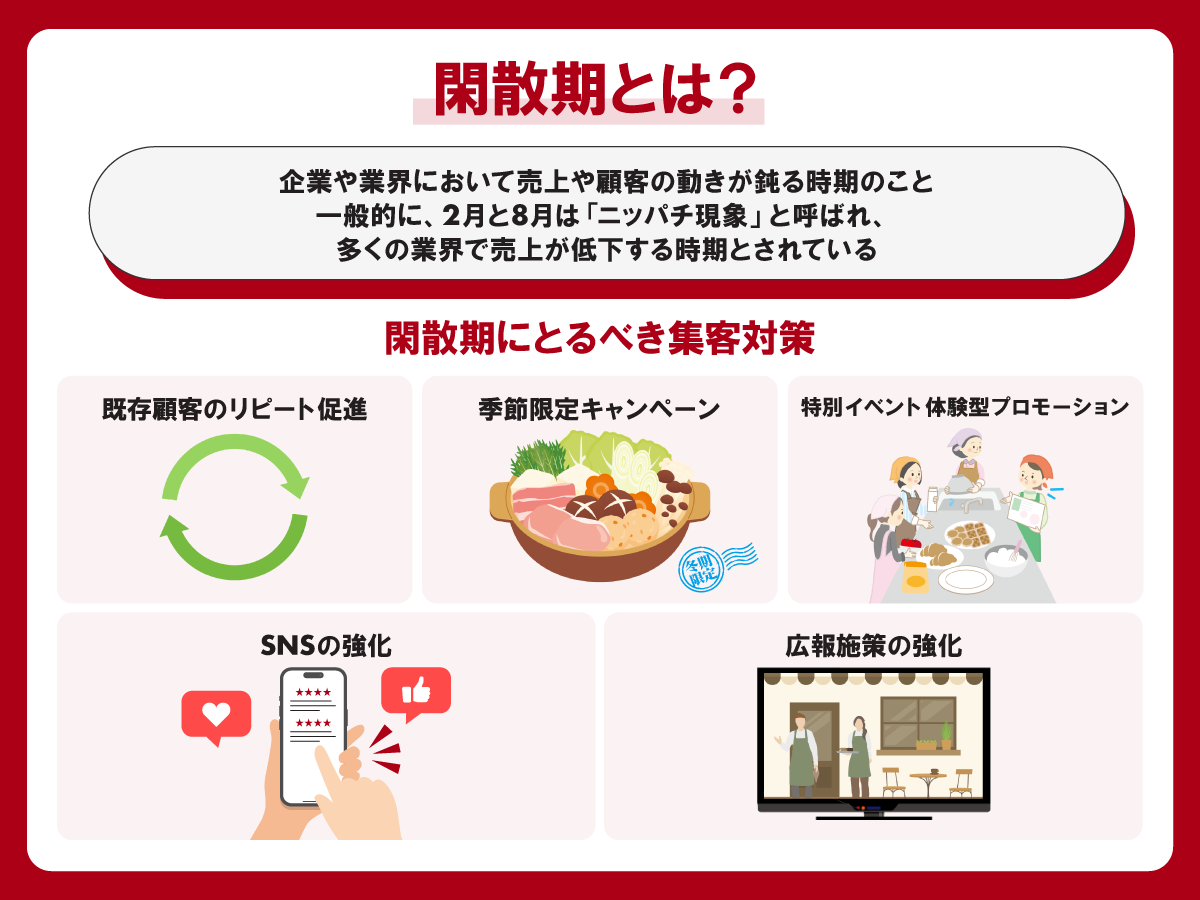

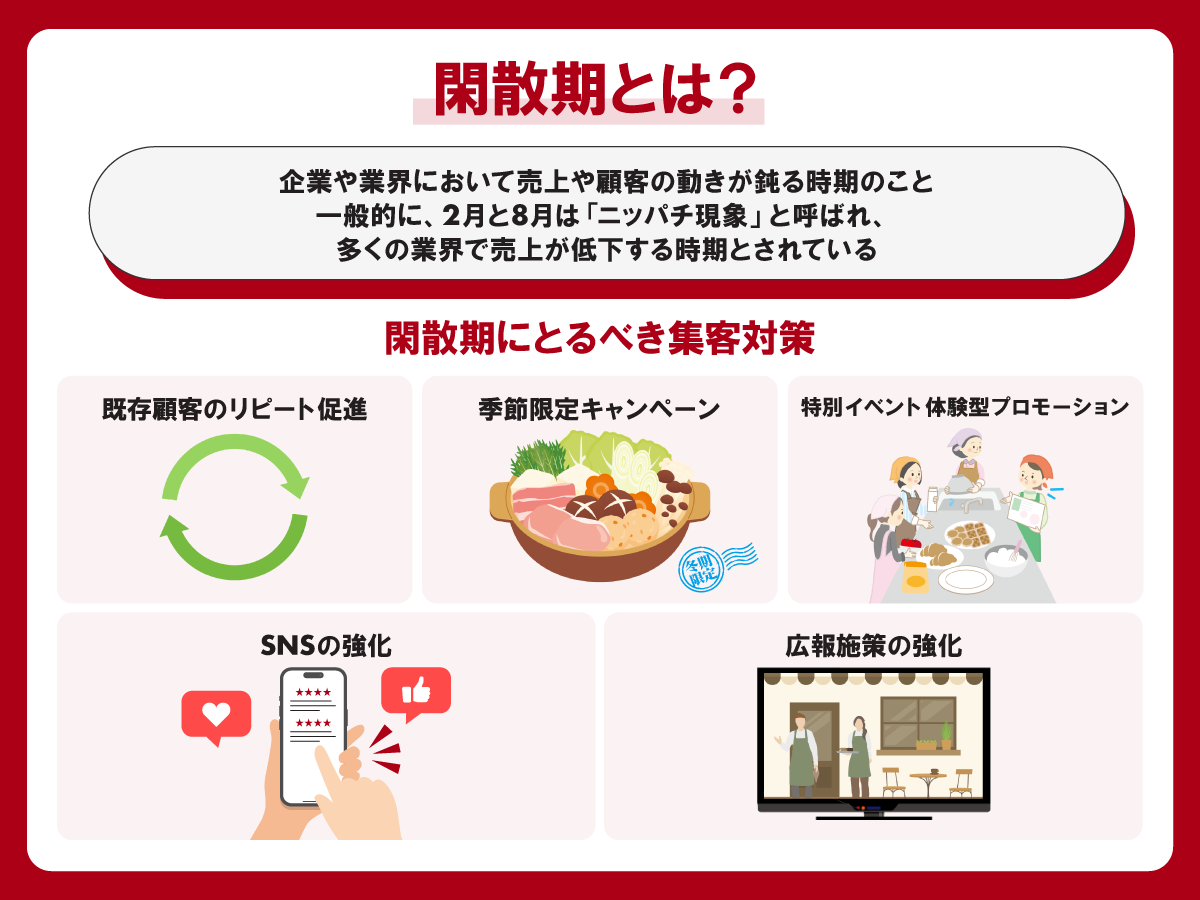

閑散期とは、企業や業界において売上や顧客の動きが鈍る時期のことを指します。例えば、観光業では冬の平日やオフシーズン、飲食業では大型連休明けや年度末、小売業では年末年始のセール後などが閑散期にあたります。

閑散期を理解することは、事業戦略を立てる上で非常に重要です。売上が落ちる時期を把握し、適切なマーケティング施策を実施すると、収益の安定化を図ることができます。例えば、閑散期に向けたキャンペーンの実施、新規顧客開拓の強化、社内研修や設備投資の期間として活用するなどの効果的な対策を講じることが可能です。閑散期をチャンスと捉え、戦略的に活用することが中小企業の成長につながるでしょう。

企業が安定的な経営を続けるためには、自社が属する業界の閑散期と繁忙期を把握し、その時期に合わせた計画立てが重要です。一般的に、2月と8月は「ニッパチ現象」と呼ばれ、多くの業界で売上が低下する時期とされています。2月は年末年始の消費の反動や寒冷地での経済活動の停滞、8月はお盆休みや夏季休暇の影響でビジネス需要が落ちる傾向があります。

ただし、すべての業界に当てはまるわけではなく、宿泊業や教育業では8月が繁忙期となるなど、業界ごとに異なるケースもあります。そのため、自社の業界特性に応じた閑散期対策を講じることが重要です。ここでは、各業界における閑散期と繁忙期について説明します。

| 業界 | 閑散期 | 繁忙期 |

|---|---|---|

| 小売業 | 1月~2月、5月(GW後) | 3月(新生活需要)、7月〜8月(夏のボーナス商戦)、12月(年末商戦) |

| 宿泊業 | 1月〜2月(冬の閑散期)、6月〜7月(梅雨) | 4月〜5月(春休み・GW)、8月(夏休み)、12月(年末) |

| 飲食業 | 1月〜2月(年末年始後)、5月(GW後) | 12月(忘年会)、3月(歓送迎会) |

| 建設業 | 1月〜2月(冬季)、6月〜7月(梅雨時期) | 3月〜5月(新年度開始)、9月〜11月(天候安定期) |

| 製造業 | 1月(年始)、8月(お盆)、12月(年末) | 3月〜6月(新年度・決算期)、9月〜11月(年末商戦など) |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 1月〜2月(年始後)、9月(夏休み終了後) | 5月(GW)、7月〜8月(夏休み)、12月(年末年始) |

| 医療・福祉業 | 特になし(通年需要あり) | 特になし(通年需要あり) |

| 教育・学習支援業 | 2月〜3月(受験・入学準備)、3月〜4月(新学年準備)7月〜8月(夏期講習) | 5月(GW後)、9月(新学期開始後)、12月前半(受験シーズン前) |

| 不動産業 | 1月〜2月(新年直後)、6月〜8月(引っ越しが少ない) | 3月〜4月(新生活需要)、9月〜11月(転勤シーズン) |

| 情報通信業 | 特になし(通年需要あり) | 特になし(通年需要あり) |

小売業は、年末のクリスマスやお正月、年度末の引っ越しシーズン、夏のボーナス時期に大きく売上が伸びやすい傾向があります。一方で、年始の買い控えや連休後は消費が落ち込み、閑散期となります。

観光需要が高まる春休みや夏休み、年末の旅行シーズンは宿泊業の繁忙期です。しかし、寒い冬や梅雨時期は旅行客が減少し、宿泊施設の稼働率も落ち込みます。

飲食業では、企業や団体のイベントが多くなる年末年始や春の歓送迎会シーズンが繁忙期となります。一方、年末年始の反動で1月〜2月、GW後の5月は客足が遠のく傾向にあります。

建設業では、年度末に向けた工事需要が増える春、天候が安定する秋が繁忙期です。一方で、雨が多く作業が遅れやすい梅雨や、寒さで工事が進みにくい冬は閑散期となります。

製造業は、企業の新年度開始や決算前に向けて生産量が増加し、繁忙期を迎えます。一方で、年末年始やお盆休みの影響で工場の稼働が落ちる時期が閑散期となります。

美容院やフィットネス、娯楽施設などの業界では、大型連休や長期休みの時期が繁忙期となります。一方で、連休明けは需要が低下しやすく、閑散期に入ります。

医療・福祉業界は、年間を通じて一定の需要があります。ただし、インフルエンザが流行する冬季や、高齢者施設での感染症対策が必要な時期などの特定の時期に業務が増加するケースが考えられます。

学校や塾、習い事の業界では、入試や新学期に向けた準備期間が繁忙期です。特に受験シーズン(2〜3月)、夏期講習(7〜8月)、新学年準備(3〜4月)は忙しくなります。一方で、新学期開始後(9月)や年末前(12月前半)は比較的落ち着く時期です。

不動産業界では、新年度の転居が多くなる春や、企業の人事異動が増える秋が繁忙期です。逆に、引っ越しが少なくなる年始や夏場は閑散期になります。

情報通信業界は、企業活動や消費者ニーズに影響されにくいため、年間を通じて比較的安定した需要があります。

閑散期の売上減少を最小限に抑え、顧客を引きつけるためには、戦略的な集客施策が不可欠です。特に中小企業においては、大手企業と異なり予算やリソースが限られるため、効果的な施策を厳選し、実行することが求められます。ここでは、閑散期における集客対策について解説します。

閑散期の売上を安定させるためには、新規顧客の獲得よりも、既存顧客のリピート率を高める方が効果的です。新規顧客の獲得には多くのコストがかかる一方で、既存顧客はすでにブランドへの信頼があるため、比較的低コストで売上を伸ばせます。具体的な施策例は下記の通りです。

閑散期の特性を活かした特別なキャンペーンを実施し、消費者の関心を引きましょう。閑散期は「値引き」が主流になりがちですが、それだけではブランド価値を下げる可能性があるため、特別感を持たせることが重要です。具体的な施策例は下記の通りです。

通常営業とは異なる「特別な体験」を提供すると、新規顧客の獲得や話題作りが可能です。消費者は、単なる割引よりも「楽しい体験」に価値を感じやすく、それがSNSでの拡散や口コミにつながることも期待できます。具体的な施策例は下記の通りです。

閑散期は、売上だけでなくブランド認知度の向上にも力を入れるべき時期です。SNSを活用することで、コストを抑えながら効率的に集客できます。具体的な施策例は下記の通りです。

閑散期は、メディア露出や企業の認知度向上に取り組む絶好の機会です。特に中小企業は、大手企業と比べてブランド認知度が低いため、広報活動を強化に注力すると、長期的な集客力の向上が期待できます。具体的な施策例は下記の通りです。

実際には、これらの施策を単独で実施するのではなく、複合的に組み合わせることでより高い効果を生むことが期待できます。

例えば、筆者が知るある飲食店では、閑散期の売上減少を克服するために、ただ単に値引きや割引キャンペーンを行うのではなく、地域の子どもたちに特別な体験を提供するためにイベントを企画しました。

具体的には、親子で楽しめる「子ども向けの料理教室」を開催し、既存顧客に向けて事前にメールや店頭で案内を行っただけでなく、より広範囲の集客を狙い、地元の新聞社や情報誌、地域向けのWebメディアなどに積極的にアプローチしました。また、SNSを活用し、イベントの告知だけでなく、過去の参加者の感想や調理風景の写真を投稿することで、興味を持ったユーザーが拡散し、話題性を生む仕掛けも取り入れました。

このように、単にイベントを開催するだけではなく、多方面から情報発信を行い、大幅な集客増加を実現しました。また、新規顧客の獲得はもちろん、既存顧客のロイヤリティ向上にもつながるなど、売上以外のメリットも得ることができました。

閑散期は、売上の減少を補うための集客施策を実施するだけでなく、次の繁忙期に向けた戦略の見直しや内部体制の強化を行う絶好の機会でもあります。日々の業務が忙しい繁忙期には、じっくりと戦略を練り直す時間が取れないことが多いため、閑散期のうちにしっかりと準備を進めておくことが重要です。ここでは、閑散期の間にやっておくべき戦略の見直しについて解説します。

閑散期には、これまでの顧客データを整理・分析し、ターゲット戦略の見直しを行うことが重要です。データを活用し、繁忙期に向けてより効果的なマーケティング施策を打ち出しましょう。具体的なアクションは下記の通りです。

データをもとにターゲットを明確にし、繁忙期に向けた施策をより精度の高いものにすることで、売上の最大化を図れるでしょう。

閑散期には、商品やサービスの見直しを行い、競争力を高めることが重要です。市場の変化に対応し、顧客のニーズを的確に捉えた商品・サービスを提供するためには、商品・サービスの見直しが必要です。具体的なアクションは下記の通りです。

特に中小企業では、大手企業と差別化できる「強み」を明確にし、それを活かした商品・サービスを展開することが重要です。

繁忙期には従業員の負担が増えるため、閑散期の間に業務フローを見直し、従業員のスキルアップを図ることが不可欠です。繁忙期にスムーズな業務運営を可能にするために、下記のようなアクションを実施しましょう。

閑散期に従業員のスキルを高めることで、繁忙期の負担を軽減し、より質の高いサービスを提供できるようになります。

閑散期は、広報活動の基盤を強化し、企業やブランドの認知度を高める絶好の機会です。特に中小企業では、広報活動が「単発のPR施策」に終わることが多く、長期的な戦略が整っていないケースが多く見られます。そこで、繁忙期の集客をスムーズにするためにも、広報体制を見直し、仕組み化しておくことが重要です。

広報戦略を見直して広報体制を強化すれば、繁忙期に向けた集客の基盤の構築、企業の知名度や信頼性の長期的な向上につながります。

閑散期は、ただ売上が落ち込む時期ではなく、次の繁忙期に向けた準備を整える絶好のチャンスです。効果的な集客施策を実施しながら、戦略の見直しや業務改善を行うと、企業の成長を加速させることができます。

特に中小企業は、柔軟な対応力を活かし改めて競争力を高める絶好の機会です。「閑散期こそ飛躍の準備期間!」。今こそ一歩踏み出し、未来の成功につなげましょう!

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。