モーダルシフトとは 国交省が2025年度補助事業の募集を開始

国土交通省は2025年4月から、温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化などに向けて「令和7年(2025年)度モーダルシフト等推進事業」の応募を開始しました。記事では、補助事業の概要だけでなく、モーダルシフトとは何か、進まない理由、鉄道輸送のメリット・デメリットについても紹介します。

国土交通省は2025年4月から、温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化などに向けて「令和7年(2025年)度モーダルシフト等推進事業」の応募を開始しました。記事では、補助事業の概要だけでなく、モーダルシフトとは何か、進まない理由、鉄道輸送のメリット・デメリットについても紹介します。

目次

国交省の公式サイトによると、モーダルシフトとは、トラックなどの自動車による貨物輸送を、環境負荷の少ない鉄道や船舶による輸送に転換することを指します。

政府は、モーダルシフトを、地球温暖化対策だけでなく、ドライバー不足の深刻化といった物流業界が抱える課題解決にも貢献する取り組みとして位置づけています。

国交省によると、2022年度換算で、1tの貨物を1km運ぶときに排出されるCO2は、トラック(営業用貨物車)が208gであるのに対し、鉄道は20g、船舶は43gにとどまります。

また、2024年問題の一環で、トラックでの長距離輸送が難しくなるなか、鉄道輸送も組み合わせれば、最寄りの転換拠点となる箇所まで、もしくは最寄りの転換拠点からの運転だけで済むため、効率的な業務を行うことができます。

ただし、モーダルシフトはなかなか普及していません。国交省のモーダルシフト推進・標準化分科会では、全日本トラック協会が「モーダルシフト推進に向けた現状と課題(PDF)」を説明。

鉄道やフェリーは現在利用している事業者が優先されてしまったり、災害で運休になったりするため、鉄道やフェリーは希望するタイミングで、希望する枠・時間帯で利用することが困難だと指摘しています。

このほか、フェリーやRORO船による無人航送をすることで、ドライバーが宿泊をせずに運行することができるが、シャーシを引き取る仕組みができていない中小事業者には難しいかったり、トレーラ1台が満載となる荷物量を、中小事業者1社では集めることができなかったりする事情もあります。

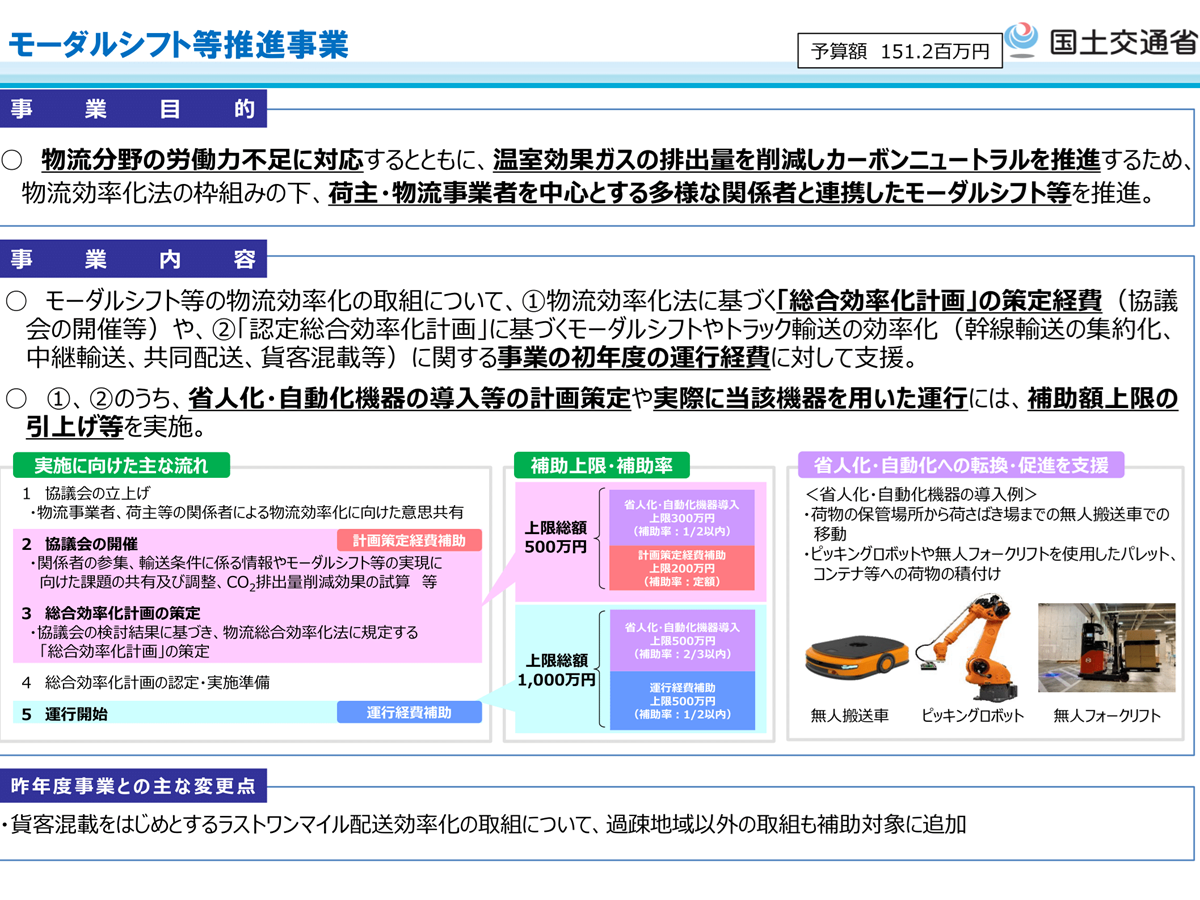

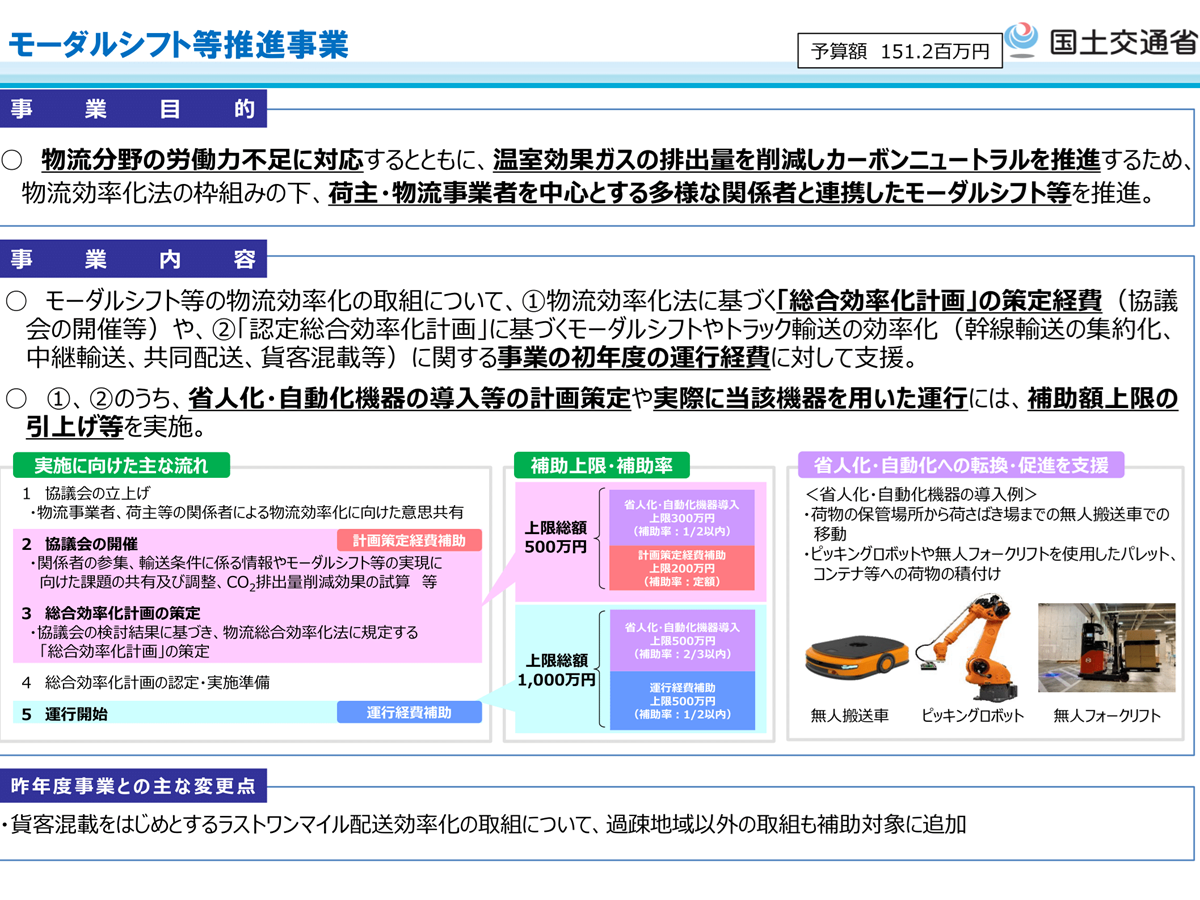

モーダルシフト等の物流効率化の取組について、①物流効率化法に基づく「総合効率化計画」の策定経費(協議会の開催等)や、②「認定総合効率化計画」に基づくモーダルシフトやトラック輸送の効率化(幹線輸送の集約化、中継輸送、共同配送、貨客混載等)に関する事業の初年度の運行経費に対して支援するものです。

省人化・自動化機器の導入等の計画策定や実際に当該機器を用いた運行には、補助額上限を引き上げます。

また、令和7年度事業は、貨客混載をはじめとするラストワンマイルの配送効率化について過疎地域以外の取り組みも補助対象に追加します。

事業予算は1.5億円規模です。補助対象事業者は、荷主及び物流事業者等物流に係る関係者によって構成される協議会です。

補助対象経費(補助率)は、総合効率化計画策定事業の場合、定額で上限200万円に、省人化・自動化に資する機器導入等の計画、実際に当該機器を用いて運行する場合の補助は最大1/2・上限300万円が加わり、補助上限は総額で500万円となります。

モーダルシフト推進事業・幹線輸送集約化推進事業・ラストワンマイル配送効率化推進事業・中継輸送推進事業の場合、最大1/2・上限500万円に、省人化・自動化に資する機器導入等の計画、実際に当該機器を用いて運行する場合の補助は最大2/3・上限500万円が加わりとなり、補助上限は総額1000万円となります。

モーダルシフト等推進事業では、以下の取り組みが重点施策として、優先的に採択されます。

モーダルシフト推進事業の公式サイトの交付要綱、実施要領及び応募要項を読んで、 申請様式等を事業計画の主とする地域を管轄する地方運輸局等へ提出してください。

応募期間は2025年4月8日(火)~6月6日(金)17時必着です。補助対象事業者の認定(交付決定)は8月初旬ごろを予定しています。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。