デジタル遺産とは?相続人が確認すべきことと放置するリスクを解説

パソコンやスマートフォンの普及およびIT化の進展などにより、近年、急速にデジタル遺産を保有する人の割合や金額が増加しています。この記事では、法律上のデジタル遺産の取り扱い、相続する場合の注意点や保有している方への注意点を解説します。

パソコンやスマートフォンの普及およびIT化の進展などにより、近年、急速にデジタル遺産を保有する人の割合や金額が増加しています。この記事では、法律上のデジタル遺産の取り扱い、相続する場合の注意点や保有している方への注意点を解説します。

目次

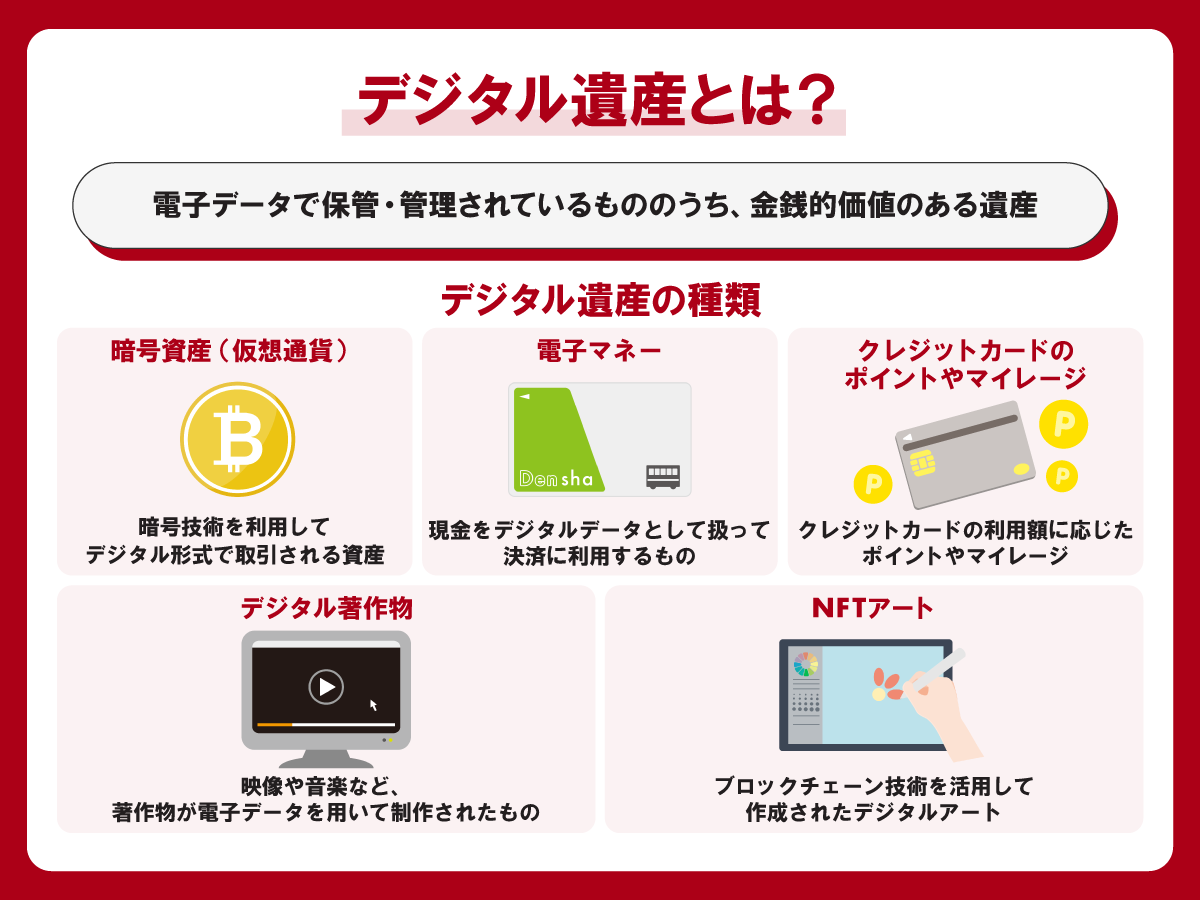

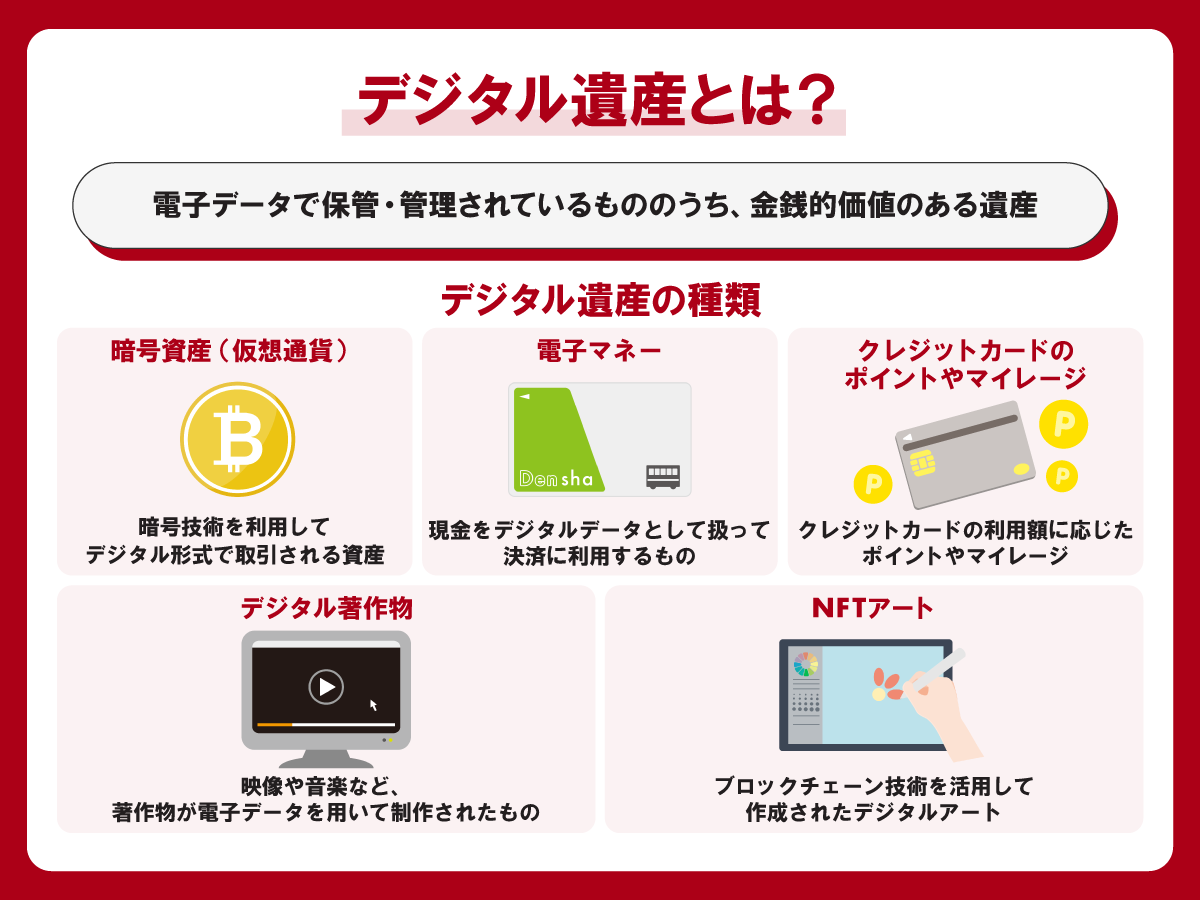

デジタル遺産とは、一般的に、電子データで保管・管理されているもののうち、金銭的価値がある遺産を意味します。電子データで保管・管理されていても金銭的価値がないものはデジタル遺産には該当せず、デジタル遺品といった呼称で区別されることが多くあります。

デジタル遺産には以下のようなものが挙げられます。

暗号資産(仮想通貨)とは、ブロックチェーン技術などの暗号技術を利用してデジタル形式で取引される資産で法定通貨ではないものです。代表的な暗号資産にはビットコイン(Bitcoin)やイーサリアム(ETH)などがあります。

電子マネーは、現金をデジタルデータとして扱って決済に利用するものです。代表的な電子マネーとして、PayPayなどのQRコード決済や交通系電子マネー(Suica・PASMO)などがあります。

クレジットカードを利用して買い物をすると、利用額に応じてポイントやマイレージが付与されることが一般的です。ポイントは支払いに使用できることから、金銭的価値があるためデジタル遺産に該当します。

著作物には、著作権が認められ金銭的価値も発生することがあります。映像や音楽など、著作物が電子データを用いて制作されたものである場合は、デジタル著作物に対する著作権が認められます。

NFTアートとは、ブロックチェーン技術を活用して作成されたデジタルアートです。NFTは「非代替性トークン(Non-Fungible Token)」の略で、デジタルデータに唯一無二の価値を付与する仕組みを指します。

これにより、デジタルアートの所有権やオリジナル性が保証され、改ざんや複製が困難になります。NFTアートのなかには金銭的価値が認められるものもあるため、デジタル遺産に該当します。

デジタル遺産とデジタル遺品の違いは、金銭的価値があるか否かです。そのため、電子データで保管・管理されていても、金銭的価値がないもの(写真データ、SNSのアカウント、個人ブログ記事など)については、デジタル遺産ではなく、デジタル遺品となります。

それでは、デジタル遺産の相続の流れを説明します。相続の流れはデジタル遺産とそれ以外の遺産とで大きな違いはありません。もっとも、名義変更の方法や手続きの窓口がわかりにくいことがあるので注意してください。

亡くなった人(被相続人)が遺言書を残している場合は、遺言書の記載内容に従って相続がなされます。そのため、まずは遺言書がないかを確認する必要があります。遺品のなかに遺言書がないかを探すほか、法務局に遺言書が保管されていないか、公証人役場に問い合わせをして公正証書遺言を作成していなかったどうかを確認しましょう。

遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そのため、遺産分割協議を行う前提として、法律上の相続人が誰なのかを確定させる必要があります。被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを取り寄せて、相続人を確定します。

遺産分割協議は、遺産をどのように分けるかを協議して決めていく手続きです。そのため、協議前にどのような遺産があるかを調べて把握する必要があります。被相続人から聞いていた財産情報や、被相続人宛の郵便物、遺品などを手がかりに、遺産の種類や遺産額などを把握しましょう。

相続人が確定し遺産の把握が済んだら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、誰がどの遺産を相続するのかを話し合い、合意に至ったら内容をまとめた遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名捺印します。

遺産に不動産や銀行口座、証券口座が含まれる場合は、実印での捺印および印鑑証明書の添付が必要となります。デジタル遺産が含まれる場合も、暗号資産取引所などに遺産分割協議書や印鑑証明書を提出することが必要となりますので、実印での捺印および印鑑証明書の添付が必要となります。

遺産分割協議書の内容に従って、遺産の名義を相続人に変更します。名義の変更方法は遺産の種類によって異なります。具体的には、不動産については法務局での相続登記手続きが必要となり、預金などについては各金融機関での相続手続きが必要となります。デジタル遺産についても遺産分割協議書を提出し、所定の書類に必要事項を記入して名義変更をすることとなります。

相続する遺産額が確定したら、必要に応じて相続税の申告・納付を行います。相続税の申告を要する場合は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に税務署に相続税申告書を提出しなければなりません。相続税の申告を要する場合、デジタル遺産は評価額の算出が難しいこともありますので、早めに税理士などへ相談をしましょう。

相続手続きが終了したあとにデジタル遺産を発見した場合、相続手続きのやり直しや税務リスクが生じます。

相続手続きを終了した後に被相続人がデジタル遺産を保有していたことが判明した場合、再度、遺産分割協議等を行う必要が出てきます。

相続手続き終了後に新たに遺産が判明した場合に備えて、遺産分割協議書に「後日、本遺産分割協議書に記載されていない遺産が発見されたときは、●●が相続する」旨の文言や「後日、本遺産分割協議書に記載されていない遺産が発見されたときは、法定相続分に従って相続する」旨の文言を記載して対応しておくことも可能です。

しかし、新たに発見された遺産が多額におよぶ場合などはトラブルになる恐れがあるので、やはり遺産分割協議書作成時にすべての遺産を把握できていることが理想です。

新たに遺産が発見されると相続税申告が必要となります。すでに、相続税申告を済ませている場合は「修正申告」を行います。また、申告期限を過ぎている場合は「期限後申告」をしなくてはなりません。

相続税の申告期限を過ぎている場合は、無申告加算税や延滞税を支払わなくてはならず、期限前に遺産を発見できていれば不要であった支払いが生じてしまいます。税務調査の結果、デジタル遺産の存在が明らかとなり故意の財産隠しであると判断された場合は、非常に重い税負担を強いられるリスクがあります。

デジタル遺産は、電子データで保管・管理されているため、本人以外ではその存在を把握することが難しいといった特徴があります。そのため、被相続人が生前のうちに、以下のような対策を講じておくことが大切です。

デジタル遺産は電子データで保管・管理されており、目に見えないものです。そのため、遺品整理などの際にその存在に気が付くことは容易ではありません。また、パソコンやスマートフォンを用いてデジタル遺産にアクセスする必要がありますが、IDやパスワードなどのログイン情報が必要となるため、これらが不明であるとデジタル遺産にアクセスできなくなってしまいます。

こうした事態に備えて、生前のうちにデジタル遺産の存在や種類などを相続人が把握しておく、遺産ごとのログイン情報をリスト化しておくことが大切です。相続人がデジタル遺産をスムーズに把握し、アクセスできるようにしておきましょう。

デジタル遺産を相続する場合は、その種類に応じた相続手続きをとる必要があります。しかし、デジタル遺産は急速にその種類などが増えていっているため、相続手続きが確立していないものも存在しています。

たとえば、海外事業者の運営するウォレットサービスで保管されている、仮想通貨などの暗号資産は、相続手続きが確立されていない場合が多くあります。また、買い物の際に利用できるポイントなどについては、運営会社の利用規約により相続の対象にならないと定められていることが多く、注意が必要です。

デジタル遺産の存在や種類を把握できていても、名義変更の段階でスムーズに実施できず、思わぬ負担や時間を要することもあります。そのため、デジタル遺産の種類を把握した段階で、相続手続きを確認しておくことが大切です。

デジタル遺産に限らず、生前に遺産の内容を聞いておくことが望ましいですが、すべてを把握するのは困難な場合もあります。そのような場合、相続人はどのようにデジタル遺産を見つければいいでしょうか。

デジタル遺産はパソコンやスマートフォンからログインできるものが大半です。そのため、被相続人のパソコンやスマートフォンにログインをして、デジタル遺産を保有している形跡がないかを確認しましょう。

具体的には、「ブックマークをしているサイトのうちデジタル遺産に関連するサイトはないか」「取引情報を知らせるメールが届いていないか」「デジタル遺産に関連するアプリがダウンロードされていないか」などです。

デジタル遺産は、近年、新しく生まれた種類の遺産です。そのため、相続手続きが確立されていなかったり、デジタル遺産の特性からそもそも発見が難しかったりすることで、思わぬ損失や紛争の原因となることがあります。

そのため、弁護士などの専門家に、早めに相談することが大切になります。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。