職務給とは 厚生労働省が導入の手引きでメリットと工夫を紹介

職務給とは、職務内容やその価値に応じて、賃金の多寡が決まる制度で、政府が推し進める「同一価値労働同一賃金」の原則にも沿ったものです。厚生労働省は、2025年2月に「職務給の導入に向けた手引き」を公開しました。この手引きの内容をもとに、職務給のメリット、導入のステップ、導入企業の取り組みや工夫をわかりやすく解説します。

職務給とは、職務内容やその価値に応じて、賃金の多寡が決まる制度で、政府が推し進める「同一価値労働同一賃金」の原則にも沿ったものです。厚生労働省は、2025年2月に「職務給の導入に向けた手引き」を公開しました。この手引きの内容をもとに、職務給のメリット、導入のステップ、導入企業の取り組みや工夫をわかりやすく解説します。

厚労省の公式サイトによると、職務給とは、基本給において、社員の役割・職務の重要度に基づいて決定される部分を指します。

職務給というと、これまでの年功序列型の賃金体系とは異なる特別な制度のように思われがちですが、実際には、以下のように、多くの企業が多様な形の職務給を導入しています。

職務給は仕事と賃金が「1対1」で決まるので、基本的に昇給しません。そのため、ほかの制度と組み合わせる企業もいます。ここでいう職能給は、職務給と異なり、職務遂行能力に応じた賃金制度のことを指します。

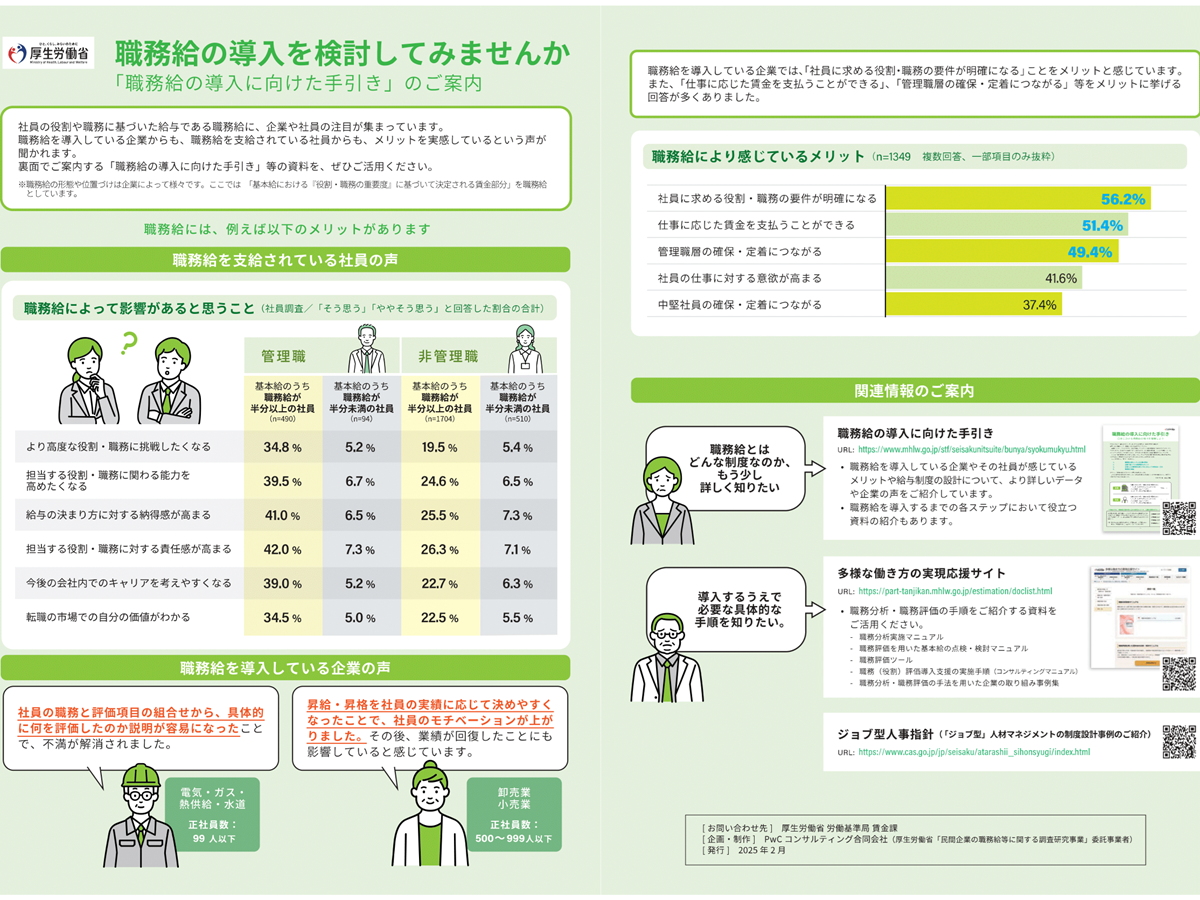

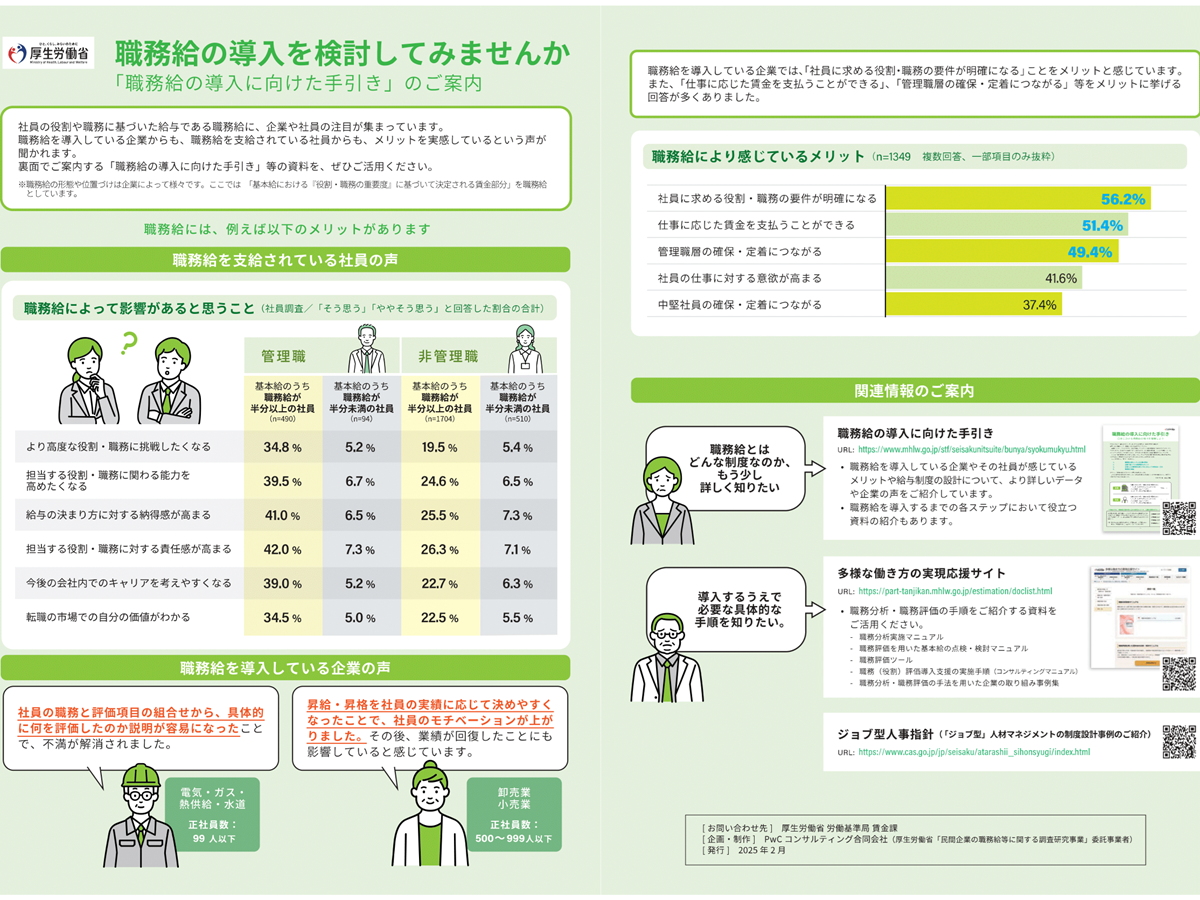

職務給の導入は、企業と社員双方に多くのメリットをもたらすと厚労省が説明しています。

企業側のメリットは次の通りです。

一方、社員側のメリットは次の通りです。

職務給導入企業からは、中途採用において、求職者の能力や経験に見合った処遇を提示できるようになったり、年功序列だけではなく、実績を重視した評価を行うことで、社員のモチベーションを高められたり、人事評価の透明性を高められたりできたという声が出ているといいます。

さらに、採用や配置転換、育成など、幅広い人事制度と連携させることで、より効果を発揮します。

職務給とは、職務内容の重要性やその価値に応じて、賃金の多寡が決まるため、職務給を導入する時は、社内の職務内容を整理し、その重要性や価値の大小を測定する必要があります。

厚生労働省委託「中小企業モデル賃金制度の研究開発等事業」の冊子(PDF)によると、具体的には以下の4つのステップで進めてください。

まずは、社内の職務内容を整理し、その重要性や価値の大小を測定するツールづくりから取り掛かりましょう。評価項目としては、たとえば、次のようなものがあります。

そのうえで、「評価項目」ごとに職務の価値を1~5点で判断する尺度を設定します。必要なら、会社の事業特性や人材活用のニーズに基づいて「評価項目」の重みづけも調整してください。

「役割評価表」が上手くできているかどうかを検証する場合には、2つ以上の職種で比較してみてください。

職務給を導入する際の、何のために導入するのか、導入後の効果はどうか、を検討しましょう。たとえば、制度を改定した結果、どういった処遇を実現したいか?といったことが考えられます。

職務給を導入する目的を整理し、基本給体系や必要となる原資も検討しましょう。

作成した役割評価表をもとに、職務給を設計します。役割評価、バランス調整、ギャップの検証の各段階について調整しながら、検討した方向性に沿っているかを確認してください。

職務給をスムーズに導入できるよう移行措置や周辺施策も考えましょう。たとえば、職務給を導入し、新たな役割等級に応じて格付けすると、実際の支払賃金額から増減してしまう従業員が生まれるかもしれません。

その場合は、上位等級への格付け変更を検討する、超過額を調整給として支給する、といった対応も考えられます。

職務給の導入は、人事マネジメント全体に影響を与えます。職務給の割合が大きい企業ほど、採用、配置転換、育成、評価、雇用保障といった人事マネジメントにおいて、職務を基軸とする傾向が強くなります。

職務給を導入する際には、他の人事制度との整合性を考慮し、一体的な運用を目指すことが重要です。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。