職場のメンタルヘルス対策 厚労省がIT・外食産業など具体例を紹介

杉本崇

(最終更新:)

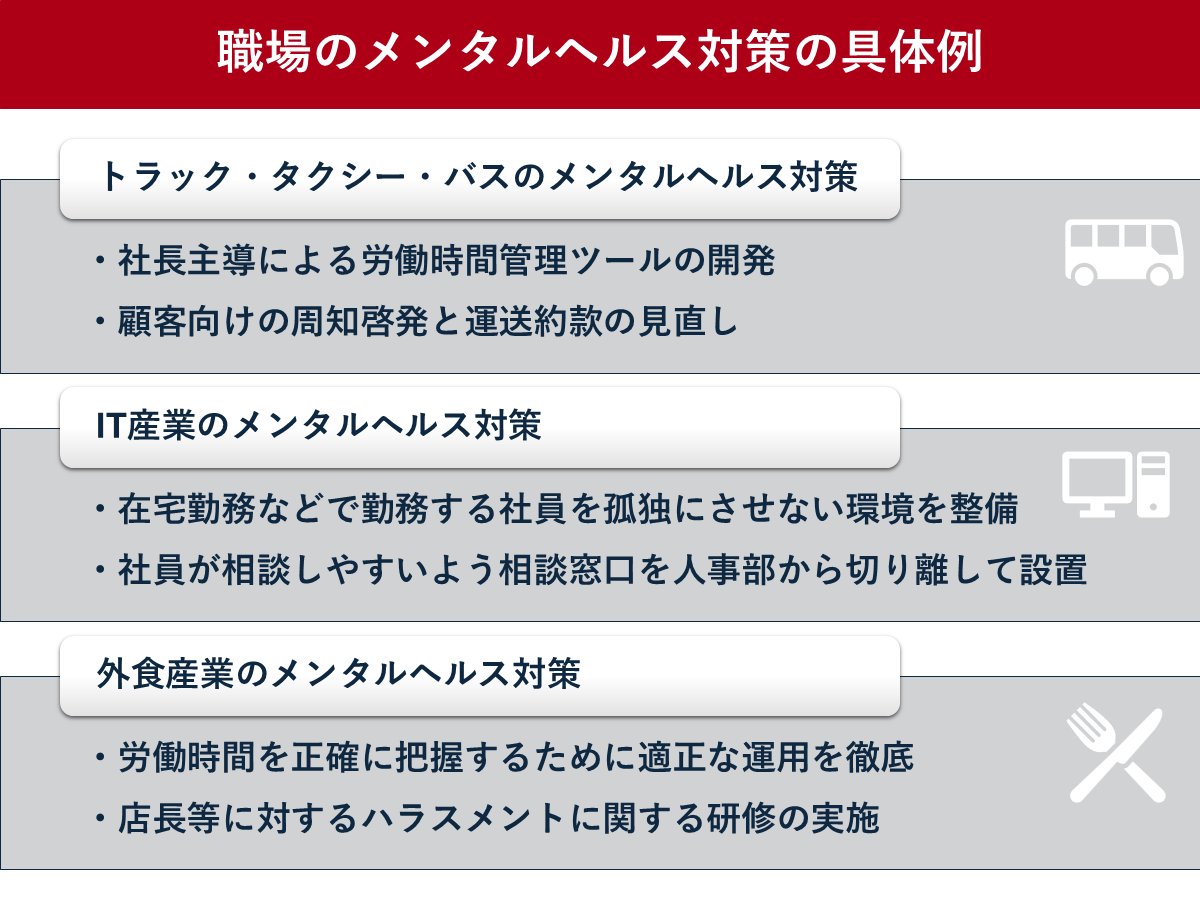

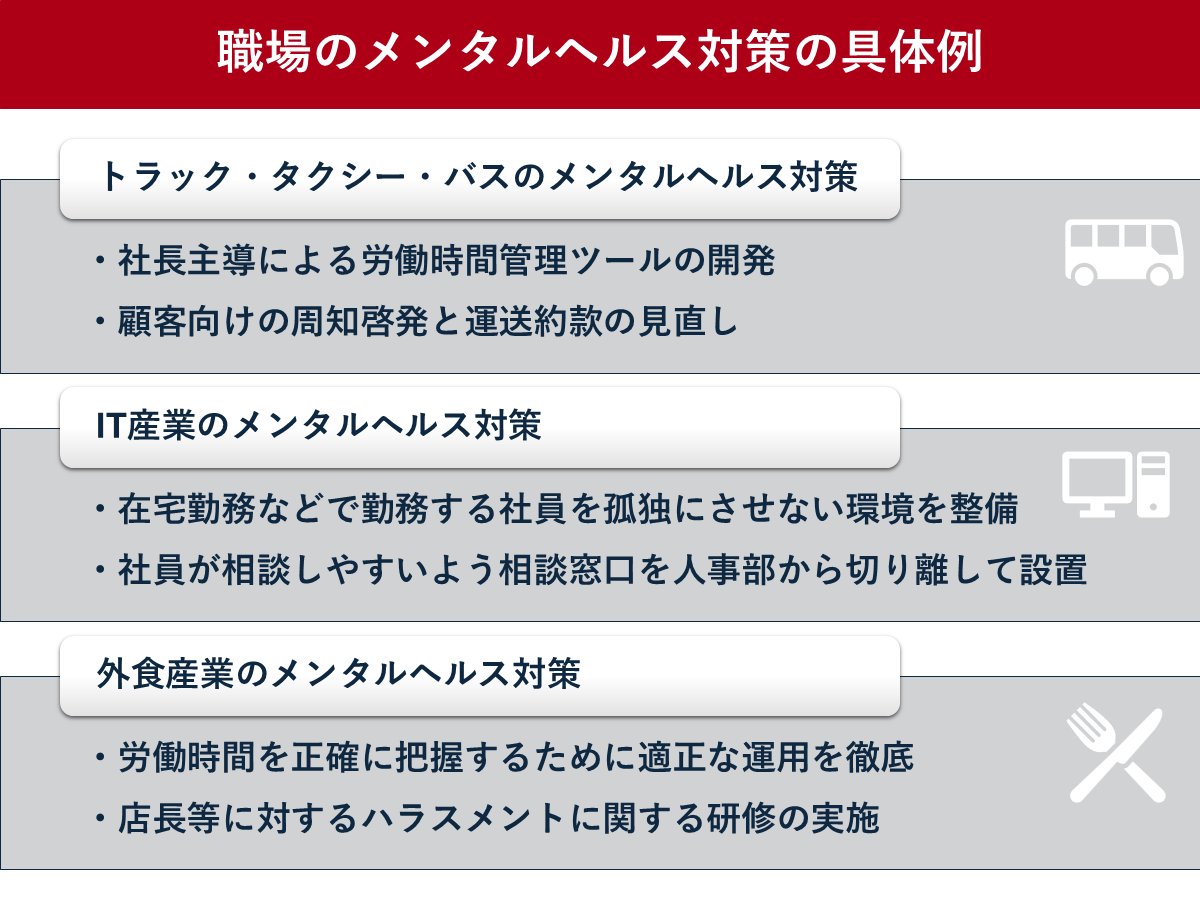

職場のメンタルヘルス対策の具体例

職場のメンタルヘルス対策の具体例

業務による心理的負荷を原因とする労災申請件数は増えており、認定件数も年400件以上となっています。メンタルヘルス対策で重要なのは、メンタルの不調が必ずしも個人の性格や考え方に起因するものではなく、長時間労働、ハラスメント、人間関係が要因となっている場合があるという点です。厚生労働省が作成した「事業場におけるメンタルヘルス対策の取り組み事例集」をもとに、メンタルヘルス対策を推進するための具定例を提供します。

メンタルヘルス対策とは 必要性と現状

多くの労働者が仕事に関連した強いストレスを感じています。このストレスは、身体的な不調、業務効率の低下、さらに労災認定に至るケースもあります。

厚労省は全国の事業場におけるメンタルヘルス対策の積極的な取り組み事例を収集・調査し、そのポイントやノウハウを「事業場におけるメンタルヘルス対策の取り組み事例集」にまとめました。

メンタルヘルス対策の具体的な取り組みは、実施主体によって、以下のよう分類できます。

- 労働者自身によるセルフケア: ストレスやメンタルヘルスに関する正しい理解、ストレスへの気づきと対処

- 管理監督者によるラインケア: 職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応、メンタルヘルス不調への気づきと対応、職場復帰における支援

- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア: メンタルヘルス対策の企画立案、メンタルヘルス不調への気づきと対応、職場復帰における支援、事業場外資源とのネットワーク形成

- 事業場外資源によるケア: 情報提供や助言等の実施、ネットワークの形成、職場復帰における支援

メンタルヘルス対策を効果的に進めるには、実態に応じて4つのケアが継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要です。

メンタルヘルス対策を進めるポイント

効果的なメンタルヘルス対策を進める方法のうち、ここでは特に重要な点をいくつか紹介します。

メンタルヘルス対策に関する方針の表明

経営トップがメンタルヘルス対策の重要性を認識し、組織全体として取り組む姿勢を示しましょう。あるIT企業では、経営理念や経営方針にメンタルヘルス対策に取り組むことを明記し、労働者に周知することで、理解と協力を促しています。

ある倉庫業では、社員が健康に働き続けられることを第一とする会長の理念を明確に打ち出し、部門長、現場までその理念が浸透しようとしています。入出庫の物流データの交付時間の交渉を行って労働時間の短縮化を図ることにも取り組んでいます。

メンタルヘルス対策に関する計画づくり・見直し

メンタルヘルス対策を継続的かつ計画的、組織的に行うためには、労使の協議のもと、事業場の実態に即した計画にしましょう。

ある運輸業では、心の健康づくり計画を作成し、メンタルヘルス評価指標を設け、現状把握から新たな対策・効果評価に役立てています。

たとえば、ストレスチェックの集団分析に基づく高ストレス者数、傷病手当金の給付者数、私傷病休暇の日数、年度内休職者数、傷病による退職件数などを指標しています。

社外資源の活用

小規模事業者は、社外の専門家を有効に活用しましょう。

労働衛生コンサルタントの資格を持つ保健師と契約し、定期的な社員面談を実施している事例(IT産業)や、メンタルヘルス不調者が立て続けに出たときに産業保健総合支援センターに相談し、社内規程の整備や研修を整備した事例(介護)があります。

業種別のメンタルヘルス対策の事例

事例集は、特に過重労働等が指摘されている自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療従事者を紹介しています。これらは、他の業種・職種にも参考となるものが多く含まれています。

トラック・タクシー・バスの具体例

精神障害の労災認定事案では、トラック運転手では「恒常的な長時間労働」、タクシー運転手やバス運転手では乗客からの暴力等の「乗客に関連した問題」によるものが多くなっています。

|

バス運転手 |

タクシー運転手 |

トラック運転手 |

| 第1位 |

長時間労働の多さ(48.0%) |

売上・業績等(49.7%) |

仕事での精神的な緊張・ストレス(42.5%) |

| 第2位 |

仕事での精神的な緊張・ストレス(44.5%) |

仕事での精神的な緊張・ストレス(35.1%) |

職場の人間関係

(28.3%) |

| 第3位 |

休日・休暇の少なさ(39.3%) |

利用客からの苦情等(33.3%) |

長時間労働の多さ(23.1%) |

メンタルヘルス対策におけるポイントとしては、トラックやバス、タクシーの運転手の心身の健康を確保するためには、健康を害するような長時間労働の対策だけでなく、事故や顧客とのトラブル防止の対策やドライバーのケアなど労働時間以外の改善の取り組みも重要です。

社長主導による労働時間管理ツールの開発

ある会社は、労働時間の正確な把握のため、運行管理者とともに電子ファイルの「労働時間管理表」を作成。日々の始業点呼から出庫、帰庫、終業点呼の時刻を入力し、拘束時間や、その月の残りの拘束時間見込みも自動で算出できるようにしました。これにより、運行管理者は月の途中で労働時間の指導できるようになったといいます。

顧客向けの周知啓発と運送約款の見直し

タクシー車内での暴力行為・セクハラ行為を防ぐため、運送約款を変更し、毅然とした対応を行う旨をポスターで掲示。車内カメラを全車に搭載したことで、ハラスメント行為が激減したといいます。

教職員の具体例

教職員は、将来を担う子供たちの教育を担う重要な職種の1つであり、授業そのものに加え、学校行事や部活動・クラブ活動、保護者・PTAや地域との連携等、様々な業務に従事しています。

教職員を対象とした調査では、業務に関連したストレスや悩みとして、「長時間勤務の多さ」「職場の人間関係」「保護者、PTA等への対応」等が上位に挙げられています。

|

小学校 |

中学校 |

高校 |

| 第1位 |

長時間勤務の多さ(45.3%) |

長時間勤務の多さ(45.7%) |

職場の人間関係(41.4%) |

| 第2位 |

保護者、PTA等への対応(42.0%) |

休日・休暇の少なさ(42.0%) |

休日・休暇の少なさ(36.2%) |

| 第3位 |

職場の人間関係(38.0%) |

職場の人間関係(39.4% |

長時間勤務の多さ(34.5%) |

メンタルヘルス対策におけるポイントとしては、健康を害するような勤務時間や職場の人間関係の対策に加えて、保護者・PTA等への対応等、学校や児童・生徒を取り巻く環境に関するものに取り組むことが重要です。

教職員特有のストレスに対応できるよう、ストレスチェックをし、教職員本人にストレス状況の気づきを促すとともに、学校は集団分析結果を活用することで教職員の職場環境改善につなげましょう。

ストレスチェックの見方・活用方法に関する研修の実施

ある都道府県は、ストレスチェックの集団分析結果を有効活用するため、衛生管理者を集めた説明会を開催し、保健師等専門職による結果の見方や職場環境改善への活用方法を講習しています。

スクールロイヤー制度の導入

別の都道府県では、法律的に丁寧な説明を求める保護者への対応をサポートするため、学校現場から直接弁護士に相談できる制度を導入。教職員の精神的な負担軽減につながっているといいます。

IT産業の具体例

顧客のニーズが多様化・複雑化するなか、ITエンジニアは、業務遂行だけでなく、日々新しい技術や知識を習得することが求められています。ITエンジニアがその専門性を発揮し、活躍できる環境づくりのためにも、心身の健康を確保し、働きやすい職場づくりが重要です。

|

ITエンジニア |

| 第1位 |

納期厳守等のプレッシャー(48.5%) |

| 第2位 |

職場の人間関係(36.8%) |

| 第3位 |

上司からの指導や部下・後輩への指導(33.5%) |

SEなどを対象とした調査では、業務に関連したストレスや悩みとして、「納期厳守等のプレッシャー」「職場の人間関係」「上司からの指導や部下・後輩への指導」が上位に挙げられています。

メンタルヘルス対策におけるポイントとしては、労使による話し合いをし、実態に即した長時間労働の削減をしましょう。また、職場におけるコミュニケーションの促進も重要です。

在宅勤務などで勤務する社員を孤独にさせない環境を整備

あるIT企業は、オフィス内にモニターを用意し、業務時間中は在宅勤務者を映し、同じオフィスで仕事をしているように感じられる環境を整備。毎週月曜日に定例会を開催し、課題を共有する場を設けています。

社員が相談しやすいよう相談窓口を人事部から切り離して設置

人事部から独立した相談窓口を設置し、カウンセラー資格を持つ社員を配置。「業務内容や会社の事情を理解した上で相談に乗ってくれる」「相談しても人事評価に影響しない」ことが明確になり、相談件数が大幅に増えた例もあります。

外食産業の具体例

外食産業にはレストランやファーストフード、喫茶店など様々な業態があり、規模も、小規模なものから全国にチェーン展開するものまであります。さらに職種も、調理人やホールスタッフ、店長、チェーン店であればエリアマネージャーなど様々です。

業務に関連したストレスや悩みとして、店長では「売上・業績等」や「休日・休暇の少なさ」、店舗従業員では「仕事での精神的な緊張・ストレス」や「職場の人間関係」が上位に挙がっています。

|

店長 |

正規社員 |

非正規社員 |

| 第1位 |

売上・業績等(55.3%) |

仕事での精神的な緊張・ストレス(43.8%) |

職場の人間関係(40.1%) |

| 第2位 |

休日・休暇の少なさ(38.8%) |

職場の人間関係(39.5%) |

仕事での精神的な緊張・ストレス(34.7%) |

| 第3位 |

仕事での精神的な緊張・ストレス(37.8%) |

休日・休暇の少なさ(37.9%) |

客からの苦情等(20.4%) |

外食産業における労働者の心身の健康を確保するためには、調理人は職場におけるハラスメント対策、店長は多面的な役割による負荷を事業場全体で軽減することが重要です。

労働時間を正確に把握するため、適正な運用を徹底

ある企業は、本人認証が必要となる勤怠管理システムを導入し、労働時間管理を徹底。シフト前後の早出・残業時間の報告漏れがないよう、本社から各店舗へ呼びかけ、店長を対象に適切な労働時間管理に関する研修を実施しているといいます。

店長等に対するハラスメントに関する研修の実施

別の企業は、グループ全体の行動基準としてハラスメント防止を宣言し、社内外に周知。本部管理職・部門長に加え、店長に対しても研修しています。ハラスメントに関する専用相談窓口を人事部内に設置するなど、相談しやすい環境を整備しているといいます。

医療従事者の具体例

医療の現場は、安全性を確保しながら適切な医療・きめ細かなケアを提供するためにも、医療従事者の負担軽減による働きやすい職場づくりの重要性が増しています。

業務に関連したストレスや悩みとして、医師では「個別患者の様子」のほか「休日・休暇の少なさ」や「患者(家族)からのクレーム対応・訴訟リスク」が、看護職員では「職場の人間関係」や「夜勤の負担の大きさ」が上位に挙げられています。

|

医師 |

看護職員 |

| 第1位 |

個別患者の様子(39.9%) |

職場の人間関係(41.8%) |

| 第2位 |

休日・休暇の少なさ(34.0%) |

夜勤(宿直勤務含む)の負担の大きさ(37.8%) |

| 第3位 |

患者(家族)からのクレーム対応・訴訟リスク(34.0%) |

時間外労働の長さ(36.7%) |

| 第4位 |

夜勤(宿直勤務含む)の負担の大きさ(30.9%) |

患者(家族)からのクレーム対応・訴訟リスク(29.9%) |

| 第5位 |

職場の人間関係(27.2%) |

上司からの指導や部下・後輩への指導(29.5%) |

医療従事者における心身の健康を確保するためには、過度の長時間労働の是正や夜勤負担の軽減、対人関係に関する対策に取り組むことが重要です。

また、看護師等については、事故への遭遇や災害の体験、暴力等に関する予防と事後措置の取り組みも重要です。

暴言・暴力に遭遇した職員に対する支援体制の整備と予防

ある医療機関は、患者・家族からの暴言・暴力に対し、警察OBを含む対応チームを作り、対応手順や報告ルートを整備しました。院内ポスターでも掲示しました。暴言・暴力に遭った職員には、産業医や公認心理師の面談を義務付ける等の事後措置も整備しています。

複数人の相談応対者の配置と職場内での相談窓口の周知

別の医療機関は、専属の産業保健スタッフに加え、院内の臨床心理士を含む複数人の相談応対者を配置し、相談者が応対者を選べるようにしました。産業医が積極的に現場を訪問し、コミュニケーションを図ることで、相談しやすい環境づくりに努めています。

事例集から抽出される重要な取り組み

事例集で取り上げられた様々な取り組みから、多くの事業場で重要と考えられる要素を抽出・整理すると、以下のようになります。

メンタルヘルス対策に関する方針の表明・体制整備

- メンタルヘルス対策に関する方針の表明

- メンタルヘルス対策に関する計画の策定

- 事業場外資源の活用

- 関係者への理解・協力の呼びかけ

職場の課題の把握・分析

- メンタルヘルス不調者の発生状況の把握

- ストレスチェックの集団分析の活用

- 職場環境に関する労働者からの意見聴取

- 労働時間等の実態把握・要因分析

具体的な取り組みの実施

- 社内規程の整備、相談窓口・担当者の設置等の体制整備

- 現場の管理職等へのサポート

- セルフケア・ラインケアを推進するための教育研修・情報提供

- 職場におけるコミュニケーションの活性化

- 過度な長時間労働の是正や疲労蓄積防止のための取り組み

- 相談しやすい環境づくり

- 職場におけるハラスメント対策

- 職場復帰支援・再発防止の取り組み

それぞれの職場に合わせて参考にし、継続できる仕組みを作りましょう。