DXをツール導入から始めないための手順を紹介 まず業務フローの見直し

経営者と会話をしていると、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むうえで「どんなツールから始めればよいのか」という尋ねられることがあります。しかし、DXを成功させるための第一歩として大切なのは、ツールの導入よりも先に、現状の業務フローを見える化と、既存ルールを見直すことから始めることです。ポイントを絞ってお伝えします。

経営者と会話をしていると、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むうえで「どんなツールから始めればよいのか」という尋ねられることがあります。しかし、DXを成功させるための第一歩として大切なのは、ツールの導入よりも先に、現状の業務フローを見える化と、既存ルールを見直すことから始めることです。ポイントを絞ってお伝えします。

目次

DXは本来「データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」を意味します。

逆に、どんな価値を創出するかではなく、「AIを使って何かできないか」という発想や、DXを実現するための経営としての仕組みの構築が伴っていない場合はDXが進まずに終わってしまう危険性があります。

たとえば、5~10年後にどんな会社でありたいかをイメージし、理想と現状の差分は何か、どう解消するかから考え始めるとやりたいことがはっきりするかもしれません。DXを考えるうえで、IT・デジタルはあくまでも「手段・道具」であり、その目的は業務フローを見える化し、既存ルールや制度の再設計することにあると理解するのが良いでしょう。

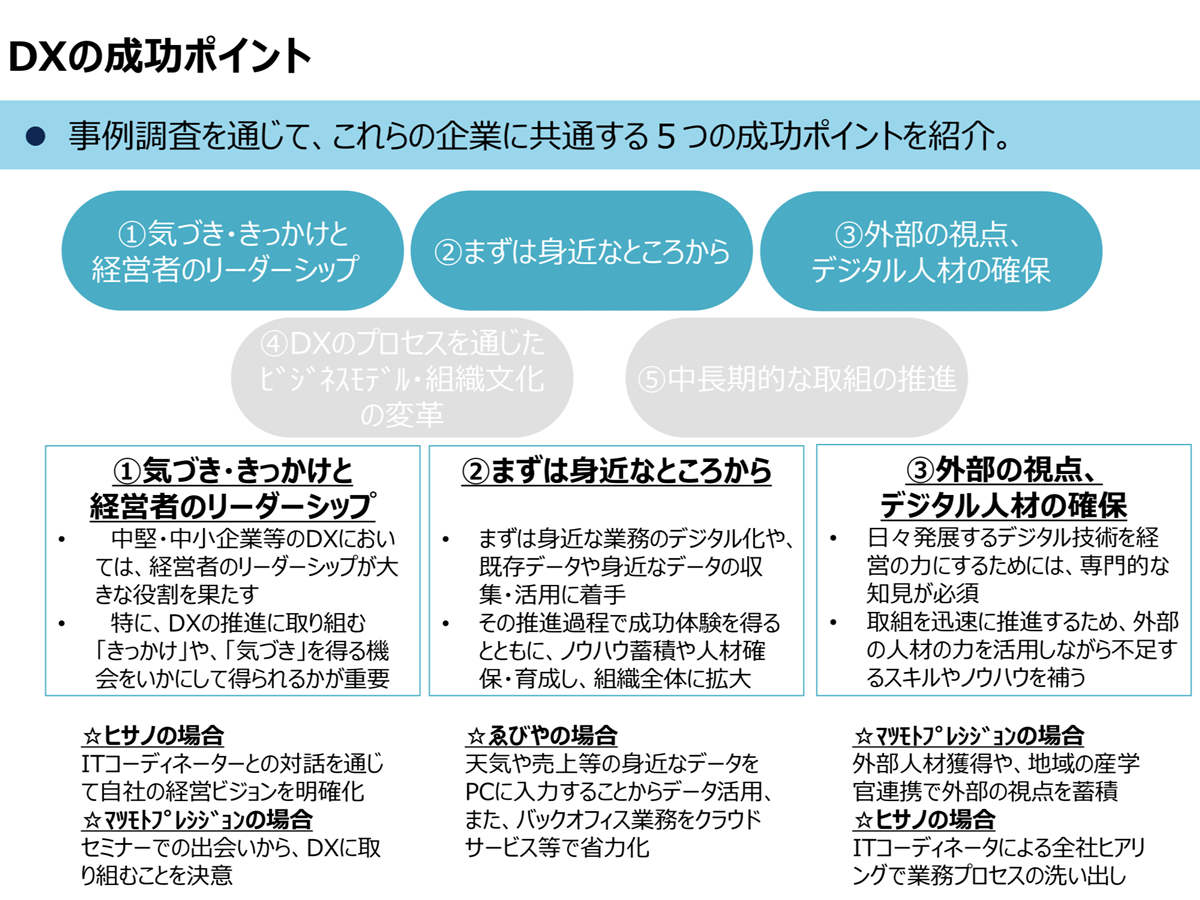

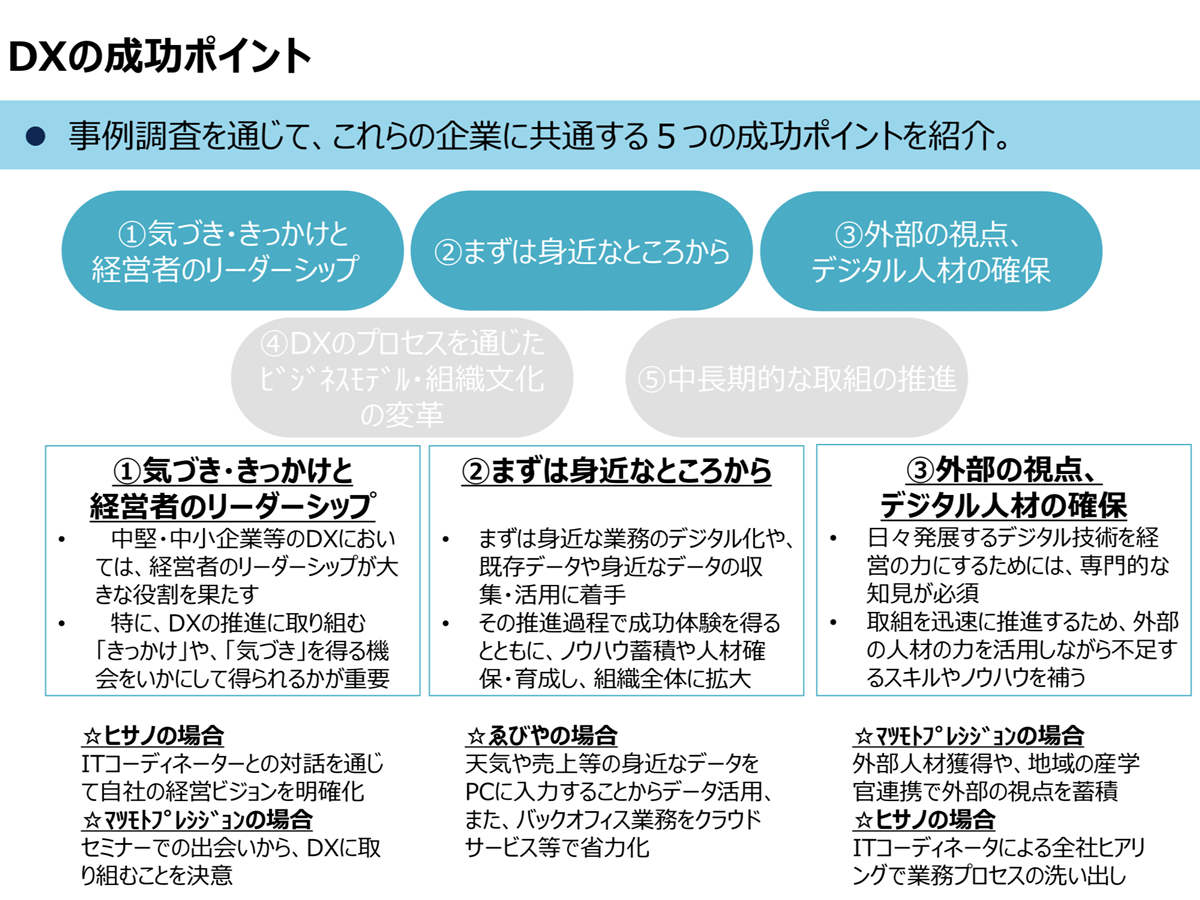

経済産業省が発表しているDXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)やDXに向けて経営者に求められる対応をまとめた「デジタルガバナンス・コード」を読み込んでいくと、中堅・中小企業等がDXを進めるには、適切な外部人材の活用や、経営者・DX担当者が多くの役割を果たすと同時に、取組の実施を通じてノウハウを蓄積しながら必要な人材の育成に取り組んでいくことが必要だといいます。

そしてDXの成功には、以下の5つのポイントが共通して見られます。

DX推進においては、経営者の強いリーダーシップが最も重要です。経営者が変革への「きっかけ」や「気づき」を得ることができるかどうかが、取り組みの成否を分けます。「漠然とした危機感」を「正しい危機感」へと転換できたときが取り組みのチャンスです。

デジタルツール選びから始める前に、まずは業務フローを見える化と、既存ルールを見直すことから始めましょう。複数の企業が取り組んでいるのが「ムダ・ムリ・ムラ(3M)」の洗い出しです。

これらのムダ・ムリ・ムラ(3M)は、往々にして「それが普通」「昔からこうだから」といった習慣や認知バイアスで見過ごされ、組織に深く根付いていることがあります。

一つずつ解消する方法を考えていくなかで、デジタルツールを使った方が効率がよくなるところが見えてきたら、導入を検討しましょう。

とはいえ、日々進化するデジタル技術を経営に生かすには専門的な知見が必須です。無理に社内だけですすめるより、不足するスキルやノウハウを外部人材の力を借りるとスムーズに進めやすくなります。

データやデジタル技術の活用を進める中で、ビジネスモデルだけでなく、組織文化そのものも変革に強い体質へと変えていくことが重要です。DXといっしょに組織文化を変えられるよう、経営者がリーダーシップを発揮しましょう。

クラウドサービスやAIツールの導入だけでDXが実現した事例は見られません。DXは、5年後・10年後のビジョン実現に向けた戦略的な投資と、地道な試行錯誤を繰り返す中長期的な取り組みとして捉える覚悟が必要です。

「デジタルガバナンス・コード」で紹介されている中小のDX事例を紹介します。

創業150年の老舗飲食店が、事業承継を機に手作業でのデータ入力からデータ活用に着手。7年かけてAIによる来客数予測ツールを開発し、「世界一IT化された食堂」として生まれ変わり、客単価3.5倍、売上5倍、利益50倍という劇的な成長を遂げました。そのノウハウは、子会社EBILABを通じて他社のDX推進にも貢献しています。

社長の強いリーダーシップのもと、従業員の可処分所得向上を目指し、地域の産学官連携で開発されたシステムプラットフォームCMEsを導入。システムに業務を合わせる形でDXを推進し、その導入ノウハウを地域の中堅・中小企業にオープンにすることで、地域全体の生産性向上にも貢献しています。

業務の属人化に課題を抱えつつも、IT企業との対話に困難を感じていた社長が、ITコーディネーターとの対話を通じて5年後のビジョンを明確化。従来紙で管理していた配車プロセスをクラウドシステムでの運用に切り替え、複数拠点を含む会社全体の業務最適化を実現しました。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。