こころの健康を高める職場へ 厚生労働白書は勤務間インターバルなど紹介

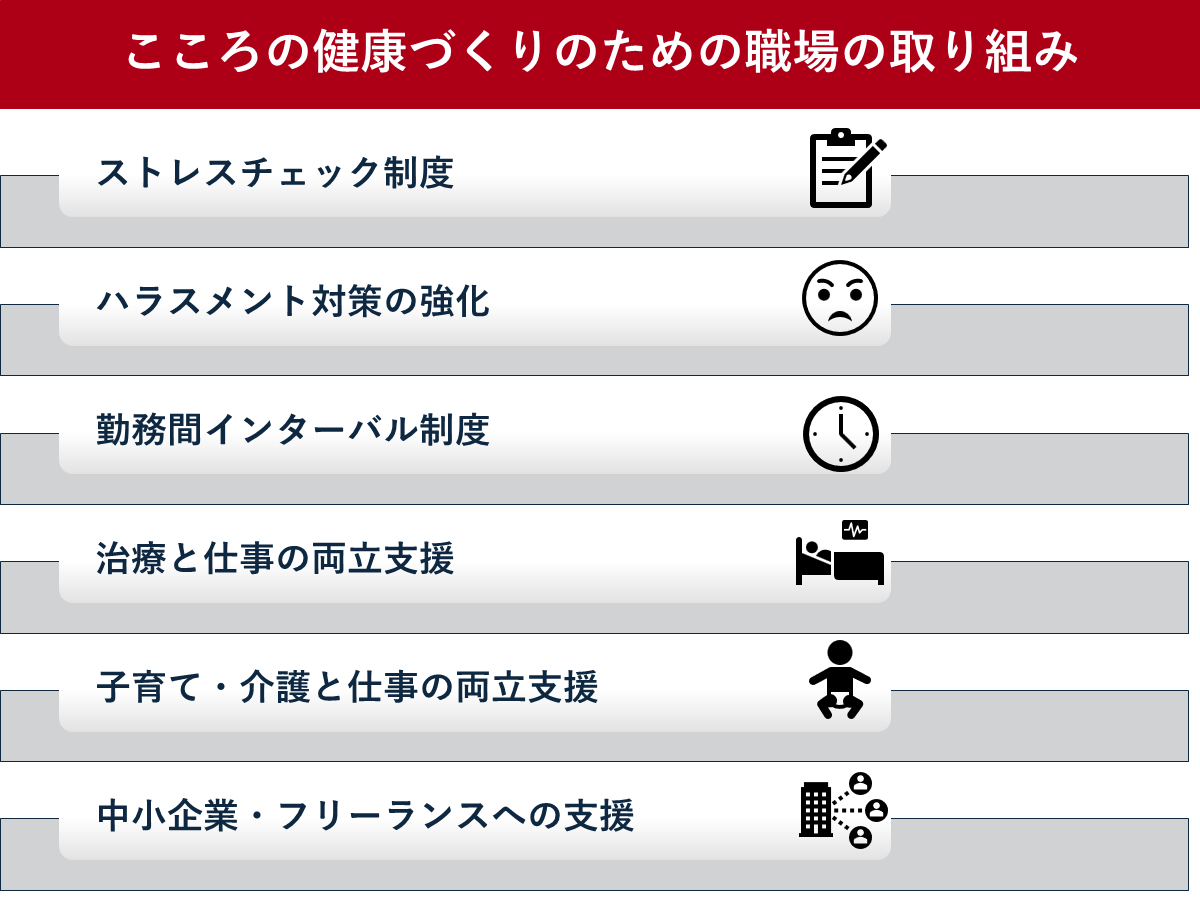

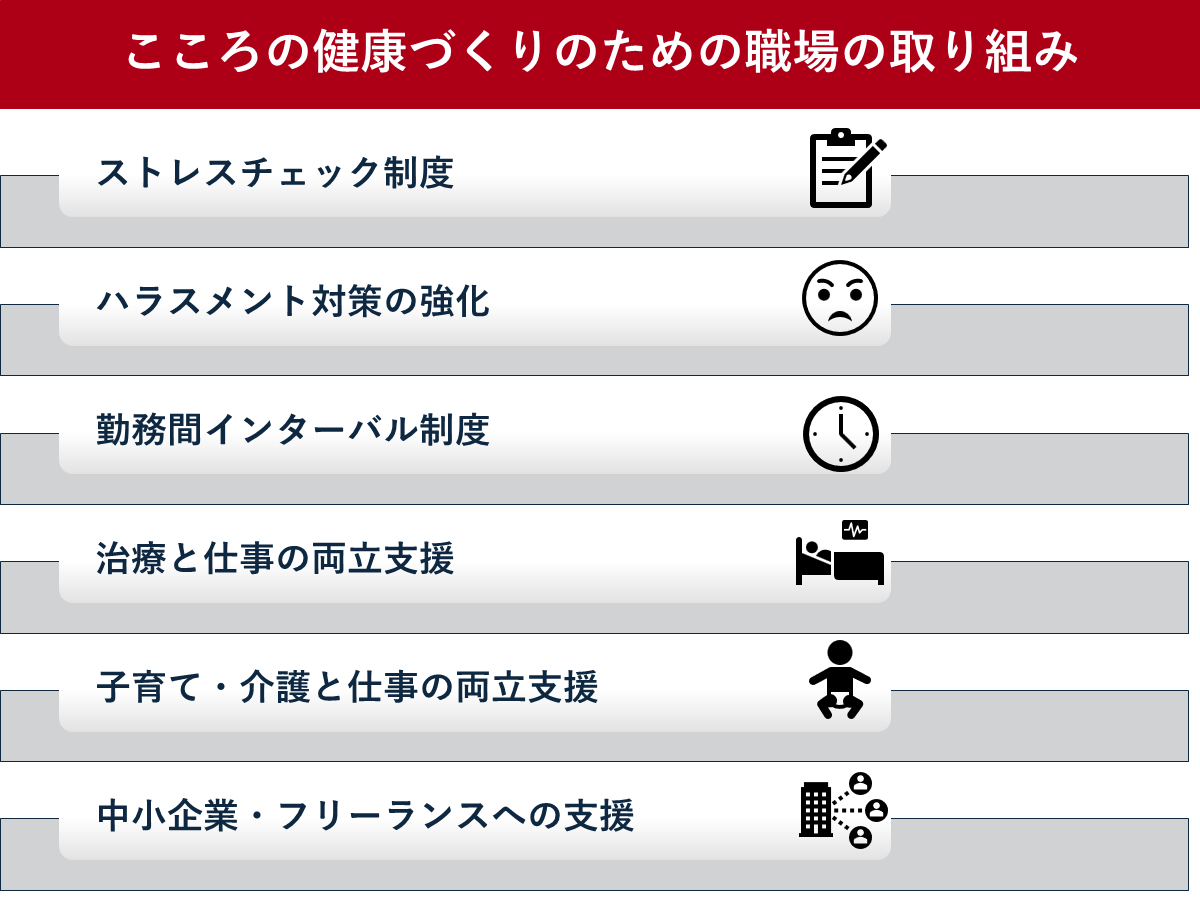

近年、自殺者数も年間2万人を上回り、ライフステージを問わず、こころの健康を損ない、質の高い生活を失っている人が多く存在するのが実情です。政府が公表している2024年版厚生労働白書は、仕事と子育て・介護の両立などこころの健康に影響するストレス要因を特定したうえで、勤務間インターバルなどこころの健康づくりのための職場の取り組みを紹介しています。

近年、自殺者数も年間2万人を上回り、ライフステージを問わず、こころの健康を損ない、質の高い生活を失っている人が多く存在するのが実情です。政府が公表している2024年版厚生労働白書は、仕事と子育て・介護の両立などこころの健康に影響するストレス要因を特定したうえで、勤務間インターバルなどこころの健康づくりのための職場の取り組みを紹介しています。

目次

WHO(世界保健機関)はこころの健康について「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」と定義しており、厚生労働白書はさらに一歩踏み込んで「人生のストレスに対処しながら、自らの能力を発揮し、よく学び、よく働き、コミュニティにも貢献できるような、精神的に満たされた状態」と定義しています。

働く環境では、「働きやすさ」(働く苦労・障壁が小さい)や「働きがい」(働く価値がある)がこころの健康を高め、支える上で重要であると指摘しています。

厚生労働白書は、こころの健康に影響するストレス要因を次のように整理しました。

仕事の量は労働者の主要なストレスの一つであり、長時間の労働として現れることが少なくありません。

週60時間以上働く雇用者の割合は長期的に減少傾向にあるものの、2022年には前年より増加し、298万人に達しています。長時間の労働は疲労の持ち越し頻度を増加させ、理想の睡眠時間と実際の睡眠時間の乖離が大きくなるほど、うつ傾向や不安を抱える者の割合が増加する傾向が見られます。

睡眠不足は、欠勤や休職(アブセンティーズム)だけでなく、出勤はしているものの心身の不調によりパフォーマンスが低下する「プレゼンティーズム」にもつながると指摘されています。

職場の対人関係、特にハラスメントは、労働者の主要なストレス要因です。過去3年間に企業が「実際にハラスメントに該当する」と判断したものの割合では、「顧客等からの著しい迷惑行為」(カスタマーハラスメント)が86.8%と最も高く、次いで「セクハラ」(80.9%)、「パワハラ」(73.0%)となっています。近年、顧客からのハラスメント事案が増加傾向にあることが分かります。

壮年期・中年期の労働者にとって、妊娠・出産、子育て、親の介護といったライフイベントもこころの健康に影響を及ぼしうる要因です。

出産した女性の約3~5割が経験する「マタニティブルーズ」が「産後うつ」に移行することがあり、核家族化による家族のサポート不足といった社会的要因も影響しています。

また、父親の産後うつの割合も母親とほぼ同程度であり、夫婦が同時にメンタルヘルスの不調に苦しむ世帯も年間約3万組に達する可能性が示唆されています。

共働き世帯が増加しているにもかかわらず、育児時間は依然として妻の方が夫よりも長く、これが女性の生活の質を低下させる可能性が指摘されています。

非正規雇用労働者は全雇用者の約40%を占めており、不安定な雇用形態にある者が多いとされています。フリーランスもまた、ハラスメント等の就業環境面での課題に直面する可能性があります。

厚生労働省は、労働者のこころの健康確保を重点的に取り組む事項として、第14次労働災害防止計画(14次防)に位置づけています。

労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を強化することを目的としています。集団分析を活用した職場環境の改善まで実施することで、予防を強化しようとしています。

「労働施策総合推進法」により、パワーハラスメント防止対策が法制化され、事業主には相談体制の整備等の雇用管理上の措置が義務付けられています。

「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」により、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化され、相談者への不利益取扱いの禁止などが明記されています。

都道府県労働局は、ハラスメント防止措置が講じられていない事業所への指導や、紛争解決の促進を図っています。

近年増加傾向にあるカスタマーハラスメントや就活ハラスメントについても、企業向けマニュアルや研修動画の作成に取り組んでいます。

終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する制度であり、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保するため、事業主の努力義務とされています。ただし、導入率は依然として低い状況にあり、普及に向けた継続的な取り組みが必要です。

病気を抱える労働者が治療を続けながら仕事を両立できるよう、事業場や医療機関、労働者本人の間の情報共有を担う「両立支援コーディネーター」の養成に取り組んでいます。中小事業場での認知度向上や、コーディネーターの実践能力向上に向けた継続的な研修が求められています。

がん、肝炎、糖尿病といった長期療養が必要な患者に対しても、ハローワークを中心としたきめ細かな就職支援や職場定着支援が行われています。

政府は「こども未来戦略」で「共働き・共育て」を推進し、男性の育児休業取得率の目標設定や、育児期間を通じた柔軟な働き方の推進を目指しています。

企業に対し、育児休業取得状況の公表義務の拡大や、介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務付け、介護休暇の勤続6ヶ月未満除外撤廃などが進められています。

不妊治療と仕事の両立支援のための認定制度「くるみんプラス」の周知や、マニュアル・助成金を通じた職場環境整備も行われています。

事業場規模が小さいほどメンタルヘルス対策が低調な傾向にあるため、産業保健総合支援センターや地域産業保健センターを通じて中小規模事業場への支援を継続しています。

大阪府東大阪市のゴム製品製造販売企業「アキツ」の事例では、「成長支援面談」や労働安全衛生に関する社員講習会、ストレスチェックの全社的実施、人間ドック費用の助成、メンタルヘルス・マネジメント検定試験の受験勧奨など、工夫を凝らした健康経営が実践されており、メンタル不調による長期休職者がいないという成果を上げています。

また、ジョイゾーでは、テレワーク環境下でのコミュニケーション活性化のためバーチャルオフィスを導入し、新入社員への日報制度やワーケーション制度を設け、社員のつながりを強化しています。フリーランスに対しては、新法により発注事業者にハラスメント対策のための体制整備が義務付けられ、不利益取り扱いの禁止が明記されました。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。