改正労働安全衛生法、2026年4月施行へ ストレスチェック義務化も

改正労働安全衛生法が2025年5月8日の衆院本会議で可決・成立しました。フリーランスへの労災防止やこれまで努力義務だった従業員50人未満の事業場へのストレスチェックを義務化するなど5つのポイントがあります。改正法の主な部分は2026年4月からの施行となります。簡単に整理しました。

改正労働安全衛生法が2025年5月8日の衆院本会議で可決・成立しました。フリーランスへの労災防止やこれまで努力義務だった従業員50人未満の事業場へのストレスチェックを義務化するなど5つのポイントがあります。改正法の主な部分は2026年4月からの施行となります。簡単に整理しました。

目次

労働安全衛生法とは、労働者を使用する事業者に対し、労働者への安全配慮義務を定めた法律です。安全配慮は、労働時間の把握から職場環境の整備など多岐にわたります。労働安全衛生法では、それらの基準や事業者が実施すべき措置が記載されています。

ITストラテジスト社労士の緒方瑛利さんの記事「労働安全衛生法とは?目的や対象者、事業主がすべき4つの内容を簡単に解説」で基本的なポイントをわかりやすく解説しています。

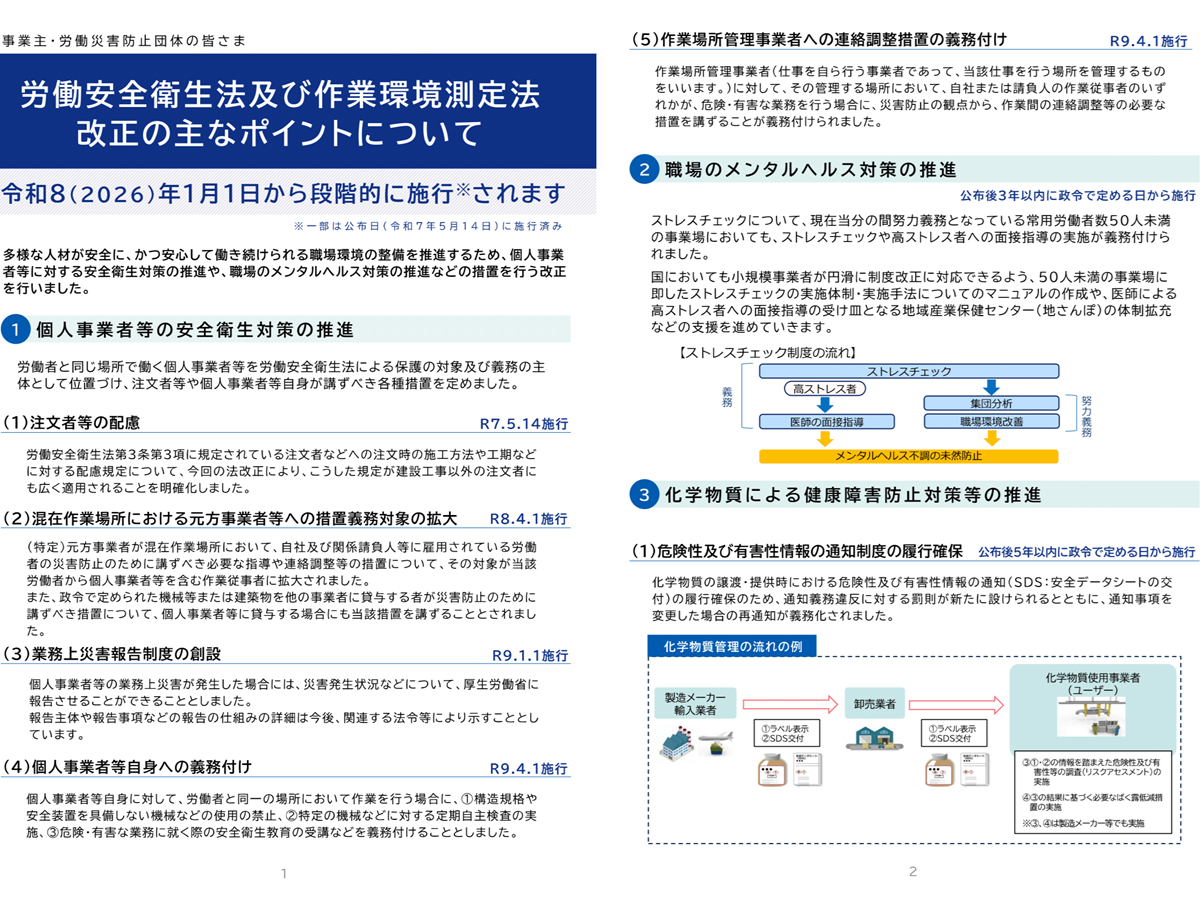

今回は、2025年5月に衆議院本会議で可決・成立した改正労働安全衛生法及び作業環境測定法についてポイントを紹介します。

今回の法改正において、個人事業者等が労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として明確に位置づけられた点が大きな特徴です。

労働者と同一の場所において作業を行う個人事業者等に対し、構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、特定の機械などに対する定期自主検査の実施、そして危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講を義務付けました。これらの義務は2027年4月1日から施行されます。

労働安全衛生法第3条第3項に規定されている注文時の施工方法や工期などに対する注文者の配慮規定が、これまでの建設工事だけでなく、建設工事以外の注文者にも広く適用されることを明確化しました。これは2025年5月14日から施行しました。

(特定)元方事業者が混在作業場所で講ずべき指導や連絡調整等の措置の対象が、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者から、個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。これは2026年4月1日から施行します。

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にもこの措置を講じることとされました。

個人事業者等の業務上災害が発生した場合に、その災害発生状況などについて厚生労働省に報告させることが可能となりました。この制度は2027年1月1日から施行します。

作業場所管理事業者に対して、管理する場所で、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。この制度は2027年4月1日から施行されます。

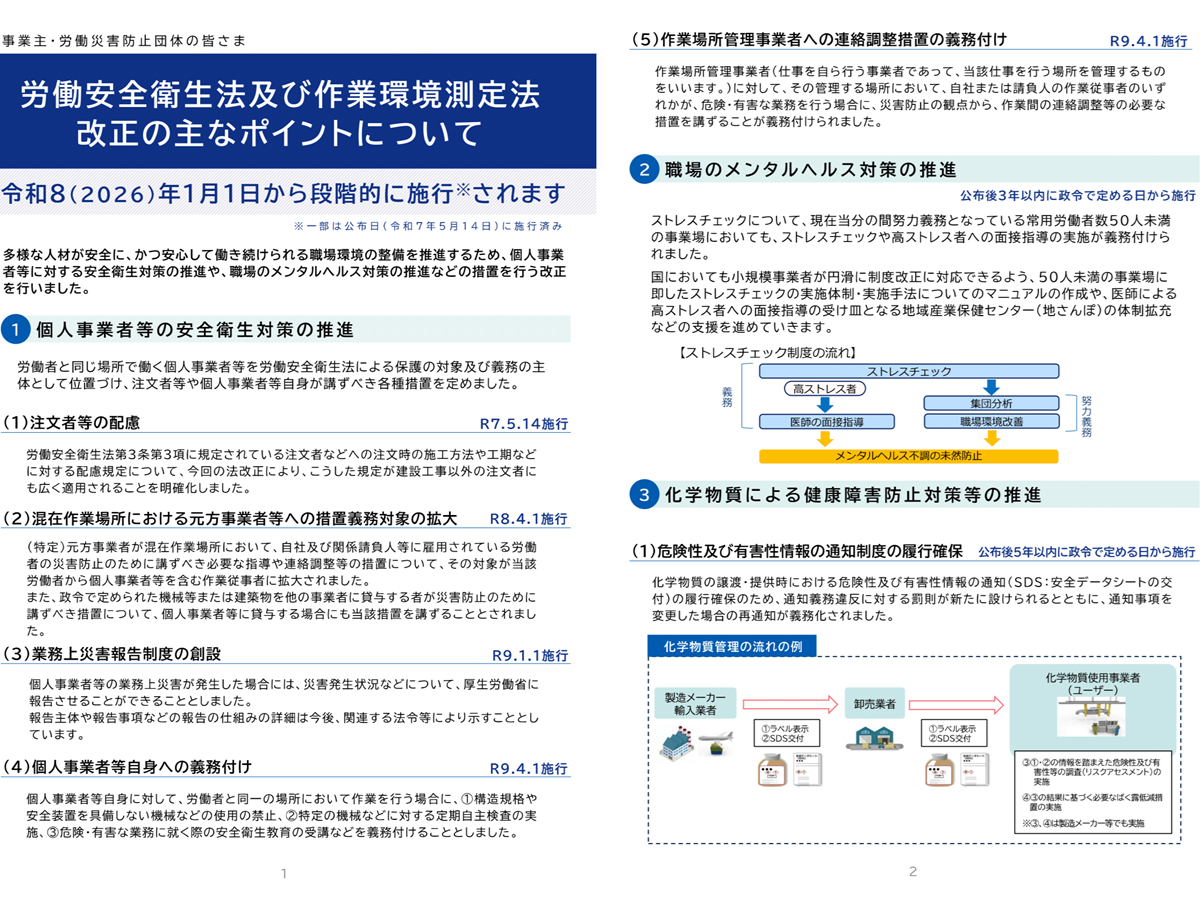

厚労省の公式サイトによると、ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査し、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。

これまでの制度では、労働者数50人以上の事業場に対してストレスチェックの実施が義務付けられていました。今回の改正で、努力義務となっていた従業員数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務付けられることとなりました。

ただし、小規模事業場では、ストレスチェック実施のための体制整備や費用負担などが課題となる可能性があります。改正法では、このような50人未満の事業場の負担等に配慮すること、そして施行までの十分な準備期間を確保することが明記されています。

化学物質を取り扱う職場における労働者の健康障害を防止するため、関連規制が強化されます。主な改正点は以下の通りです。

化学物質の譲渡・提供時における安全データシート(SDS)の交付がより厳格化されます。通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項に変更があった場合の再通知が義務化されました。

この制度は、公布後5年以内に政令で定める日から施行します。

化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合、有害性が相対的に低い化学物質に限り、成分名について代替化学名等での通知が認められることになりました。

ただし、代替化学名等で通知した事業者は、実際の成分名等の情報を記録・保存する義務があり、医師が診断や治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに開示しなければなりません。

なお、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用や講ずべき措置等については非開示は認められません。

この制度は2026年4月1日から施行予定です。

危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境において、労働者が化学物質にばく露している程度を把握するための個人ばく露測定が、作業環境測定の一部として位置づけられました。

これにより、必要な講習を受講した有資格者(作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従って行うことが義務化され、測定精度の確保が図られます。これは2026年10月1日から施行されます。

ボイラーやクレーンなどの特定の機械等については、製造や設置の段階での安全確保が非常に重要です。今回の改正では、これらの機械等に係る規制の一部が見直されます。

特定機械等の製造許可申請における設計の構造規格適合性審査の一部や、製造時等検査の対象となる機械のうち移動式クレーン及びゴンドラについての検査を、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。これにより、より円滑な審査・検査体制が構築されます。これらは2026年4月1日から施行されます。

フォークリフトなどの特定自主検査について、登録検査業者は基準に従って検査を行わなければならないとされました。

また、フォークリフトの運転業務などに必要な技能講習において、不正に技能講習修了証や紛らわしい書面を交付することが禁止され、不正を行った場合の回収命令や欠格期間の延長が規定されました。これは2026年1月1日から施行されます。

少子高齢化が進むなかで、高年齢の労働者が働く機会が増えています。加齢に伴う身体機能の変化などにより、高年齢労働者は労災リスクが高まる可能性があります。

厚労省のによると、労働災害による死傷者数(休業4日以上)に占める50歳以上の労働者の割合は55.7%、60歳以上の高齢者の割合は29.3%となっており、年々増加傾向にあります。

今回の改正で、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施が、事業者の努力義務として定められます。国がこの措置に関する指針を公表することとなります。この取り組みは2026年4月1日施行予定です。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。