長期優良住宅化リフォーム推進事業、5月20日から事業者登録受付

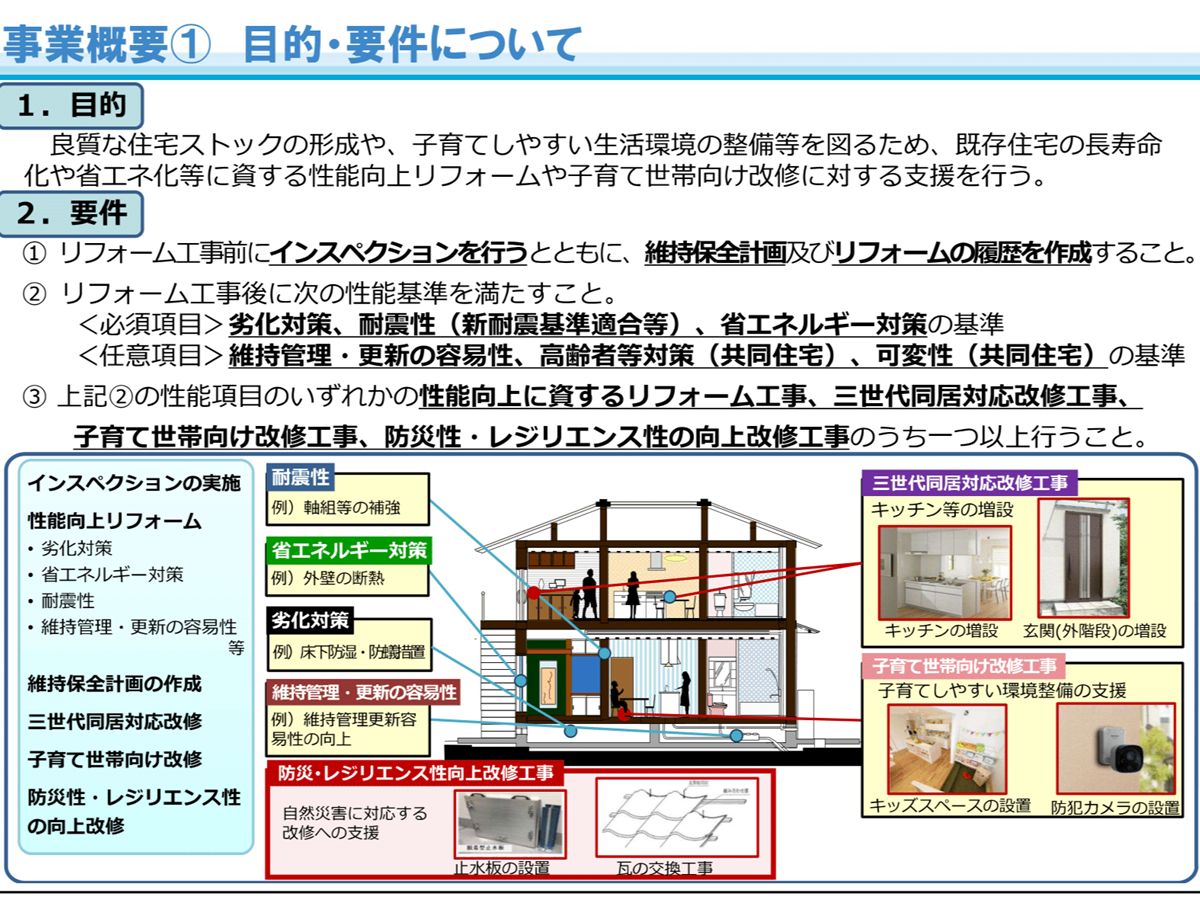

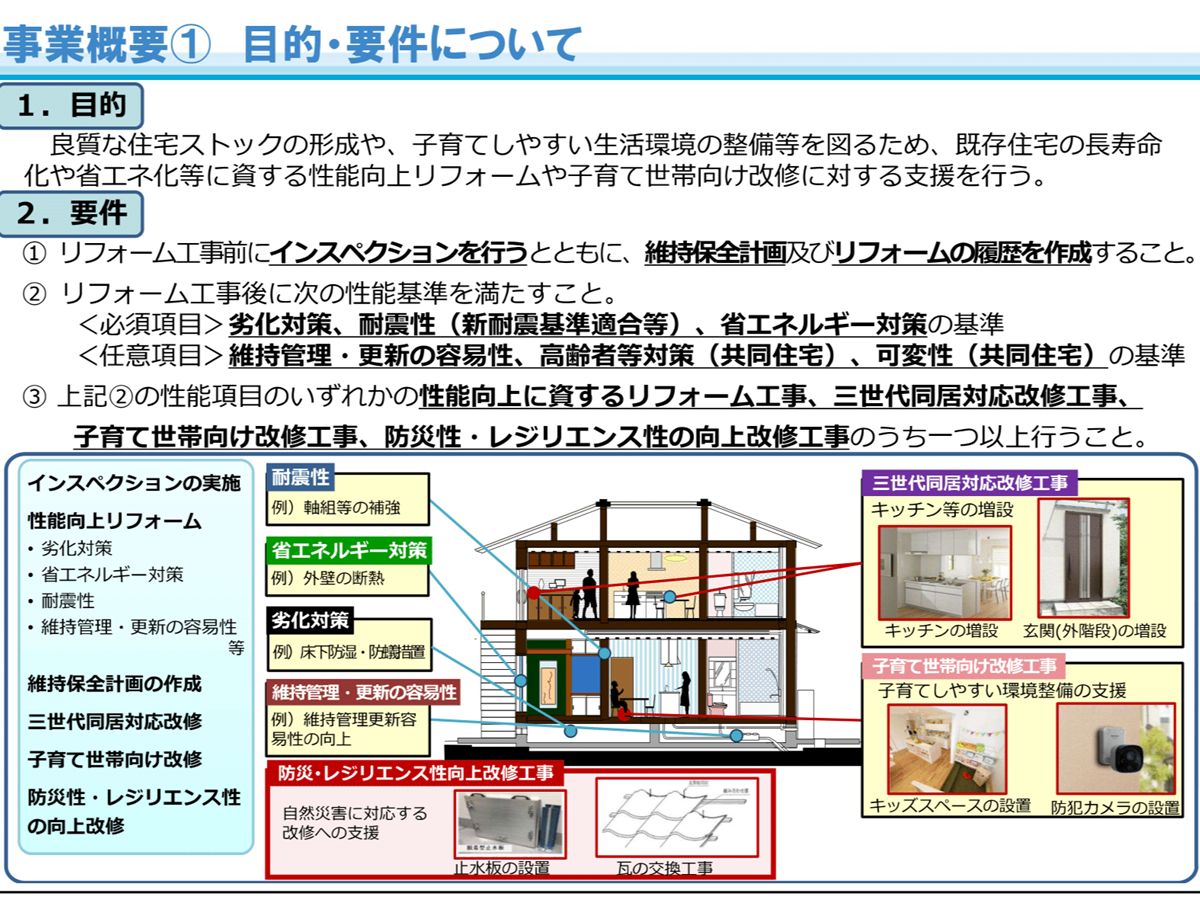

国土交通省は、既存住宅の長寿命化や省エネ化などを支援する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」について、2025年5月20日から事業者登録や住宅登録、事前採択タイプの提案の受付を開始しました。良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を目的にしています。

国土交通省は、既存住宅の長寿命化や省エネ化などを支援する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」について、2025年5月20日から事業者登録や住宅登録、事前採択タイプの提案の受付を開始しました。良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を目的にしています。

事業の目的は、以下の点を満たすリフォーム工事を支援することにあります。

まず、リフォーム工事前にインスペクション(既存住宅の品質や性能を調査するサービス)を実施し、維持保全計画およびリフォームの履歴を作成することが必要です。インスペクションで指摘された不具合箇所については、何らかの措置を講じる必要があります。

つぎに、リフォーム工事後に以下の性能基準を満たす必要があります。

必須項目: 劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準

任意項目: 維持管理・更新の容易性、高齢者等対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)の基準

そのうえで、上記性能項目のいずれかの性能向上に役立つリフォーム工事、または三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性・レジリエンス性の向上改修工事のうち、一つ以上を行う必要があります。

補助事業者となることができるのは、リフォーム工事の施工業者または買取再販業者です。発注者は補助事業者になることはできません。

補助の対象となる費用は以下の通りです。

このうち、長期優良住宅化リフォーム工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」に大別されます。

補助額は、補助対象に該当する工事費に補助率1/3を乗じて算出されます。ただし、補助対象工事単価表に記載のないリフォーム工事は補助額に計上できません。事業タイプごとの基本の補助限度額は以下の通りです。

さらに、以下のいずれかの要件を満たす場合、上記の補助限度額に50万円/戸の補助限度額が加算されます。

要件(1):三世代同居対応改修工事を実施する場合

要件(2):若者(2025年4月1日時点で40歳未満の世帯)が工事を実施する場合

要件(3):子育て世帯(2025年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯、または申請時点で18歳未満の子を有する世帯)が工事を実施する場合

要件(4):既存住宅購入者(自ら居住する既存住宅を購入し、売買契約後1年以内に工事を実施する場合)

複数の要件を満たす場合でも、加算される補助金限度額の上限は50万円/戸です。

申請タイプには「通年申請タイプ」と「事前採択タイプ(提案型)」があります。

通年申請タイプは交付申請期間内であれば、随時、住宅ごとに申請可能です。予算の執行状況により、途中で締め切られたり延長されたりする場合があります。リフォーム工事を実施する住宅が決まっている場合に適しています。交付申請期間は以下の通りです。

【Ⅰ期】

認定長期優良住宅型

<戸建住宅>5月下旬~9月30日

<共同住宅>6月中旬~9月30日

評価基準型

<戸建住宅>6月中旬~9月30日

<共同住宅>6月下旬~9月30日

【Ⅱ期】

Ⅰ期終了後~2025年12月22日

事前採択タイプは、交付申請前に公募・採択手続きが必要です。一定の応募期間内に複数戸まとめて提案可能で、一定の予算枠を確保できます(当初の交付申請期限まで)。ただし、公募期間が必要なため、事業着手までに一定の期間を要します。そのため5月20日から受付を開始しました。

前もって申請に必要な事業者登録が5月20日から始まりました。補助事業を実施するリフォーム業者及び買取再販業者は、毎年度、1度だけ事業者情報を登録(リフォームと買取再販の両方を行う場合は、それぞれで登録)事業者の名称、所在地、問合せ先等の他に、建設業許可の有無、登録住宅リォーム事業者団体への加入の有無、リフォーム瑕疵保険の登録事業者の該当の有無を明らかにして、この事業サイトで公表します。

住宅登録とは、リフォーム工事を実施する住宅が決まったら、住宅の所有者(施主)や住宅の所在地等の情報を登録(登録情報は非公表)することを指します。これも5月20日から始まりました。

複数年度にわたる工事を計画する場合、全体設計(2ヵ年申請)の制度を利用できます。対象となるのは、共同住宅(一棟申請に限り、併用住宅を除く)および長期優良住宅(増改築)の認定を取得した戸建住宅です。評価基準型の戸建住宅は2ヵ年申請の対象外です。

全体設計承認申請書を初年度の交付申請書と併せて提出し、承認を受ける必要があります。この際、初年度に事業費全体の5割以上の実施計画が必須です。翌年度は承認を受けた事業計画に沿って交付申請を行います。

2ヵ年申請の場合でも、工事請負契約は原則として1年目に締結することが必要です。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。