職場の熱中症対策、2025年6月から義務化 体制整備や手順作成

厚生労働省によると、令和7年(2025年)6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されます。夏季の気温上昇により、職場での熱中症による労働災害が多発しています。そこで、事業者が講じるべき体制整備、手順作成、関係者への周知のポイントについて、わかりやすく解説します。

厚生労働省によると、令和7年(2025年)6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されます。夏季の気温上昇により、職場での熱中症による労働災害が多発しています。そこで、事業者が講じるべき体制整備、手順作成、関係者への周知のポイントについて、わかりやすく解説します。

目次

厚労省の特設サイトによると、熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、場合によっては死亡することもあります。

熱中症が疑われる症状例としては、次のようなものがあります。

【他覚症状】ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、痙攣等

【自党症状】めまい、筋肉痛·筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温等

「意識の有無」だけで判断するのではなく、返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子がおかしい場合も異常等ありとして取り扱うことが適当です。判断に迷う場合は、安易な判断は避け、#7119等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し専門家の指示を仰ぐことが推奨されています。

厚労省は、職場の熱中症対策として4月から準備するよう求めています。

□労働衛生管理体制の確立 事業場での熱中症予防の責任体制を確立

□暑さ指数の把握の準備 JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

□作業計画の策定 暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する事項を含めた作業計画を策定

□設備対策の検討 簡易な屋根、通風または冷房設備、散水設備の設置を検討

□休憩場所の確保の検討 冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討

□服装の検討 透湿性と通気性の良い服装を準備、身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討

□緊急時の対応の事前確認 緊急時の対応を確認し、労働者に周知

□教育研修の実施管理者、労働者に対する教育を実施

5~9月はきちんと暑さ指数の把握したうえで、暑さ指数に応じた対策を求めています。

□暑さ指数の低減 準備期間に検討した設備対策を実施

□休憩場所の整備 準備期間に検討した休憩場所を設置

□服装 準備期間に検討した服装を着用

□作業時間の短縮 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

□暑熱順化への対応 7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に延長※新規入職者や休み明け労働者に注意

□水分・塩分の摂取 水分と塩分を定期的に摂取

□プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減

□健康診断結果に基づく対応 次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

□日常の健康管理 当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認

□作業中の労働者の健康状態の確認 巡視を頻繁に行い声をかける、労働者にお互いの健康状態を留意するよう指導

□異常時の措置 少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず一旦作業を離れ、病院に搬送する(症状に応じて救急隊を要請)などを措置※全身を濡らして送風することなどにより体温を低減※一人きりにしない

とくに、7月は作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増やしたり、体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請したりと対策を強化してください。

近年の気候変動により、夏季の気温は上昇傾向にあり、職場における熱中症の発生状況も深刻化しています。

厚生労働省の資料によれば、熱中症による死亡災害は2022、2023年と2年連続で30人レベルに達しています。

また、熱中症は他の労働災害と比較して死亡に至る割合が約5~6倍と高く、特に死亡者の約7割が屋外作業に従事しているというデータもあります。

過去の熱中症による死亡や重症化事例を分析した結果、その要因として「初期症状の放置・対応の遅れ」「発覚の遅れ」、「異常時の対応の不備」などが多く見られています。

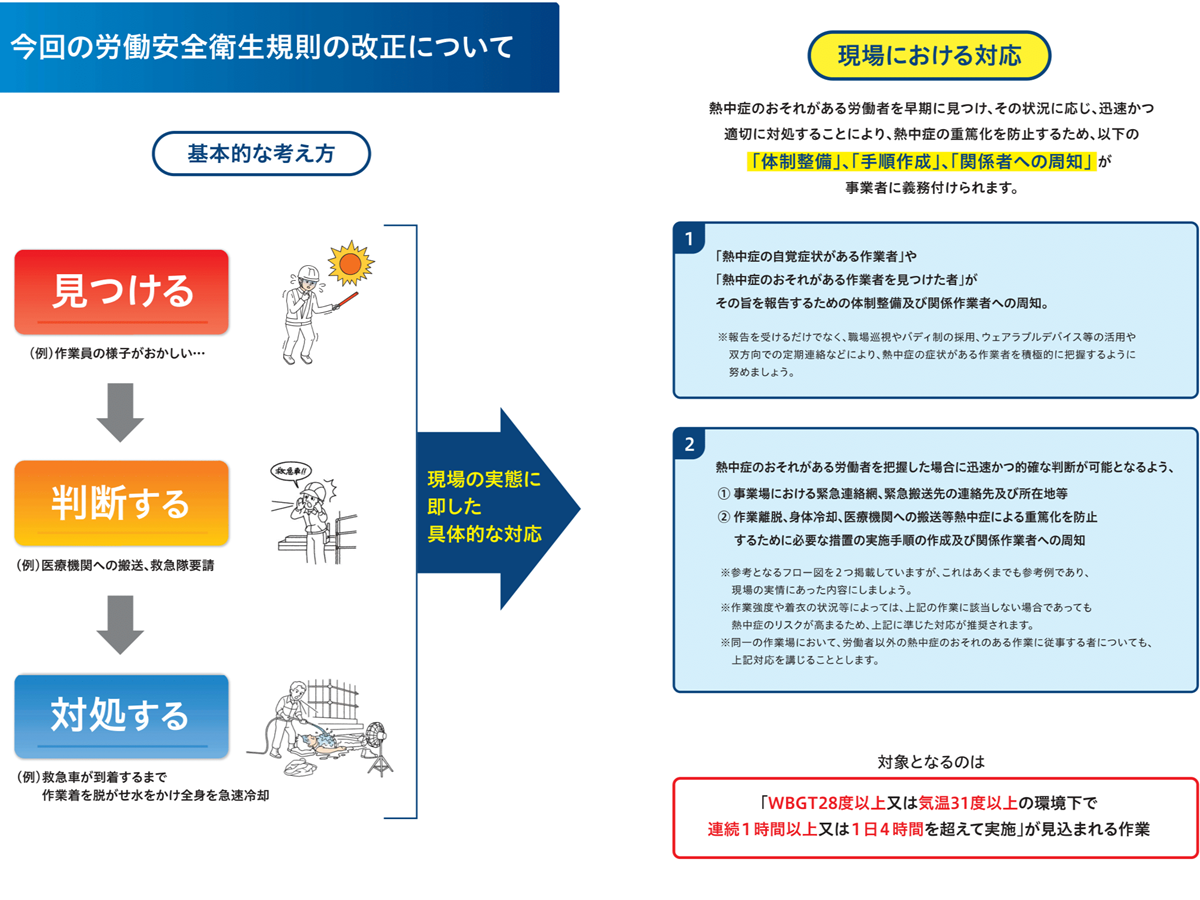

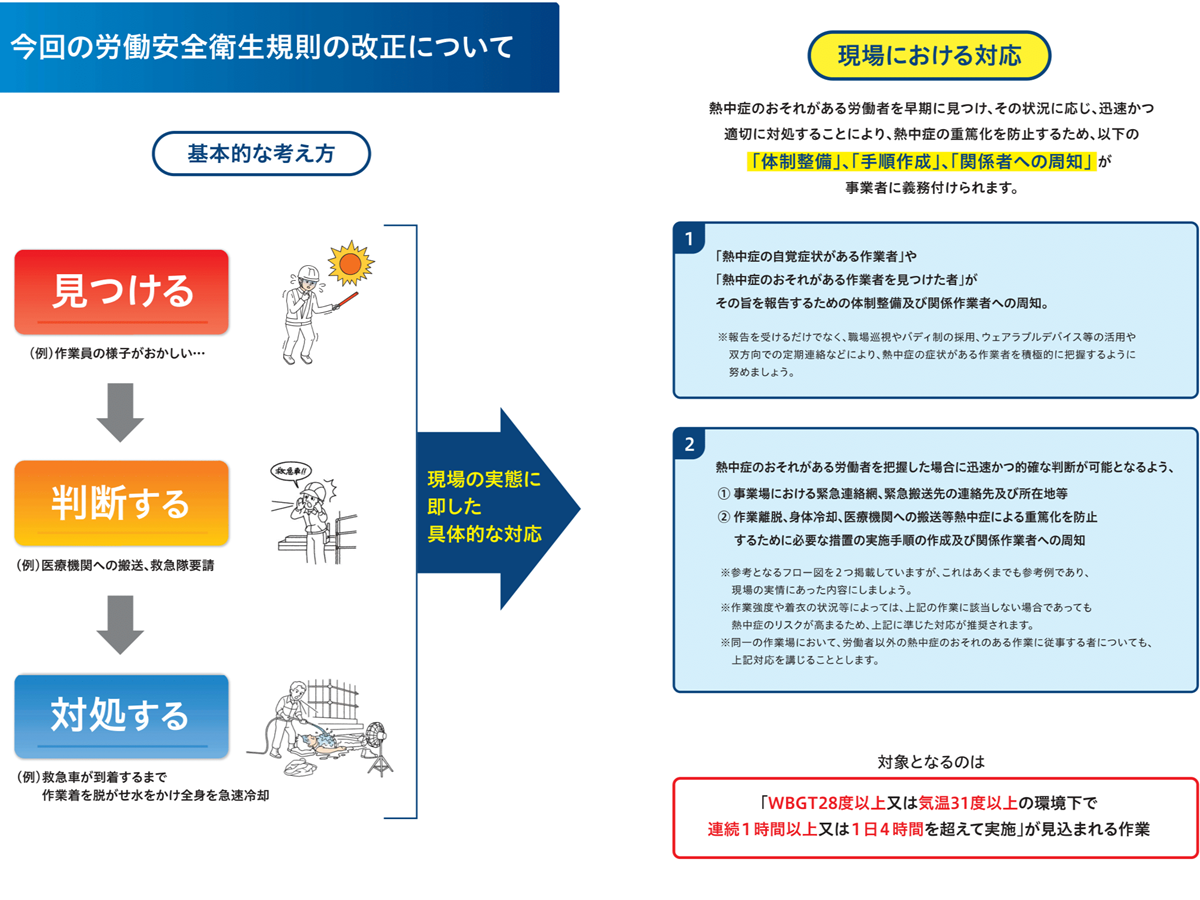

これらの現状を踏まえ、より実効性の高い熱中症対策を事業者に義務付けることが、今回の労働安全衛生規則の改正の大きな目的です。

今回の労働安全衛生規則の改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付けます。具体的な対応としては以下の通りです。

一つは、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することです。

もう一つは、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下のような熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することです。

対策の事例として、日本郵便の公式サイトによると、日本郵便では屋外で配達作業をするスタッフに対し、強い日差しから目を保護するためサングラスを着用したり、熱中症対策としてクールファンベストやネッククーラーなどを着用する場合があるといいます。

また、のどの渇きを感じる前に、こまめな水分補給を行うこととし、集配等の作業中であっても一時業務を中断し、コンビニエンスストア等に立ち寄り、飲料等を購入したり、休憩する場合があるとして、周囲に理解を求めています。

熱中症を生ずるおそれのある作業とは「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」と定められています。

WBGTとは、熱ストレスの評価をする暑さ指数のことで、熱中症予防対策を取るときの作業環境管理の指標となります。厚生労働省は、身体作業強度とWBGT基準値の比較表を示しており、これを参考に各事業場の実態に合わせた基準値を設定することが求められます。

| 区分 | 身体作業強度(代謝率レベル)の例 | 暑熱順化者のWBGT基準値(度) | 暑熱非順化者のWBGT基準値(度) |

|---|---|---|---|

| 0 安静 | 安静、楽な座位 | 30 | 32 |

| 1 低代謝率 | ·軽い手作業(書く、タイピング等) ·手及び腕の作業 ·腕及び脚の作業 など |

30 | 29 |

| 2 中程度代謝率 | ·継続的な手及び碗の作業(くぎ打ち、盛土) ·腕及び脚の作業、腕と調体の作業 など |

28 | 26 |

| 3 高代謝率 | ·強度の腕及び胴体の作業 ·ショペル作業、ハンマー作業 ·重量物の荷車及び手押し車を押したり引いたりする など |

26 | 23 |

| 4 極高代謝率 | ·最大速度の速さでのとても激しい活動 ·激しくシャベルを使ったり掘ったりするなど |

25 | 20 |

まずは、WBGT値の測定と評価です。 作業場所におけるWBGT値を原則として測定し、その値に応じて適切な対策を講じる必要があります。現場で測定できない場合は、環境省の熱中症予防情報サイトを活用してください。

秋田労働局の公式サイトは、熱中症による健康障害発生時の対応計画のテンプレートを公表しています。自社の対応計画づくりに役立ててください。

花巻監督署の公式サイトでも、事業場における報告先の掲示や、熱中症による健康障害発生時の対応計画の作成例を公表しています。

熱中症対策を怠ると労働安全衛生法22条違反として罰則「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されるといいます。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。