事業が大きく躍進したのは、2代目・鈴木雄二さんの時代。環境に配慮した構造の『エコヴィレッジ』、音楽家向けの『ミュージション』ほか多くの商品を開発。他にも、資産運用のコンサルティング、リノベーション事業も好調です。創業以来一度も赤字になったことがありません。

創業者である父・靜雄さんから2002年に代表を引き継いだ2代目の鈴木雄二さんは「父が創業した1968年は日本の人口が1億人を超え、国全体が成長する時代でした」と振り返ります。

靜雄さんが創業した1960年代後半は、首都圏に人々が流入し、『1966年の新規賃貸住宅の入居倍率が51.4倍』(UR都市機構)という数字に象徴されるように、住宅供給不足は深刻化。「家を建てれば売れる」という時代だった60年代後半から70年代にかけて、多摩ニュータウンなど大規模団地が作られていきました。

鈴木さんは「家が売れる時代は1989年のバブル経済の終焉まで続きました。私は1987年代に『ライオンズマンション』で知られる大京に入社。皆がマイホームを求め、不動産業界が右肩上がりの成長を遂げている時代を経験しました」と続けます。

当時、顧客が家を買う時に重視するのは、場所(Place)・間取り(Plan)・価格(Price)の“3P”のみで、デザインや建材、建物の思想は付加価値に過ぎないことを痛感したといいます。

「不動産の価値の本質は3Pです。しかし、好立地な土地は、資金力も情報収集力も桁違いの大手不動産企業が押さえています」

さらに、一生の買い物である家(マンション)は、ブランド力がものをいいます。同じ値段なら、有名企業が建てたマンションを選ぶものだと骨身で感じます。

“ブランドなくして売れ”たリブラン 選ばれた理由とは

一方の家業であるリブランは無名です。人気ブランドがある大手で働きつつ、「会社を継いだ後、事業を存続させるには何をすればいいか」を考えながら、仕事を続けました。

そんな鈴木さんが、父が経営するリブランに入社したのは、25歳の時。まだバブルの余韻が残る1992年に入り、営業からスタートします。「当時、“ブランドなくして売れるものか”と思っていたのですが、リブランのファミリー向けマンションを買う人がいることに驚きました」

なぜ、ブランドではないマンションを人は買うのか。それは、地域と共生する仕掛けやコミュニティ重視で作られていたからです。

「当時のマンションは、1棟あたりの戸数を増やし、少しでも専有面積を広く取ることを重視し、共有部分を最低限にしている物件が大多数でした」

それなのに、リブランの物件は、コニュニティスペースが設けられ、建物内に子どもの遊び場があり、さらに託児室まである物件もありました。しかし、共用スペースを充実させれば、販売戸数が減ってしまい、それは売り上げ減にも直結します。

「父になぜ、共用部を充実させるのかと聞くと、“住宅産業は人間産業であり、人の豊かさや幸せを生み出すものでなくてはならないからだ”と言うのです」

鈴木さんは、当時“不動産の価値の本質は3P”と思い込んでいたので、付加価値に過ぎない共用部にコストをかけるのはおかしいと思っていました。

「ただ、実際に現場で売っていると、コミュニティ重視のマンションを求める層が多いことがわかったのです」

この時、鈴木さんは、“暮らしやすさの豊かさが本来の価値であり、それを実現する”ことがリブランの企業遺伝子であると見抜き、それを深めていくことを決意します。

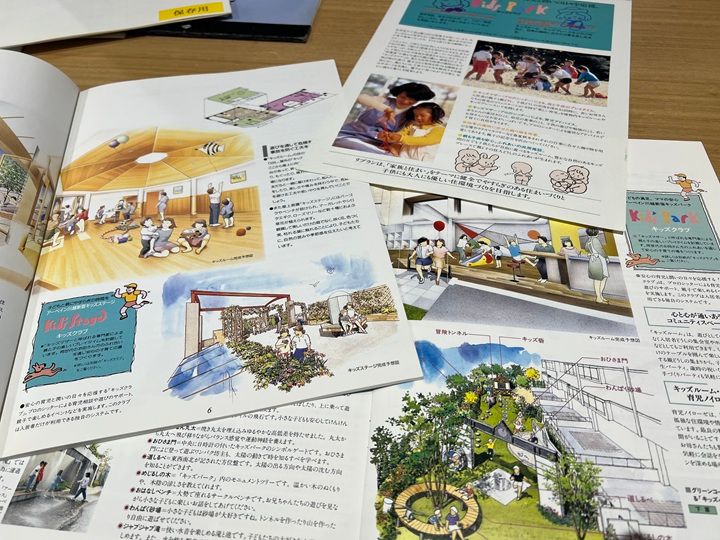

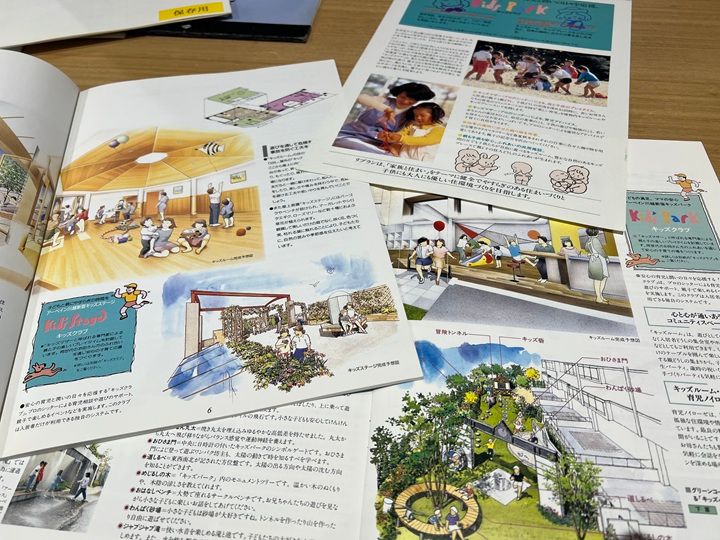

初代の「核家族だと子育ては行き詰まるはず。"横の家系"を作りたい」という思いから開発された託児所や遊び場がある分譲マンション『アーベイン』シリーズのパンフレット。1996年『アーベイン川越南大塚キッズプレース』は、「事業表彰優秀事業賞」(住宅産業開発協会)を受賞

初代の「核家族だと子育ては行き詰まるはず。"横の家系"を作りたい」という思いから開発された託児所や遊び場がある分譲マンション『アーベイン』シリーズのパンフレット。1996年『アーベイン川越南大塚キッズプレース』は、「事業表彰優秀事業賞」(住宅産業開発協会)を受賞

データと対話 これからは「個の時代」

鈴木さんは、人口データを分析し、住宅の専門家との対話を繰り返します。「これから個人の時代になる。そこで求められる住宅とは何かを熟考したのです」

そこで注力したのは、初代が企画したものの性能に不備があった、楽器の演奏に特化したマンションの開発。この背景には、ピアノの設置の可否や、帰宅した後に音楽の練習がしたいというニーズの高まりを感じたこともあります。

楽器の演奏ができるマンションは、床の強化、壁面や窓の防音性能が必須です。当然、建築費がかかり、それは価格に跳ね返る。でも絶対に需要はあると、24時間演奏ができる防音賃貸マンション・ミュージションへの再挑戦を進めたのです。

「周囲から、不可能だ、常識はずれだ、家賃が割高になるから借り手がいないなど言われましたが、ブラッシュアップし続け、2003年にミュージション志木を完成させました」

賃貸に出すと、音楽を愛好する人から熱烈な支持を得て即座に満室に。プロミュージシャン、音大生など多くのアーティストが入居し、そこでのコミュニティもできます。全国紙やテレビの取材も殺到し、その存在は全国に知れ渡ります。

リブランは、居住者のコニュニティ作りをサポートしている。ミュージション入居者たちのセッションや、フェスも主催。写真は『ミュージションフェス2019』の様子。2025年4月も開催予定だ

リブランは、居住者のコニュニティ作りをサポートしている。ミュージション入居者たちのセッションや、フェスも主催。写真は『ミュージションフェス2019』の様子。2025年4月も開催予定だ

55歳で引退を決めていた2代目 環境共生住宅を開発

鈴木さんは「大多数の人に、圧倒的に無視されて嫌われるものを真剣に作ることが、人口減時代には必要なこと」と言います。これが企業遺伝子である “暮らしやすさが本来の価値であり、それを実現すること”につながっていくのです。

初代は家族の時代に合わせて、2代目は個の時代に合わせた強い“価値”を生み出しました。3代目の渡邊さんは「常識にとらわれず、それを模索している最中です」と続けます。

ミュージションは、現在39棟823戸まで拡大。趣味に浸れるマンションと、入居待ちが続いています。さらに、動画配信者やゲーマー向けの『ミュージションplus』も好評。

鈴木さんは「長年、防音・遮音性を追求し続けた私たちのノウハウは、投資用物件にも求められている」と気づきます。

「今、私たちは資産を有効活用するコンサルタント事業にも、より力を入れています。これは社会課題である空き家問題の解決にもつながっています」

鈴木さんは渡邊さんを後継者に選んだ理由について「会社を継いだ時に、私が55歳で引退すると決めていたからです」と言いました。

「時代の変化は早い。経験と年齢を重ねるほどついていけなくなる。早めに引退すれば、次の世代にリブランを託せる。なるべく早く、そのタスキを渡したかったのです」

55歳で引退すると決めれば、後継者の審査に時間をかけることができます。加えて、代表就任から21年後に引退するというリミットがあれば、全力疾走も可能です。鈴木さんは自ら陣頭指揮を取り、“圧倒的に住みやすいという価値”を求めて挑戦を繰り返します。

緑豊かなエコヴィレッジ鶴瀬。床には無垢材、壁には調湿性の高い竹炭ケナフクロスを採用し、夏の多湿・冬の乾燥を防いでいる

緑豊かなエコヴィレッジ鶴瀬。床には無垢材、壁には調湿性の高い竹炭ケナフクロスを採用し、夏の多湿・冬の乾燥を防いでいる

「樹齢250年の大ケヤキなどの樹木を冷熱源とした環境共生住宅『欅(ケヤキ)ハウス』(世田谷区)を2003年に作りました。ここで、エコミックスデザインの研究を始め、エアコンだけに頼らない風通しを考慮したマンション・エコヴィレッジを開発したのです」

のちに3代目となる渡邊さんが入社したのは、2005年、このエコヴィレッジの営業を担当しました。

「環境問題という社会課題解決に切り込んだ環境共生に特化したマンションを売るんです。興味がないお客様はすぐにお帰りになり、何かを感じてくださった方は、3時間以上も真剣に説明を聞いてくださいました。反応の温度差に驚きました」と当時を振り返ります。

社会課題を解決することも、企業の遺伝子。2000年代から自然との共生を意識した商品作りを行う。その実験的な住宅が、東京都世田谷区の欅ハウス。建物の北側の樹木群、屋上緑化や壁面緑化を取り入れている

社会課題を解決することも、企業の遺伝子。2000年代から自然との共生を意識した商品作りを行う。その実験的な住宅が、東京都世田谷区の欅ハウス。建物の北側の樹木群、屋上緑化や壁面緑化を取り入れている

地域や自然と共生し、既存の樹木を残したエコヴィレッジは、現在37棟、1826戸の販売実績があります。

「常識にケンカを売る」3代目の素質に着目

渡邊さんは不動産仲介業を営む父の仕事を幼い頃から見ており、街づくりや施設運用に興味を持っていました。

「大学卒業後、不動産関連会社に入社しました。そこで気づいたことは、不動産は投資額が大きいからリスクを避けるために特徴がない建物になってしまうこと。そんな業界内で、リブランの異色さは、際立っていました」

鈴木さんが渡邊さんを3代目となる後継者候補として注目したのは、入社5年目の2010年ごろ。当時、リブランは土地の区画売りをする事業を行っていました。陣頭指揮をとる鈴木さんに、渡邊さんは「商品を作らずに、土地を転売する事業をリブランがやる必要ありますか?」と問いかけたのです。

「30歳そこそこの若造が、社長に“他の会社でもできる仕事だ”とケンカを売ってくる(笑)。こういう人がイノベーションを起こし、リブランを100年企業にするのではないかと直感したのです」

当の渡邊さんは、「リブランの軸は“住宅産業は人間産業であり、人々の幸せに貢献していく”こと。本質的な価値も生み出さない土地売買事業はここからずれていると感じ、指摘をしたのです。ケンカを売ったわけではないです」と苦笑い。

鈴木さんは、不動産業界に問題提起するような商品開発をしてきました。

「これからの時代、中小企業が生き残るには、常識にケンカを売り、熱狂的なファンを引きつける強い価値を生み出すしかない」

それを支えるための安定収入の足場を作ることは、能力があればできます。しかし「常識にケンカを売る」ことは、素質がないと難しいのです。

ケンカを売る胆力を認められた渡邊さんは、その後チームを任され、多くのプロジェクトを成功に導きます。2019年、40歳の若さで取締役に抜擢。2023年に代表に就任しました。

会長に退いた鈴木さんは「今、私が出社するのは月1回の役員会のみ。前の代表の姿がチラつくと、事業承継はうまくいかないことが多いです」と話します。

渡邊さんが次の代表になると内定した2021年ごろから、鈴木さんは出社や発言の頻度を減らしていったそうです。役員も渡邊さんをサポートし、渡邊さんは代表としての修行を積んでいきました。

東京も人口減少する未来に求められる価値

渡邊さんが代表就任前年に推し進め、2022年にオープンしたのが、リブラン初の商業施設『ソラトカゼト西新井』。

東武伊勢崎線・西新井駅近くにある、初の商業施設・ソラトカゼト西新井。スーパーマーケットやベーカリーが入り、地域の賑わいを創出している

東武伊勢崎線・西新井駅近くにある、初の商業施設・ソラトカゼト西新井。スーパーマーケットやベーカリーが入り、地域の賑わいを創出している

設計を担当したのは、『東急歌舞伎町タワー』『2020年ドバイ国際博覧会 日本館』を手掛けた建築家・永山祐子さん。

「空が広がり風を感じるエコヴィレッジの思想を商業施設に持ち込みました。今、地域の方に喜んでいただいており、滑り出しは好調です」とホッとした表情を浮かべます。

創業家から会社を引き継ぐことは、覚悟が必要です。「リブランを100年企業にする自信はあります」と言う渡邊さんは、10年後の社会を見据えた、強い付加価値を打ち立てるために、現地を見て、人に会い、専門家との対話を繰り返していると言います。

鈴木さんは、「この1年間、ほとんどノータッチなんです。決算書くらいは見ますが、決して意見を言わない」と言い、遠くから渡邊さんを見守るスタンスに立ち続けます。

渡邊さんに待ち受ける課題は、人口減。東京都が2024年に発表した『「未来の東京」戦略 附属資料 東京の将来人口』によると、東京都の人口は、2030年の1426万人をピークに減少に転じます。

「予想は2065年までされており、この年には1231万人まで減る。40年後ですから、4代目、5代目社長が活躍しているでしょう。私は時代に求められる強い価値を打ち立て、タスキをつなぐのみです」と力強く語っていました。