黒潮大蛇行、7年9ヵ月ぶりに終息へ 漁業や船舶の運行に影響か

杉本崇

(最終更新:)

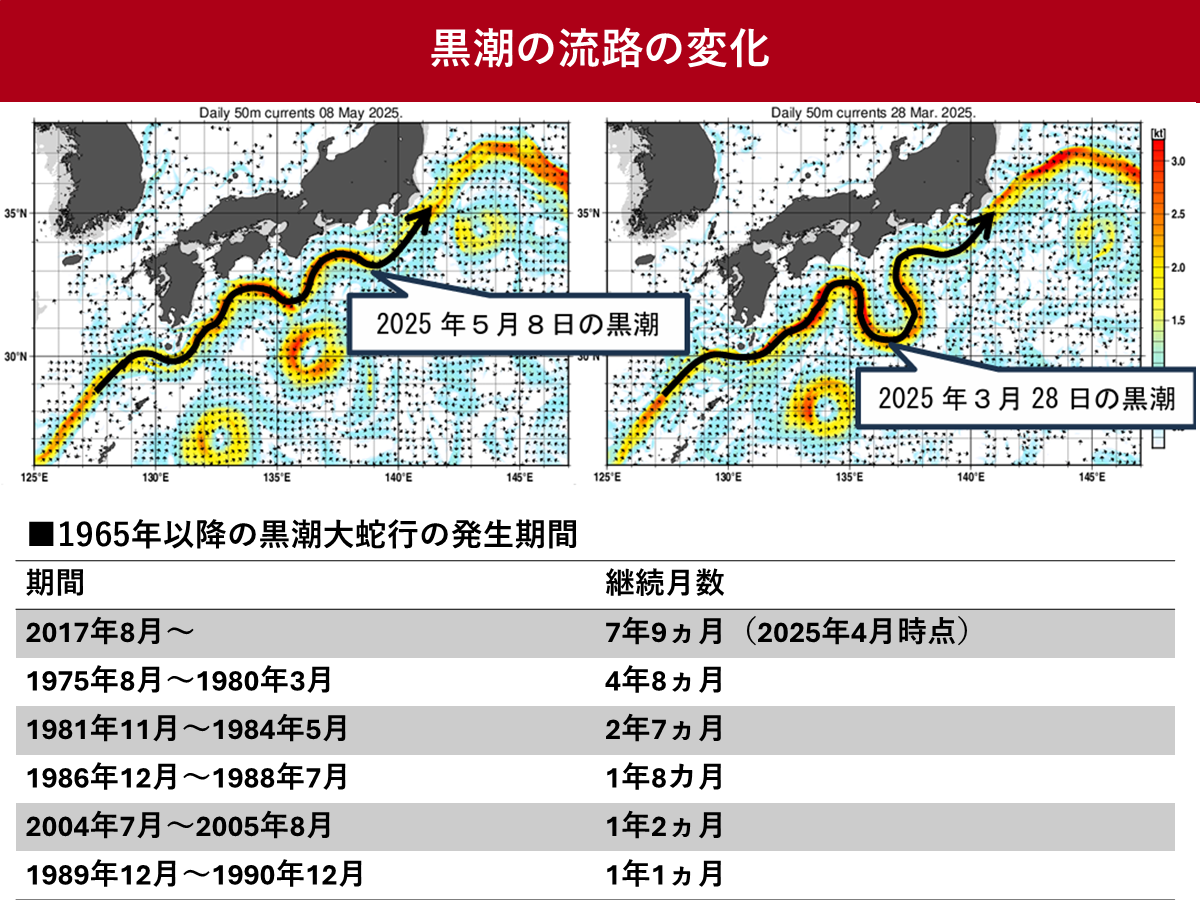

黒潮の流路の変化(画像は気象庁のプレスリリースから https://www.jma.go.jp/jma/press/2505/09a/press_kuroshio_path.html)

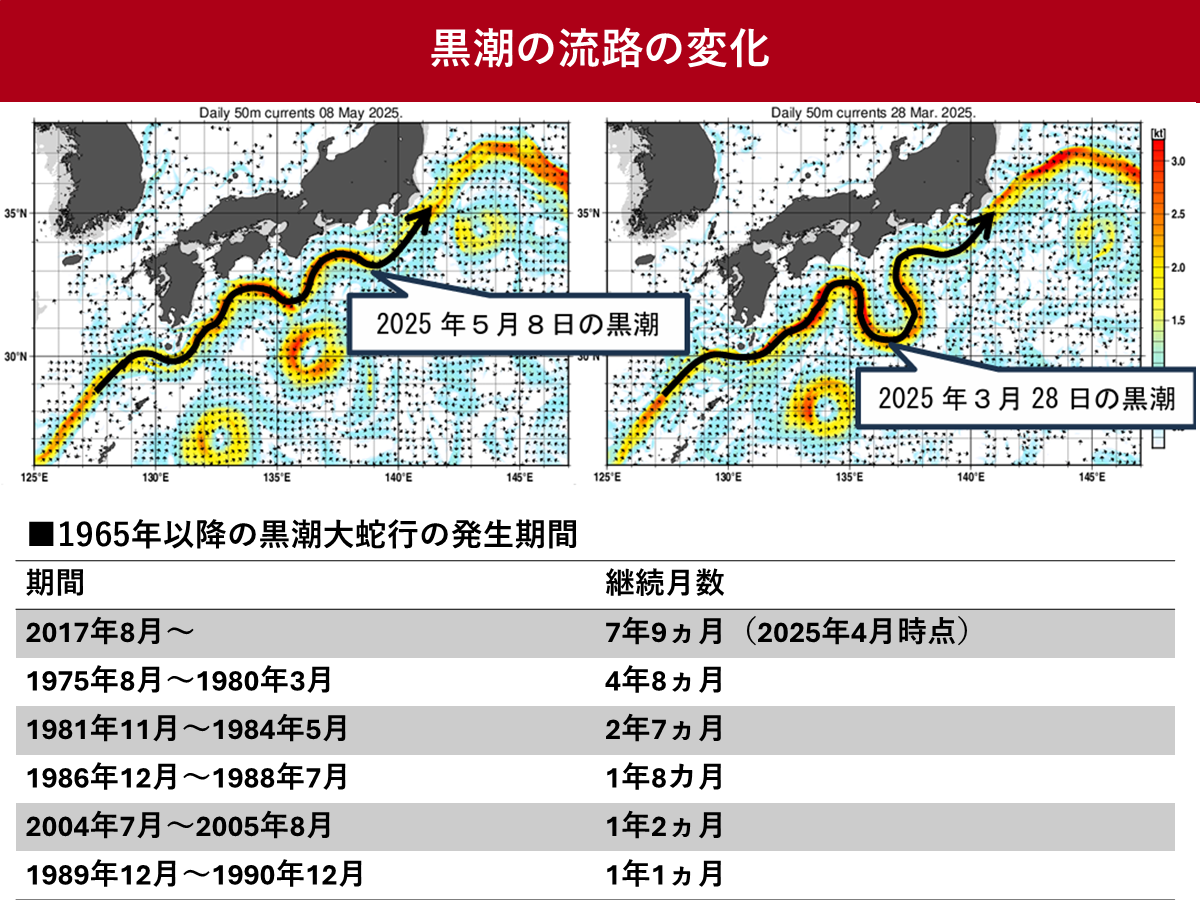

黒潮の流路の変化(画像は気象庁のプレスリリースから https://www.jma.go.jp/jma/press/2505/09a/press_kuroshio_path.html)

気象庁は、2017年8月以降続いていた黒潮の大蛇行が終息する兆しが見られると発表しました。5月31日から6月1日にかけての洋上調査でも、大蛇行はみられなかったといいます。黒潮大蛇行の継続期間がおよそ7年9ヵ月と、1965年以降で過去最長となっていました。この長期間にわたる特異な黒潮の流路が変化することで、今後の船舶の運航や漁業、沿岸の海洋環境などに影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

黒潮大蛇行とは

気象庁の公式サイトによると、黒潮は、東シナ海を北上して九州と奄美大島の間のトカラ海峡から太平洋に入り、日本の南岸に沿って流れ、房総半島沖を東に流れる海流です。

一方、黒潮大蛇行とは、黒潮が紀伊半島の南にある潮岬(しおのみさき)で日本の沿岸から大きく離れて流れ、さらに東の東海沖で北緯32度よりも南に位置する状態が安定して続くことを指します。

過去最長となった今回の黒潮大蛇行

今回の黒潮大蛇行は、2017年8月に始まりました。その後、2025年4月中旬まで、大蛇行の状態がおよそ7年9ヵ月にわたって続きました。これは、1965年以降の黒潮大蛇行の記録と比較しても非常に長く、過去最長記録を大幅に更新するものでした。

1965年以降の黒潮大蛇行の発生期間の長い順に並べると次のようになります。

① 2017年8月~ (2025年4月時点) 7年9ヵ月

② 1975年8月~1980年3月 4年8ヵ月

③ 1981年11月~1984年5月 2年7ヵ月

④ 1986年12月~1988年7月 1年8ヵ月

⑤ 2004年7月~2005年8月 1年2ヵ月

⑥ 1989年12月~1990年12月 1年1ヵ月

今回の黒潮大蛇行は、継続期間が極めて長かったことが際立っています。

黒潮大蛇行、7年9ヵ月ぶりに終息の兆し

2025年5月に入り、この長期間続いた大蛇行に変化が見られました。気象庁によると、5月8日時点で、黒潮大蛇行の状態は見られなくなっています。

2025年5月8日時点の深さ50mの海流分布図と3月28日のものと比較すると、紀伊半島から東海沖にかけて南へ大きく張り出していた黒潮の蛇行が解消され、潮岬沖からおおむね東へ流れるような経路に変化していることがわかります。これは黒潮の一部が東海沖で切り離され、潮岬沖を東に流れるようになったためだといいます。

気象庁は、この5月8日現在の状態が今後持続すれば、黒潮大蛇行が終息する兆しであると見ています。完全に終息したと判断するには、この状態がさらに続くかを見守る必要があると考えられます。

黒潮大蛇行、今後どうなる?

黒潮大蛇行の今後について、海洋研究開発機構(JAMSTEC)は大蛇行再誕生や大蛇行完全終了いずれも可能性もまだ残されていると予測しています。

黒潮大蛇行の終息、暮らしや産業への影響

黒潮の流路が変化することは、様々な分野に影響を及ぼす可能性があります。気象庁は、黒潮の流路は船舶の運航、魚種・漁場の位置、そして沿岸の海洋環境等に影響を与えるため、留意するよう呼びかけています。

今回の黒潮大蛇行の終息の兆しによって、これらの分野にどのような影響が出るかは、今後の黒潮の流路の安定や変化の程度によって変わってきます。例えば、過去の大蛇行時には、一部の地域で沿岸水温が低下したり、特定の魚種が減ったりといった影響が出た事例も報告されています。

なお、黒潮本流から分離して房総半島以東を流れる「黒潮続流」については、現在、平年より北寄りを流れているとのことです。黒潮本流の変化と合わせて、黒潮続流の動向も周辺海域の環境に影響を与える可能性があります。

気象庁の公式サイトは、「海洋の健康診断表」として海水温や海流の最新状況が毎日更新しており、海面水温・海流1か月予報も発表しています。今後の見通しを立てるのに役立ててください。

経営者に役立つメルマガを配信 無料会員登録はこちら

この記事を書いた人

-

杉本崇

ツギノジダイ編集長

1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。

杉本崇の記事を読む