トランプ関税の次に「脱米中依存」 新たな協力先は欧州・グローバルサウス

和田大樹

(最終更新:)

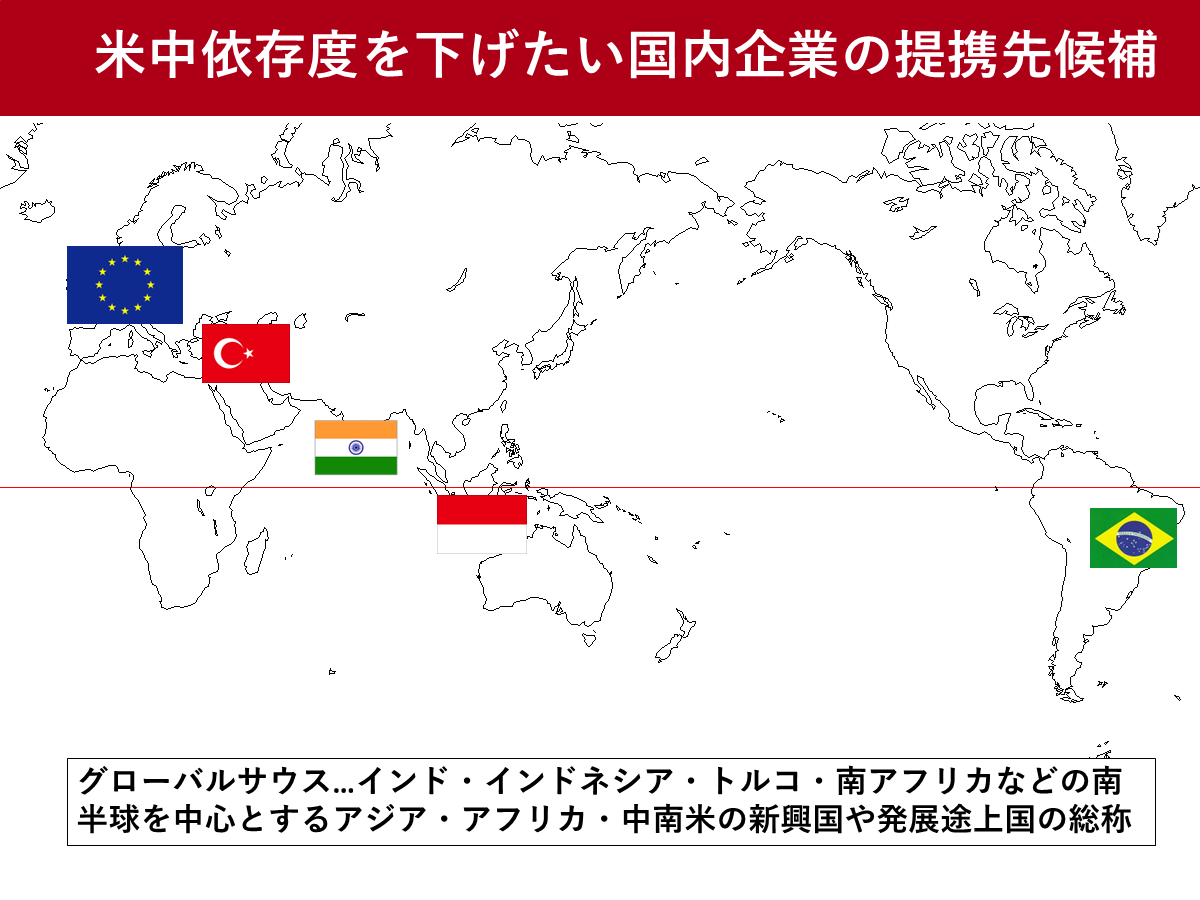

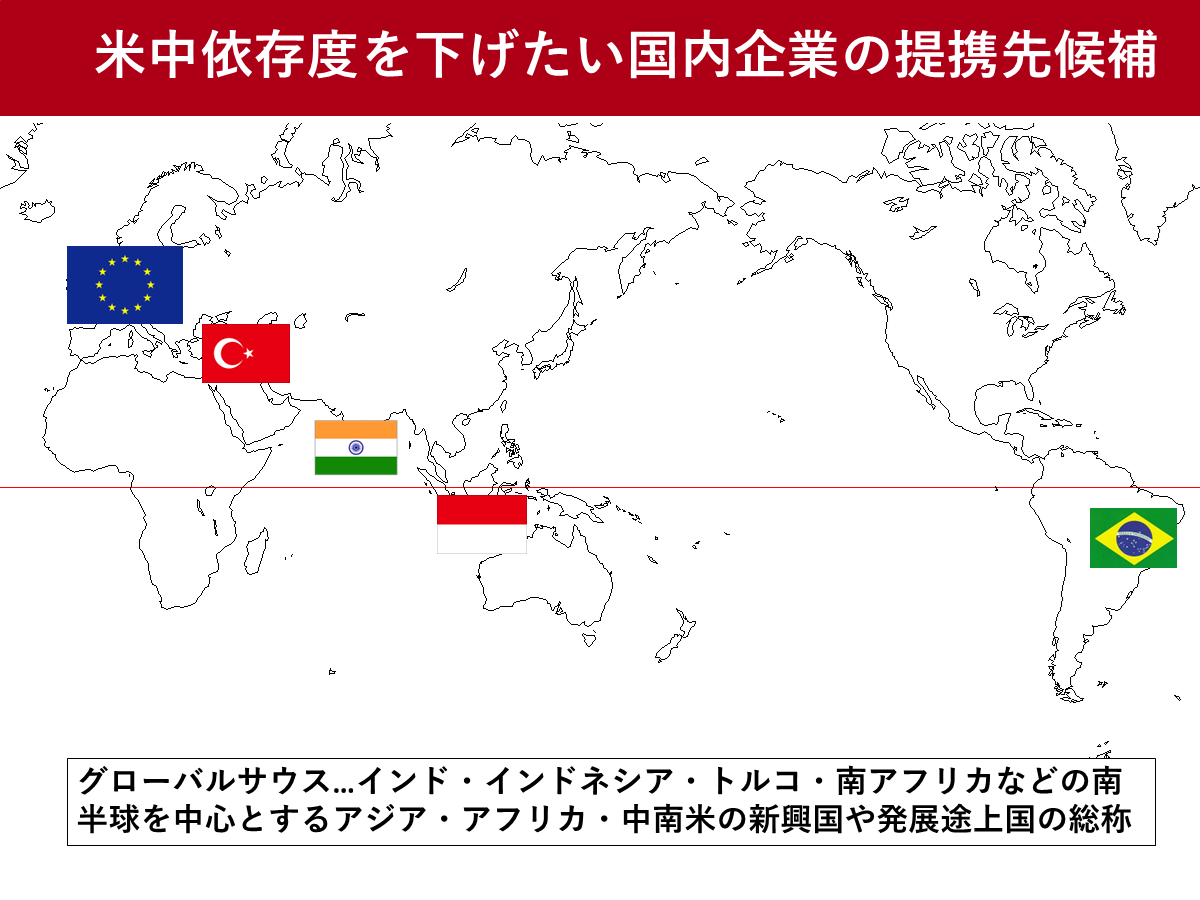

米中依存度を下げたい国内企業の提携先候補

米中依存度を下げたい国内企業の提携先候補

アメリカが日本から輸入する品目にかける15%の一律関税が2025年8月7日から発動します。日米関税交渉の決着は一時の安堵をもたらしましたが、日本企業は新たな懸念に直面しています。トランプ政権の動向が中国と同様にリスクとなり得るからです。そこで、米中への依存がもたらすリスクを経済安全保障の観点から考察します。米中からの完全なデカップリングが非現実的である理由と、グローバルサウスや欧州との新たな経済環境の構築に向けた具体的な一歩の踏み出し方を解説します。

日米関税交渉の決着と日本企業の反応

日米関税交渉が2025年7月、ひとまず決着しました。このニュースは、日本企業にとって一つの安堵をもたらしました。

ヒヤリングしていると、一部の企業でも「とりあえず良かった」と胸を撫でおろしています。特に中小企業にとっては、関税の不確実性が解消されることで、輸出や輸入の計画が立てやすくなった点はメリットでしょう。

しかし、喜びの声の一方で、ビジネスの現場では新たな懸念が浮上しています。それは、米国、とりわけトランプ政権の動向が、中国と同様に日本企業にとって脅威となりうるという認識です。

これまで日本企業は、グローバル経済の中で米国と中国という二大経済圏に大きく依存してきました。

しかし、米中間の対立が深まるなか、両国への過度な依存がリスクを高めるという考えが広がっています。特に、トランプ政権の「アメリカ第一」を掲げる政策や、予測しにくい通商政策は、安定したビジネス環境を求める中小企業にとって不安材料です。

中国に対する懸念は、技術流出やサプライチェーンの不安定さなど、これまでにも議論されてきましたが、米国もまた同様にリスク要因として浮上しているのです。

米中とのデカップリングが難しい理由

まず、なぜ米中とのデカップリング(切り離し)が非現実的なのかを考えてみましょう。米国と中国は、日本にとって最大級の貿易相手国であり、多くの産業で欠かせない市場です。

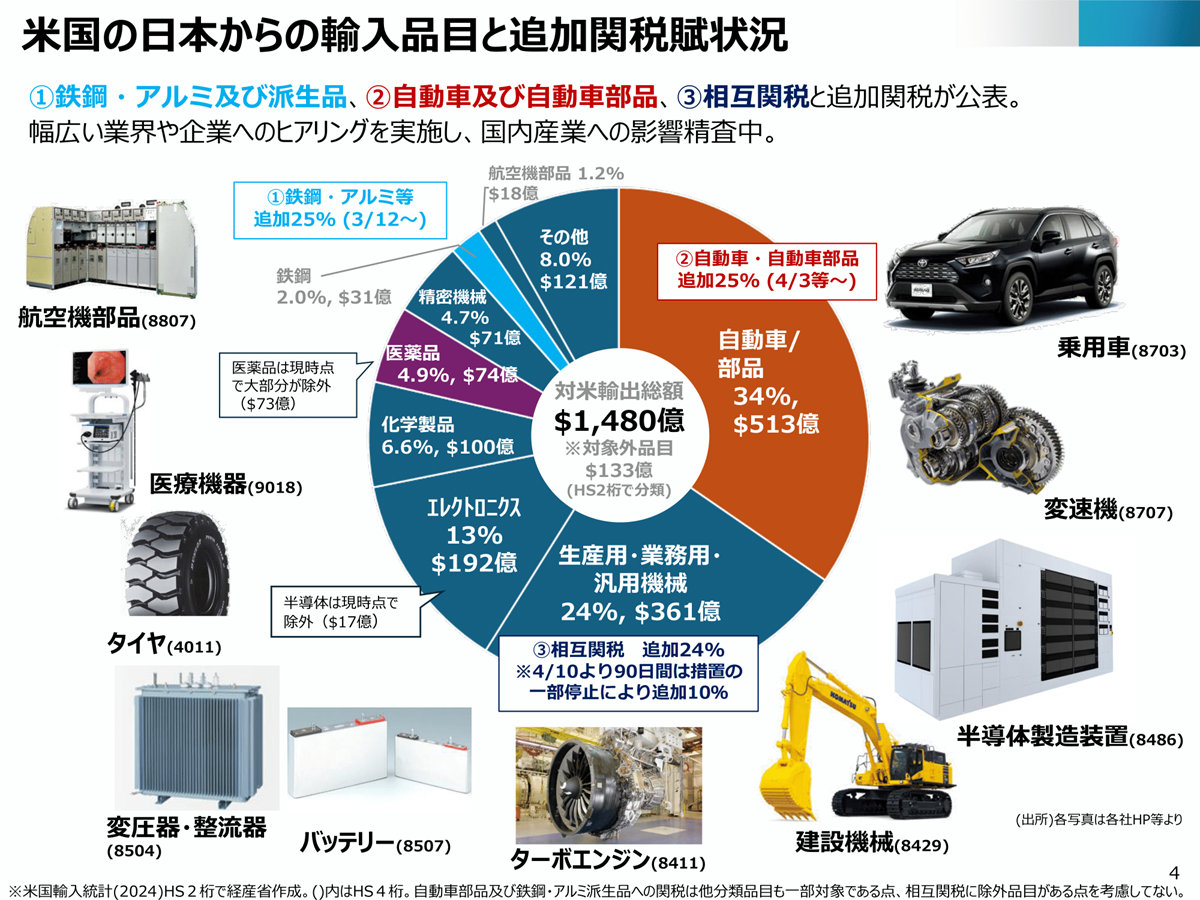

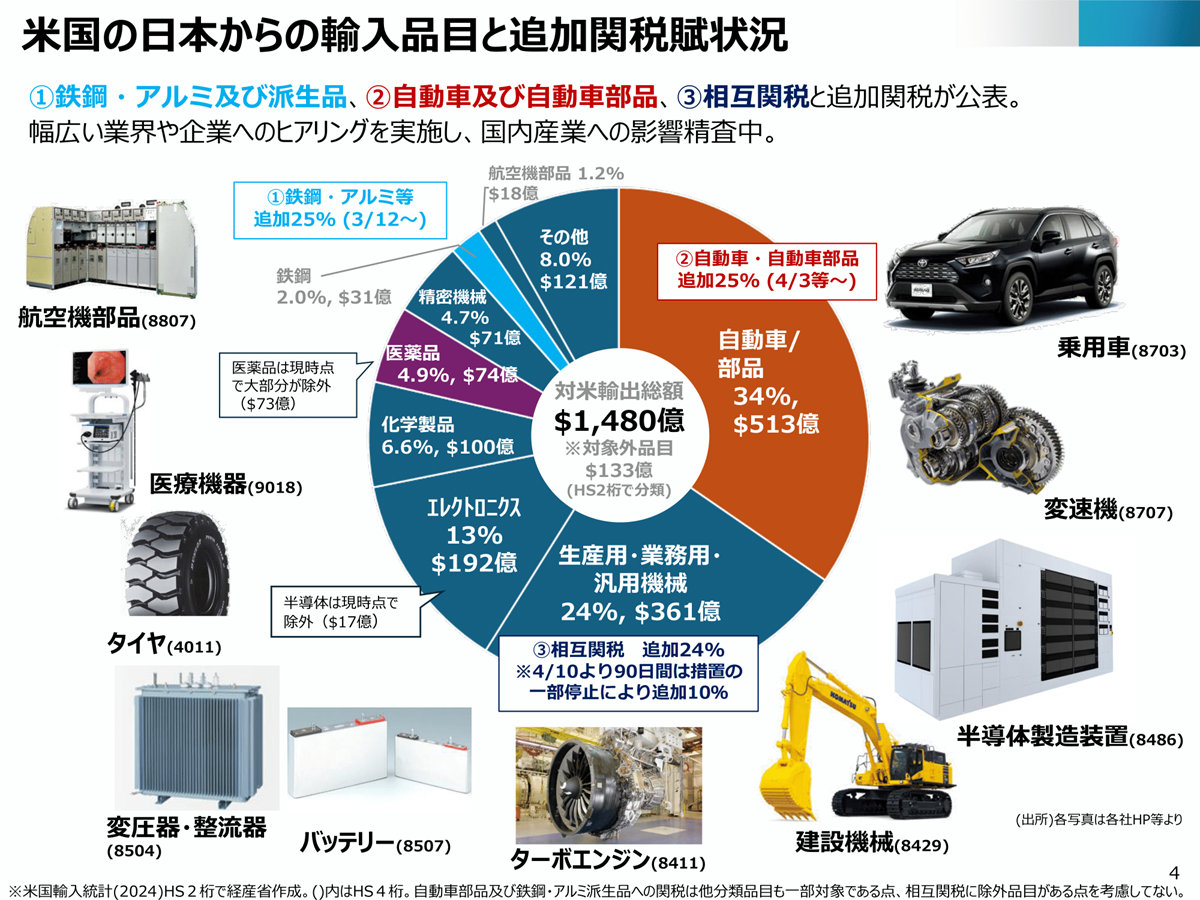

たとえば、自動車や電子機器、機械部品など、日本の主力産業は米国市場に大きく依存しています。また、中国は製造業のサプライチェーンの中核を担い、安価で効率的な生産拠点として欠かせません。これらの国との経済的な結びつきは、数十年にわたって築かれてきたもので、一朝一夕に切り離すことはできません。

日本の輸出品目と追加関税の状況(経産省の公式サイトから https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250411007/20250411007.html)

日本の輸出品目と追加関税の状況(経産省の公式サイトから https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250411007/20250411007.html)

さらに、中小企業にとって、米中以外の新たな市場や生産拠点を開拓するには、資金や人材、ノウハウが必要です。大企業であれば、海外への投資や新たなパートナーシップの構築が可能な場合もありますが、中小企業にとってはハードルが高いのが実情です。

たとえば、新たな国で工場を設立したり、取引先をゼロから開拓したりするには、時間とコストがかかります。また、米中との関係を完全に断ち切ると、既存のビジネスモデルが崩壊するでしょう。このため、経済安全保障を考える上でも、米中との関係を完全に断つデカップリングは現実的ではないのです。

しかし、だからといって現状に甘んじるわけにはいきません。米中の政治的な動きや経済政策の不確実性は、中小企業にとって大きなリスクです。米国が新たな関税を課したり、中国が輸出規制を強化したりすれば、サプライチェーンや販売計画に大きな影響が出ます。このようなリスクを軽減するためには、米中への依存度を少しずつ下げ、柔軟な経済環境を構築することが求められます。

新たな経済環境の構築 グローバルサウス・欧州と協力

では、具体的にどのような方向性が考えられるのでしょうか。

米中への依存を減らすためには、新たなパートナーとの関係強化が鍵となります。その一つが、インドを盟主とするグローバルサウスとの協力です。

グローバルサウスとは、アジア、アフリカ、中南米などの新興国や発展途上国を指し、近年、経済成長が著しい地域です。特にインドは、巨大な市場と若い労働力を背景に、製造業やIT産業で注目を集めています。

グローバルサウスとは、インド・インドネシア・トルコ・南アフリカなどの南半球を中心とするアジア・アフリカ・中南米の新興国や発展途上国の総称を指す

グローバルサウスとは、インド・インドネシア・トルコ・南アフリカなどの南半球を中心とするアジア・アフリカ・中南米の新興国や発展途上国の総称を指す

インドとの協力には、いくつかのメリットがあります。まず、人口が多く、消費市場としての可能性が大きい点です。

中小企業が自社の製品やサービスをインド市場に展開できれば、売上拡大のチャンスが生まれます。また、インドは米中とは異なる政治・経済環境を持ち、比較的安定したパートナーシップを築きやすい国でもあります。

さらに、インドは技術力やイノベーション力が高まっており、共同開発や技術提携の機会も増えています。たとえば、ITやソフトウェア分野では、インド企業との連携を通じて、中小企業が新たな価値を生み出す可能性があります。

一方で、欧州との経済安全保障協力も重要な選択肢です。欧州は、環境規制や技術標準の分野で世界をリードしており、日本企業にとって信頼できるパートナーです。特に、環境に配慮した製品やサービスを展開する中小企業にとっては、欧州の市場や規制に適合することで、競争力を高めることができます。

また、欧州は米中間の対立から一定の距離を置いており、地政学的なリスクが比較的少ない地域でもあります。たとえば、ドイツやフランスなどとの技術協力や、欧州企業とのサプライチェーン構築は、安定したビジネス基盤を作る一歩となるでしょう。

中小企業が取るべき具体的な一歩

こうした大きな方向性を踏まえ、中小企業として何から始めるべきでしょうか。

まず、自社のビジネスが米中市場やサプライチェーンにどれだけ依存しているかを把握することが重要です。たとえば、主要な部品や原材料を中国から調達している場合、代替のサプライヤーをインドや東南アジアで探す検討を始めると良いでしょう。すぐに全てを切り替えるのは難しくても、徐々に依存度を下げる戦略が有効です。

また、新たな市場開拓に向けて、情報収集やネットワーク構築を進めることも大切です。インドや欧州の市場に詳しい商社やコンサルタント、業界団体を活用することで、初期のハードルを下げられます。

政府や地方自治体が提供する海外展開支援プログラムも、中小企業にとって心強い味方です。これらの支援を活用しながら、少しずつ新たなパートナーとの関係を築いていくことが、将来のリスク軽減につながります。

さらに、技術や製品の多様化も重要です。米中市場に特化した製品だけでなく、グローバルサウスや欧州のニーズに合った製品やサービスを開発することで、市場のリスクを分散できます。

環境対応型の製品やデジタル技術を活用したサービスは、グローバルサウスや欧州で需要が高まっています。自社の強みを生かしつつ、新たな市場に挑戦する姿勢が求められます。

未来のビジネス環境を切り拓くための挑戦

日米関税交渉の決着は、日本企業にとって一つの安心材料となりました。しかし、米中への過度な依存がリスクとなる中、新たな経済環境の構築は待ったなしの課題です。

グローバルサウスや欧州との協力を深め、柔軟で強靭なビジネスモデルを築くことは、中小企業にとっても大きなチャンスです。変化を恐れず、一歩ずつ新たな可能性に挑戦することで、持続可能な成長が実現できるでしょう。

これからの時代、経済安全保障を意識しながら、米中以外の市場やパートナーとの関係を強化する企業が、競争力を高めていくはずです。中小企業のみなさんも、自社の強みを再確認し、新たな一歩を踏み出してみませんか。未来のビジネス環境は、挑戦する企業にとって、きっと明るいものになるはずです。