独占禁止法は何がダメ? 違反の線引きがわかる相談事例集、公取委が公表

独占禁止法とは、簡単にいうと、不公正な取引方法を防ぐための法律です。ただし、事業者から見ると判断が難しい場面に遭遇することも少なくありません。そこで、公正取引委員会が「独占禁止法に関する相談事例集」を公表しています。

独占禁止法とは、簡単にいうと、不公正な取引方法を防ぐための法律です。ただし、事業者から見ると判断が難しい場面に遭遇することも少なくありません。そこで、公正取引委員会が「独占禁止法に関する相談事例集」を公表しています。

目次

公取委の公式サイトによると、独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的とした法律です。

正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」で、法務省が運営する「日本法令外国語訳データベースシステム」によると、英語では“Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade”と訳され、略称は“Antimonopoly Act”です。

少数の事業者だけで、ある市場を独占、寡占している状態になると、競争が有効に機能しにくくなります。独占禁止法は、不当な手段によって市場を独占したり、独占の状態を維持したりしようとする行為に対して、様々な規制をしています。

このほか、複数の事業者がお互いの利益を守るため、商品の価格や数量について契約、協定を行い、市場での競争を自主的に制限するケースが多く見られます。独占禁止法は、カルテルや入札談合など、人為的に行われる競争制限行為を全面的に禁止しています。

公正取引委員会は、違反者に対して、その違反行為を除くために「排除措置命令」を出します。私的独占、カルテル、一定の不公正な取引方法には、課徴金を課します。この場合、被害者は損害賠償の請求ができます。企業は故意・過失の有無を問わず責任を免れることができません(無過失損害賠償責任)。カルテル、私的独占などを行った企業や業界団体の役員にも罰則が定められています。

ただし、どのような行為が独占禁止法違反にあたるのか、事業者が判断するのは簡単ではありません。

公取委の公式サイトによると、公取委は事業者や事業者団体が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。

相談者以外にも役立つ相談内容は、相談事例集として公表しています。そこで、相談事例集に掲載された具体例から、どのような活動が独占禁止法上問題ないと判断されたのか、その背景にある公取委の考え方を探ります。

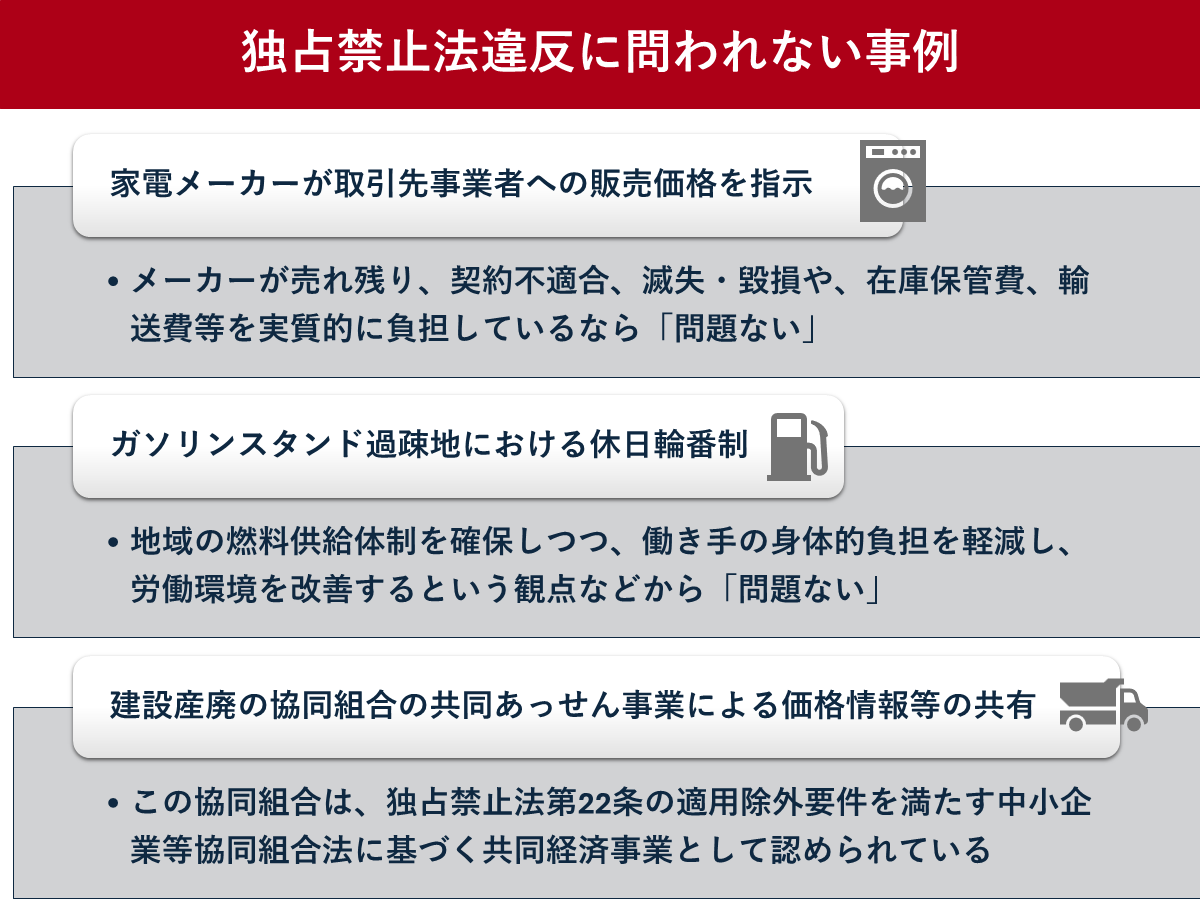

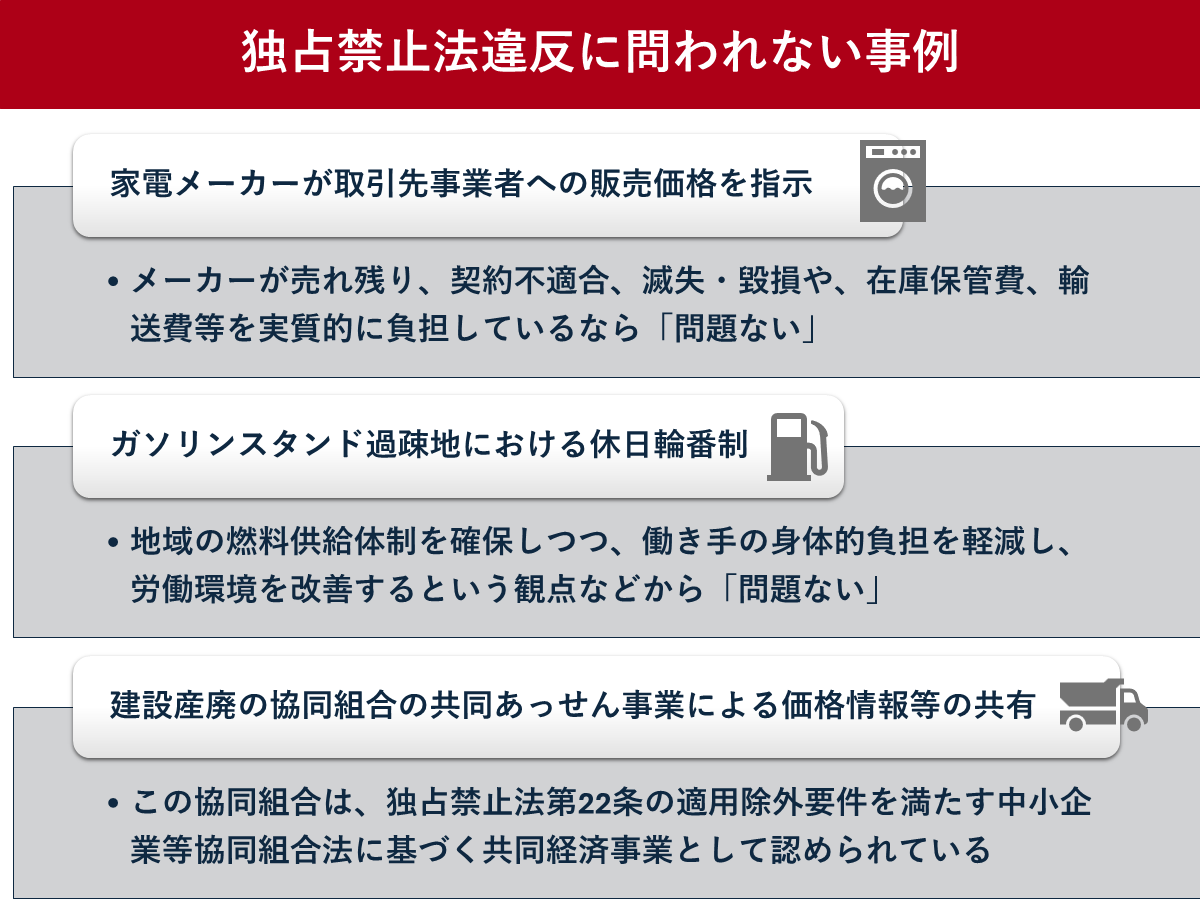

家電メーカーが取引先事業者に対して販売価格を指示した事例です。正当な理由がないのに、事業者が自己の供給する商品を購入する相手方の商品の販売価格(再販売価格)の自由な決定を拘束することは、不公正な取引方法に該当し、違法となります。

しかし、この事例は、独占禁止法上問題ないとされました。その理由は、メーカーが家電製品の一般消費者への販売に至るまでのリスク(売れ残り、契約不適合、滅失・毀損等)と費用(在庫保管費、輸送費等)を実質的に自ら負担しているためです。

これにより、取引先事業者は「単なる取次ぎ」として機能しており、実質的にメーカーが一般消費者に販売していると認められたため、再販売価格の拘束には該当しないと判断されました。

医療用医薬品卸売事業者3社と運送事業者1社が協力し、中山間地域への医薬品配送を共同化する取り組みは、独占禁止法上問題ないとされました。

事業者が他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、または数量、技術、製品、設備もしくは取引の相手方を制限するなど相互にその事業活動を拘束するなどし、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することは、不当な取引制限に該当し、独占禁止法上問題となります。

しかし、この共同化の目的は、配送の効率化を図り、単独では維持が困難な中山間地域向けの配送サービスを維持することにあります。医薬品供給費用に占める配送費の割合が極めて小さく、共同化によるコスト共通化の割合も小さいため、卸売価格等への影響は軽微と考えられました。

また、情報管理が適切に行われ、競争手段に関する情報が共有されないこと、都市部向けの配送は引き続き各社が行うことなども考慮されました。

事業者団体が、特定のガソリンスタンド過疎地において、会員のガソリンスタンド間で休業日を調整する(休日輪番制)取り組みは、独占禁止法上問題ないとされました。

事業者団体が正当と考える目的に基づいて事業者の休業予定日について調整を行うなどの自主規制等における競争阻害性の有無については、①競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか、②事業者間で不当に差別的なものではないかの判断基準に照らし、③社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものかの要素を勘案しつつ、判断されます。

一方で、この相談事例は、地域の燃料供給体制を確保しつつ、働き手の身体的負担を軽減し、労働環境を改善するという正当なものと認められています。各事業者の営業日の設定の自由を拘束せず、休業日の事前周知により需要者の利益を不当に害さないこと、参加が強制されないこと、差別的な取り扱いがないことが、競争阻害性がないと判断された根拠です。

輸送用機械メーカーを会員とする団体が、部品の共同配送(共同ミルクラン)の実施に向けた情報共有と検討を行い、その後会員間で共同配送を実施する取り組みは、独占禁止法上問題ないとされました。

情報共有が、現在または将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容に関して、相互間での予測を可能にするような効果を生ぜしめる場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

これは「物流の2024年問題」解消に向けた物流効率化が目的です。共同配送の制度設計段階における情報共有は、物流部門に限定され、社内他部署への共有が禁止されるため、競争制限に係る意図形成には繋がらないとされました。

共同配送の実施においても、物流サービスの調達市場や輸送用機械の販売市場、部品の調達市場への影響が軽微であること、情報管理が厳格に行われること(物流部門間のみの共有、社内他部署への不共有)が確認されています。

建設廃棄物の中間処理事業者の協同組合が、共同あっせん事業において組合員のおおよその処理価格等を取りまとめ、組合内で共有した上で営業活動に用いる取り組みは、独占禁止法上問題ないとされました。

この協同組合は、独占禁止法第22条の適用除外要件を満たす中小企業等協同組合法に基づく共同経済事業として認められています。組合員は個別に最終的な処理料金を決定し、共同あっせん事業以外でも自由に受注できること、そして組合員の数が当該地域の中間処理事業者全体の半数に満たず、同等規模の競争事業者も複数存在するため、競争を実質的に制限し不当に対価を引き上げるおそれが低いことが考慮されました。

相談事例からは、単なる事業活動の合理化や効率化に留まらず、グリーン社会の実現や地域社会のインフラ維持、医療供給の安定化といった社会公共的な目的を伴う共同の取り組みが、適切な情報管理や限定的な競争への影響という条件下で、独占禁止法上問題ないと判断される傾向があることが見て取れます。

特に重要なのは、価格や数量、顧客情報といった重要な競争手段の具体的な内容に関する情報共有を厳格に管理すること、そして共同の取り組みが市場における競争を実質的に制限しないか、またはそれを上回る競争促進効果や社会的な利益をもたらすかという点が、公取委の判断の鍵となっているとみられます。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。