スポットワーク、厚労省が「求人応募時点で労働契約が成立」と見解

杉本崇

(最終更新:)

スポットワークの注意点(厚労省の公式サイトから https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html)

スポットワークの注意点(厚労省の公式サイトから https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html)

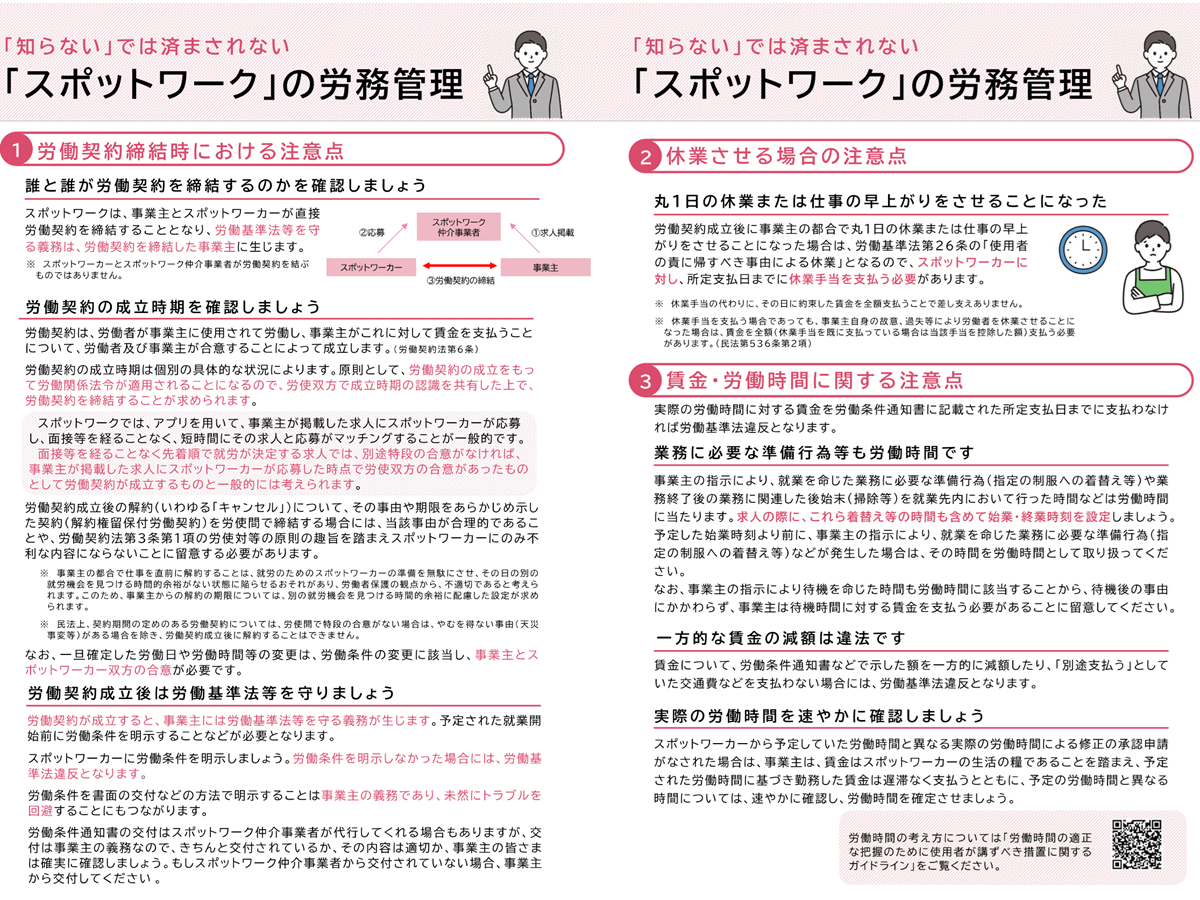

厚生労働省によると、スポットワークとは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くことを指します。スポットワークの利用者が増える一方、契約トラブルも起きており、厚労省は「働き手が求人に応募を完了した時点で、解約権が留保された労働契約が成立する」との考え方を示しました。これを受けて、スポットワーク事業者でつくる「スポットワーク協会」も、会員企業で2025年9月1日以降、厚労省の見解に応じた対応を進めていくことを決めました。

スポットワークとは 拡大する市場・契約トラブルも

スポットワークとは、数時間~数日間の「単発・短期」で働く形態を指し、企業の人手不足と労働者の多様な働き方を背景に、利用者が増えています。

とくに、スマートフォンアプリなどを通じた仲介事業者が増加し、企業と求職者のマッチングから手続きまで一気に進められるようになり市場は急拡大。就業者は「仕事決定までのハードルの低さ」や「隙間時間の有効活用」に魅力を感じ、企業は「一時的な人手不足への融通性」や「単発性」にメリットを見出しています。

ただし、厚労省の公式サイトによると、賃金不払や求人内容と実際の労働条件(業務内容・賃金等)が異なるといった相談や申告が一定数寄せられているといいます。そこで、スポットワークにおける留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成しました。

厚労省の「スポットワーク」見解

リーフレットにはスポットワークに関する厚労省の見解が盛り込まれており、スポットワークを利用する事業主は法違反に問われないよう利用前に確認しましょう。

労働契約の成立時期とキャンセル時の注意点

最も重要なポイントの一つは、労働契約の成立時期に関する明確化です。

スポットワークでは、アプリを用いて、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的です。こうした求人では、別途特段の合意がない限り、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募を完了した時点で、労使双方の合意があったものとして「解約権留保付労働契約」が成立すると見なされるといいます。

労働契約が成立すると、事業主には労働基準法をはじめとする各種労働関係法令を遵守する義務があります。民法上、契約期間の定めのある労働契約は、労使間で特段の合意がない場合、やむを得ない事由(天災事変等)を除き、労働契約成立後に解約できません。

一度確定した労働日や労働時間等の変更は、労働条件の変更に該当し、事業主とスポットワーカー双方の合意が必要となりますので、事業主は注意しましょう。

そのうえで、スポットワークのトラブルにもなっている労働契約成立後の解約(キャンセル)について、厚労省は以下のような見解を示しています。

「事業主の都合で仕事を直前に解約することは、就労のためのスポットワーカーの準備を無駄にさせ、その日の別の就労機会を見つける時間的余裕がない状態に陥らせるおそれがあり、労働者保護の観点から、不適切であると考えられます。このため、事業主からの解約の期限については、別の就労機会を見つける時間的余裕に配慮した設定が求められます」

事業主は就業開始前に、労働条件(賃金、労働時間など)を書面の交付といった方法で明確に示さなければなりません。これは、その後の労使間のトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要であり、労働条件を明示しなかった場合には、労働基準法違反となります。

スポットワーク仲介事業者が代行することもありますが、厚労省は「交付は事業主の義務なので、きちんと交付されているか、その内容は適切か、事業主は確実に確認しましょう」と呼び掛けています。

また、労働条件通知書などで示した額を一方的に減額したり、「別途支払う」としていた交通費などを支払わなかったりすることは、労働基準法違反となりますので、これも注意しましょう。

休業または仕事の早上がり時に必要な休業手当

労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合は、スポットワーカーに対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があります。

休業手当の代わりに、その日に約束した賃金を全額支払うことで差し支えありません。休業手当を支払う場合でも、事業主自身の故意、過失等により労働者を休業させることになった場合は、賃金を全額支払う必要があります。

労働時間と賃金の適正な管理

労働時間の定義についても、きちんとした理解が必要です。事業主の指示による制服への着替えなどの就業準備行為や、業務終了後の掃除といった後始末に要する時間は、労働時間に該当します。

予定した始業時刻より前に、事業主の指示により、就業を命じた業務に必要な準備行為があった場合も労働時間としてカウントする必要があります。また、事業主の指示により待機を命じた時間も労働時間に該当することから、待機後の事由にかかわらず、事業主は待機時間に対する賃金を支払う必要があります。

求人募集の際には、これらの時間も含めて始業・終業時刻を正確に設定しておきましょう。

実際の労働時間の確認と賃金支払いも厳格化されます。スポットワーカーから実際の労働時間が予定と異なるとの修正申請があった場合、事業主は速やかに内容を確認し、労働時間を確定させなければなりません。

労災防止やハラスメント対策

労災防止やハラスメント対策も、事業主の重要な義務です。通勤途中や業務中の負傷に対しては、就労先の事業について成立する労災保険関係に基づき、労災保険給付の対象となり、労災保険料は事業主が負担します。

事業主は、労働安全衛生法に基づき、雇入れ時の機械の危険性や安全装置の取り扱い方法に関する教育の実施など、労働災害を防止するための対応をとりましょう。

パワハラやセクハラなどを未然に防ぐため、労働施策総合推進法等に基づき、相談窓口の設置や行為者に対する措置内容の周知など、必要な対策を講じる必要もあります。

スポットワーク協会も2025年9月からルール化

リーフレットによる厚労省の見解を受けて、スポットワーク協会も2025年9月1日以降、働き手が求人への応募を完了した時点で解約権が留保された労働契約が成立するとの考え方に立って、順次、必要な対応を進めることを明らかにしました。

厚労省見解と重なる部分もありますが、スポットワーク協会も解約に関するルールが明確化しました。働き手が求人への応募を完了した時点で「解約権留保付労働契約」が成立するとしています。

契約成立後は働き手側からの解約は、原則として、理由を問わずに解約が可能です。ただし、就労開始時刻の24時間前以降の解約については、スポットワーク仲介事業者によっては独自のペナルティが適用される場合があるため、働き手は注意が必要です。就労開始24時間前以前であれば、原則としてペナルティは発生しません。

事業主(使用者)側からの解約については原則、事業主都合による一方的な解約は許されません。しかし、就労開始時刻の24時間前以前について、以下の「解約可能事由」のいずれかに該当する場合に限り、解約が認められるとの見解を示しています。

- 不可抗力その他の事由(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合

- 長期療養や逮捕・勾留などにより、就労日に出勤できないことが明らかな場合

- 就労に必要な資格証明がない場合、法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合

- 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行った場合

- 募集条件で明示されている勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認した場合

- 募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合

- 募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合

- 募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさない場合

- 天災等の不可抗力によらない営業中止の場合

- 大幅な仕事量の変化に伴い募集人数の変更が必要となった場合

- 掲載ミス(業務内容や日時の誤り)があった場合

就労開始時刻の24時間前以降については上記1.~8.のいずれかに該当すれば解約できるとしています。この場合についても使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合があるとしています。

解約可能事由に該当しない場合は、予定給与額の満額を支払う必要があります。