人の意識が変わるのは「見るものが変わったとき」です。幕末の黒船や戦後の焼け野原を目の当たりにして、日本人の意識は変わりました。企業も同じです。命を守るために必要なものが手に入らず困っている人が現れたら、もしトヨタ自動車の社員があなたの会社で一緒に汗をかいて生産性が何倍も上がったら、意識は変わるのではないでしょうか。

船橋は1921年に創業しました。名字と社名の漢字が違うのは、創業者の舟橋勝治さんが「BOAT(舟)ではなく、たくさんの人を乗せるSHIP(船)であって欲しい」という思いを込めたからです。

レインウェアは警察、消防、建設や通学者、防水エプロンは給食センターや食品加工所などで働く人が主なユーザーです。年間生産枚数は約5万枚(輸入品含む)で年商は約6億円、従業員数は33人(パートを含む)になります。

舟橋さんは三重大学卒業後、繊維商社に就職。先代の父・浩さんが病気を患い、27歳で家業に入ります。父から「社員が納得する実績を出したら社長を交代する」と言われ、「自分で新規開拓したお客さまが全社No.1になったら」という条件を提案。それを達成し、2003年に35歳で社長となります。

若くしてトップに立った舟橋さんは、大きな試練を2度味わいます。1度目は就任から4年後。年上の工場長や営業部長ら幹部4人が全員辞めてしまったのです。原因は意見の衝突でした。

舟橋さんは会社を変えようと、実績ベースの評価制度やISOの認証取得を幹部に提案しますが「必要ない」と反対されます。

当時ベージュや紺色が当たり前だった学生向けのレインウェアで、スポーティーな白色を提案した時も「先代だったらそんなことしましたかね?」と一蹴されました。

相談しても反対されるだけと考えた舟橋さんは、幹部に相談せず、やりたいことをやるように。幹部たちはそんな社長の身勝手に我慢できず、相次いで離れたのです。

2度目の試練はその3年後でした。舟橋さんは若手社員を管理職に抜擢。みんな舟橋さんが採用した人材でしたが、ナンバー2の社員が仲間を連れて独立しました。

原因は舟橋さんのマネジメント力不足でした。もうけばかりを考えて各地を飛び回り、気遣いが足りず社員は野放し同然に。社員たちは「これなら自分でやれる」と飛び出したのです。

若き「右腕人材」を採用

途方にくれた舟橋さんは、友人から学生インターンの受け入れを勧められます。2014年、岐阜市のNPO法人「G-net」を通じ、岐阜大学の大学院生に半年間、インターンとして働いてもらいました。

この大学院生は、新しい機械の最適値出しに取り組みます。「よそ者が来た」と警戒していた社員たちも、まじめな姿に徐々に打ち解け、一緒にご飯を食べたり、機械の修理を依頼したりするようになりました。

舟橋さんはこの経験から、社員が現場で何に困っているのかが分かるようになりました。以降、半年に1人ずつインターンを採用し、その数は2024年までで延べ15人になります。

船橋に就職したインターンはいません。それでも、舟橋さんはインターンと話すうち、学生が企業に求めるのは必ずしも給料や休暇ばかりではなく、「社長と一緒に何かがやりたい」、「自分で考えたものを世に出したい」という人もいるのだと気づきました。

2017年には、社長の右腕をスカウトするG-net主催のイベント「ミギスカ」に参加します。社長自身が「新規事業や経営企画、広報などを担う人材を求む」とプレゼンし、大学生を新卒採用する企画でした。

そこに応募したのは、当時、地元の南山大学に通っていた大谷真奈美さんです。「ミギスカ」で懸命にプレゼンする舟橋さんを見て、入社を決めました。

大谷さんは「雨はなくなることがなく、カッパもエプロンもニーズは無限でまだまだ改良の余地が残されています。社長の人柄に加え、小さい組織のほうが貢献感を味わえることが魅力的と思いました」と振り返ります。

社長の「右腕」として採用された大谷さん(右)

社長の「右腕」として採用された大谷さん(右)

入社後は経営企画や広報、新規事業、新卒採用などに従事。29歳になった大谷さんの肩書きは「社長のミギウデ兼企画課事業企画Gサブリーダー」です。

肩書よりも役割で評価

船橋の「ミギウデ」社員は、大谷さんを含めて5人に膨らみました。正社員13人のうち3分の1が20代というフレッシュな組織です。

若手を経営の中枢に抜擢したのは「私の過去の失敗からです」と舟橋さんは言います。

「年上幹部との衝突や右腕だった社員の独立などを経て、年齢や経験より価値観の共有が大切だと気づきました。だからこそ、新規事業やデザイン経営の推進など会社の未来に関わる事業を若手に任せたのです。若手の方が、先入観も無く柔軟な発想ができる強みがあります。大事なのは一緒に悩み、考え、行動することだと思います」

舟橋さん(左)は若手の抜擢で、組織の活性化を図りました

舟橋さん(左)は若手の抜擢で、組織の活性化を図りました

若手の抜擢で、ベテラン社員とのあつれきは生じなかったのでしょうか。

「正直、『なんで社長は若い子と経営の話をしているんだ』という戸惑いや不満はあったと感じています。それは当然の感情です。だからこそ、若手が挑戦する姿を見せ続ければ、わかってもらえる日が来ると信じていました」

「マネジメントで意識したのは、肩書ではなく役割で人を評価すること。あつれきを避けるのは難しいですが、一緒に汗をかくことは関係性を変えると思っています」

そして、コロナ禍での商品開発が、船橋という組織を一つにします。

コロナ禍で医療用ガウンを製造

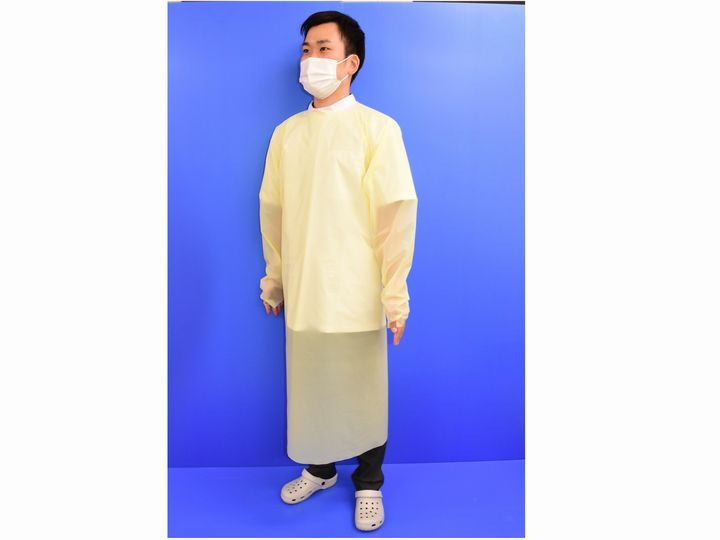

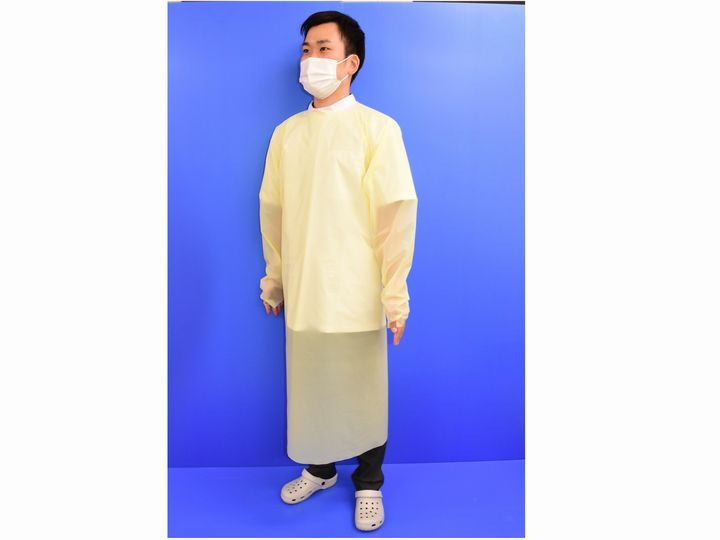

新型コロナウイルスが猛威を振るい始めた2020年3月下旬、旭ろうさい病院(愛知県尾張旭市)から突然、「飛沫を防ぐ医療用ガウンが作れないか」と頼まれました。そのガウンは次の四つを満たす必要がありました。

- 医師や看護師の前部をガードできる

- 軽いポリエチレン製で使い捨てできる

- 着脱が簡単

- 国内で原反の調達が可能

医療用ガウンや使い捨て製品の製造、薄い素材を扱うのも初めてでしたが、舟橋さんは取引先の給食センターなどが休業したうえ、医療現場の深刻さも痛感したことから、引き受けました。

舟橋さん、大谷さん、インターン生の3人は、ホームセンターで素材を調達して試作品を製作。病院に毎日持ち込んで評価と修正を繰り返しました。

すると、農業用資材のマルチシートが適していることが分かりました。マルチシートは土を覆い、冬の寒さから植物の根を保護するためのものです。春になって在庫がだぶついていたのも幸いしました。

ガウンを破り捨てやすくするには、切り込み線を入れる必要があります。飛沫が手に付着する恐れもあるため、トライ&エラーを繰り返し、最適な切り込み位置を決めました。

約2週間後の4月8日、医療用ガウンは完成。納品時は病院長をはじめ医療スタッフから拍手で迎えられました。

コロナ禍で製造した医療用ガウン

コロナ禍で製造した医療用ガウン

東海地方のメーカーと量産体制

すると、医療用ガウンの新たな発注が舞い込みます。依頼主は経済産業省でした。

この数カ月前、船橋は塩化ビニル環境対策協議会のコンテストでユニークな防水エプロンを提案して入賞したのを、経産省の担当者が覚えていたのです。「ぜひ20万着作ってほしい」と頼まれました。

そのためには量産体制が必要です。「自動裁断機やポリエチレンを熱で溶着する機械を保有する企業をはじめ、作業補助、箱詰め、輸送などの支援を募集します」というプレスリリースを出しました。

4月14日、中日新聞に医療用ガウンの記事が掲載されると、その日の午前7時、トヨタ自動車から「何かお手伝いできることがあるかもしれないので、一度お会いしてどういう状況かお聞きしたい」という連絡が入りました。

2日後、舟橋さんはトヨタ自動車との打ち合わせに臨みます。「若い担当者が2人くらいで来るのかな?」と思いきや、部長ら総勢8人だったので驚きました。現状を説明し、設備や製造工程を見学してもらうと「ぜひやりましょう」と言われました。

東海地方の企業の有志連合で医療用ガウンを量産しました

東海地方の企業の有志連合で医療用ガウンを量産しました

新聞の反響は大きく、船橋は競泳水着、車のシート、婦人服、テントシートなど東海3県のメーカー7社と連携し、医療用ガウンの量産に入ります。

トヨタ自動車の担当者たちは、これらの会社をすべて回って現状を確認。船橋がマザー工場となってできたものを横展開して量産しました。トヨタ自動車は生産の効率化や設備保全、営業を支援するというスキームで加わりました。

新人をリーダーに抜擢

舟橋さんは、トヨタ自動車は現場でコンサルタントのように指示すると思ってました。ところがトヨタの社員たちは「自分たちに作業をやらせてほしい」と申し入れ、裁断、溶着、たたみ工程を体験。ボトルネックがどこにあるのか真剣に探したのです。

次に、溶着、裁断、たたみの工程ごとにチームを結成。たたみチームのリーダーには、この4月に船橋に入社したばかりの新人を抜擢し、役割を与えました。

慣れない仕事でも途中で手を出さず、リーダーとなった新人に任せ、1日の終わりには必ず反省会を開き、生産枚数のほか、課題や改善策を話し合ったといいます。

これは、トヨタ社員が抜けても船橋で自走するための「トヨタ流マネジメント」でした。

PDCAを毎日回し続けた結果、舟橋さんや社員の意識が変わります。ボトルネックを自分で見つけ、解決策を考える癖が身についたのです。

当初は1日500枚だった生産量は、2週間後には4倍の2千枚になりました。「船橋だけなら、この生産量で満足したでしょう」(舟橋さん)

しかし、トヨタの社員たちは「1日6千~7千枚を目指しましょう」と言いました。最終的には人を増やさず目標にたどり着き、当初の15倍もの生産を実現したのです。

医療用ガウンづくりは2021年3月まで続き、厚生労働省や警察などに計1千万枚を納品しました。この間、トヨタ自動車は無償協力で寄り添ってくれました。

その間には、トヨタ自動車の豊田章男社長(現会長)が、船橋を激励に訪れました。トヨタ社員からは「明日、上司がひとり来ます」と告げられただけで、それが豊田社長とは思いもしません。船橋の社員は驚きました。

豊田社長は舟橋さんに「私も3代目です。お互い3代目は大変ですね」と話しかけ、社員一人ひとりにも「君が大谷さんか。会いたかったよ」などと声をかけたといいます。メンバー全員が豊田社長に親しみを覚えました。

ユーザーの顔が見えるものづくりを

医療用ガウンのプロジェクトの後、船橋の社員の行動は明らかに変わりました。

製造作業の標準化を進めました

製造作業の標準化を進めました

製造現場では作業の標準化を進めました。作業者の得意、不得意を可視化するスキルマップも導入。特定の人や経験に頼るものづくりを仕組みで回して、生産効率を高めました。

「現地現物」という方針のもと、代理店任せではなく、社員がユーザーの困りごとを直接聞くスタイルも定着させます。現場発の新商品や改良品が毎年コンスタントに生まれるようになりました。

主力製品の防水エプロン

主力製品の防水エプロン

例えば、魚屋向けの防水エプロンの開発を担当した若手社員は、名古屋の中央卸売市場に何度も足を運び、作業風景を観察しました。すると魚屋で働く人の多くが古くなったエプロンを折りたたみ、腹巻のように腰に巻いているのに気づきました。

話を聞くと「マグロなどをさばくと、お腹まわりだけが先にダメになる」と言います。エプロンが重くて肩がこる、腰の金属が素材を突き破るという声も聞けました。

ユーザーの本音に触れた若手社員は、ただ新商品を作るのではなく「この人たちにもっと喜んでほしい」という思いで、試作と改良を重ねました。そうしたプロセスを経て、ユーザーの顔が見えるものづくりが加速したと、舟橋さんは感じています。

「滴の中で輝く人へ」をビジョンに

こうした変化を受け、舟橋さんはビジョンづくりに着手しました。

「トヨタの皆さんとの協業、現場の変化、そして創業100周年(2021年)を機に、『誰のため、何のためにモノづくりを続けてきたのか』を言語化しなければと感じました」

船橋の顧客は、警察、消防、魚屋、肉屋など社会基盤を担う人たちです。地味ながらも黙々と働く人々を、舟橋さんはかっこいいと思っていました。船橋の商品で雨や水から守るだけでなく、もっと輝かせたいと思ったのです。

社会基盤を守る人を支えるためのものづくりを進めます

社会基盤を守る人を支えるためのものづくりを進めます

そして2022年7月、「滴(テキ)の中で輝く人へ」というビジョンを発表しました。「滴」は雨や波しぶきだけでなく、油や溶剤、菌やウイルス、悪天候などの危険を意味します。「働く人の安全と自信を守りたい」という思いを込めたのです。

「ビジョンは私一人で作ったものではありません。押し付けではなく、若手社員と多くの支援者によってまとめ、社員みんなの中にあった思いを見える化ました。そうしてできたビジョンによって、各自が判断し、行動できる文化が育っていると感じます」

命を救うために困難に立ち向かう人、それを支えようと無償で働く人、若くても挑戦を楽しむ人…。そうした姿を見て、舟橋さんの経営への意識は変わりました。その意識を示すビジョンを胸に、次の100年へと歩み始めています。