特許出願で忘れてはいけない「出願審査請求」 早めの相談が必要な理由

特許は出願するだけでは取得できません。たとえば、出願してから3年以内に必要となる手続きとして、特許として認められるかどうか審査を開始するように特許庁に請求する「出願審査請求」があります。弁理士らが中小企業経営者に特許権の基本を解説するシリーズの3回目は、特許取得までに必要な手続きと、とくに注意して確認したい明細書と特許請求の範囲について解説します。

特許は出願するだけでは取得できません。たとえば、出願してから3年以内に必要となる手続きとして、特許として認められるかどうか審査を開始するように特許庁に請求する「出願審査請求」があります。弁理士らが中小企業経営者に特許権の基本を解説するシリーズの3回目は、特許取得までに必要な手続きと、とくに注意して確認したい明細書と特許請求の範囲について解説します。

目次

「だいぶ前に特許出願したが、まだ特許にならないのかな。もう2年も経つのに」

書類棚を整理していたA社長が、2年前に特許出願した書類を見つけたようです。だいぶ前のことですっかり忘れていましたが、当時は様々な文献やインターネットでの情報を元に、膨大な資料をまとめ上げ、弁理士に頼らず1人で特許出願をしたのでした。

「最近、知り合った弁理士のBさんに聞いてみようかな」

翌日、Bさんに電話をかけて相談すると次のような質問をされます。

「A社長、『出願審査請求』をしていますか?」

「そういえば、そんな手続がありましたね。すっかり忘れていました。まだ間に合うのでしょうか。」

A社長は、何らかの手続きをしていなかったようです。さて、どうなるのでしょうか。

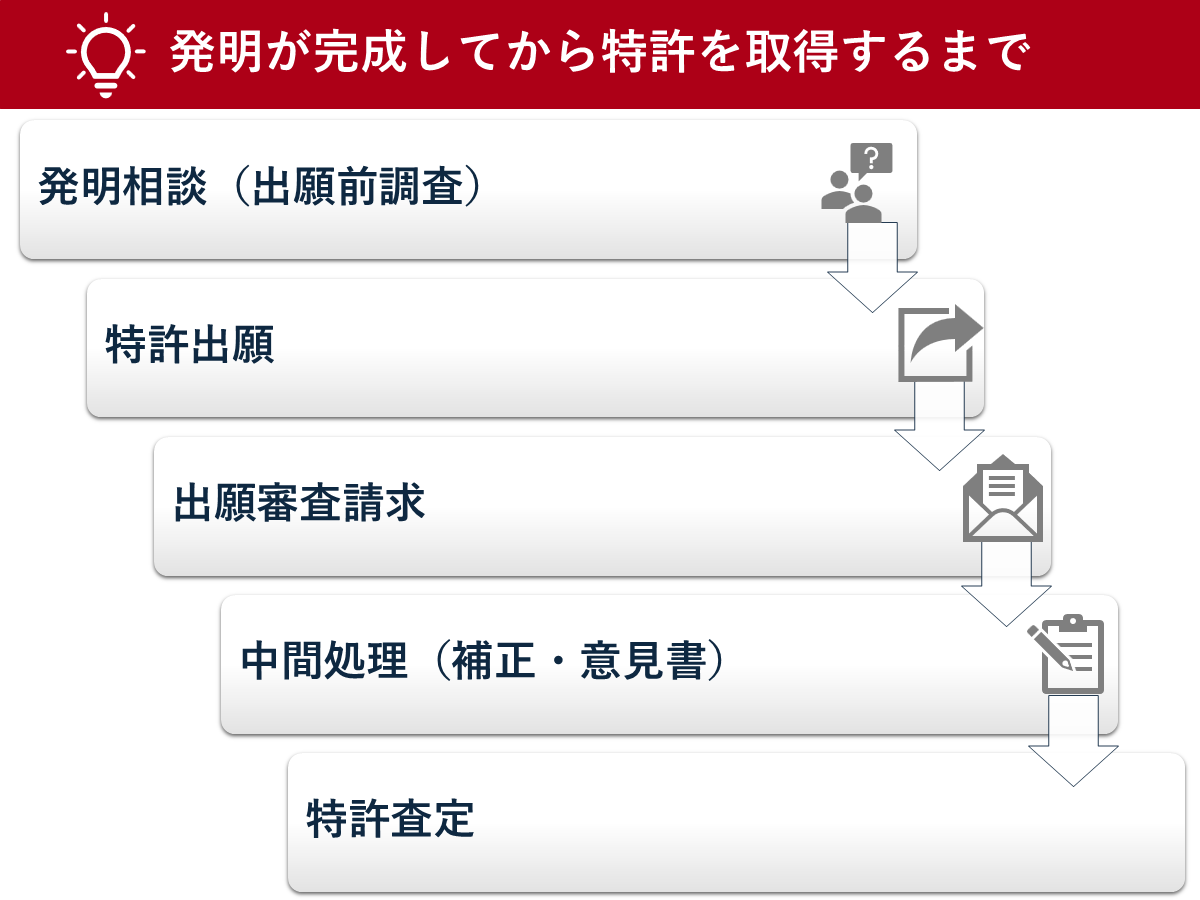

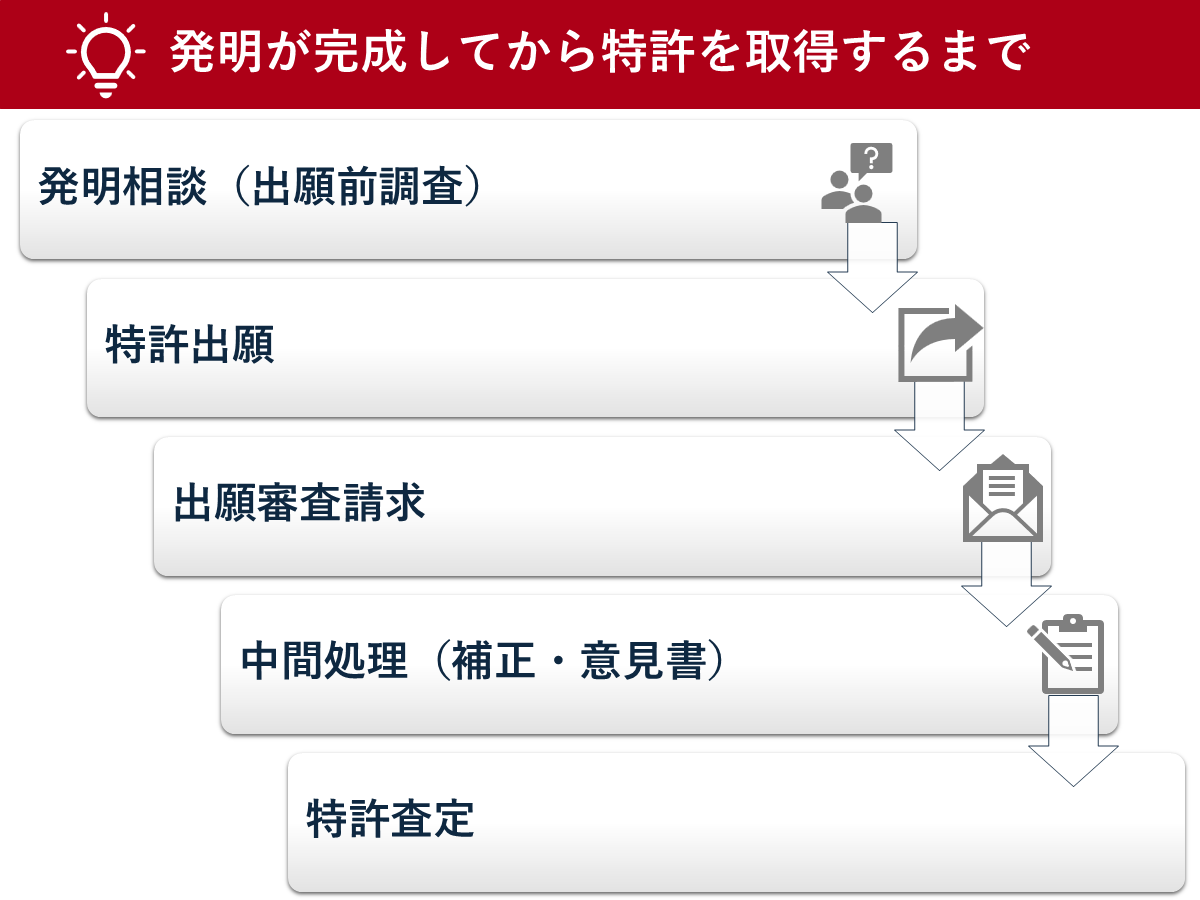

前回「安易なSNS発信で特許のチャンスを喪失 弁理士が発明の要件を解説」は、特許を受けることができることが可能な発明について説明をしました。今回は、発明が完成してから特許取得までの流れを説明します。(※弁理士に依頼して出願手続を行うことを前提としています)。

発明が完成してから特許を取得までの一般的な流れは以下のようになります。

それぞれについて説明をします。

発明の完成後、弁理士と打ち合わせをします。説明書、図面、製品の写真や試作品など発明に関するものを用いて、従来品との違い、開発するにあたり苦労した点、工夫を凝らした点などの情報を共有します。

このとき、技術に関する情報だけでなく、周辺技術についてもできるだけ多く伝えると事業に役立つ強い特許権につながります)。この情報をもとに弁理士が出願前調査し、特許取得の可能性を調べます。

特許取得に向けて、実験データが不足している場合には、実験を行うことを勧められることもあります。

1.発明相談(出願前調査)での相談情報をもとに特許出願に必要な書類を弁理士が作成します。特許出願にあたり必要な書類は以下の通りです。

この中でも、特に重要なのが「明細書」と「特許請求の範囲」です。この2つの書類についてもう少し詳しく説明します。

「明細書」は、その技術分野の専門家が発明を実施することができる程度に十分に、発明を説明した書類です。

具体的には、技術分野や背景技術、解決しようとする課題とその解決手段、発明を実施するための形態(実施例)、発明の効果などを記載します。出願時に記載していない事項を後日補正などで追加することはできません。出願段階でできるだけ多くの情報を記載しておく必要があります。

「特許請求の範囲」は、権利化したい内容を記載したもので、「明細書」に記載した内容のうち、特に権利化したい部分を抽出したものといえます。

この2つの書類は、念入りにチェックをしましょう。内容を確認し、少しでも疑問点があれば必ず問い合わせをして下さい。また、記載内容が難解であると感じたときには、口頭で説明をしてもらうようにすると良いでしょう。

確認後、弁理士が特許出願を代理手続します。

特許出願後、3年以内に「出願審査請求」を行います。「出願審査請求」がなければ、特許庁は審査を行いません。「出願審査請求」をせず、3年が経過した場合、特許出題そのものを取り下げたものとみなされ、特許を取得することはできません。

出願審査請求をすると、特許庁の審査官は、特許を受けることのできる発明の条件を満たしているかを審査します。条件を満たしていないと判断した場合には、その理由を通知します。これを「拒絶理由通知」といいます。

なお、特許庁へ納付する「出願審査請求料」(いわゆる「印紙代」)について、出願人の企業規模による減免措置があります。中小企業であれば減免される可能性が高いので、必ず確認するようにして下さい。

拒絶理由通知があった場合、補正や意見書の提出などで対応します。これらの対応は「中間処理」と呼ばれており、内容によってかかる費用(主に弁理士への報酬)が大きく変わります。

「補正」は、初めに提出した「明細書」の範囲内での補正のみが認められており、「新規事項の追加」は禁止されています。したがって特許出願時の「明細書」の内容は慎重に吟味する必要があります。

補正以外の対応策として、意見書の提出が挙げられます。技術的特徴に対する認識の齟齬などがあれば、これを指摘することで特許査定となる場合もあります。

また、弁理士は、特許庁の審査官と「面接」を実施して技術内容等の相互理解を深めることもできるのですが、これによって補正や意見書の内容の方向性が見えてくる場合も多いです。

補正や意見書は、専門的な用語も多く、つい弁理士に任せがちになりますが、将来的な権利範囲に直結する大切な対応です。面倒だからと丸投げするのではなく、現在の事業や将来のビジョンも含めてどのように権利を取ることが望ましいのかを考えて、弁理士との打ち合わせに臨んで下さい。

拒絶理由がない場合、または解消された場合に、審査官は特許査定を通知します。特許料の納付を行うことで特許権が発生します。

では、冒頭に登場したA社長の話に戻ります。まずは、A社長の会社の事業概要です。(個人情報の特定を防ぐため、一部の内容は加工・修正しています。)

2年前、不良品の歩留まりを改善するために工夫をしていたところ、良い構造を開発できたために、特許出願をしたのでした。

あわてて出願審査請求をしたA社長ですが、その後特許庁から拒絶理由通知が届きます。内容が理解できないこともあり、B弁理士に、その後の対応を依頼することにしました。

B弁理士「明細書にかなり詳しく記載してあるので、特許査定に持ち込むことはできるかもしれません。」

A社長「本当ですか!得意分野なので、技術内容をできるだけ詳細に記載しておいたんです。何とか特許取得したいのです。お願いします!」

その後、B弁理士との打ち合わせを念入りに行い、A社長は特許権を取得することができたのでした。

特許権を取得できて喜んでいたA社長でしたが、B弁理士の考えは異なるようです。

B弁理士「もっと早く相談にきて欲しかったな。初めから依頼してくれていたら、もっと権利範囲の広い特許権を取れて、事業に活かすことができたはずなんだ。技術に精通していて熱意のあるA社長ならもっと利益のある会社にできたはずなんだ。」

実は、A社長の作成した出願書類には、必要な実験データが不足しているなど、広い権利をとるための記載が抜けていました。そのため、A社長の取得した特許権は、本来取得できたはずの権利と比較すると限定的なものになってしまっているのでした。他社が特許侵害を回避する方法もあり、権利として強いものとは言い難い状況です。

もし特許出願前に相談に来てもらえれば、実験データのアドバイスを行うことでより広い範囲の特許権を取得することも可能であり、特許出願後であっても1年以内であれば「国内優先権制度」を利用し、充実した内容の新たな特許出願をすることで広い範囲の特許権を取得可能でした。

特許権は、取得するだけでも効果はありますが、どう生かすのかという視点も重要です。苦労して開発した製品が完成した際には、弁理士に相談してみましょう。日本弁理士会では無料の知的財産相談室を常設しています。弁理士には守秘義務もありますので、安心して相談できます。

次回は、特許出願に関する様々な制度について説明をします。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。