受動喫煙防止対策助成金 中小の飲食店の喫煙専用室の設置など支援

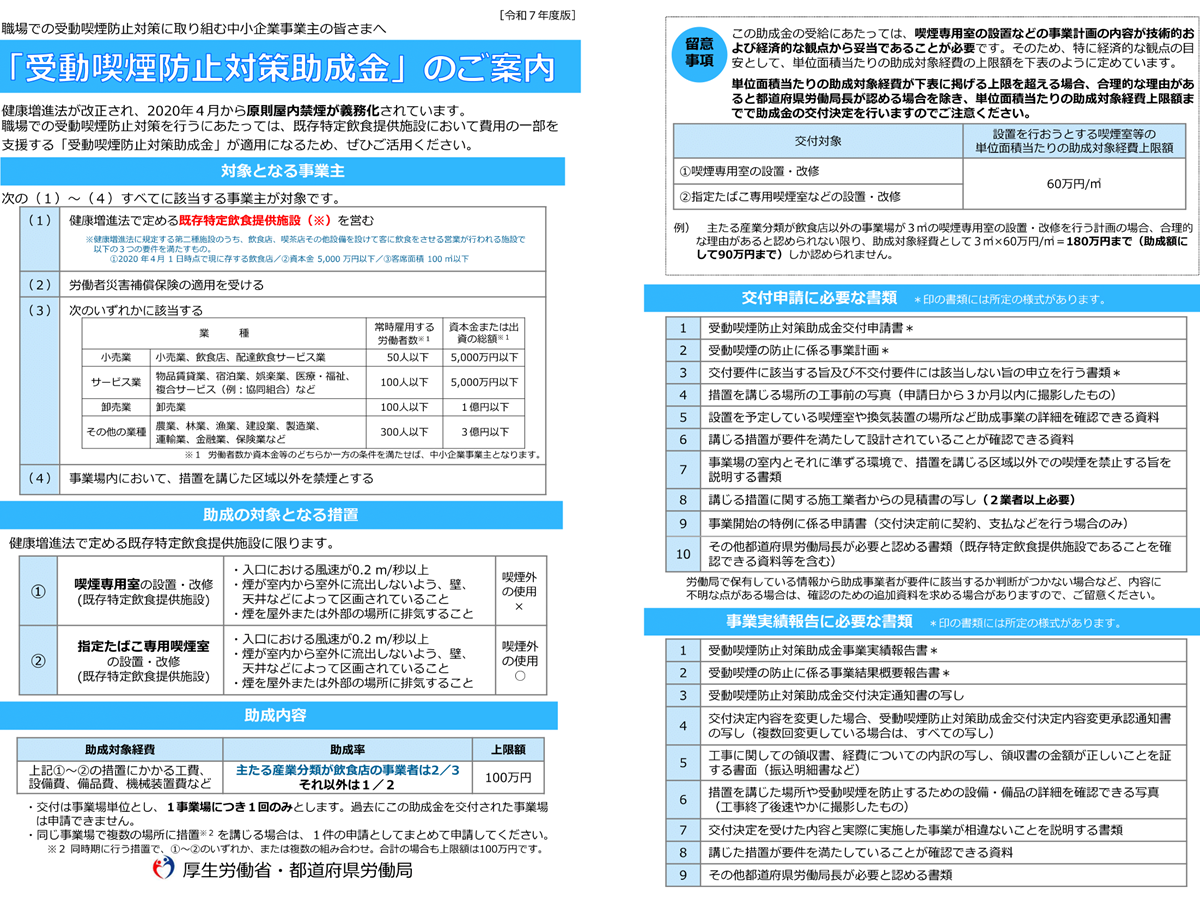

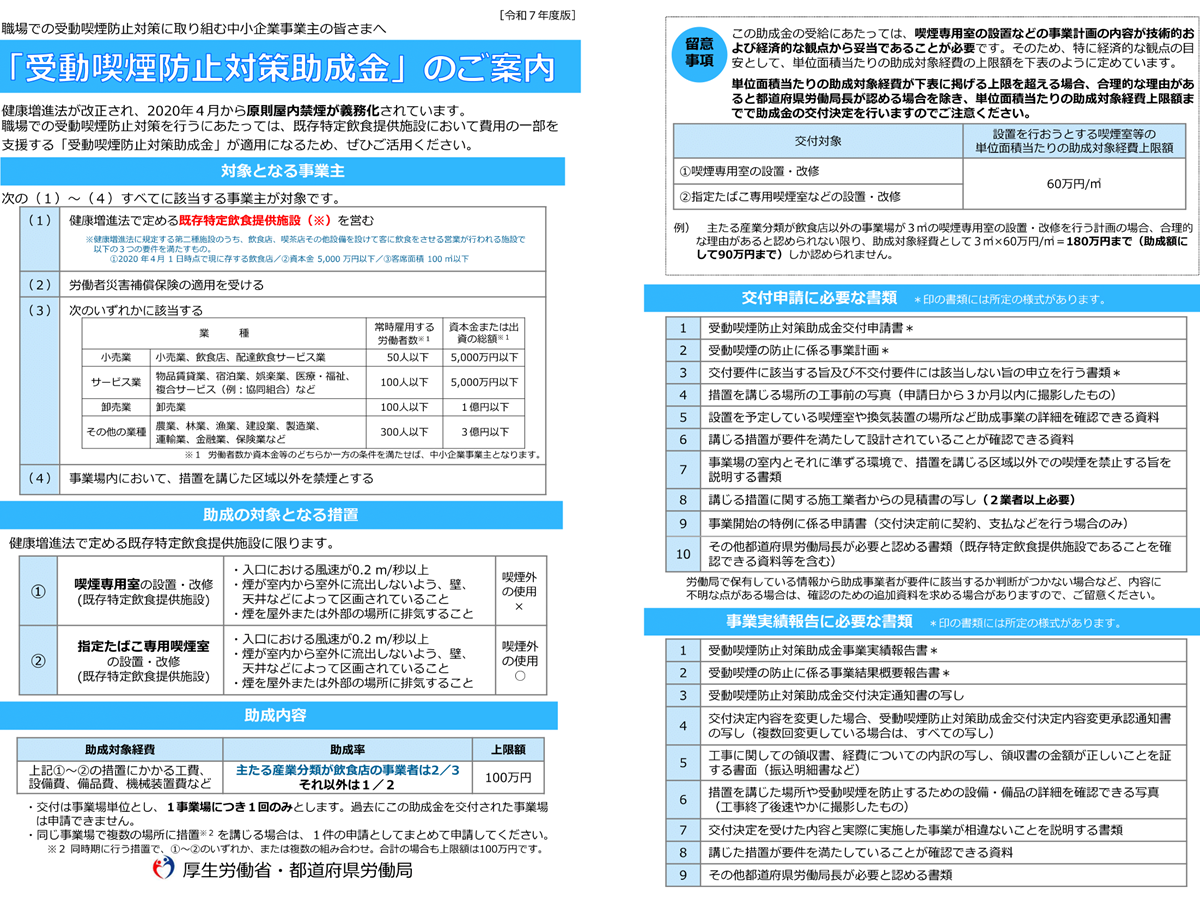

健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化され、職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主向けに、厚生労働省は既存特定飲食提供施設において費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」の申請を2025年度も受け付けています。受動喫煙防止のための喫煙専用室などを設置・改修するときなどに活用できます。

健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化され、職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主向けに、厚生労働省は既存特定飲食提供施設において費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」の申請を2025年度も受け付けています。受動喫煙防止のための喫煙専用室などを設置・改修するときなどに活用できます。

政府広報オンラインによると、喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ち昇る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)にも、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質や発がん性物質が含まれています。

受動喫煙とは、本人が喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを指します。

受動喫煙による健康影響を防ぐため、受動喫煙対策を努力義務として盛り込んだ「健康増進法」が2002年に制定され、2018年に健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取り組みが「マナー」から「ルール」へと変わりました。改正法によるルールは2020年4月1日から全面施行となりました。

次のようなルールガ設けられています。

屋内に喫煙ができる場所を設けるときは、法律で定められた次のような技術的な基準を満たす必要があります。

厚生労働省の公式サイトによると、2020年4月1日に施行された改正健康増進法により、多くの飲食店では喫煙室の設置が義務付けられました。この助成金は、この法律の義務を超える、より望ましい対策を講じる事業者を支援することを目的としています。

助成対象となるのは、「中小企業事業主」です。特に、飲食店、料理店などを営む事業者で、健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」に該当する場合が対象となります。

具体的には、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

そのほか、労働者災害補償保険の適用事業者であることなども求められます。

助成の対象となる措置は、主に以下の2種類です。

• 喫煙専用室の設置・改修: 紙巻たばこ、加熱式たばこ双方の喫煙が可能ですが、室内での飲食は認められません。

• 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修: 加熱式たばこ(IQOS、glo、PloomTECHなど)のみ喫煙が可能で、室内での飲食も認められます。

これらの喫煙室は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす必要があります。具体的には、出入口における室外から室内への気流が0.2メートル毎秒以上であること、たばこの煙が室外に流出しないよう壁や天井で区画されていること、そしてたばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていることなどが求められます。

また、喫煙専用室の場合は「専ら喫煙の目的で使用するための構造や設備であること」という要件も加わります。

重要な点として、この助成金を受けるためには、喫煙専用室等以外の屋内の場所を禁煙にすることが必須条件となります。宿泊施設の客室など一部例外もありますが、事業場全体での受動喫煙防止を徹底する方針が求められます。

助成の対象となる経費は、喫煙専用室等の設置や改修にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などです。具体的には、喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン、換気装置、空気清浄装置、灰皿(据え付けて使用するものに限る)などが含まれます。

また、建物の増設費用や既存設備の解体・移設費用、必要性が認められる場合の空調設備費用も、一定の条件のもとで対象となり得ます。

助成率は、飲食業を主たる業種とする事業者の場合、助成対象経費の2/3(それ以外は1/2)です。上限額は100万円と定められています。複数の喫煙専用室を同時に設置する場合でも、1事業場あたりの交付額の上限は100万円です。

交付申請は、申請書類を、事業実施年度の1月31日までに各都道府県労働局の労働基準部健康安全課または健康課に提出する必要があります。

助成金を受給するためには、定められた手続きを踏む必要があります。最も重要なのは、喫煙室設置工事の発注や施工を行う前に、必ず所轄の都道府県労働局への交付申請が必要となる点です。交付決定前に工事に着手すると、原則として助成金は受けられません。特別な事情がある場合は、事前に労働局の承認を得る必要があります。

受動喫煙防止対策助成金について、詳しくは、最寄りの都道府県労働局へ問い合わせてください。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。